TCFDに基づく情報開示

気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD; Task Force on Climate-related Financial Disclosures)は、気候変動に関わる金融市場の不安定化リスクの低減を目的に、G20の要請で金融安定理事会により設立されたタスクフォースで、気候変動がもたらすリスクおよび機会について企業等が把握、開示することを推奨する提言を2017年6月に発表しました。富士通グループでは、2019年4月にTCFDの提言に賛同し、有価証券報告書、CDP(注1)質問書、統合レポート、Webサイトなどの開示媒体において、投資家をはじめとする様々なステークホルダーに対し積極的な情報開示に取り組んでいます。

- (注1)CDP:運用資産総額140兆米ドルを超える機関投資家を代表し、世界の24,800以上の企業に対して、環境分野に関する調査を実施する国際的な非営利組織(2025年1月時点)。

| 項目 | 対応状況 | 参照先 | ||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ガバナンス

(Governance) | 気候関連のリスクと機会に対する取締役会の監督体制 |

| ||||||||||||||||||||||

| 気候関連リスクと機会を評価・管理するうえでの経営者の役割 |

| |||||||||||||||||||||||

| 戦略(Strategy) | 短期・中期・長期の気候関連リスクと機会 |

(注)詳細はCDP回答(C2.3、2.4) | ||||||||||||||||||||||

| 事業・戦略・財務計画に及ぼす影響 | ||||||||||||||||||||||||

| 2℃以下シナリオを含む、様々な気候関連シナリオに基づく検討を踏まえた組織戦略のレジリエンス |

| |||||||||||||||||||||||

| リスク管理(Risk Management) | 気候関連リスクを識別・評価するプロセス |

| ||||||||||||||||||||||

| 気候関連リスクを管理するプロセス |

| |||||||||||||||||||||||

| 組織の総合的リスク管理への統合状況 |

| |||||||||||||||||||||||

| 指標と目標(Metrics and Targets) | 組織が戦略・リスク管理プロセスに即して気候関連リスクおよび機会を評価する際に用いる指標 |

| ||||||||||||||||||||||

| Scope 1、2および該当する Scope 3のGHG排出量 | GHG排出量

| |||||||||||||||||||||||

| 気候関連リスクおよび機会の管理上の目標、および目標に対する実績 | 気候関連目標・実績

| |||||||||||||||||||||||

ガバナンス(Governance)

富士通グループでは、代表取締役社長を委員長とした「サステナビリティ経営委員会」を設けています。同委員会は、中長期的な課題の検討や方針の策定、気候変動による事業リスク・機会の共有や対策を決定し、進捗管理を行っています。また、それらの結果は、経営会議を通じて取締役会に報告されています。2020年10月の委員会においては、重要決定事項として富士通グループのGHG削減目標のSBTについて「2.0℃」から「1.5℃」基準に目標引き上げを行うことを決議し、2021年4月にSBTiから1.5℃基準の認定を受けました。また、2021年10月には、「1.5℃」、「4℃」の2つの外部シナリオを用いたシナリオ分析の結果について、サステナビリティ経営委員会で報告し、各委員によって経営戦略討議での議論の必要性、注力ソリューションの選定、ソリューション提供後のインパクト測定などに関して活発な議論を行いました。

また、全社レベルのリスクマネジメント体制において、取締役会の監督の下、代表取締役社長を委員長としたリスク・コンプライアンス委員会が、気候変動関連を含むグループ全体のリスク分析と対応を行っています。同委員会は、リスクマネジメントに関わる最高意思決定機関であり、抽出・分析・評価を行った重要リスクについて、定期的に取締役会に報告しています。さらに、富士通グループはISO14001に基づく環境マネジメントシステム(EMS)を構築しており、EMSによる活動結果は、経営会議を通じて取締役会に報告しています。

気候変動関連ガバナンスのさらなる強化に向け、業務執行取締役を対象とした役員報酬の基本報酬、賞与、業績連動型株式報酬のうちの賞与について、2022年度以降、第三者評価として「ESG関連第三者評価(DJSI(注2)、CDP気候変動(注3)」を評価指標に追加しました。

- (注2)DJSI:Dow Jones Sustainability Indexの略。米国S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス社による株式指標で、ガバナンス・経済、環境、社会の3つの側面から企業を分析し、企業の持続可能性(サステナビリティ)に優れた会社を選定するもの。

- (注3)CDP気候変動: CDPが企業の「気候変動」への取り組みに対して調査、評価を実施し、その結果を公表するもの。

戦略(Strategy)

気候変動のリスクおよび機会

2018年度に「2℃」シナリオ、2021年度に「1.5℃」および「4℃」の外部シナリオを用いて、気候変動による事業インパクトを分析することにより、富士通グループの気候関連リスク・機会を特定し、対応策を検討しました。富士通グループでは、自社オペレーション、サプライチェーンにネガティブな影響を及ぼす移行・物理リスクに対応するとともに、お客様の気候関連リスクを理解することで価値創造の提案につなげ、ビジネス機会の獲得を目指します。

<リスク>

| リスク分類 | 対象期間 | 内容 | 主要な対応策 | |

|---|---|---|---|---|

| 移行 | 政策/規制 | 短~長期 |

|

|

| 市場 | 中~長期 |

|

| |

| 技術 | 中~長期 |

|

| |

| 評判 | 短~長期 |

|

| |

| 物理(自然災害等) | 慢性、急性 | 短~長期 |

|

|

個々のリスクにおける財務影響 ※2024年時点の想定

| リスク分類 | 影響(事例) | リスクの説明 | 時間軸 | 財務影響額(円) | 財務影響額の説明 |

|---|---|---|---|---|---|

| 移行 | 政策

カーボンプライシングメカニズム |

| 中期 | 最小:1,454,175,300

~ 最大:15,268,840,650 |

|

| 移行 | 政策

電気料金の変動に伴う支出増加、脱炭素賦課金 |

| 中期 | 3,900,000,000 |

|

| 移行 | 評判

パートナーやステークホルダーの懸念の増大、否定的なフィードバック |

| 短期 | 最小:14,200,000,000

~ 最大:28,500,000,000 |

|

- (注4)IEA:International Energy Agencyの略で、世界のエネルギー政策に関する提言、エネルギー市場の分析、エネルギー統計の収集・公表を行う国際エネルギー機関のこと。

- (注5)FIT賦課金:再生可能エネルギー発電促進賦課金の略称。再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT制度)に基づいて、電気料金の一部を負担すること。

<機会>

| 機会分類 | 対象期間 | 内容 | 主要な対応策 |

|---|---|---|---|

| 製品・サービス | 短~長期 |

|

|

| 市場 | 短~長期 |

|

|

| レジリエンス | 短~長期 |

|

|

シナリオ分析

前提

2021年度、富士通グループは、1.5℃、4℃シナリオを用いて、気候変動の影響を受けやすい事業(Sustainable Manufacturing(検討領域:石油化学、自動車、食品、電子機器関連ビジネス)、Trusted Society(検討領域:公共、交通、エネルギー関連ビジネス)、Hybrid IT(検討領域:データセンター関連ビジネス)に対し、2050年までを考慮したシナリオ分析を実施しました。

| シナリオ選択 |

|

|---|---|

| 対象事業 | 「機会」を中心とした分析:顧客業界の気候関連リスクへの対応

|

| 対象期間 |

|

分析ステップ・内容

リスク重要度の評価、シナリオ群の定義、事業へのインパクト評価、対応策の検討という4つのステップで分析を実施しました。

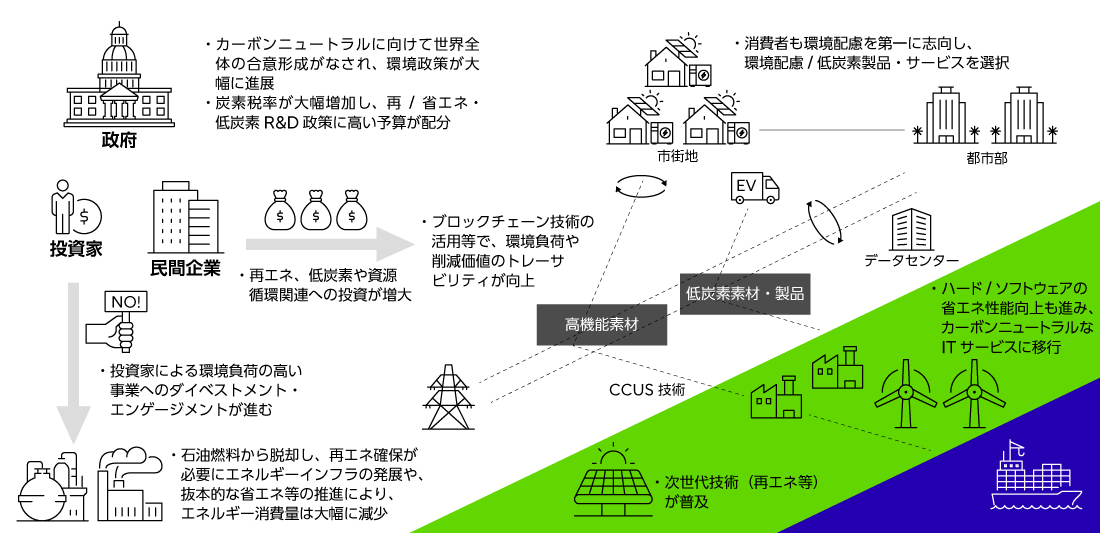

最初に、TCFD提言、外部レポートなどを踏まえ、対象事業に関するリスク・機会項目を整理しました。また、それぞれにより起こりうる事業インパクトの定性的な考察を、自社および業界の観点でワークショップを通じて実施し、リスク・機会項目ごとの重要度を「大・中・小」で評価しました。そして、「大」と評価した重要項目別の将来変化を考察し、IPCC、IEA、環境省等の機関、各種論文の科学的根拠等に基づくデータを活用し、シナリオ群を定義しました。具体的には、まず1.5℃、4℃の2050年世界観について、役員インプットセッションを通じて議論し、それを踏まえた対象事業別の世界観をファイブフォース分析などにより検討しました。(1.5℃の世界観は下記参照)

1.5℃の世界観「2050年のカーボンニュートラルの世界」

1.5℃の世界観「2050年のカーボンニュートラルの世界」

その後、事業へのインパクトについて、既存戦略・計画と各シナリオの世界観のギャップをリスク・機会の観点で定量的に試算しました。Hybrid IT(検討領域:データセンター関連ビジネス)について、気候変動がもたらす事業インパクトが自社のP/L(損益計算書)のうち、どの財務指標にどのように影響を及ぼすかを討議し、影響項目とそれぞれの試算ロジックを整理しました。社内外の各種データ・情報を用いて、2050年の営業利益に対するポジティブ(機会)およびネガティブな影響(リスク)を確認しました。例えば、1.5℃シナリオの試算結果では、電力価格等の変化に伴うコスト増加が発生、一方で、カーボンニュートラルなデータセンターの需要増およびスマート化促進による通信量増大によりデータセンターの需要が拡大することがわかりました。総合的な試算結果からは、機会によるポジティブな財務影響がリスクによるネガティブな財務影響を上回り、最終的に営業利益に対しポジティブな財務影響を及ぼすことが導出されました。

また、Sustainable Manufacturing(検討領域:石油化学、自動車、食品、電子機器関連ビジネス)、Trusted Society(検討領域:公共、交通、エネルギー関連ビジネス)については、気候変動がもたらす事業機会を中心に分析を行い、新規に開拓可能な気候変動関連市場を推定し、2050年の売上に対するポジティブなインパクトを考察しました。

最後に、ワークショップを開催し、シナリオ群定義の際に整理した各業界の動向と重視すべき事業インパクトに対する対応策の方向性を整理しました。具体的には、グループワークを通じて、現時点での取り組みを確認した上で、中長期的な視点からの富士通への期待の観点を踏まえ、今後の取り組み方向性に関する意見を収集しました。

分析結果

シナリオで分析した機会について事業部のオファリングの検討・開発方向とアラインしていること、また、リスクについても対応策を整備できていることが確認できたため、中長期的な観点から富士通の事業は戦略のレジリエンスがあると評価しました。

現在、Sustainable Manufacturingにおいては「Carbon Neutrality」、「Resilient Supply Chain」、Trusted Societyにおいては「Sustainable Energy & Environment」、「Sustainable Transportation」の取り組みテーマ/領域を掲げており、オファリングの展開を推進していきます。

<機会面の分析>

対象事業:Sustainable Manufacturing

| 検討領域 | リスク重要度の評価

(1.5, 4℃共通) | シナリオ群の定義 | 対応策の検討(一部抜粋) |

|---|---|---|---|

| 石油化学関連ビジネス | <政策/規制、市場、技術、評判関連>

カーボンニュートラルに向けた資源循環型のビジネス基盤としてのICT技術が普及

<自然災害関連>

| 1.5℃シナリオ | |

| サプライチェーン全体を通してカーボンニュートラル原料を使用した環境配慮型の製品への転換、ポートフォリオ変革が進み、トレーサビリティ強化、研究開発の効率化に対する需要が向上 |

| ||

| 4℃シナリオ | |||

| 自然災害の激甚化によりレジリエントな工場・サプライチェーンに対する需要が増加 |

| ||

| 自動車関連ビジネス | <政策/規制、市場、技術、評判関連>

内燃機関への規制が強化。電気自動車の普及が拡大し、製品ライフサイクル全体のカーボンニュートラル化が進む

<自然災害関連>

| 1.5℃シナリオ | |

| ライフサイクル全体での環境負荷低減に向け、サプライチェーンのトレーサビリティ強化やMaaS等に対する需要が増加 |

| ||

| 4℃シナリオ | |||

| 内燃機関の発展が加速し、高度化に対する需要が増加。また、自然災害の激甚化による安定した原料調達や事業継続力強化に対する需要が増加 |

| ||

| 食品関連ビジネス | <政策/規制、市場、技術、評判関連>

エシカル消費の意識が高まり、資源循環や生物多様性等が推進される

<自然災害関連>

| 1.5℃シナリオ | |

| 消費者意識の変容で、包装材環境配慮、産地証明やスマート農業、フードロス等への対応に関する需要が増加 |

| ||

| 4℃シナリオ | |||

| 自然災害による食糧安定供給が課題になり、「レジリエントな農業」に対する需要が増加 |

| ||

| 電子機器関連ビジネス | <政策/規制、市場、技術、評判関連>

工場の省エネ化や電気自動車向け製品市場が拡大。地産地消・3Dプリンター等の抜本的な製造改革可能性が高まる

<自然災害関連>

| 1.5℃シナリオ | |

| 省エネ/省人化関連技術が普及。デマンドチェーン等ビジネスモデルが抜本的に変革する需要が増加 |

| ||

| 4℃シナリオ | |||

| 自然災害リスクにも耐えうる、工場やサプライチェーンの構築、生産現場の労働生産性の向上に関する需要が増加 |

| ||

対象事業:Trusted Society

| 検討領域 | リスク重要度の評価

(1.5, 4℃共通) | シナリオ群の定義 | 対応策の検討(一部抜粋) |

|---|---|---|---|

| 公共、交通、エネルギー関連ビジネス | <政策/規制、市場、技術、評判関連>

カーボンニュートラル化が進み、環境配慮等が都市やサービスを選択する価値観となる

<自然災害関連>

| 1.5℃シナリオ | |

| 都市・エネルギーインフラのデジタル化、環境配慮等の新たな価値の定量化・可視化ニーズが増加 |

| ||

| 4℃シナリオ | |||

| レジリエントな都市基盤に対する需要増加 |

| ||

<リスク・機会面の分析>

対象事業:Hybrid IT

| 検討領域 | リスク重要度の評価

(1.5, 4℃共通) | シナリオ群の定義 | 対応策の検討(一部抜粋) |

|---|---|---|---|

| データセンター関連ビジネス | <政策/規制、市場、技術、評判関連>

環境価値のトレーサビリティやデータセンターの電化・スマート化が進む

<自然災害関連>

| 1.5℃シナリオ | |

| 省エネ・環境配慮がお客様によるサービス選定の基準となり、データセンター自体のカーボンニュートラル化が競争力の源泉に |

| ||

| 4℃シナリオ | |||

| レジリエントなデータセンターに対する需要が増加。また、自社保有データセンターに対する災害リスクも高まり対応が必要 |

| ||

※上記シナリオ分析は、想定された仮説を踏まえ、富士通の事業戦略のレジリエンスを検証するものであり、将来の不確実性を考慮した1シミュレーションと位置づけています。

リスク管理(Risk Management)

全社レベルのリスクマネジメント体制において、リスク・コンプライアンス委員会を設置し、気候変動関連を含むグループ全体のリスクの識別・評価・管理を行っています。同委員会は全社共通のリスクアセスメントを定期的に実施するため、ツールを作成して各リスク・コンプライアンス責任者に配付し、回答を収集します。全社横断的な各リスクの所轄部門は、このツールを用いてリスクの脅威に関する影響度および発生可能性、対策状況等の項目についてアセスメントを実施し、リスクの脅威を回答します。気候変動関連のリスクアセスメントは、すべての関係部門が全社から収集した情報を用い、政策、評判、自然災害、サプライチェーン、製品・サービス等の各部門の専門性をもとに実施しています。リスク・コンプライアンス委員会は、各部門が回答したアセスメントの結果を影響度および発生可能性の2側面で一元的にマトリクス分析し、全社レベルでの優先順位の高いリスクを抽出します。この結果は取締役会に報告しています。

サステナビリティ経営委員会では、気候変動による事業リスク・機会や対策を共有し、進捗管理を行っています。また、富士通グループはISO14001に基づく環境マネジメントシステムを構築しており、この体制の下で法令遵守等のリスクのモニタリングを行っています。

指標と目標(Metrics and Targets)

富士通グループは、温室効果ガス排出削減目標について、SBTi より2017年には「2℃水準」の認定を取得、2021年には「1.5℃水準」の認定を取得しました。2023年8月にはカーボンニュートラルに向けた動きを加速するため、自社事業活動における排出量を2030年度に、またバリューチェーン全体の排出量を2040年度にネットゼロとする新たな目標を策定し、SBTiより「ネットゼロ」の認定を取得しました。加えて、SBTの更新に合わせ、再生可能エネルギー目標であるRE100についても、再生エネ率100%目標を2050より20年前倒し、2030年度までに100%とする目標を策定しました。

当該年度の実績として、2030年度までに自ら(Scope1+2)のGHG排出量削減率(基準年度:2020年度)を100%削減する目標に対し、2023年度には41.6%の削減を実現しています。また、2040年度までにバリューチェーン全体(Scope1+2+3)のGHG排出量削減率(基準年度:2020年度)を90%削減する目標についても、2023年度に28.1%削減しました。

再生可能エネルギーの目標については、2030年度に再生可能エネルギー使用率100%の目標に対し、2023年度は42.7%まで拡大しました。