非財務指標

はじめに

パーパスの実現に向けて長期的かつ安定的な貢献を行うためには、すべてのステークホルダーと信頼関係を築き自らがサステナブルに成長していくことが必要です。富士通グループではそのために、非財務面での指標を事業活動の中核に組み込み、財務目標と合わせて、達成に向けた取り組みを推進しています。

2023年度に発表した中期経営計画において、お客様や社会に対する貢献と、自らの持続的な成長を可能にする土台の強化について測定・検証するため、「お客様ネット・プロモーター・スコア(NPS®)(注1)」、「従業員エンゲージメント(EE)」、「ダイバーシティリーダーシップ(女性幹部社員比率)」、「生産性指標」、「温室効果ガス(GHG)排出量削減率」をKPIとする非財務目標を設定し、進捗を確認しています。

- (注1)ネット・プロモーター、ネット・プロモーター・システム、ネット・プロモーター・スコア、NPS、そしてNPS関連で使用されている顔文字は、ベイン・アンド・カンパニー、フレッド・ライクヘルド、サトメトリックス・システムズの登録商標又はサービスマークです。

お客様ネット・プロモーター・スコアSM(NPS®)

お客様ネット・プロモーター・スコアSM(NPS®)(お客様NPS)とは、お客様との信頼関係=顧客ロイヤリティの客観的な評価を可能とする指標です。購入した商品やサービスに対する満足あるいは不満の度合いを示す顧客満足度と異なり、顧客ロイヤリティは、お客様の愛着度合いやリピート購入の見込みを判断できるという特徴があります。富士通グループがお客様NPSを非財務指標の1つとしているのは、お客様中心の経営を実現するためです。お客様NPSを通じてお客様の声を聴き、ニーズに的確に応えるサービスを提供する、あるいは、お客様のニーズの先を見越した提案をすることで、お客様の体験価値が向上し、お客様NPSがより一層高まる。こうしたポジティブな循環をつくり出すことが、結果として富士通グループの企業価値向上につながると考えています。

これを実現する推進体制として、現場レベルでタイムリーに改善活動をリードするCX(カスタマーエクスペリエンス)リーダーを各地域で任命して取り組んでいます。CXリーダーと現場社員との議論を通じて得られた活動方針や課題意識は経営サイドと共有しており、これによりお客様課題を現場レベルで確実に解決すると同時に経営課題として取り上げ、改善アクション提案、投資領域検討、施策効果検証まで実施する「フィードバックループ」を回していく体制を取っています。

お客様ネット・プロモーター・スコアSM(NPS®)

お客様ネット・プロモーター・スコアSM(NPS®)

- (注)2021年度の値は、調査を2回実施したため、2回の調査結果の加重平均の値に遡及して更新

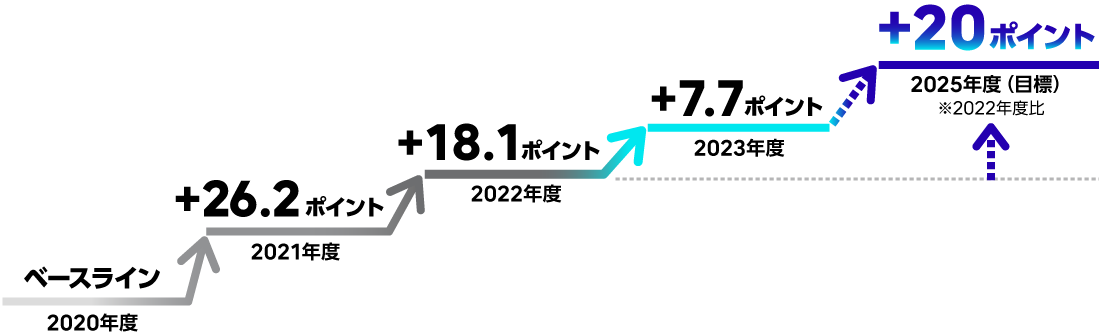

こうした中で、2022年度改善実績の+18.1ポイントと2025年度目標値の2022年度比+20ポイントを参考に、2023年度は前期比+6.5ポイントを年度目標値として設定し活動に取り組んだ結果、前期比+7.7ポイントと目標値を超える結果となりました。具体的には、お客様の事業課題に対する深い理解に基づいた提案や富士通グループのDX実践の経験値、社内変革の取り組みが評価されたと考えられます。

一方で、お客様の事業課題に対してのコンサルティング力や革新的・先進的かつ迅速性のある変革の実行力は今後改善に注力すべき領域と認識しており、リスキリングのさらなる実施やDX実践事例の蓄積を通じて、総合的な事業支援ができる力を富士通グループ全体で高めていきます。

今後は、2022年度と2023年度にグローバルで実施したお客様アンケートの結果に基づき、評価された点は強みとして引き続き向上させつつ、注力すべき領域の改善を図ることで、中期経営計画の目標値として2025年度に2022年度比+20ポイントを目指していきます。

従業員エンゲージメント(EE)

富士通グループにとって最大の経営資源は、お客様に提供する価値の源泉である社員です。エンゲージメントの高い社員は質の高いサービスをお客様に提供することができ、お客様からの良い評価は社員の仕事に対する手応えを高めるという相関関係があると、これまでの経験則から推測されるからです。社員一人ひとりのエンゲージメントの向上は、個人と富士通グループ両方の成長につながると考えています。

こうした考えに基づき、富士通グループの持続的な成長を測る1つの指標として、社員のマインドセットや組織文化への共感を示す「従業員エンゲージメント」を掲げています。富士通では、従業員エンゲージメントを、「会社の向かっている方向性・パーパスに共感し、自発的、主体的に働き貢献したいと思う意欲や愛着を表す指標」と定義しています。また、従業員エンゲージメントは、富士通グループがDXのパートナーとしてお客様の信頼を得るうえで求められる人的資源、あるいは組織文化も含めた「ケイパビリティ」を持っていることを示す指標とも言えます。

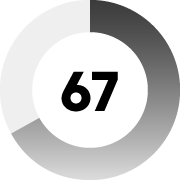

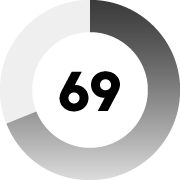

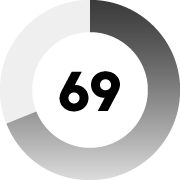

目標値である「75」は、グローバル企業をベンチマークとして割り出した数値です。実際の数値は、企業の業容、国や地域による事業環境や社員の出身国の多様性などにも影響を受けるため、大きなばらつきがあります。富士通グループにとっては「75」が高い目標であるのも確かですが、そうした条件を踏まえながらも、私たちはグローバル企業に比肩するという意思をもって目標の達成を目指しています。

推進体制として、エンゲージメントの高い組織づくりの専門チームであるCoE(Center of Expertise)と各現場組織にとって人事戦略のパートナーであるチームHRBP(Human Resource Business Partner)が、国内外リージョンの各組織のトップと連携しながら、エンゲージメント向上に取り組んでいます。施策の一環で、組織文化、社員の働き方や意見、意識の変化をタイムリーに把握し、その結果を経営にスピーディに反映させるべく、従業員エンゲージメントを測定するサーベイをグローバル共通で年2回実施しています。サーベイの項目には、富士通グループで働くことに対する充実感、富士通のパーパスと自身の業務のつながりや個人の強みの発揮度合いなどを問う項目を設けています。

これまでの調査によれば、エンゲージメント向上のためには、各組織のトップおよびミドル層が中心となり、メンバーと一緒に行動を起こすこと(Action Taking)が重要であることが明確であり、上司と部下の強い信頼関係も重要になってきます。サーベイ結果はマネージャー単位の集計とし、一人ひとりに最も適した推奨アクションを提示し、マネジメント向上の支援を強化しています。

今後は、エンゲージメントのデータ分析より得られるインサイトを基に、より一層効果的なActionへとつなげ、組織のパフォーマンス向上と個人のウェルビーイング向上に向けて、データに基づいた(データドリブン型の)サイクルを定着させていきたいと考えています。

2021年度(実績)

2021年度(実績) 2022年度(実績)

2022年度(実績) 2023年度(実績)

2023年度(実績) 2025年度(目標)

2025年度(目標)女性幹部社員比率

富士通グループのDE&Iは「誰もが一体感をもって自分らしく活躍できる、公平でインクルーシブな企業文化」の実現をビジョンとして掲げており、Global DE&I Vision & Inclusion Wheelにおいて、ジェンダーを5つの重点領域の1つに位置付けています。

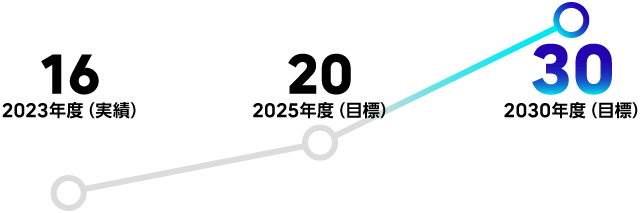

価値観が多様化する中、社会のニーズを捉えたお客様への価値提供や、イノベーションの創出をサステナブルに行える会社になるためには、多様な人材一人ひとりが異なる価値観や能力を活かし合える環境・カルチャーを実現することが必要不可欠です。その実現に向け、女性幹部社員比率を非財務指標として設定しています。目標値は「組織に占めるマイノリティの比率が30%に達すると、組織内に連鎖的な変化が生じて組織文化が変わる」という研究結果に基づき、「2030年度末時点で富士通グループ全体の女性幹部社員比率30%」とし、その通過点として「2025年度末時点の女性幹部社員比率20%」を定めました。

上記に加えて、「マインド改革」、「ポジティブアクション」、「Work Life Shiftの推進を通じた働く環境の整備」など、多様な取り組みを推進していきます。

女性幹部社員比率

女性幹部社員比率

生産性指標

富士通グループは2022年度まで、DXの成熟度を示すDX推進指標(注2)を活用し、ビジョン共有、マインドセット、人材育成、IT改革、業務プロセス改革、ビジネスモデル変革などのDX推進施策を進めてきました。この結果、全社戦略に基づいて持続的に変革を実行できる組織となり、変革の土台が整いました。

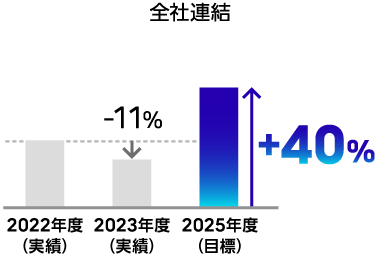

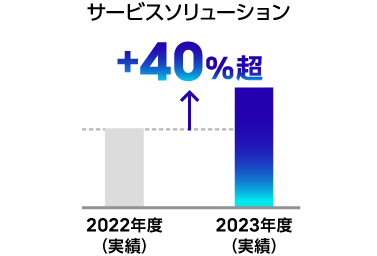

そのうえで、次なる変革のステージに向かうためには、DXが事業変革・競争力強化に貢献し、企業価値向上のドライバーとなっていることを示す必要があると考え、2023年度から事業活動の成果である一人当たりの営業利益を「生産性指標」として新たに設定し、2025年度末時点の目標値を「2022年度比40%+」と定めました。この目標達成に向けた活動の1つとして、生産性指標を基点としたデータ可視化・因果分析の取り組みを進めています。自らの現在地を可視化することは、経営と現場それぞれの視点で生産性に関する議論と意思決定を促し、個人・組織の両面で生産性を高めるアクションにつながると考えています。富士通グループが真のDX企業となるため、AI・デジタルテクノロジーを活用して、時間の使い方やコミュニケーション、業務プロセスの効率化や、それを踏まえたIT投資の高度化を図り、既成概念に捕らわれることなく、様々な取り組みと連携・連動しながら生産性向上を推進していきます。

- (注2)デジタル経営改革のための評価指標を0から5の6段階の成熟度で評価するもの。「DX推進のための経営のあり方、仕組みに関する指標」7項目と「DXを実現する上で基盤となるITシステムの構築に関する指標」2項目から構成される。

生産性指標

温室効果ガス(GHG)排出量削減率

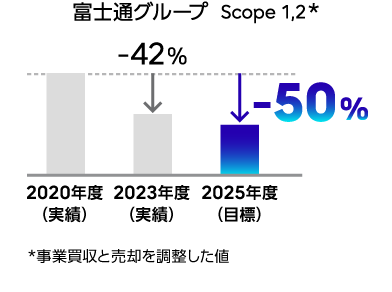

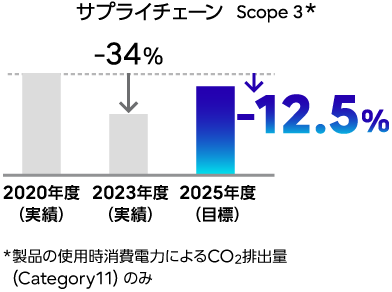

2015年12月に採択されたパリ協定(COP21)において、世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力をする目標が採択され、21世紀後半にカーボンニュートラル(ネットゼロ=実質排出量ゼロ)にすることが世界共通の長期目標として掲げられました。その後、最新の科学的知見による気候変動の影響(損失・損害等)が見直され、COP26のグラスゴー合意で、これまで努力目標であった1.5℃目標が事実上の目標となり、21世紀半ば(2050年頃)には実質ゼロにする必要があるとの宣言に世界が合意しました。このような急速な動きの中、富士通グループも2040年度にサプライチェーンの温室効果ガス排出量ネットゼロの目標を掲げ、その通過点である2030年度には、自社の事業活動による温室効果ガス排出量を実質ゼロとすることを宣言しました。これらの目標を達成するために中間期である2025年度までの第11期環境行動計画を設定しており、この活動の中で、カーボンニュートラルの実現に向け、足元を固めた取り組みを展開していきます。

SXリーディング企業である富士通は、お客様・社会の課題解決にテクノロジーで貢献し、提供価値の拡大・向上を図り、サステナブルな未来をお客様やパートナーとともに実現していく役割があります。そのため、気候変動問題の取り組みや、世界動向を確認することは必要であり、対応の遅れはビジネスチャンスの損失を招く恐れもあります。この様な背景から、温室効果ガス排出量の削減を重要課題と捉え、非財務指標の1つとして取り組んでいます。