GRB(Global Responsible Business)目標への対応

はじめに

気候変動は社会の持続可能性に影響を及ぼす地球規模の課題で、水や資源循環の課題とも密接に関連します。パーパスを実現するうえで地球環境保全に取り組むことは欠かせません。富士通グループは、バリューチェーン全体で環境負荷低減とリスク最小化を徹底し、またお客様と共に環境課題を解決していくことで持続可能な社会の実現に貢献します。

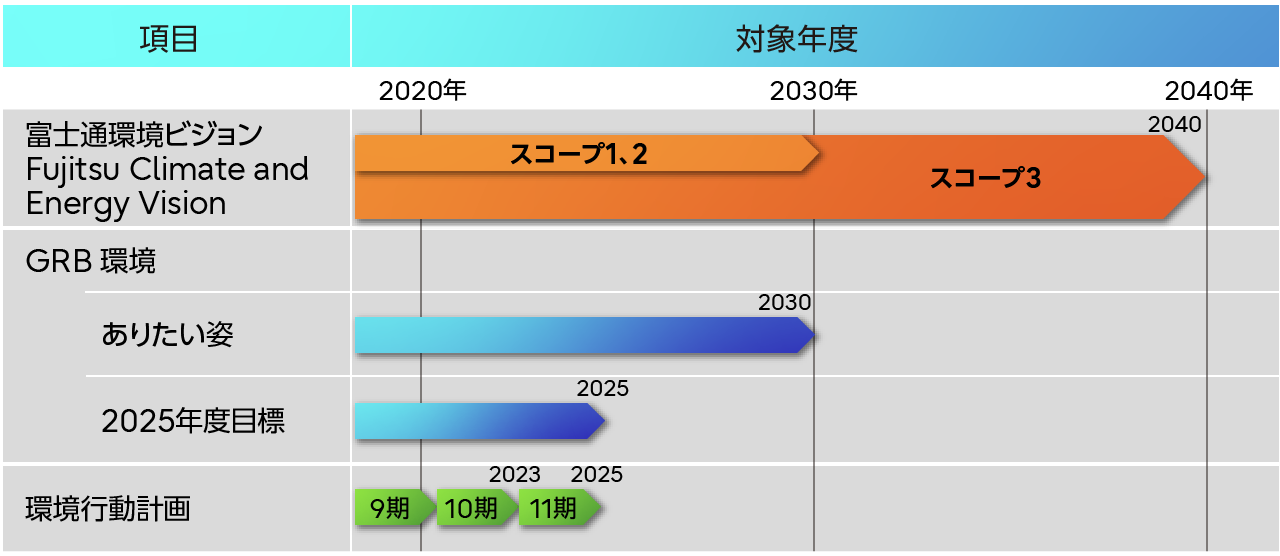

環境に関するビジョン、目標などの達成年度のイメージ

環境に関するビジョン、目標などの達成年度のイメージ

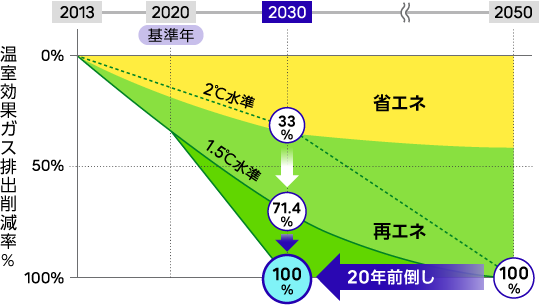

1.5℃目標に沿ったGHG排出量抑制活動

目標の引き上げ

富士通グループは、2017年5月に環境ビジョン「Fujitsu Climate and Energy Vision」を策定し、同年8月には、2030年までの削減水準についてSBT認定(2℃水準)を取得しました。カーボンニュートラルに向けた動きが加速する中、改めて富士通グループが果たすべき役割を検討し、2021年4月に2030 年のGHG排出削減目標を2013年度比33%削減から71.4%削減に引き上げました。この削減目標は、SBTiから「1.5℃水準」との認定を受けました。

グローバル社会でのサプライチェーンを含めた脱炭素の動きを加速するため、これまで2050年度に100%削減としていたスコープ1,2の目標を20年前倒し、2030年度としました。

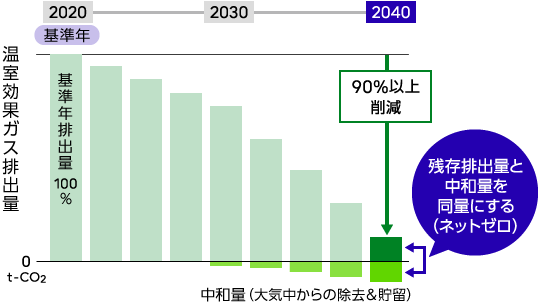

さらにサプライチェーンを含むバリューチェーン全体(スコープ3)を2040年度、ネットゼロを目指すこととしました。

この目標を確実なものにするため、2025年度までの活動として、第11期環境行動計画を策定し、展開しています。

(なお2020年度を基準年として2040年度にネットゼロとする目標は、2023年6月にSBTiよりネットゼロ認定を取得しています。)

事業活動(スコープ1,2)の温室効果ガス排出量

事業活動(スコープ1,2)の温室効果ガス排出量 バリューチェーン全体(スコープ3)の温室効果ガス排出削減

バリューチェーン全体(スコープ3)の温室効果ガス排出削減ネットゼロの実現に向けたロードマップ

目標達成に向けた取り組み

富士通グループは、再生可能エネルギー(以下:再エネ)の普及・拡大を目指す国際イニシアチブ「RE100」に、2018 年より加盟しています。これまでは、欧米の拠点を中心に進めていましたが、今後の国内での本格導入を見据え、富士通のフラッグシップモデルとして、富士通グループで最大規模のFujitsu Technology Park(旧川崎工場)で使用する電力量を2021年4月よりすべて再エネに切り替えました。さらに2022年4月には、富士通オーストラリアで、グループ内最大規模の再エネ電力購入契約(PPA)を締結し、2023年度の年間消費電力量の47%を再エネとしています。今後も再エネ由来の電力を計画的に調達していくとともに、PPA電力購入契約など、追加性のある電源への積極的な投資を行い、社会全体の再エネの普及拡大に貢献していきます。

Fujitsu Technology Park(旧川崎工場)

Fujitsu Technology Park(旧川崎工場) Sapphire Wind Farm

Sapphire Wind Farm

CWP Renewables社が運用するニューサウスウェールズ州最大の風力発電所