富士通グループのサステナビリティ経営

方針・推進体制・定期レビュー

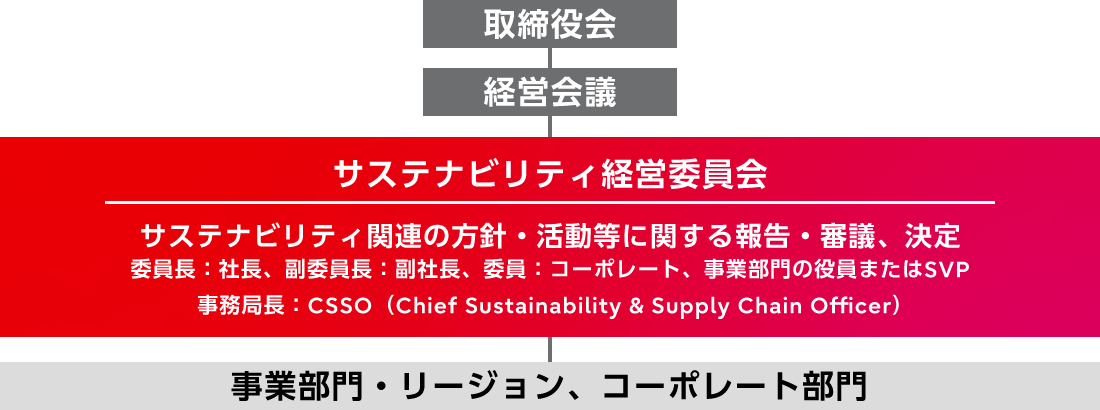

富士通グループは、これまでも責任ある企業として、製品やサービスの提供を通じて社会からの信頼を獲得してきました。しかし、変化が大きく先の見通しが難しいVUCA(注1)時代と言われる現在こそ、経営トップ主導の下、地球社会の一員として環境・社会・経済の視点から課題解決に向けた事業活動を行い、社会に対する有益なインパクトを生み出していくことが重要です。そのため、取締役会、経営会議の監督・指示の下、サステナビリティに配慮した経営を主導する「サステナビリティ経営委員会」を、2020年4月に設置しました。2024年度現在、代表取締役社長が委員長を、代表取締役副社長が副委員長を務め、社長の指名した執行役員およびSVPからなるメンバーで構成されています。(2024年5月時点、委員長含め15名)

本委員会では、環境・社会・経済に与える影響を考慮し、ステークホルダー(注2)に配慮したうえで企業を長期的に繁栄させていくという、責任あるグローバル企業としての「サステナビリティ経営」を目指します。具体的には、Fujitsu Wayの刷新により新たに定めたパーパスや大切にする価値観に基づいて、人権の尊重、多様性および公平性の受容、人材の育成、地球環境保全、地域社会の発展への貢献などの非財務分野の取り組みを強化することにより、グループの企業価値について持続的かつ長期的な向上を目指しています。

委員会の開催は半期に一度、また必要に応じて臨時開催しており、非財務分野の活動進捗と目標達成状況、サステナビリティに関するビジネスの確認・討議を行うとともに、新規活動の審議などを行い、その結果は経営会議と取締役会に報告されます。2020年4月に第1回をキックオフし、その後半年に1回のペースで開催しており、直近では2024年3月に開催しました。2030年にテクノロジーとイノベーションによって社会全体へのインパクトをプラスにするネットポジティブ社会の実現に貢献していくために、マテリアリティの実践に向けて非財務指標やグローバルレスポンシブルビジネスの活動について活発な議論を行いました。

体制図

体制図

- (注1)VUCA:(Volatility(変動性), Uncertainty(不確実性), Complexity(複雑性), Ambiguity(曖昧性))

- (注2)富士通グループのステークホルダー:富士通グループは、「社員」「お客様」「パートナー(お取引先)」「コミュニティ(国際社会・地域社会)」「株主」をステークホルダーとしています。また、特に「政府」「NPO」「NGO」なども「コミュニティ(国際社会・地域社会)」の中の重要なステークホルダーと考えています。

グローバルレスポンシブルビジネス

富士通グループは2010年にCSR推進委員会に設置された基本戦略ワーキンググループにて、グローバルなCSR規範や社会課題を認識したうえで当社への期待と要請について外部有識者よりヒアリングを行い、CSR基本方針の「5つの重要課題」を制定し活動を推進してきました。

2015年以降、持続可能な開発目標(SDGs)の採択や気候変動問題に関するパリ協定の発効など、地球規模の課題解決に向けた取り組みがより一層強く求められるようになりました。また、富士通におけるビジネスの変化を反映し改めて課題を分析した結果を踏まえて、「グローバルレスポンシブルビジネス(Global Responsible Business : GRB)」という新たな名称で、サステナビリティの課題と枠組みを再設定しました。

グローバルレスポンシブルビジネス

グローバルレスポンシブルビジネスの目的は、重要課題に基づく具体的な活動を行うことでFujitsu Way の実現に必要なマインドセットとカルチャーを醸成すること、そして、グローバルな事業活動の前提となる社会的信用を獲得・維持していくことです。全グループ社員が「企業は社会の一員である」と常に意識し、利益追求のみではなく、事業活動から生じるサステナビリティの負の影響を低減し、正の影響を最大化していくことを目指しています。

その実現に向けて、2026年3月期末を達成期限として定めた目標の達成に向けて、各国国内法や労働市場など国・地域ごとの違いを踏まえつつ、グローバルでより高いレベルの活動が実施できるよう、本社の担当部署を中心に海外の各地域担当者も含めて設定した目標の達成に向けた具体的アクションを実行しています。

社内外への啓発活動・情報発信

パーパスの実現に向けて、社会課題の解決に有益なインパクトを生むビジネスに取り組むとともに、全ての事業活動において責任あるビジネスを行うために、社員のGRBへの理解を促進する様々な啓発を実施しています。また、富士通グループのサステナビリティ経営の姿勢や取り組みをステークホルダーに伝えるため、社外に情報を発信しています。

- 社内外のイベント・講演において、富士通のサステナビリティ経営における非財務の枠組みとしての紹介や、各重要課題に役員からリーダーを設定しグローバルに施策を実行していることなどを発信しています。

- イントラサイトを日英の二言語で作成し、GRBの実務担当者と連携しながらコンテンツを随時掲載することで社員の理解を促進しています。

- エンゲージメントサーベイやイベント開催時のアンケートなどから、サステナビリティに関する社員の声を収集し、社内外の施策立案・実施に活かしています。

- ビジネスの現場では、お客様のサステナビリティに関する経営課題解決につながることを目指し、商談プロセスの中にGRBの視点を取り入れています。お客様への提案資料に、環境、ウェルビーイングなどGRBの取り組みを紹介する素材を盛り込むなどして、実際のビジネスにおける活用、展開を進めています。

関連リンク: