Health Well-being

方針

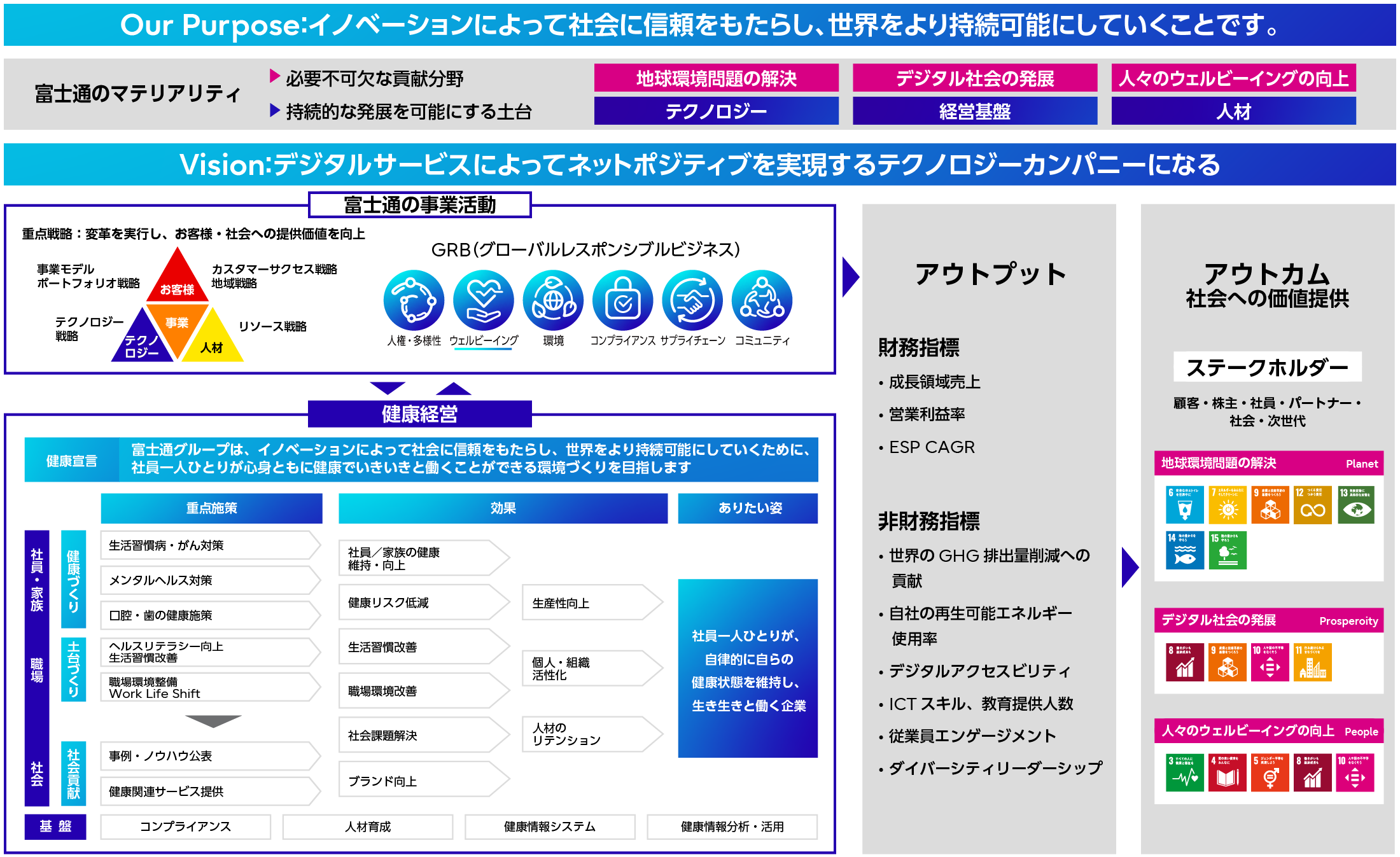

テクノロジー企業である富士通にとって「人材」が最も重要な資本であると位置づけ、パーパスの実現に向け、「社員の心とからだの健康と安全を守り、すべての社員が心身ともに健康でいきいきと働くことができる環境をつくりだす」ことをグローバル共通のサステナビリティ重要課題として設定し、「グローバルレスポンシブルビジネス(Global Responsible Business )以下: GRB」の「ウェルビーイング-Health Well-being」の取り組みとして、「安全衛生」の活動と連携して推進しています。

国内では、「富士通グループ健康宣言」を制定し「健康経営の取り組み」として、GRB「ウェルビーイング-Health Well-being」の活動を推進しています。社員と家族の健康の保持・増進、職場環境の整備に取り組むことで、生産性の向上、個人・組織の活性化、人材リテンション力の向上を図り、社員一人ひとりが心身ともに健康でいきいきと働くことができる職場環境づくりを目指すことが、パーパスの実現につながるものと考えています。また、富士通の健康経営の取り組みによって得られた成果は、広く社会に公表するとともに、ICTの提供を通じて、社会課題の解決に貢献していきます。

健康経営の位置づけ

健康経営の位置づけ

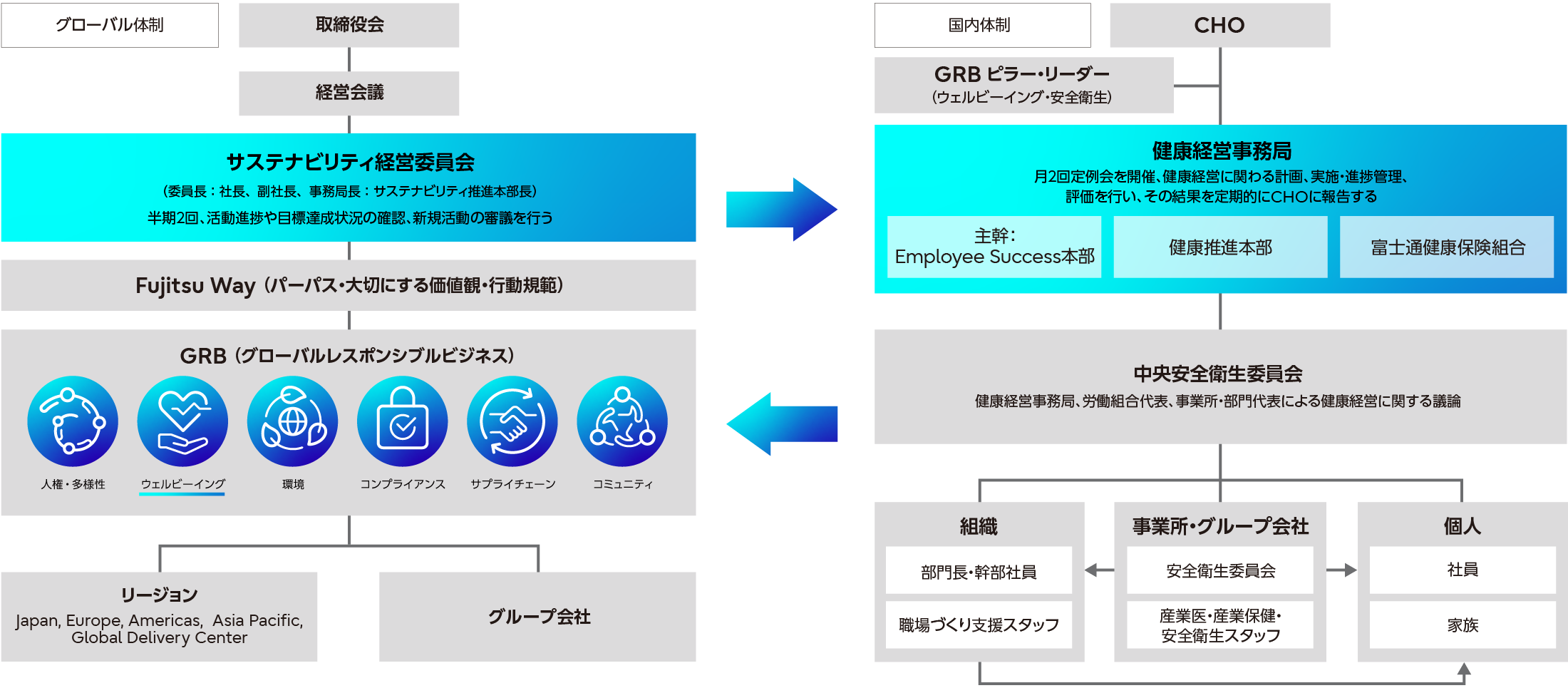

推進体制・レビュー

GRBの「ウェルビーイング-Health Well-being」の活動は、各リージョン・グループ会社が、現地の法令・実態に合わせて取り組み、半期に1回開催する「サステナビリティ経営委員会」において、活動進捗や目標達成状況の確認、新規活動の審議を行っており、その結果は経営会議と取締役会に報告しています。

国内においては、経営トップが健康経営推進最高責任者(CHO)となり、その配下に健康経営事務局を設置、Employee Success本部・健康推進本部・富士通健康保険組合が事務局メンバーとなり、月2回定例会を開催して健康関連データ・健康課題の分析、目標・指標の設定、計画立案、施策実行、進捗管理、評価・改善を行っており、その結果は、CHOに定期的に報告しています。施策の実行については、健康経営事務局が中心となり、事業所・グループ会社の安全衛生委員会、産業医、産業保健・安全衛生スタッフと一体となって、組織(部門長・幹部社員・職場づくり支援スタッフ)、個人(社員・家族)への働きかけを行っています。

健康経営の取り組みを推進する会議体としては、「中央安全衛生委員会」「健康経営連絡会議」の2つを設置し、「中央安全衛生委員会」では、労働組合代表と事業所・部門代表が情報共有と議論を行うことで、社員の意見を反映させています。また、「健康経営連絡会議」では、健康経営事務局とコーポレート部門、研究部門、事業部門が、富士通の健康経営の取り組みや研究部門、事業部門の健康経営に関するビジネスへの取り組みについて双方向での情報共有を行い、健康経営をビジネスに反映するとともに、ICT技術の活用(実証実験など)を推進しています。

Health Well-being推進体制

Health Well-being推進体制

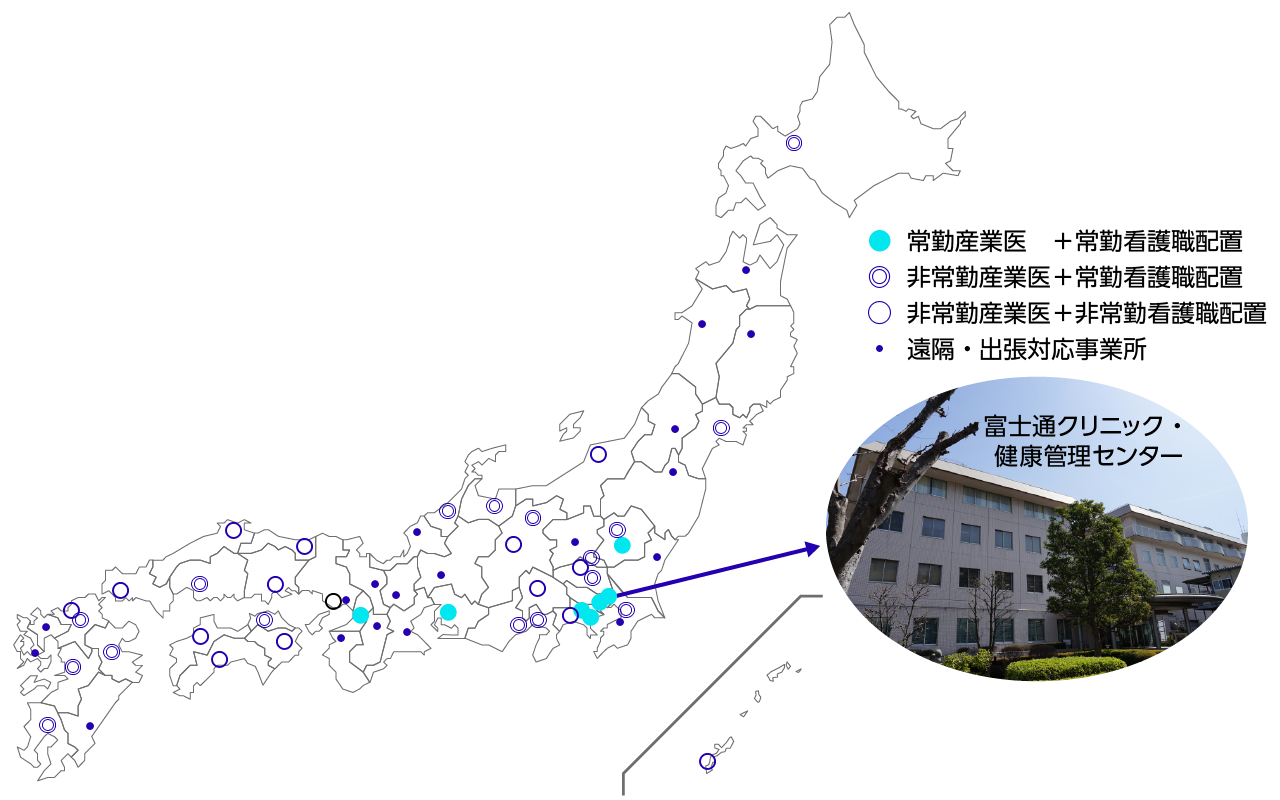

拠点情報

国内の産業保健スタッフの配置状況

| 健康管理部門 | |||

|---|---|---|---|

| 常勤 | 非常勤 | 合計 | |

| 産業医 | 16 | 83 | 99 |

| 診療医他 | 0 | 43 | 43 |

| 保健師 | 89 | 21 | 110 |

| 看護師 | 16 | 13 | 29 |

| 心理士 | 7 | 0 | 7 |

| その他医療職 | 0 | 0 | 0 |

| 事務職 | 33 | 5 | 38 |

| 合計 | 161 | 165 | 326 |

目標と実績

Health Well-beingの取り組みは、「Career & Growth Well-being」「Financial Well-being」「Social Well-being」の取り組みと連携し、ありたい姿「仕事もプライベートも、自分自身が大切にしている価値観に向き合い、自身の未来の幸せに日々向かっている。」を目指して、2023年度目標を設定し、各リージョン・グループ会社が取り組んでいます。

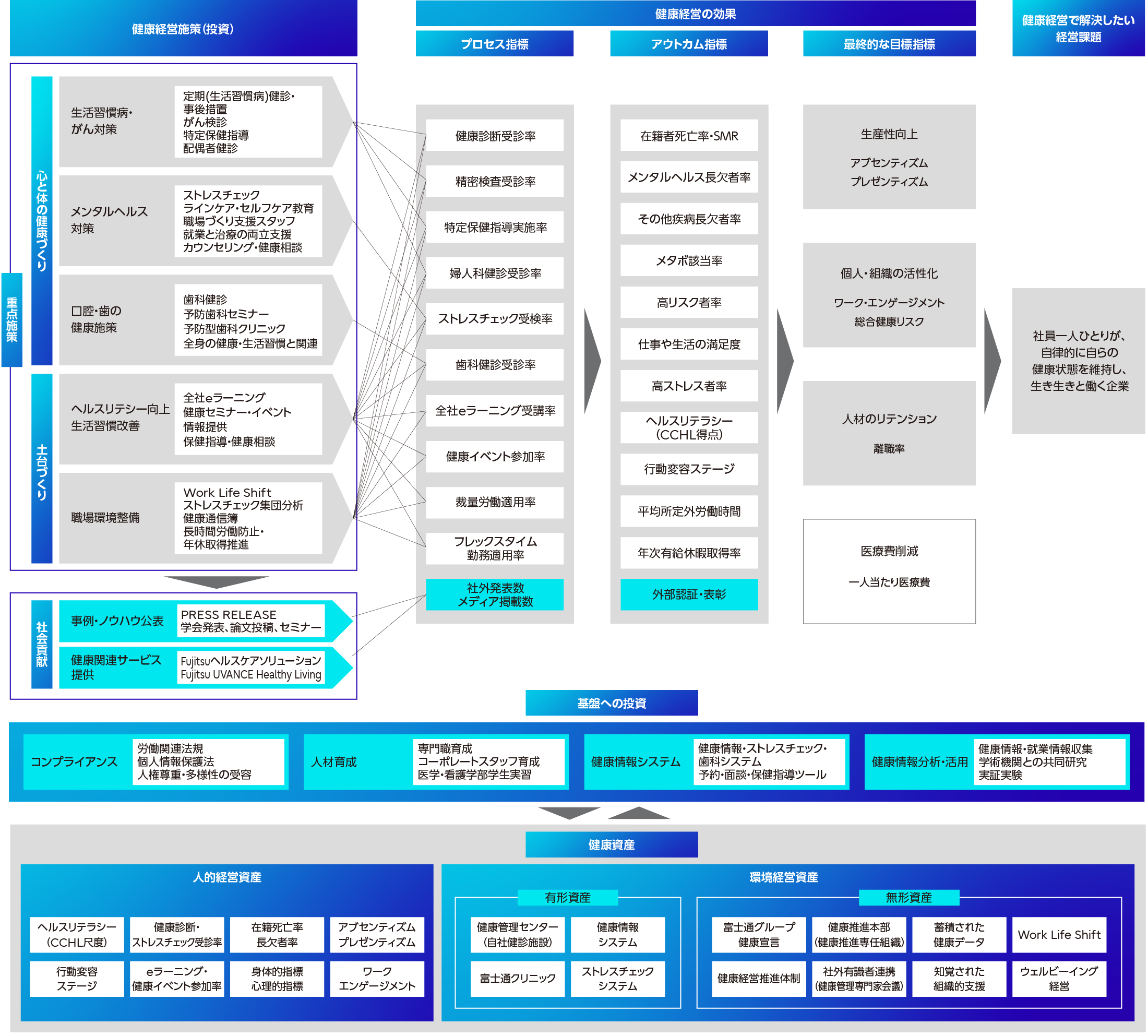

国内では、「すべての社員が健康でいきいきと働くことができる環境をつくりだす。」を目指し、健康関連の最終的な評価指標として、「生産性向上」、「個人・組織活性化」、「人材リテンション強化」に関わる5つの指標を設定して、それぞれの指標を改善・向上させるため健康経営戦略マップを作成し、1.生活習慣病・がん対策、2.メンタルヘルス対策、3.口腔・歯の健康施策、4.ヘルスリテラシー・健康意識向上、生活習慣の改善、5.労働環境整備の5つの重点施策領域において、PDCAサイクルを回しながら取り組んでいます。

| 最終的な目標指標 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |

|---|---|---|---|---|

| 生産性向上 | アブセンティーズム(注1)の改善 | 1.32% | 1.24% | 1.32% |

| プレゼンティーズム(注2)の改善 | 1.27% | 1.34% | 1.48% | |

| 個人・組織の活性化 | ワーク・エンゲージメント(注3)の向上 | 2.41 | 2.47 | 2.49 |

| 総合健康リスクの改善 | 99 | 96 | 94 | |

| 人材リテンション強化 | 離職率の改善 | 2.94% | 2.60% | 2.50% |

| (参考指標) | 一人当たり医療費 | 317,483円 | 339,472円 | 358,870円 |

- (注1)アブセンティーズム:(傷病および外傷休業延日数÷在籍労働者の延所定労働日数)×100 で算出 [測定人数:35,924名 (年度末在籍者数) の就業データより算出]

- (注2)プレゼンティーズム:ストレスチェックに追加した質問票による過去3ヵ月間に何らかの疾患や症状を抱えながら出勤し、通常のパフォーマンスを発揮できなかった日数とその損失割合の調査から、1年間の損失割合を算出 [測定人数:36,750名、回答率:95.5%]

- (注3)ワーク・エンゲージメント:ストレスチェックに追加した新職業性ストレス簡易調査票の「仕事をしていると活力がみなぎるように感じる」「自分の仕事に誇りを感じる」2問の平均点 [測定人数:36,750名、回答率:95.5%]

健康経営戦略マップ

健康経営戦略マップ

健康経営の効果_プロセス指標

| 重点施策 | 指標 | 2021年度

実績 | 2022年度

実績 | 2023年度

実績 | 2029年度

目標 |

|---|---|---|---|---|---|

| 生活習慣病・がん対策 | 定期(生活習慣病)健康診断受診率 | 100% | 100% | 100% | 100% |

| 定期健診後精密検査受診率 | 88.8% | 89.6% | 92.8% | 90% | |

| 特定保健指導 実施率(注4) (注5) | 32.8% | 33.5% | - | 60% | |

| がん検診(乳がん・子宮頸がん)受診率(注4) | 59.0% | 63.6% | 61.4% | 72% | |

| メンタルヘルス対策 | ストレスチェック受検率 | 85.7% | 92.8% | 95.5% | 100% |

| 口腔・歯の健康施策 | 歯科健診受診率(注4) | 37.8% | 39.9% | 36.3% | 50% |

| ヘルスリテラシー・健康意識向上 | 全社eラーニング受講率 | (注10) | 92.9% | 92.3% | 100% |

| 健康イベント(ウォーキングイベント)参加率(注4) | 30.4% | 33.5% | 36.7% | 48% | |

| 職場環境整備 | 裁量労働勤務適用率 | 16.0% | 17.0% | 18.0% | - |

| フレックスタイム勤務適用率 | 79.0% | 78.0% | 77.0% | - |

健康経営の効果_アウトカム指標

| 指標 | 2021年度

実績 | 2022年度

実績 | 2023年度

実績 | 2029年度

目標 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 在籍死亡の状況 | 在籍者死亡率(人口10万人対)

標準化死亡率(SMR)(注6) | 98.5人

55.3 | 50.7人

28.4 | 79.5人

42.6 | -

- |

| 疾病による休業の状況 | メンタルヘルス不調による欠勤・休職者率(注7) | 2.09% | 2.22% | 2.12% | 1.7% |

| その他の疾患による欠勤・休職者率(注8) | 0.35% | 0.23% | 0.41% | 0.3% | |

| 健康診断結果 | メタボ該当率(注4) | 19.9% | 22.9% | - | 15.5% |

| 高リスク者率(注4) (注9) | 1.5% | 1.5% | 1.3% | 0.8% | |

| ストレスチェック結果 | 仕事や生活の満足度 | 22.7% | 24.1% | 24.9% | 30.0% |

| 高ストレス者率 | 9.9% | 10.0% | 10.9% | 8.0% | |

| 生活習慣・健康行動の状況 | 喫煙率 | 16.5% | 16.3% | 14.9% | 13.0% |

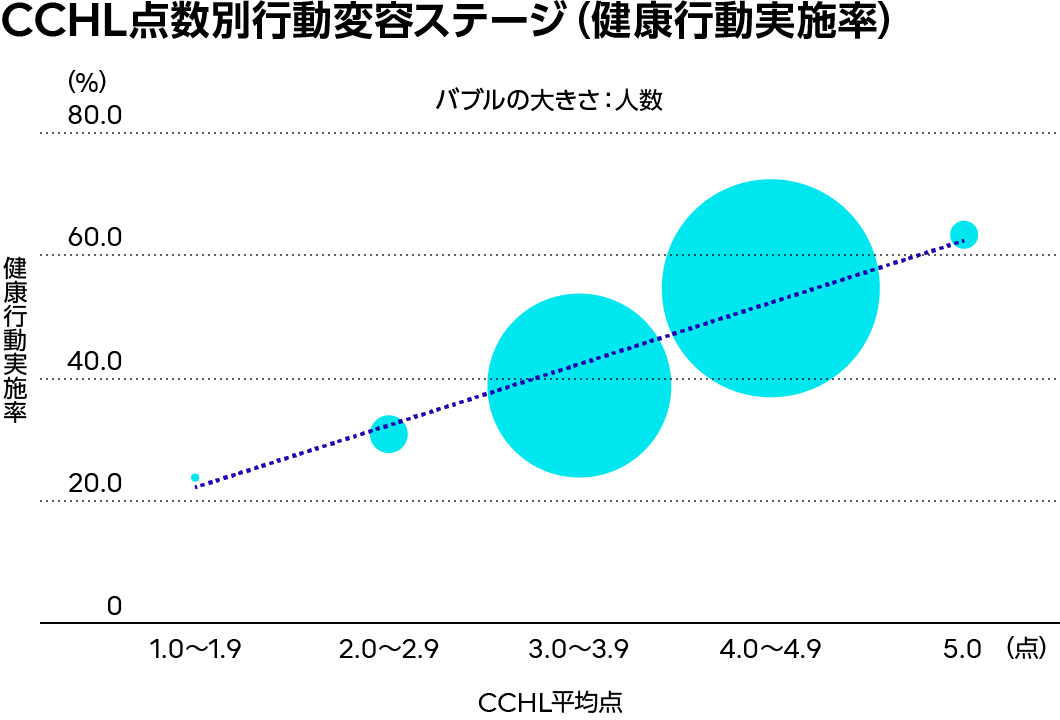

| 行動変容ステージ(健康行動実施率) | 43.8% | 45.4% | 47.4% | 75.0% | |

| 労働時間等の状況 | 平均所定外労働時間 | 22.0時間 | 21.0時間 | 20.2時間 | - |

| 年次有給休暇取得率 | 69.4% | 74.8% | 68.2% | - | |

- (注4)富士通健康保険組合被保険者を対象、それ以外は、富士通株式会社社員を対象

- (注5)前年度健康診断結果に基づく特定保健指導対象者に対して、当年10月までに特定保健指導を実施した率

- (注6)標準化死亡率(SMR):日本全体の死亡数に対して、死亡数がどの程度であったかを100を基準に指標化したもの

- (注7)年度内のメンタルヘルス不調による1カ月以上欠勤または休職者数を年度末在籍者で除した割合

- (注8)年度内のメンタルヘルス不調以外による1カ月以上欠勤または休職者数を年度末在籍者で除した割合

- (注9)健康診断データで、高血圧、糖尿病、慢性腎臓病(CKD: Chronic Kidney Disease)の高リスク者と判定された者の割合

- (注10)2021年度は新型コロナウイルスワクチン職域接種実施のため、全社e-learningは中止

健康経営投資

健康経営戦略に基づき、従業員の健康の保持・増進を目的として投下された取り組みの費用は1,584百万円となっています。費用には、健康診断の費用等外部に支出する費用だけでなく、各種健康施策等の実施組織である健康推進本部のスタッフの人件費、設備関連費、間接経費を含んでいます。

費用区分別

| 費目 | 金額(百万円) | |

|---|---|---|

| ア | 外注費 | 446 |

| イ | 人件費 | 994 |

| ウ | 設備関連費 | 82 |

| エ | 間接経費 | 62 |

| 合計 | 1,584 | |

主な施策別の費用

- 健康診断実施費用 408百万円

- ストレスチェック実施費用 9百万円

- eラーニング実施費用 7百万円

- 全社セミナー実施費用 1百万円

指標の検証事例

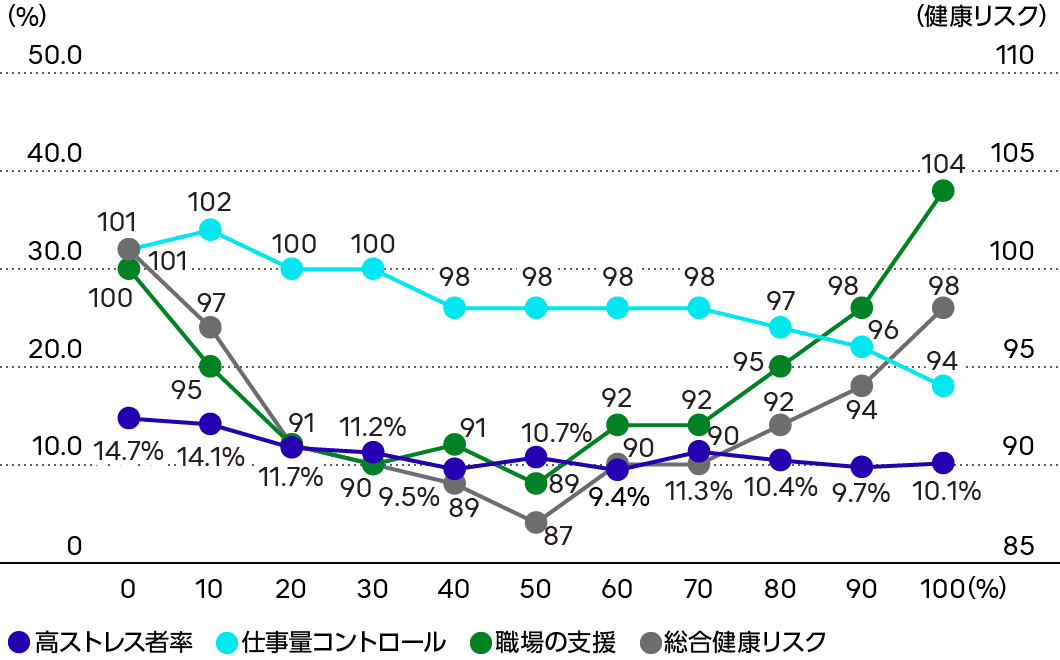

- 働き方「Work Life Shift」とストレス、健康リスクの関係

ストレスチェックによる総合健康リスクは、2022年度96、2023年度94と改善傾向にあります。テレワークの実施率と高ストレス者率、健康リスクの分析を見ると、テレワークの実施率が高くなると高ストレス者率が低くなっていることがわかります。一方、総合健康リスクを見るとテレワーク実施率との関係はU字型となっており、テレワーク実施率が低いグループでは、仕事の量・コントロールリスク、職場の支援リスクともに高くなっていて、テレワーク実施率が高くなると仕事の量・コントロールリスクは低くなりますが、テレワーク実施率が90%を超えると職場の支援リスクが高くなっています。(グラフ1)

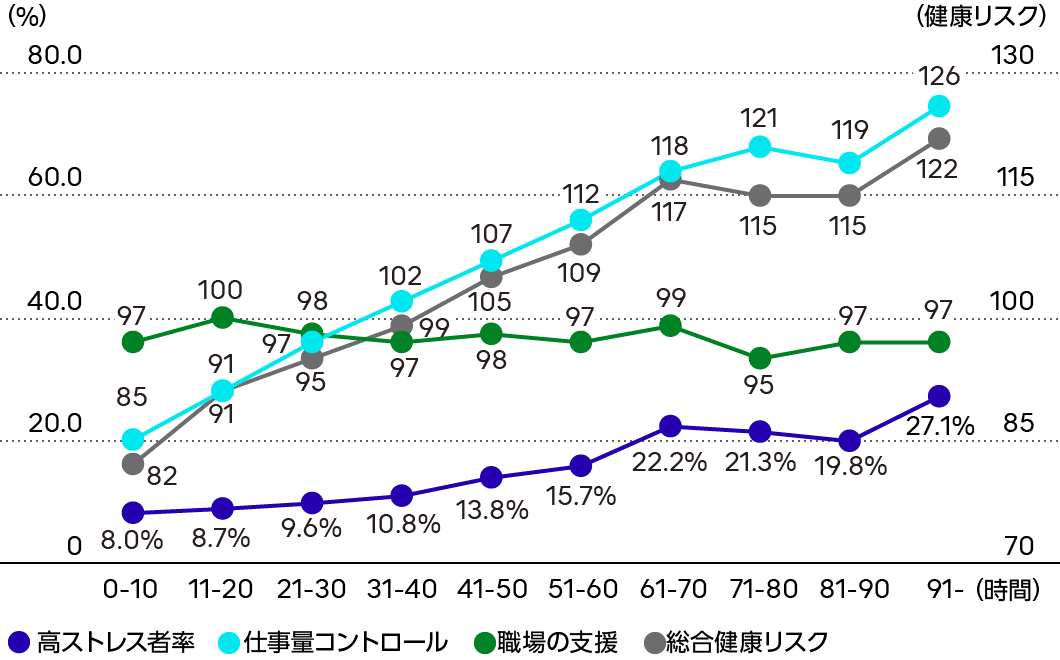

長時間残業と高ストレス者率、健康リスクの分析を見ると、残業時間が長くなるほど、仕事の量・コントロールリスクが高くなり、総合健康リスクが高くなることが示されています。(グラフ2)

この分析結果は、テレワークの活用による業務の内容や目的、ライフスタイルに応じて時間や場所をフレキシブルに活用する最適な働き方、オフィスでのリアルなコミュニケーションの効果的な活用を組み合わせたHybrid Workの実現し、フレックスタイム制や裁量労働制など柔軟な勤務形態の積極的な活用により長時間残業を削減することで、ストレス、健康リスクを低減できることを示唆しており、社員がこれまで以上に高い生産性を発揮し、イノベーションを創出し続けられる新しい働き方として「Work Life Shift」をさらに推進しています。

グラフ1 テレワーク実施率と高ストレス者・健康リスクの分析

グラフ1 テレワーク実施率と高ストレス者・健康リスクの分析 グラフ2 長時間残業と高ストレス者・健康リスクの分析

グラフ2 長時間残業と高ストレス者・健康リスクの分析このような分析結果は、健康動態データ(健康診断データ、休業状況など)、ストレスチェック結果とともにポータルサイトや社内報を通じて、全社員に公開しています。

リージョンの主な取り組み

Nutrition Challenge in Europeリージョン

ドイツ・オーストリア・スイス地域では、健康のためのNutrition Challengeを実施しています。スターシェフSteffen Hensslerと一緒に料理するレシピ動画、毎週の買い物に便利な食材と栄養素のリスト、楽しみながら取り組めるサステナビリティ活動の情報などを提供し、社員の健康に取り組んでいます。

Employee Assistance Program in Asia Pacificリージョン

オーストラリア・ニュージーランドでは、Assure Programsと提携し、社員が経験豊富な心理学者から、健康、家族、生活におけるさまざまな問題に関するサポートとコーチングを無償で受けられるEmployee Assistance Programを実施しています。近年対象地域を拡大し、香港、インド、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナムを含むAsia Pacificリージョンのすべての国の社員がこのサービスを受けられるようになりました。

国内の主な取り組み

生活習慣病対策

富士通および国内グループ会社では、法定の健康診断項目に年齢別検査を追加した健康診断を実施し、Webシステムで健診結果、健康リスク、経年変化などを提供することで、自律した健康管理を支援しています。加えて有所見者に対して、産業医・産業保健スタッフが健康指導や受診勧奨を行うことで、生活習慣の改善・精密検査や医療機関受診の徹底を図っています。要治療と判定された人の受診勧奨後の治療状況は、重症化予防事業として富士通健康保険組合が健診後3カ月間のレセプトでチェックし、未受療者には改めて受診勧奨を行い、適切な治療につなげています。 また、社員の家族(富士通健康保険組合加入者の配偶者、40歳以上の家族)は、社員同様の健康診断(がん検診含む)が受診できるようになっています。

がん対策

がん対策としては、生活習慣の改善による予防と健診による早期発見・早期治療を基本施策とし、法定の健康診断実施時に年齢別に胃がん、大腸がん、前立腺がん検診を追加して定期的な受診を推進しています。婦人科健診(子宮頸がん、乳がん検診)については富士通健康保険組合と連携し、女性全員を対象として実施・費用補助をしています。また、胃がん検診としては、35歳時にピロリ菌抗体検査を実施、陽性者には精密検査を行い、胃がんの発症リスク低減に取り組んでいます。

また、グループ全社員にeラーニング「がん予防と両立支援」を実施し、がんの正しい知識を身に付け、生活習慣の改善による予防と健診受診による早期発見・早期治療につなげています。なお、富士通健康保険組合と連携し、社員の家族にもeラーニング教材を提供しています。

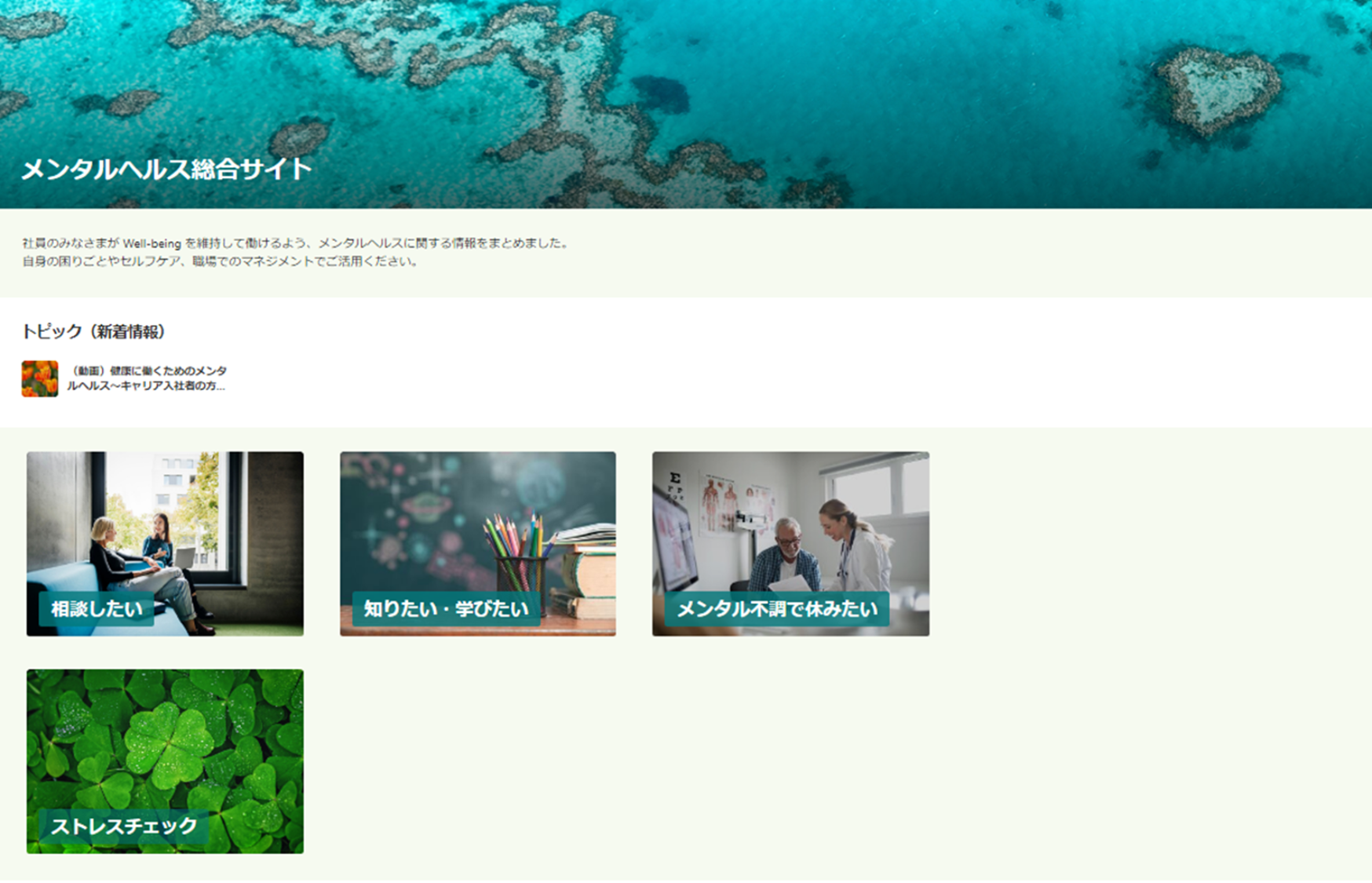

メンタルヘルス対策

産業保健スタッフが健康相談、メンタルヘルス疾患の就業支援・再発防止や各種メンタルヘルス教育を行うことで、社員および職場を支援し、メンタルヘルス向上につなげています。さらに常勤の精神科医・公認心理師を配置し、社内において就業時間内にカウンセリング等、専門的な支援が受けられる体制となっています。なお、健康相談やカウンセリングは、オンラインでも対応しており、在宅勤務時を含め、どこからでも受けられる体制となっています。また、健康保険組合においても電話、Webでの健康相談・カウンセリングを開設し、社員とその家族が気軽に相談できるようにしています。社員が ‘こころ’のWell-being を維持して働けるよう、メンタルヘルスに関する情報をまとめ、Webサイトをイントラサイト上に開設しています。相談窓口、メンタルヘルス関連コンテンツ、メンタルヘルス不調に関連する社内制度、ストレスチェックに関する情報を掲載しています。富士通グループの独自制度として、健康でいきいきと働ける職場づくりを推進するため、職場ごとに「職場づくり支援スタッフ」を任命・配置し、幹部社員と一体となって、職場マネジメント課題の解決、社員の勤務状況や日常のコミュニケーションからの不調者の早期発見、健康管理・人事部門との連携による早期対応を行っています。

ストレスチェックでは、診断による社員のセルフケアを支援するとともに、集団分析結果をエンゲージメント調査など他の社内調査と統合して経営層・幹部社員にフィードバック、Work life shiftの取り組みとも同期して、職場環境の改善につなげています。また、健康リスクが高い職場や高ストレス判定者が多い職場へは、ストレスマネジメント教育や健康いきいき職場づくりワークショップを提供し、ストレス要因低減、職場活性化を支援しています。

口腔・歯の健康対策

口腔・歯の健康は、全身の健康の保持増進に重要な役割を果たすとともに、生涯を通じたQOL(Quality of life)に大きく影響することから、重要な健康課題の1つと設定し、口腔および歯の健康づくりについて、歯科検診、予防歯科セミナー等の施策を行っています。富士通クリニック内歯科において従来むし歯などの治療を中心としていた診療を、むし歯や歯周病の原因とリスクを調べ、発症を未然に防止し、長期にわたって口腔・歯の健康を管理していく歯科医院として、従来の歯科の設備やサービスを見直し、2023年9月に予防型の歯科医院へリニューアルしました。従業員へ口腔・歯の健康について啓発する中で、実践を通じた情報発信を行っていきます。

- 歯科検診

25、30、35、40、45、50、55、60歳の社員を対象に、歯牙(う蝕・破折)のチェック、歯周ポケット測定、ブラッシング指導等を行い、若年層のうちから口腔・歯の健康に関心を持ってもらうとともに、早期治療、予防を推進しています。 - 予防歯科セミナー

JOF(注11)と連携して、予防歯科セミナー「令和時代の予防歯科」を開催し、むし歯(う蝕)・歯周病の病因論、歯科受診の方法、セルフケアの方法など、KEEP28(注12)を目指した知識普及を行っています。

- (注11)

- (注12)「KEEP28」は、JOFが推進している歯が生えそろってから一生を終えるまで一本も歯を失わないこと、現在の年齢から歯を失うことなく生涯自分の歯で生活することを目的とした予防歯科の社会的な取り組み

ヘルスリテラシー・健康意識の向上

保健指導やeラーニング・幹部社員研修・全社セミナーなどの各種健康教育、運動・食事・喫煙に関する各種イベント、そして社内報やポータルサイトを通じた情報提供などを通して、社員のヘルスリテラシー・健康意識の向上、健康行動の定着を図っています。

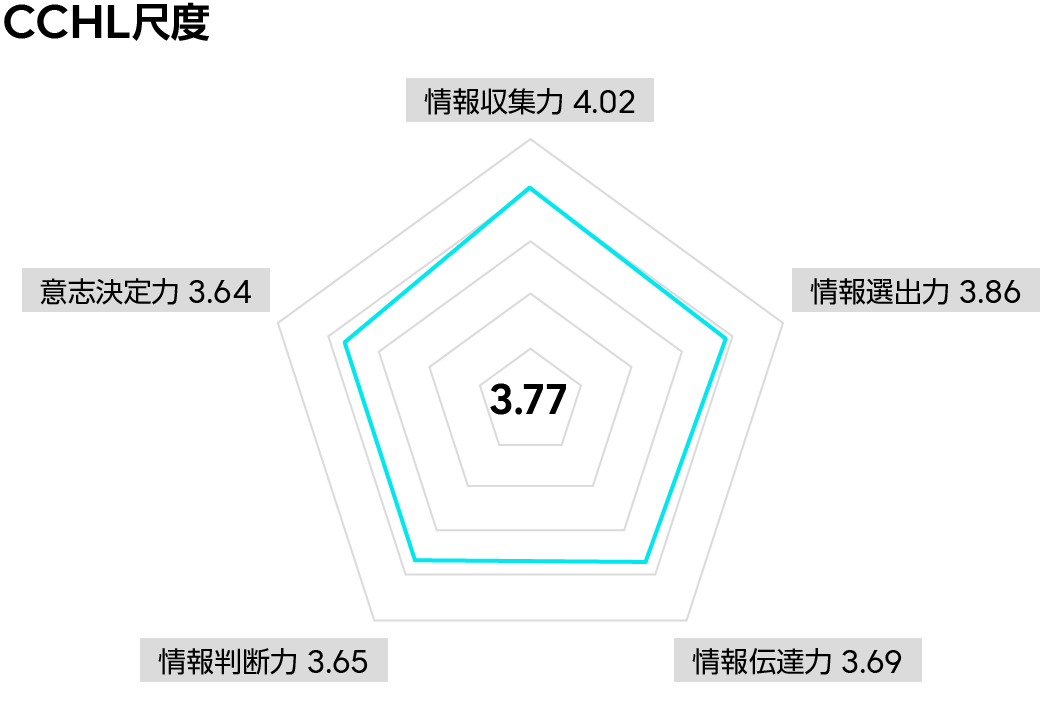

Communicative and Critical Health Literacy(CCHL)尺度を使用し、「情報収集力:新聞、本、TV、ネットなど種々の情報源から情報を集められる」「情報選出力:沢山の情報から自らが求める情報を選び出せる」「情報伝達力:情報を理解し人に伝えられる」「情報判断力:情報の信頼性を判断できる」「意思決定力:情報を元に健康改善のための計画や行動を決められる」の 5項目を「全く思わない」~「強く思う」の5段階で調査し、5項目の平均を尺度得点として測定しています。

- 全社eラーニング:年1回、富士通および国内グループ全社員に対して、重要な健康テーマをとりあげてeラーニングにより知識の習得と健康意識の向上を図っています。2023年度は「歯と口からはじめる健康づくり」というテーマで実施し、国内社員35,501名が受講し、事後アンケートにおいて93%が有益であると回答しました。

- 一般社員:入社時・ジョブ変更時にセルフケアに関する教育をeラーニングで実施しています。

- 幹部社員:幹部社員登用時および3年に1回、ピープルマネジメント教育の一環として、部下のメンタルヘルスケア教育を実施しています。

- 全社セミナー:「運動」「休養」「食事」「禁煙」「女性の健康」などに関してセミナーを国内グループ全社員に対してオンライン形式で配信しています。2023年度のセミナーは平均900名の社員がライブ参加し、事後アンケートにおいて99%が有益であると回答しました。

- 事業所セミナー:事業所ごとの課題に則して、メンタルヘルス、健康づくりなどのテーマでセミナーを実施しています。

- ※詳細は、2023年度実績 健康教育をご覧ください。

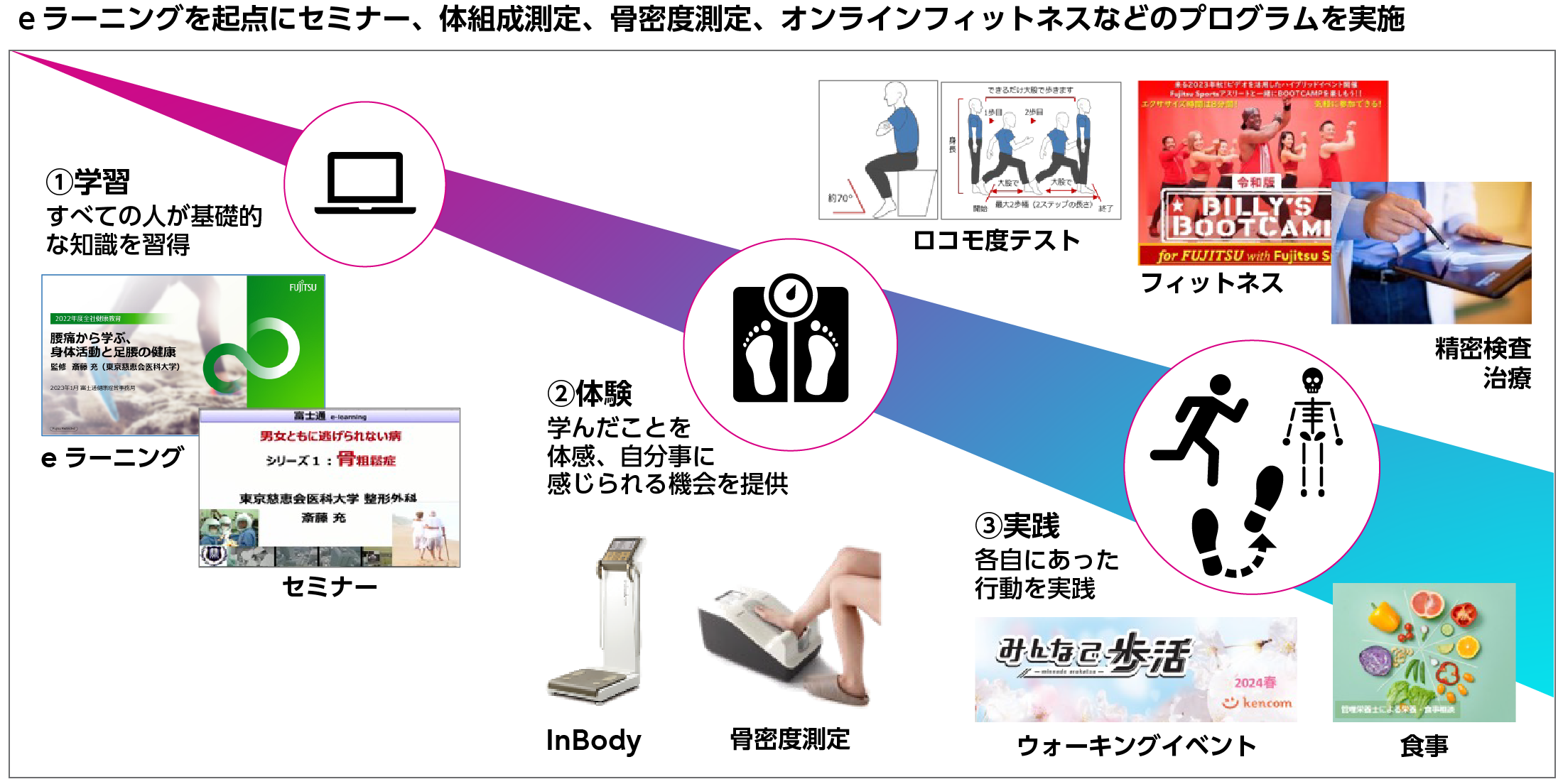

将来を見据えた健康管理をテーマに2022年度「腰痛から学ぶ身体活動と足腰の健康」eラーニングの内容をふまえ、学習した内容を自分事としてもらえるよう、健康診断や健康セミナー会場において体組成、測定ロコモ測定、骨密度測定などを複合的に提供し、行動変容を促しています。様々なプログラムを提供し各自にあった健康行動につなげていきたいと考えています。

- 全社ウォーキングイベント「みんなで歩活」

日常生活の中に運動習慣を定着させ、健康意識の向上を図るため、春と秋の年2回、スマートフォンアプリなどを活用して1カ月間の平均歩数をチーム・個人で競う全社ウォーキングイベント「みんなで歩活」を富士通および国内グループ会社全体で実施しています。平均歩数上位者、1日平均 6,000歩達成のチーム、毎日8,000歩達成などのチーム・個人にインセンティブが進呈されます。 - 食育イベント「みんなで食育DAY」

毎月19日を「食育DAY」として食事行動に関するメールマガジンを国内全社員に配信し、健康のための食事行動や旬の食材を用いた健康レシピとその効果を紹介するとともに、全国の社員食堂でその食材を用いた特別メニューを提供し、食に対する意識を高める取り組みをしています。

- 令和版ビリーズブートキャンプ with Fujitsu Sports

Work Life Shiftによって在宅勤務が主体となっている中で、社員の健康維持を推進するためオンラインサービスを活用し、心身のリフレッシュや運動習慣の定着、運動習慣がない社員へのアプローチとして、Fujitsu Sportsのアスリートがリードして、楽しく参加できるイベントを富士通健康保険組合と展開しています。

- ※詳細は、2023年度実績 健康イベントをご覧ください。

- 全社ウォーキングイベント「みんなで歩活」

職場環境整備

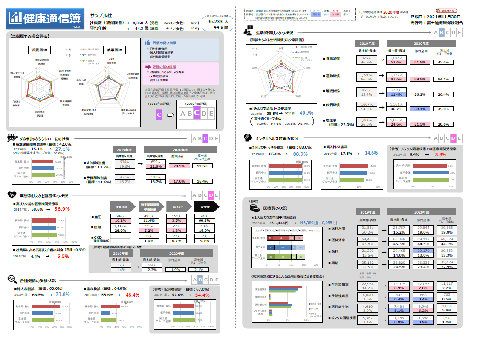

「健康通信簿」サンプル

「健康通信簿」サンプル

富士通グループでは、所属・会社単位での社員の健康状態や健康づくりへの取り組み状況等をグループ全体と比較したデータを見える化した「健康通信簿」を作成しました。エンゲージメント調査、ストレスチェックの集団分析結果と併せて経営層にフィードバックし、社員の健康状況についての課題を共有するとともに経営層、職場と一体となった職場環境整備に取り組んでいます。

また、長時間労働削減に向けた様々な取り組みを行うことで、社員一人ひとりのワークライフバランスと生産性の向上を目指しています。Work Life Shiftの推進により、テレワーク勤務を基本とし、また、フレックスタイム制や裁量労働制など柔軟な勤務形態を積極的に活用することで、多様な働き方をサポートする仕組みを充実させています。

喫煙対策

受動喫煙による健康被害から社員を守り、喫煙者の健康リスク低減を図るため、2020年10月から事業所内において完全禁煙を実施しています。

喫煙者の禁煙をサポートするために、喫煙の健康への影響を正しく理解するためのセミナー開催、禁煙治療の支援・費用補助などの取り組みを推進しています。また、喫煙に関する情報をイントラネット上に集約し、治療などの相談窓口を設置しています。5月の世界禁煙デーには産業医からのメッセージを発信し、グループ全体の禁煙への意識向上につなげています。

女性の健康への取り組み

女性特有の健康課題に対して、女性の健康に関する知識向上や女性を取り巻く健康課題に対する理解・関心の醸成を図るため教育・情報提供、専用の相談窓口の設置、女性特有のがん検診の実施・費用補助などを行い、女性がいきいきと働くことができる職場づくりを推進しています。

女性の健康ポータルサイト

女性の健康ポータルサイト

- イントラネット内に「女性の健康ポータルサイト」を開設し、テーマ(ホルモン・ライフプラン・更年期・がん等)別の女性の健康に関する情報、セミナー開催情報や過去のセミナーのアーカイブ、女性の健康相談窓口などの情報発信を行っています。

- 毎年10月のピンクリボンデー、3月の女性の健康週間に合わせて、女性の健康に関するセミナーをグループ全員に対してオンライン形式で配信しています。対象者を女性社員だけに限定せずに全社員とすることで、全社員が女性特有の健康問題に正しい知識や関心を持ち、女性がはたらきやすい職場づくりを推進し、女性社員の活躍を支援しています。

- ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン施策と連携し、育児休職からの復帰直後の社員および育児中社員を部下に持つ上司を対象に開催している育児と仕事の両立をテーマとしたセミナーにおいても、女性特有の健康に関する時間を設けています。

- 婦人科健診(子宮頸がん、乳がん検診)は、女性社員全員を対象として、自己負担なしで受診することができます。会社の法定健康診断とセットでの受診や契約医療機関での受診、かかりつけ医での受診など受診方法を選択できます。

仕事と治療の両立支援

富士通グループ「職場復帰の手引き」

富士通グループ「職場復帰の手引き」

富士通および国内グループ会社では、「きちんと治療して治してから仕事に復帰する」を基本的な考え方として、安心して治療に専念できるよう各種休暇制度、収入補償の仕組みを整えています。休業からスムーズに復帰ができるように、休業中から医療職による支援を行い、復帰に際しては、産業医(産業保健スタッフ)、人事、所属長、本人が合同面談を行い、復帰後の業務や就業上の配慮を検討しています。

休業中の療養、休業からの復帰を支援するため、社員およびサポートする所属長やご家族に向けて、療養の目的や望ましい療養のあり方、体調が回復し職場に復帰する際の考え方、職場復帰の手続き上の留意点等をまとめたガイドブック「職場復帰の手引き」を提供しています。また、このガイドブックを職場復帰支援に関わられている他社の産業医(産業保健スタッフ)、人事、所属長にも活用していただけるようにしました。

- 留意事項

本ガイドブックは、画一的な産業保健活動を強制するものではありません。従業員への対応は、個別因子、企業ごとのルールによって総合的に判断されるべきもので、記載されている内容はその参考にすぎないものと考えています。本ガイドブックは、休職者の復職の判定、支援の際に、主治医、産業保健スタッフ、並びに休職者本人が参考にするために作成されていますが、今後より質の高い研究成果が示されれば、修正、変化する可能性があります。

著者らは、可能な限りの手段を講じて記載されている情報の確認を行っていますが、配布に際していかなる保証を行うものではありません。本ガイドブックは内容の解釈および使用の責任は利用者にあります。著者らは、本ガイドブックの使用によって生じたいかなる損害に関して責を負うものではありません。

- 留意事項

感染症対策

富士通および国内グループ会社では、様々な感染症から社員を守るため、相談窓口の設置、情報提供など積極的な対策を講じています。感染症の予防対策として、季節性インフルエンザ予防接種を社内で実施するほか、海外赴任者を対象とした赴任先ごとに推奨される予防接種(会社負担)を実施しています。また、近年流行が拡大している風しんは自治体と連携し、事業所での教育や啓発を実施しています。

頭痛対策

頭痛専門の産業医を配置し、社員の頭痛相談を行っています。

日本頭痛学会、日本頭痛協会が制定している頭痛の日(2月22日)には頭痛を持つ社員が相談しやすく、気軽にサポートを受けられる環境になることを願い、社内の産業保健スタッフはグリーンのリボンを身につけています。

- 「FUJITSU頭痛プロジェクトについて」(3.25MB / 24ページ)

社外評価

健康経営優良法人2024~ホワイト500~

富士通は経済産業省および日本健康会議より「健康経営優良法人~ホワイト500~」に8年連続で認定されています。これらは、当社が、社員と家族の健康と安全確保を経営の最重要課題の1つと位置づけ、全国の事業所に医療専門職が在籍している充実した体制を整え、生活習慣病対策の保健指導、メンタルヘルス対策や喫煙対策など、様々な施策に継続的に取り組んできた結果が評価されたものです。

国内グループ会社においては、「ホワイト500(上位500法人)」に4社、「大規模法人部門」に7社、「中小規模部門」で6社が認定されました。

- ※社名は認定時のもの(2024年3月11日時点)※健康保険組合加入会社を記載

- 大規模法人部門(ホワイト500):富士通Japan(株)、富士通コミュニケーションサービス(株)、富士通ネットワークソリューションズ(株)、(株)島根富士通

- 大規模法人部門:(株)FDK、(株)富士通エフサス、(株)富士通ラーニングメディア、新光電気工業(株)、富士通フロンテック(株)、(株)ジー・サーチ、富士通ITマネジメントパートナー(株)

- 中小規模法人部門:(株)モバイルテクノ、(株)富士通バンキングソリューションズ、(株)ベストライフ・プロモーション、(株)富士通フロンテックシステムズ、(株)ツー・ワン、(株)FTIS

2024年3月がん対策推進優良企業表彰受賞

富士通は、厚生労働省が行っている「がん対策推進企業アクション(注13)」の令和五年度がん対策推進優良企業表彰を4年連続で受賞しました。

- (注13)がん検診受診率の50%以上への引き上げと、がんになっても働き続けられる社会の構築を目指す国家プロジェクト(厚生労働省委託事業)

女性の健康フレンドリー企業2024「女性からだ会議®大賞」を受賞

富士通は、女性の健康教育と予防医療の推進を行う一般社団法人シンクパール(東京都千代田区:代表理事 難波美智代)が主催する「第10回NIPPON女性からだ会議®2024」(3月3日開催)において、女性の健康や働き方改革等への取り組みが評価され、「女性の健康フレンドリー企業2024」大規模企業部門「インパクト大賞」を受賞しました。

- 2022年12月 スポーツ庁令和4年度体力つくり優秀組織表彰の「体力つくり国民会議議長賞」受賞

2022年3月 「頭痛対策プログラムの世界的リーダー企業」認定

2021年3月 「健康経営銘柄2021」選定

2021年10月 女性からだ会議®大賞2020優秀賞受賞

2020年3月 がん対策推進企業表彰「がん対策推進パートナー賞【情報提供部門】」受賞

- 2022年12月 スポーツ庁令和4年度体力つくり優秀組織表彰の「体力つくり国民会議議長賞」受賞

健康経営普及の取り組み・社会貢献

富士通では、健康管理・健康経営の実践事例や研究成果などを様々な形で社外に提供・発表することで、健康経営の普及、社会全体の健康課題の解決に貢献しています。また、産業医・医学生・看護学生などの企業内実習の受入れを行い、産業保健人材の育成に貢献しています。

- がんeラーニング教材の社外への提供

2019年度に富士通および国内グループ会社社員向けに実施したeラーニング「がん予防と両立支援」で使用した教材を「がん対策推進企業アクション」(厚生労働省プロジェクト)を通じて、同プロジェクトのパートナー企業・団体に提供しており、2022年度末現在で、44,100名が受講しています。 - がん検診の効果測定への協力

東京大学病院の中川特任教授および国立がん研究センターと連携し、「レセプト分析によるがん検診の効果測定」のための実証に協力しています。本実証においては、初期がんと進行がんでは4年間の総医療費で約750万円の差があることがわかっています。2021年度富士通では、大腸がん検診として便潜血検査を2.2万名が受検、4%が精密検査を実施し、そのうち12名に初期がんが発見されました。

大腸がん検診と精密検査にかかった総額は43百万円でした。検診によって発見された12名が進行がんであった場合は約90百万円の4年間総医療費がかかる計算ですが、がん検診により初期がんで発見されたことで、47百万円の医療費が削減できていることになり、経済的なメリットがあることがわかりました。費用面だけでなく、がん検診による早期発見・早期治療によって、休業による生産性の損失も最小限に抑えられています。 - 片頭痛改善プログラムの国際頭痛学会の世界患者支援連合(IHS-GPAC)との共同開発

- ※その他の社外発表等については、2023年度実績 健康経営の普及・社会貢献をご覧ください

健康経営関連サービス

富士通グループでは、社会全体の「健康」に対して、病院向け、診療所向け、介護事業者向けソリューション、健康情報ソリューション、地域医療ネットワークなどヘルスケアソリューションの提供を通じて貢献しています。

また、人々が生活の質を向上させ、ウェルビーイングを実現するため、イノベーションとトラスト基盤を提供し、一人ひとりの意思に基づくデータ循環や、先端技術を誰もが使える社会の実現に向けて、生活者・医療機関・企業・行政などをつなげ、生活者が中心となる社会と産業の再構築を目指します。

2023年度実績

健康教育

- 表1 研修・教育の区分別受講者数

| 区分 | テーマ | 実施形態 | 対象者 | 受講者数 |

|---|---|---|---|---|

| 全社eラーニング | 「歯と口からはじめる健康づくり」 | eラーニング | 国内社員全員 | 35,501名 |

| 一般社員教育 | 入社時 健康教育 | eラーニング | 国内新入社員全員 | 1,042名 |

| 選択教育 | ストレスチェック後のセルフケア研修 | eラーニング | 国内社員全員 | 3,000名 |

- 表2 全社セミナーの名称および視聴者数

| 開催年月日 | セミナー名 | 講師 | LIVE | アーカイブ |

|---|---|---|---|---|

| 2023年10月4日 | 予防予防歯科セミナー歯科先進国スウェーデンから生まれた歯みがき習慣 ~知ってほしいフッ化物入り歯みがき剤の効果~ | ドーベン・ビルクヘッド名誉教授 通訳西真紀子先生 | 1,450名 | 1,500名 |

| 2023年10月12日 | 20代からできる事、男性ができる事、みんなができる子宮頸がん予防の話~自分のため、家族のため、職場の相互理解のために~ | 大阪大学大学院 医学系研究科 産科学婦人科学教室 講師 上田豊先生 | 634名 | 310名 |

| 2024年1月29日 | 食育セミナー自分で整える腸内環境~腹落ちする腸と食の深い関係~ | 東京府立医科大学大学院医学研究科生体免疫栄養学 教授 内藤 裕二先生 | 289名 | 976名 |

| 2024年3月6日 | 女性健康週間セミナー

男性も女性も知る事から始めよう!ライフステージにおける健康課題とその対策~セルフケアの重要性と職場でできる配慮と関わり方~ | イーク表参道副院長 高尾美穂先生 | 1,185名 | 1,086名 |

健康イベント

- 表3 全社ウォーキングイベント「みんなで歩活」

| 実施時期 | 参加チーム数 | 参加者数 | 参加率 |

|---|---|---|---|

| 2023年秋 | 5,726チーム | 31,813名 | 36.7% |

| 2023年春 | 5,726チーム | 31,928名 | 34.7% |

| 2022年秋 | 5,507チーム | 30,852名 | 33.5% |

| 2022年春 | 5,423チーム | 30,322名 | 32.7% |

| 2021年秋 | 5,205チーム | 29,589名 | 30.4% |

| 2021年春 | 4,283チーム | 24,863名 | 25.0% |

| 2020年秋 | 3,866チーム | 22,463名 | 22.8% |

| 2020年春 | 新型コロナウイルス感染症流行のため中止 | ||

| 2019年秋 | 4,094チーム | 25,018名 | 25.1% |

| 2019年春 | 3,456チーム | 19,463名 | 19.3% |

| 2018年秋 | 2,662チーム | 15,589名 | 15.2% |

| 2018年春 | 1,476チーム | 7,328名 | 7.0% |

- 表4 令和版ビリーズブートキャンプ with Fujitsu Sports

| 実施時期 | 参加者数(現地) | 参加者数(ライブ) | 視聴者数(アーカイブ) |

|---|---|---|---|

| 2023年 | 176名 | 702名 | 1,600名 |

健康経営の普及・社会貢献

- 表5 社外発表(講演・学会発表・記事投稿)

| 区分 | 年月日 | 講演会・学会・媒体名 | タイトル |

|---|---|---|---|

| 講演 | 2023年11月28日 | 一般社団法人 日本経済団体連合会 | 過重労働防止対策セミナー

「過重労働防止の取組(産業保健の立場から)」 |

| 講演 | 2023年4月21日 | 第31回日本医学会総会2023東京 | 過重労働対策概論 |

| 講演 | 2024年1月17日 | 一般財団法人 近藤記念医学財団

富坂診療所 健康医学講演会 | 「在宅ワーク勤務とメンタルヘルス対策」

「働く世代の予防歯科」 |

| 講演 | 2023年10月4日 | 健康づくり懇話会 | 健康経営~テレワーク時に対応すべき健康管理や生産性低下防止のための取り組み |

| 学会発表 | 202年5月9日-5月12日 | 第96回日本産業衛生学会 | Covid-19長期化に備えた感染者対応の見直しについて

他3件 |

| 学会発表 | 2023年9月15日 | International Headche Congress 2023 | Headache education and headache virtual consultation in the workplace at an information technology company of more than 70,000 employees |

| 学会発表 | 2023年10月29日 | 第33回日本産業衛生学会全国協議会 | 大規模事業所における全国の産業保健看護職の意識・スキルの統一化に向けた、保健指導の勉強会の取り組み

他1件 |

| 論文 | 2023年6月9日 | 心臓 2023; Vol 55 No.6: 570-575.Blood Pressure Monitoring, 09 Jun 2022, 27(6):391-396 | 循環器領域における治療と仕事の両立支援 職域における取組と企業-産業保健スタッフの実際.Relationship between salt reduction readiness and salt intake in hypertensive patients: a single nonspecialized hypertension clinic case study. |

| 論文 | 2022年12月12日 | Hypertension Research volume 45, pages772–774 (2022) | Uric acid, xanthine oxidase, and vascular damage: potential of xanthine oxidoreductase inhibitors to prevent cardiovascular diseases. |

| 論文 | 2023年6月24日 | Indian J Gastroenterol. 2023; 42: 542-548.Cephalalgia 2023, Vol. 43(4) 1–14 | Relationship between nonrestorative sleep and heartburn among a Japanese occupational population.Diagnosis, knowledge, perception,and productivity impact of headache education and clinical evaluation program in the workplace at an information technology company of more than 70,000 employees. |

| 論文 | 2023年12月 | 健康開発 第28巻第2号 | 労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト(2023年改正版)について |

| 寄稿 | 2023年7月 | 中央労働災害防止協会 | すぐできる 労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト(2023年改正版) |

| 寄稿 | 2023年8月30日 | 日本公衆衛生看護学会誌2023年12巻2号「産業保健と看護」第14巻5号第1特集Web座談会 | 産業保健における COVID-19 マネジメント活動

~企業に属する保健師の立場から~企業が産業保健看護職に望んでいること |

- 表6 健康経営関連のプレスリリース・お知らせ

| 年月日 | 区分 | タイトル |

|---|---|---|

| 2023年12月11日 | プレスリリース | 富士通、「健康経営アライアンス」に参画 |

| 2024年1月26日 | プレスリリース | 従業員の口腔・歯の健康維持および増進に向け、予防歯科の取り組みを拡大

国内従業員7万人を対象とした予防歯科に関する健康教育を開始 |

| 2024年3月11日 | プレスリリース | 富士通、8年連続で「健康経営優良法人~ホワイト500~」に認定 |

- 表7 社外委員検討会・委員会等への参画・派遣の状況

| 主幹 | 委員会・検討会名 | 役職等 |

|---|---|---|

| スポーツ庁 | 令和5年度「スポーツに関する効果的な指導を推進するためのツール等の作成・提供」事業における有識者会議 | 委員 |

| 公益社団法人日本看護協会 | 保健師の活動基盤に関する基礎調査 | 検討委員 |

| 厚生労働科学研究費補助金

循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業 | 新しい生活様式における適切な健診実施と受診に向けた研究 | 研究班員 |

| がん対策推進企業アクション | がん対策推進企業アクション アドバイザリーボード会議 | オブザーバー |

| 一般社団法人日本産業保健師会 | 代表理事 | |

| 東京工科大学 | 医療保険学部 | 臨床教授 |

| 産業医科大学 | 首都圏事業推進室 | 特命講師 |

| 一般社団法人 東京公認心理師協会 | 産業領域委員会 | 協力委員 |

| 公益財団法人 日本建築衛生管理教育センター | 建築物環境衛生管理技術者講習会 名古屋地区委員会 | 委員 |

| 日本保健師連絡協議会 | 幹事 | |

| 神奈川産業保健総合支援センター | 相談員 5名 |

- 表8 産業医、医学生、看護学生向け研修・実習の受入れの状況

| 目的 | 研修・実習 | 受入れ組織数・人数 |

|---|---|---|

| 医師育成 | 地域医療研修 | 1病院 2名 |

| 産業保健現場実習・見学 | 4校 110名 | |

| 早期体験実習・学習 | 2校 11名 | |

| 看護師・保健師の育成 | 統合看護実習 | 6校 29名 |

| 公衆衛生看護実習 | 9校 91名 |