環境リスクへの対応

環境リスクマネジメント体制

富士通グループは、気候変動問題や環境汚染などを含む様々な潜在的リスクの把握、未然防止および発生時の影響最小化と再発防止のため、グループ全体のリスクマネジメント体制を構築・運用しています。取締役会直属のリスク・コンプライアンス委員会、国内外の富士通の各部門および各グループ会社に配置するリスク・コンプライアンス責任者に加えて、リージョン・リスク・コンプライアンス委員会を設置しています。これらの組織が相互に連携を図りながら、潜在リスクの発生予防と顕在化したリスクへの対応の両側面から、富士通グループ全体でリスクマネジメントおよびコンプライアンスを推進する体制を構築しています。リスク・コンプライアンス委員会は、国内外の富士通の各部門および各グループ会社の事業活動に伴う重要リスクの抽出・分析・評価(当社グループにおいて重要と考えられる33項目のリスクを中心に実施)を行い、これらに対する回避・軽減・移転・保有などの対策状況を確認したうえで、対策の策定や見直しを図っています。また、抽出・分析・評価された重要リスクについては、影響度と発生可能性を考慮したランキング化やマップ化等により可視化し、定期的に取締役会へ報告しています。さらに、様々な対策の実行にもかかわらずリスクが顕在化した場合に備え、対応プロセスを整備しています。自然災害・事故、製品の事故・不具合、システムやサービスのトラブル、不正行為などのコンプライアンス違反、情報セキュリティ事故、環境問題などの重要なリスクが顕在化した場合、各担当部門および各グループ会社は、直ちにリスク・コンプライアンス委員会に報告を行います。

また、ISO14001に基づく富士通グループ環境マネジメントシステム(EMS)を通じて、環境リスク最小化に向けた継続的な改善を図っています。

環境リスク最小化に向けた取り組み

気候変動関連リスクへの対応

近年の気候変動に伴う自然災害の発生頻度・影響度増大は事業継続に大きな影響を与える恐れがあります。そのため、富士通グループは事業継続計画を策定し、継続的な見直し・改善を図っています。また、温室効果ガス排出量の規制強化や炭素税導入などのリスクもあることに加え、お客様や社会のカーボンニュートラルへの貢献が求められています。これらは当社グループのエネルギーコストや温室効果ガス排出量削減施策に対し、規制などに適合するために必要なコストを増加させるリスクがあります。加えて、気候変動対策が不十分な場合には、企業レピュテーションの低下によるビジネス機会の逸失、入札に参加できなくなるというリスクもあります。

こうしたリスクを最小化するため、全社のリスクマネジメント体制の中で短・中・長期的なリスク分析・対応を実施しています。気候変動対策としてグローバル社会におけるカーボンニュートラル化への流れが加速する中、SBTi(Science Based Targets initiative)によるネットゼロ目標認定を取得しました。2021年度に取得した「1.5°C水準」をさらに引き上げ、2040年度でのネットゼロを目指していきます。

富士通グループでは、気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD:Task Force on Climate-related Financial Disclosures)が2017年に公表した提言に沿って、気候変動に伴って生じる懸念がある事業・財務戦略上のリスクについて、分析と情報開示を進めています。現在認識している主要な潜在的リスクおよび対応については、以下の表を参照ください。

表. 低炭素経済への移行に伴うリスクとその対応

| 政策・法規制リスク | 温室効果ガス排出量やエネルギー使用に関する法規制の強化(炭素税など)に伴い、対応コストが増加するリスク、および違反した場合に企業価値が低下するリスク。

【対応】EMSを通じた法規制順守の徹底。Science Based Targetsおよび環境行動計画の着実な実行を通じた温室効果ガス排出量の継続的な削減。 |

|---|---|

| 技術リスク | カーボンニュートラルに向けた熾烈な技術開発競争(省エネ性能、低炭素サービスなど)で劣勢になった場合の、投資未回収や市場シェア低下、利益率低下のリスク。

【対応】Science Based Targetsおよび環境行動計画の着実な実行を通じた、エネルギー効率に優れた製品や高いエネルギー効率を実現する技術・ソリューション・サービスの開発強化。 |

| 市場リスク | 製品やソリューション・サービスに対する省エネ性能のニーズを満たせなかった場合の、ビジネス機会を逸失するリスク。

【対応】Science Based Targetsおよび環境行動計画の着実な実行を通じた、エネルギー効率に優れた製品や高いエネルギー効率を実現する技術・ソリューション・サービスの開発強化。 |

| 評判リスク | 気候変動対策(再エネ導入比率の向上など)の実施状況に対するステークホルダーからのネガティブな評価に伴い、企業価値低下、対応コスト増大などが生じるリスク。

【対応】当社グループのScience Based Targetsおよび環境行動計画の着実な達成を通じた、気候変動対策の強化と環境負荷低減の推進。 |

表. サプライチェーンにおける気候変動関連リスクとその対応

| サプライチェーン上流 | 大規模な水害・ゲリラ豪雨・落雷などの急性的な自然災害の発生により、お取引先の事業活動が一時的に中断され、部材調達に影響が生じるリスク。

【対応】お取引先の事業継続体制の調査やマルチソース化などの実施。 |

|---|---|

| サプライチェーン下流 | お客様のグリーン調達要件である環境ラベルを取得できず、事業機会を逸失するリスク。

【対応】環境ラベリング制度の動向調査とリスク評価の実施。Science Based Targetsおよび環境行動計画の着実な実行を通じたエネルギー効率トップレベル製品の開発と提供。 |

潜在的水リスクの評価とモニタリング

近年、人口増加や気候変動など様々な要因に伴い、世界各地で発生している洪水などの水害や渇水による水需給逼迫によって、事業リスクが生じる懸念が強まっています。富士通グループは、直接操業拠点およびサプライチェーンを対象に、潜在的な水リスクの評価とモニタリングを実施しています。

具体的には、NGOや国・自治体が発行するツールやデータベースを活用しながら、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が提唱する排出シナリオのうち「RCP4.5(中位安定化シナリオ)」に沿う形で、事業所が立地する地域の水ストレス状況や自然災害リスクを確認しています。そして、各拠点の事業活動における水利用の重要度を分析するとともに、取水量の削減活動や排水の水質汚濁対策、事業継続マネジメント(BCM)などの実施状況を確認し、各拠点の水リスクを総合的に評価します。サプライチェーンについても、サプライチェーンBCM調査による洪水などへの対応の確認や、Responsible Business Alliance(責任あるビジネスアライアンス:RBA)行動規範に基づく実地調査、さらにCDP Supply Chain Programを活用し、お取引先の水リスクを把握しています。これらにより、事業活動に実質的な影響を及ぼしうる重大なリスクはないことを確認しています。

ハザードマップによる浸水被害影響評価・対策について

富士通および国内グループ会社では、事業への影響の大きさ別に1~2種類の降雨規模による浸水被害影響評価を以下のとおり行い、影響度の高い事業所を特定しランク付けしています。影響度4に該当した場合には、各種対策を実施しています。

【評価1 計画規模![]() (10~100年に1回程度の降雨規模)】

(10~100年に1回程度の降雨規模)】

- 評価対象:富士通169物件、グループ会社280物件 富士通グループにおける全所有物件および主な賃借物件(営業拠点、データセンターなど)

- 評価方法:付近の河川について国土交通省または都道府県が定めた「洪水浸水想定区域(計画規模)」に該当するか、敷地内・外でどの程度の影響があるか、建屋浸水の影響があるか、の評価を実施。

評価から影響あり、となった事業所を、影響度1(影響度小)から4(影響度大)までの4段階でランク付け。

【評価2 想定最大規模![]() (1000年に1回程度の降雨規模)】

(1000年に1回程度の降雨規模)】

- 評価対象:事業影響が大きい国内データセンターおよび事業所(富士通ソリューションスクエア(SS)、川崎工場など)

- 評価方法:「洪水浸水想定区域(想定最大規模)」に判定基準を格上げして再評価を実施。影響度を4段階でランク付け。

【評価1、2の結果 ※影響度4の事業所のみ表示】

| 事業所 | 評価1

(計画規模での評価) | 評価2

(想定最大規模での評価) | 最終影響度 | |

|---|---|---|---|---|

| 富士通 | 富士通SS | 影響度4 | 影響度4 | 影響度4 |

| 富士通 | 川崎工場 | 影響なし | 影響度4 | 影響度4 |

| グループ会社 | 影響度4に該当する事業所なし | |||

【主な対策】

水質汚濁防止への取り組み

周辺水域(河川・地下水・下水道)における水質保全のため、関連法律・条例などの排水基準よりも厳しい自主管理値を設定し、定期的な測定監視を実施しています。また、製造工程で使用した薬品は排水に流さず、個別に回収・再資源化しています。そのほか、薬品類の使用適正化や漏えい浸透の防止、排水処理設備・浄化槽の適正管理などによって、有害物質や汚濁物質の適正管理および排出削減に努めています。

大気汚染防止への取り組み

大気汚染の防止や酸性雨の抑制に向けて、関連法律・条例などの排出基準よりも厳しい自主管理値を設定し、定期的な測定監視を実施しています。また、ばい煙発生施設の燃焼管理や硫黄分の少ない燃料の使用、排ガス処理設備の運転管理などによって、ばいじん、SOx、NOx、有害物質の適正処理および排出削減に努めています。VOCなどを含む有機溶剤の排ガスについては、活性炭による吸着処理装置を導入し、大気への排出を抑えています。

また、2015年4月の「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(フロン排出抑制法)の施行を受け、社内規定を定めるとともに、第一種特定製品(業務用エアコン、冷蔵・冷凍機器)の適正管理とフロン類漏えい量の把握に努めています。

なお、2000年1月までに社内における焼却設備の使用を停止(焼却炉全廃)し、ダイオキシンの発生を防止しています。

オゾン層破壊の防止

フロン類は、オゾン層の破壊だけではなく、地球温暖化の原因にもなることから、製造工程(部品洗浄や溶剤)におけるオゾン層破壊物質の使用については、精密水洗浄システムや無洗浄はんだづけ技術の導入により、全廃を完了しています。一方、空調設備(冷凍機など)に使用されている冷媒用フロンについては、設備の更新時に非フロン系への切り替えを進めるとともに、フロン排出抑制法に基づく第一種特定製品の適正な管理、廃棄処分に取り組んでいます。

また、毎年実施しているフロン類算定漏えい量の確認では、2023年度について1,000t-CO2未満(事業所管大臣への報告対象外)となっています。

表. オゾン層破壊物質全廃棄実績

| オゾン層破壊物質 | 全廃時間 |

|---|---|

| 洗浄用フロン(CFC-113, CFC-115) | 1992年末 |

| 四塩化炭素 | 1992年末 |

| 1,1,1-トリクロロエタン | 1994年10月末 |

| 代替フロン(HCFC) | 1999年3月末 |

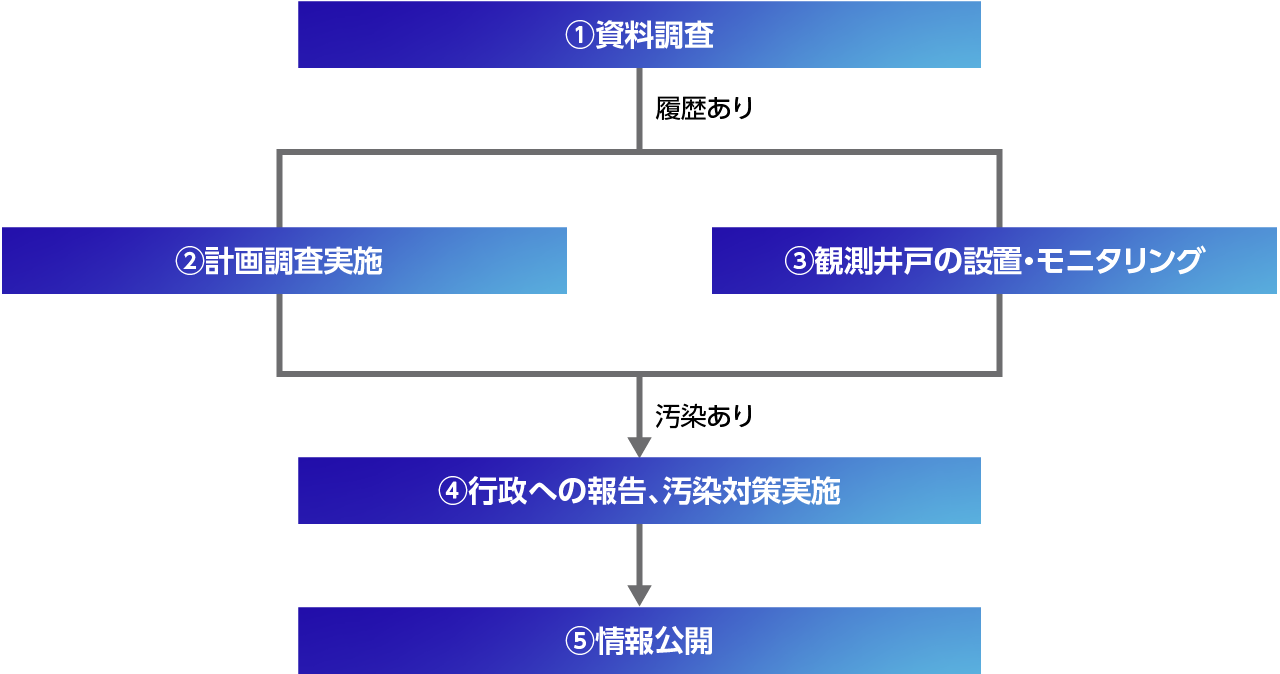

土壌・地下水汚染防止

富士通グループでは、「土壌・地下水の調査、対策、公開に関する規定」を定め、法改正や社会情勢に合わせて適宜見直しています。土壌・地下水は規定に基づき計画的に調査し、汚染が確認された場合は、事業所ごとの状況に応じた浄化・対策を実施するとともに、行政と連携して情報を公開しています。

過去の事業活動に起因して土壌・地下水汚染が確認されている事業所は、2023年度現在で4事業所です。それらの事業所では、揚水曝気などによる浄化対策と併せて、地下水の汚染による敷地外への影響を監視するための観測井戸を設置し、監視を行っています。

地下水による汚染の敷地外への影響を監視※

地下水による汚染の敷地外への影響を監視※

※土壌・地下水水汚染の最大のリスクである、地下水による汚染の敷地外への影響を監視

表. 土壌・地下水汚染が確認されている事業所

| 事業所名 | 所在地 | 浄化・対策状況 | 観測井戸最大値(mg/L) | 規制値

(mg/L) | |

|---|---|---|---|---|---|

| 物質名 | 測定値 | ||||

| 川崎工場 | 神奈川県川崎市 | VOCの揚水曝気による浄化を継続中 | 1,2-ジクロロエチレン | 1.7 | 0.04 |

| クロロエチレン | 9.4 | 0.002 | |||

| 小山工場 | 栃木県小山市 | VOCの揚水曝気による浄化を継続中 | トリクロロエチレン | 0.54 | 0.01 |

| 1,2-ジクロロエチレン | 3.8 | 0.04 | |||

| クロロエチレン | 1.8 | 0.002 | |||

| 長野工場 | 長野県長野市 | VOCの揚水曝気による浄化を継続中 | クロロエチレン | 0.022 | 0.002 |

| FDK鷲津工場 | 静岡県湖西市 | VOCの揚水曝気による浄化を継続中 | テトラクロロエチレン | 0.071 | 0.01 |

| トリクロロエチレン | 0.15 | 0.01 | |||

| 1,2-ジクロロエチレン | 0.16 | 0.04 | |||

| クロロエチレン | 0.0039 | 0.002 | |||

化学物質の管理

有害な化学物質の使用による自然環境の汚染と健康被害を防ぐため、独自の化学物質管理システム「FACE」を活用して約1,300種の化学物質を管理し、各事業所において適正管理や排出量削減に取り組んでいます。

一方、製品に含有される化学物質についても、国内外の規制に基づいて含有禁止物質を定めています。グループ内はもとより部材や製品を納入いただくお取引先も含めて、管理の徹底を図っています。

廃棄物の適正処理

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、事業所から発生する廃棄物を適正に保管管理し、適正処理が可能な廃棄物処理業者を選定し処理を委託しています。また、廃棄物処理を委託している業者が適正に処理しているかを確認するために、現地監査を定期的に実施しています。廃棄物削減の一環として、プラスチックトレイのリユースや有価物化に取り組んでいる業者と連携し、一部のプラスチックトレイについてリユースを推進しています。

環境債務

富士通グループは、将来見込まれる環境面の負債を適正に評価するとともに、負債を先送りしない企業姿勢や会社の健全性を理解いただくために、2023年度末までに把握している「次期以降に必要となる国内富士通グループの土壌汚染浄化費用および高濃度PCB廃棄物の廃棄処理費用、施設解体時のアスベスト処理費用」25.0億円を、負債として計上しています。

生物多様性の保全

近年、自然関連リスクが重大なグローバルリスクとして認識されてきています。そのため、企業による自然関連の情報開示の重要性が求められており、TNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)で情報開示の枠組みが検討されています。

富士通グループが、TNFDに準じた情報開示に適切に対応できなかった場合、企業のレピュテーションが低下し資金調達に影響を与える可能性があります。今後、TNFDフレームワークに沿った開示を実施していきます。