「石垣島 野底ウミショウブ群落 自然共生サイト」における海洋モニタリング及び地元小学校児童への教育活動

絶滅危惧種のウミショウブを保全

石垣島野底崎は10種近いアマモ類が観察されている希少なアマモ場です。特にウミショウブは分布の北限であり、環境省および沖縄県のレッドリストで絶滅危惧II類に分類されている希少種となっています。近年、このウミショウブがアオウミガメに捕食され絶滅の危機に瀕しており、従来地元の方を中心にアオウミガメの食害を防止するための防護柵を設置する保全活動が行われてきました。

このたび、沖縄セルラーや東京海上アセットマネジメントといった民間企業が参加し、防護柵を建設、さらに陸上でのウミショウブの育成と防護柵内への移植を行い、富士通は保護エリアでの生育状況の把握のため水中ドローンを活用した海洋環境モニタリングを実施しました。モニタリングなど保全活動には地元の方や近隣小学校の児童も参加するなど、地域の皆さまの協力を得ながら取り組みを進めています。

今後は保全エリアの拡充に加え、増殖したウミショウブにより貯留できた温室効果ガス(以下GHG)量を計測し、「Jブルークレジット®(注1)」として申請していく予定です。脱炭素や生物多様性保全の取り組みの成果を企業活動の一環として組み込むことで、この取り組み自体をより持続可能なものにしていきたいと考えています。

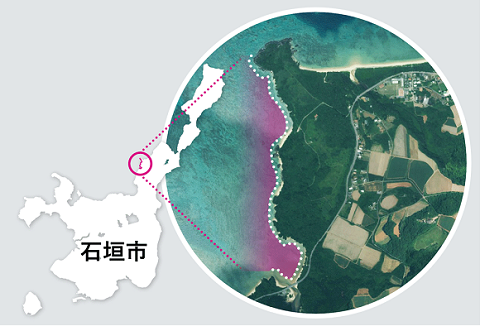

野底ウミショウブ群落 自然共生サイトの位置

野底ウミショウブ群落 自然共生サイトの位置 保全エリアの様子

保全エリアの様子こちらの保全エリアは2024年前期に「自然共生サイト」(環境省)として認定されております。

海洋環境モニタリング

富士通では海におけるカーボンニュートラルや生物多様性保全の施策の効果を事前検証可能にする海洋デジタルツイン(注2) の実現を目指しています。そのために、水中ドローンや空中ドローン、衛星等に搭載されている多様なセンサーから得られる膨大なデータと海洋学の知見、そしてAI技術の統合による海洋環境の高精度なデジタル化技術の研究開発を進めています。

富士通が目指す海洋デジタルツイン実現に向けた取り組みの一環として、ウミショウブ保護エリアにおける調査が行われ、水中ドローンを用いて水中画像データを取得しました。 その結果、外側では食害によりウミショウブはほとんど生育していないのに対し、防護柵の内側ではウミショウブが繁茂していることが確認されました。さらに、柵内にはウミショウブ以外の植生も存在することが判明しました。これらのデータは、AIによる解析のための学習データとして活用し、ウミショウブの被度(植物が地面を覆う割合)算出や、海洋生態学と組み合わせた藻場AIモデルの構築に用いる予定です。

水中ドローンを利用したモニタリングの様子

水中ドローンを利用したモニタリングの様子

地元小学校児童への教育活動

沖縄県石垣市の野底小学校5, 6年生の児童たちと「環境保全におけるデータの力」を考える課外授業を行いました。

企画の背景には、データというものがウミショウブ(海草)群落の保全活動にも重要な役割を果たすこと、ドローンやAIなどのデジタル技術によってより良い活動になること、を知ってもらいたいという想いがあり、児童たちがデータに基づいて考え、判断し、より効果的な行動をとれるようになることを目指して、授業を行いました。

データやデジタルといった児童たちには普段馴染みのない言葉なども多くとっつきにくい内容でもありましたが、データの大切さを身近な事例から考えてもらうためのクイズや、海草の量を定量的に計測するための方法をワーク形式で実施し実際の海で水中ドローンを用いてデータ計測体験をしてもらうなど、学びの設計を工夫することで、児童たちにも楽しんで授業を受けてもらうことができました。

野底小学校×富士通 テクノロジーで環境保全活動を前進させる! 子どもたちとデータの力を考える課外授業

- (注1)Jブルークレジットは、ジャパンブルーエコノミー技術研究組合(JBE)が運営主体であり、JBEから独立した第三者委員会による審査・意見を経て、JBEが認証・発行・管理する独自のクレジットです。

- (注2)海洋デジタルツインとは、地球資源の大半を占める広大で複雑な海洋に関する多様なデータをテクノロジーで収集・モデル化し、海洋の状態をデジタル空間に高精度に再現する技術のことです。