- ストレージトップ

- 製品ラインナップ

- ETERNUS関連情報

- お役立ち情報

-

ユニファイドストレージ徹底活用

お客様の選定・検討に有用な情報を集約

-

1分でマスター!オールフラッシュ

技術用語解説やフラッシュストレージの特長、展望などが1分程度で理解できる

-

ストレージ技術用語解説

ストレージ製品に関する技術用語を解説

-

用語集

ETERNUSにまつわる用語を解説

-

ユニファイドストレージ徹底活用

- コンセプト

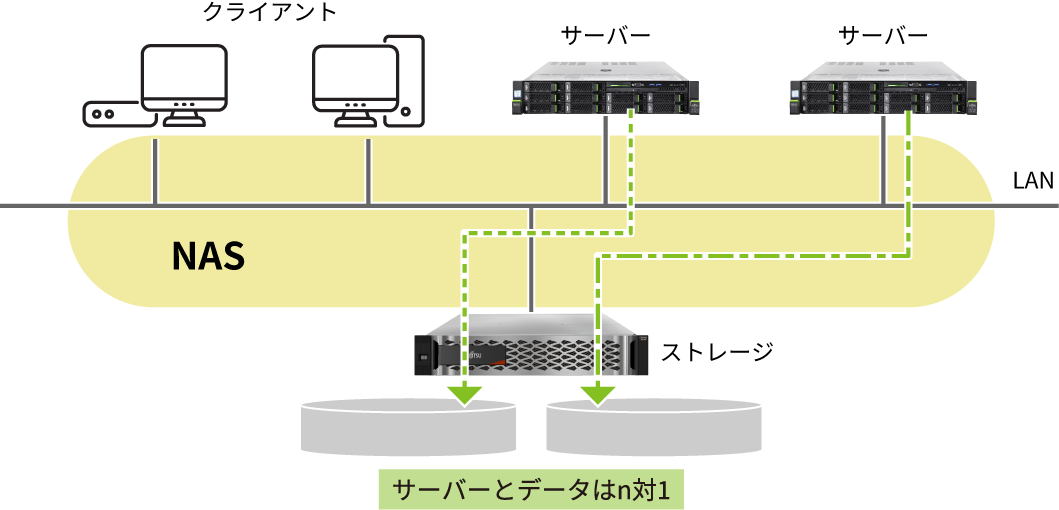

NAS(ナス)とは

NAS (Network Attached Storage)は、PCやサーバーをつないでいる既存のネットワーク(LAN)に直接接続するストレージのことを指し、これによりデータ共有を行います。複数のサーバーに1つのストレージを接続します。

基本的にデータを共有するといった機能が同じことから「ファイルサーバー」とも呼ばれますが、その専用機として特化し、より高機能になっているのがNASです。NASを接続した際に利用されるネットワーク技術を「Ethernet(イーサネット)」と言い、これはLANにおいて一般的に使われている形式です。従来は遅かったネットワーク速度が、技術の進化によって高速化しており、現在ではSANと遜色ないほどになっています。

以下の図では、先のSANに対して、サーバーとストレージが1対1ではなくLANで接続されていることが大きく異なるところです。データのアクセスは「プロトコル」というもので区別します。このプロトコルというのは、データの転送方法の約束ごとをあらかじめ決めておくことで、複数の種類のものでも情報を相互に伝送できるように区別するものです。

サーバーとストレージはすでにある従来どおりのネットワークを利用します。利用者からは今までどおり、ネットワークドライブとして見えますので、導入が簡単というメリットがあります。NASのストレージ自体が、データのアクセス、管理を行う管理サーバーの位置づけにもなりますので、導入費用は高くなる場合があります。また、データの転送はLANを通して行うため、LANの負荷が増えたり、専用回線でない分だけLAN接続のセキュリティに万全ではなかったりという欠点があります。

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

|

NAS構成例

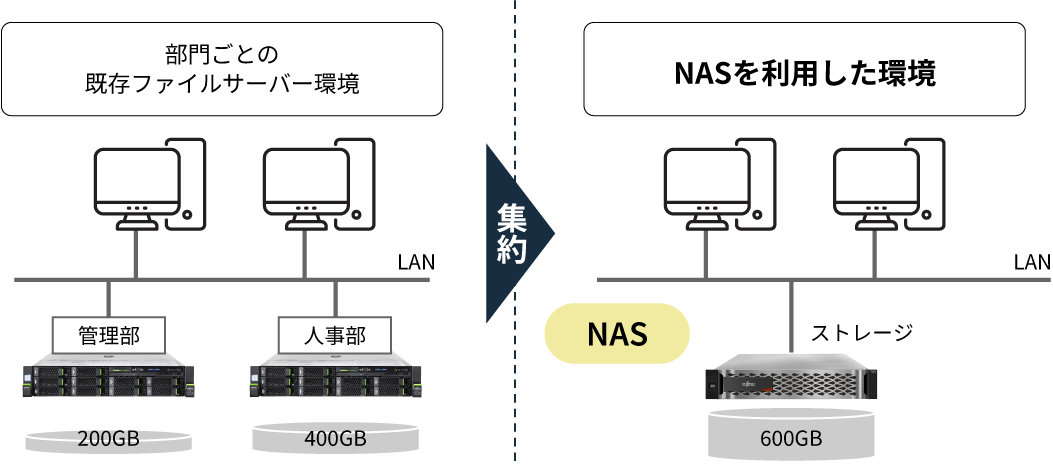

部門ファイル共有∕ファイルサーバー集約

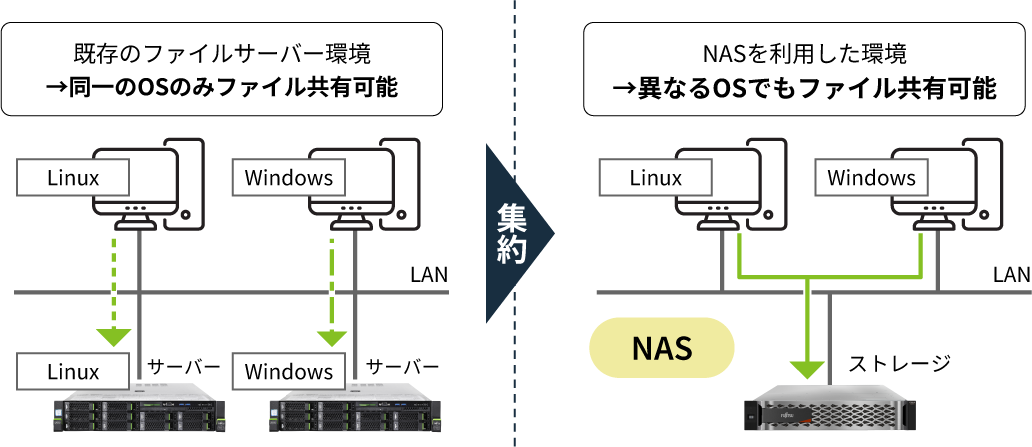

混在OSのファイル共有

NASの適用例

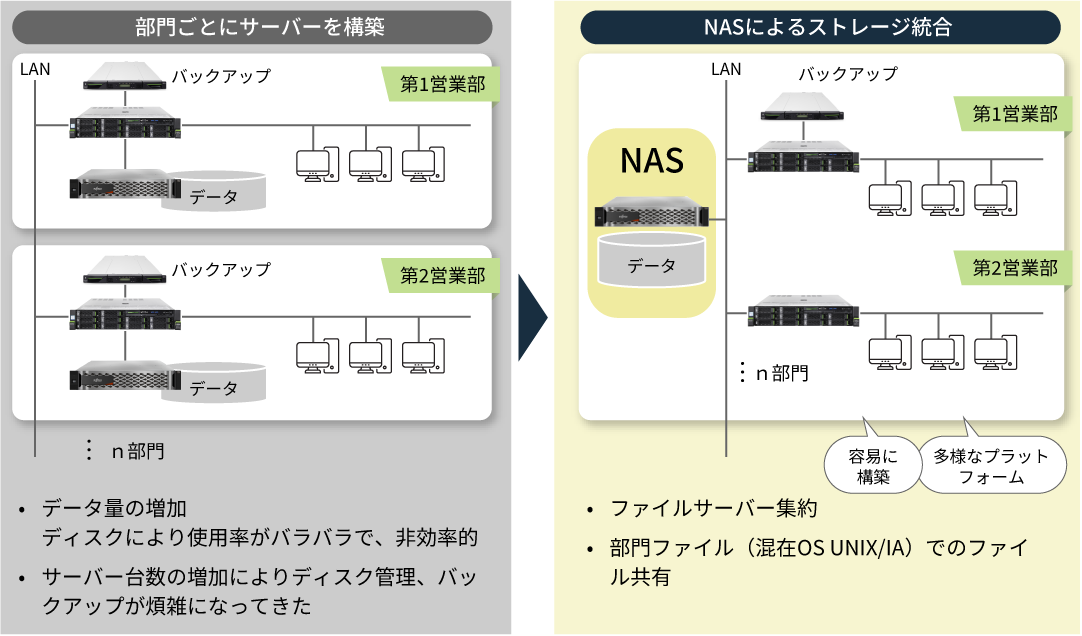

LANでは1つに接続されていた「部門ごとのシステム」にNASによるストレージ統合を行った例です。

NAS適用前

初期導入時はそれぞれ同じ仕様で導入したものの、それぞれのデータ量の使用率が異なっていた。

NAS適用後

サーバーごとのディスク管理、バックアップも、NASで統合することで管理の作業も用意。

さらに、この適用例では、部門間のでデータの共有も簡単に設定可能。

掲載日:2011年10月21日

更新日:2024年12月

NAS製品はこちら

フラッシュメモリ(SSD)をフル搭載した、パフォーマンスが重視される環境に最適なストレージです。高負荷な環境においても極めて低いレイテンシーを実現し、迅速かつ安定した処理を実現

高速なデータアクセスが可能なSSDはもとより、各種HDDまで幅広くサポートしたハイブリッドシステム。お客様の業務特性やコスト要件に応じて性能・容量・価格に柔軟に対応

関連情報を探す

ストレージシステム ETERNUS製品・サービスに関するお問い合わせ

-

入力フォーム

当社はセキュリティ保護の観点からSSL技術を使用しております。

この製品に関するお問い合わせは、富士通株式会社のフォームを使用し、2024年4月1日よりエフサステクノロジーズ株式会社が対応いたします。

-202x49px_tcm102-7514827_tcm102-2750236-32.png)