ミッションクリティカル利用

長期安定稼働

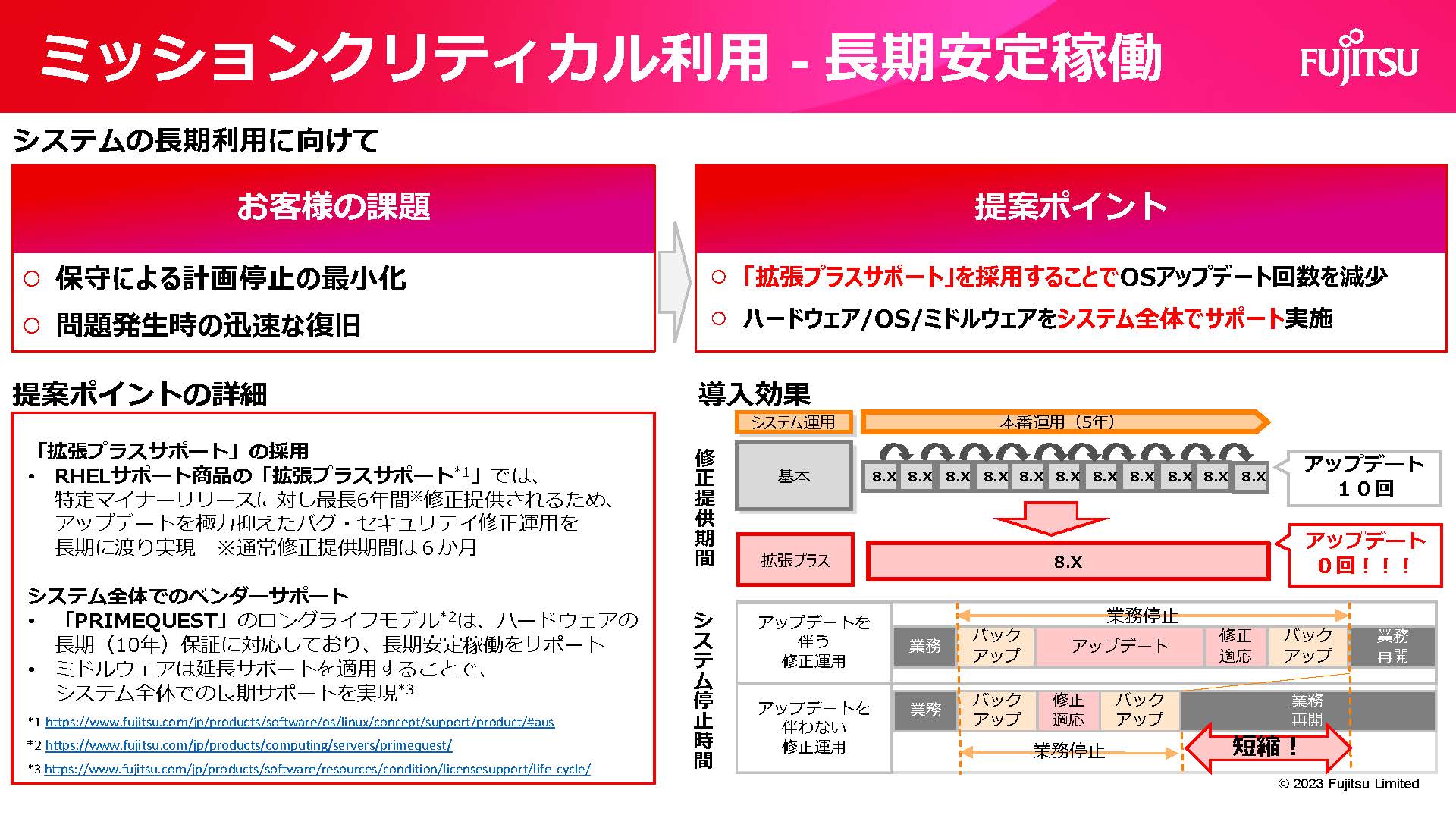

処理能力の向上やハードウェアの保守切れに伴い最新ハードウェアへ順次リプレースしていく一方で、システムの安定稼働の観点から稼働させたシステムはなるべく長く利用したい、できる限りシステムには手を加えたくないという声も聞かれます。同一のシステムを長期にわたり継続使用することで、サーバ更改費用やOS・ミドルウェアのバージョンアップ・検証作業の削減が期待できます。

システムの長期利用にあたっては、ハードウェアからOS、ミドルウェアまで含めたシステム全体でのベンダーサポートがポイントとなります。IA (Intel Architecture) ベースの一般的なサーバは製品ライフサイクルが1~1.5年程度と短いことがほとんどです。基幹IAサーバ「PRIMEQUEST」は、本体の販売期間が2~3年と一般的なIAベースのサーバと比較しても長く、かつシステムボードやCPUなどのオプションにいたってはプラス3年の販売期間となっています。加えて、ロングライフモデルはハードウェアの長期(10年)保証に対応しているため、長期利用の観点からは最適な選択肢といえるでしょう。

Red Hat Enterprise Linuxは、レッドハット社のリリースから10年間サポートされます。加えて、「拡張プラスサポート」を選択することで特定マイナーリリースが6年間サポートされます。通常は最新マイナーリリースに対して提供されるバグやセキュリティ修正が、特定マイナーリリースのサポート期間中は同じように提供されます。そのため、修正を適用するために最新マイナーリリースへアップデートする必要がなく、システムの変更を最小限に抑えることができます。

また、長期安定稼働はオンプレミスに限った話ではありません。クラウド環境でも極力OSバージョンの変更を加えたくないが、必要に応じてバグやセキュリティ修正のパッチを当てたいというご要望があります。 富士通ではそのようなお客様の要望を解決するソリューションとして、FJcloud-O,FJcloud-V向けに拡張プラスサポートを提供しています。 拡張プラスサポートを選択することでクラウド環境でも特定マイナーリリースが6年間サポートされ、システムの変更を最小限に抑えることができます。

オープン化と資産移行

メインフレームのオープン化

オープン化というキーワードで思い浮かぶのは、メインフレーム上のアプリケーションをオープン環境に移行することでしょう。レガシーマイグレーションとも呼ばれています。メインフレームは高い信頼性や多くの実績がある反面、高性能で低価格化が進むオープン系サーバと比べて高額な維持費がネックとなっています。オープン化の目的として、メインフレームの高い維持費を削減するとともに、オープン環境の最新技術を利用することが狙いとしてあげられます。 しかしながら、メインフレーム資産は長年にわたって蓄積されたその企業にとって最適化された資産であり、その資産を継続利用したいという考えもあります。そのような場合は、比較的オープン化しやすい業務を切り出してできるものからオープン化していくというのも選択肢のひとつです。

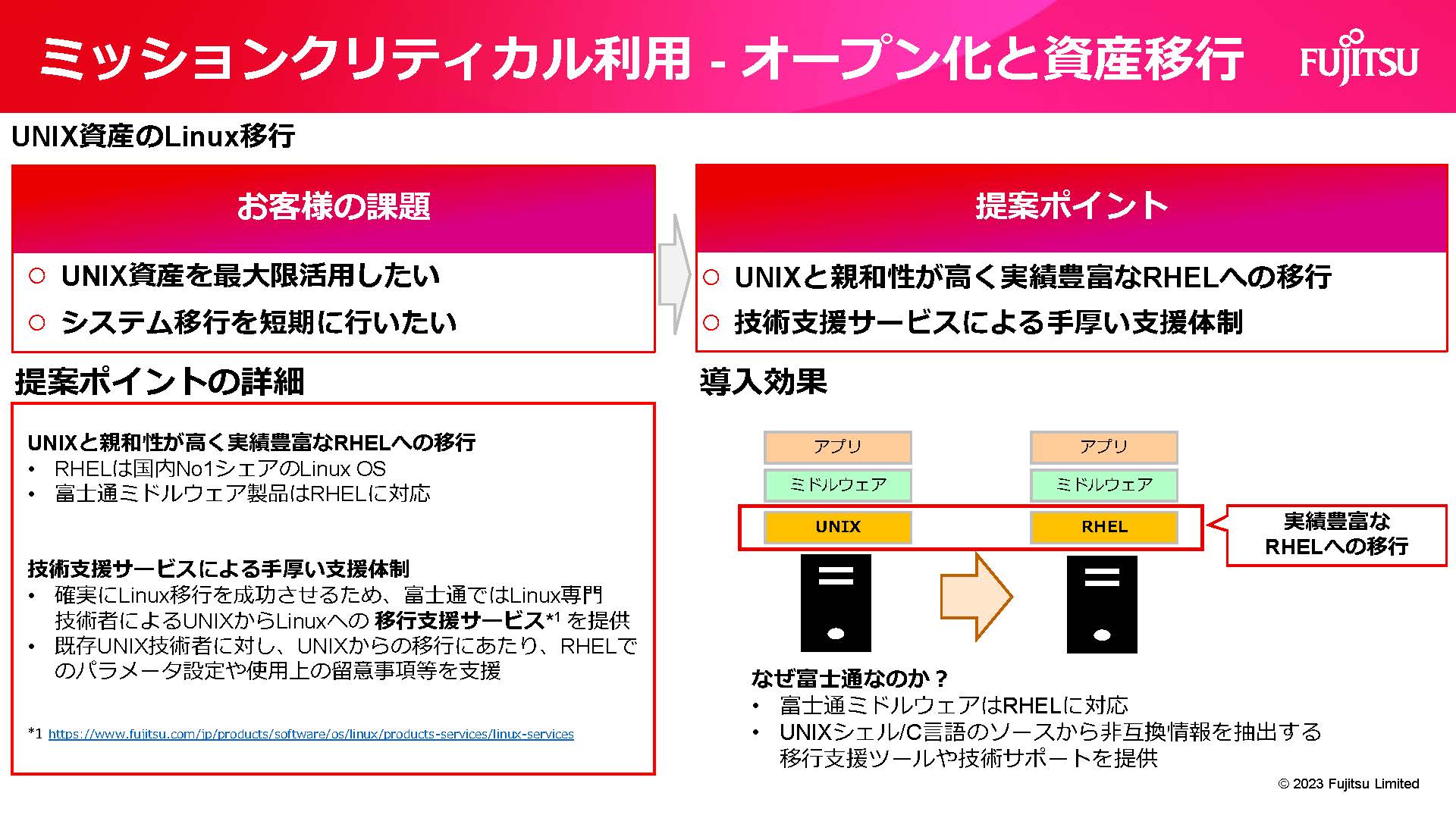

UNIX資産のLinux移行

メインフレームのオープン化と合わせて、増えすぎたUNIXサーバをなんとかしたいという課題をお持ちの方も多いでしょう。また、ハードウェアやOSのコスト削減を狙ってUNIXサーバからコストパフォーマンスに優れたIA (Intel Architecture) ベースのサーバ+Linuxに移行したいと考えている方も同様に多いと思います。 ここで問題となるのが既存UNIX資産をいかにしてLinuxへ移植するかです。ミドルウェアはLinuxに対応さえしていればそれほどハードルは高くないでしょう。特に富士通ミドルウェア製品はアプリケーションの互換性を保証しているので安心して移行することができます。

気になるのはユーザーアプリケーションやユーザーデータです。移行元のUNIXと移行先のLinuxで非互換がないか調査し、Linuxで代替機能やサービスが提供されていないかを確認する必要があります。ユーザーデータでは特に、データ移行方式や文字コード対応への配慮が必要です。UNIXの文字コードはEUSやSJISなどですが、Linuxの文字コードはUnicodeが標準となっていることにも注意が必要です。

資産継承

現行資産を継続して利用したい

多くのLinuxが稼働しているx86/Intel64サーバは日進月歩で進化を続けています。現在利用しているサーバの処理能力に不満を感じて最新のサーバへ乗り換えたいと考えている方も多いでしょう。また、サーバの保守期限切れを迎えてしまい、新しいサーバへの置き換えを迫られている方もいらっしゃると思います。

この様なときにまず考えるのが「いま使っているアプリケーションやミドルウェア、OSはそのまま使えるのだろうか」ではないでしょうか。最適な答えは最新のサーバでも既存のソフトウェアがそのまま使えるということでしょう。しかし、現実には最新のサーバでは古いバージョンのOSがサポートされていないという事態に遭遇します。

この様な場合、最新のサーバでサポートされているOSに移行する必要がでてきます。そうなると次に問題となってくるのがOSバージョンが異なることによる非互換などの問題です。非互換を考慮したアプリケーションの改変、ミドルウェアのバージョンアップ、またそれらに伴って必要となる検証作業などがあげられます。 将来的にはOSのバージョンアップが必要だと認識していても、まずはサーバの保守期限切れをどうするのかといった差し迫った課題の解決を優先したい、バージョンアップするまでの時間を稼ぎたいといった思いがシステム管理者の本音ではないでしょうか。それを解決するのがVMware やKVMなどの仮想化基盤を活用した既存環境の継承です。

SolarisからRed Hat Enterprise Linux への移行ソリューション

SolarisからRHELへの移行にあたり、企画から運用までを対象にRHELシステム設計に関する技術支援をご提供します。

現行システムを速やかにLinuxに移行したいがLinuxの知識不足により設計が進まない、既存のUnix資産を効率的に短期で移行したいなど、様々なお客様のお悩みにお応えいたします。

関連コンテンツ

- Linux技術支援サービス

お客様システムの早期・安定稼働を支援するシステムエンジニア向けサービス - Linuxサポート商品

富士通が提供するRed Hat Enterprise Linuxのサポート商品

- FUJITSU Hybrid IT Service FJcloud-O

基幹システムのクラウド化に最適な安心・安全なクラウドサービス - FUJITSU Hybrid IT Service FJcloud-V

VMware vSphere環境のクラウド化に最適な高機能高信頼のクラウドサービス - FUJITSU Hybrid IT Service FJcloud-ベアメタル

自社要件に応じて最適な運用・設計が可能な専有物理サーバ - FUJITSU Hybrid IT Service for AWS

「AWS」を「富士通が提供するサポート」と共に利用可能 - FUJITSU Hybrid IT Service for Microsoft Azure

富士通 ✕ Microsoft Azureが導く次世代ビジネスモデル - VMware Cloud on AWS

「VMware Cloud on AWS」を「富士通が提供するサポート」と共に利用可能

富士通のLinux情報に関するお問い合わせ

お電話でのお問い合わせ

-

富士通コンタクトライン(総合窓口)

0120-933-200受付時間:9時~12時および13時~17時30分(土曜・日曜・祝日・当社指定の休業日を除く)

この製品に関するお問い合わせは、富士通株式会社のフォームを使用し、2024年4月1日よりエフサステクノロジーズ株式会社が対応いたします。

-202x49px_tcm102-7514827_tcm102-2750236-32.png)