医療DX令和ビジョン2030のこれまでとこれから~2026年への備えとは?

掲載日:2024年5月30日

2024年度診療報酬改定では、「医療DX」がキーワードの1つになりました。この改定に大きな影響を与えた要因の1つに「医療DX令和ビジョン2030」があります。まずは、この「医療DX令和ビジョン2030」とは何かを知り、その現状と今後の予定を押さえることで、直近のターニングポイントである2026年に向けてどう備えるべきかについて確認していきます。

医療DX令和ビジョン2030とは?

「医療DX令和ビジョン2030」は、2022年5月に、自由民主党政務調査会より提言されました。これは、日本の医療分野のデジタル化を推進する取り組みで、医療の効率化と情報共有の改善を目指しています。

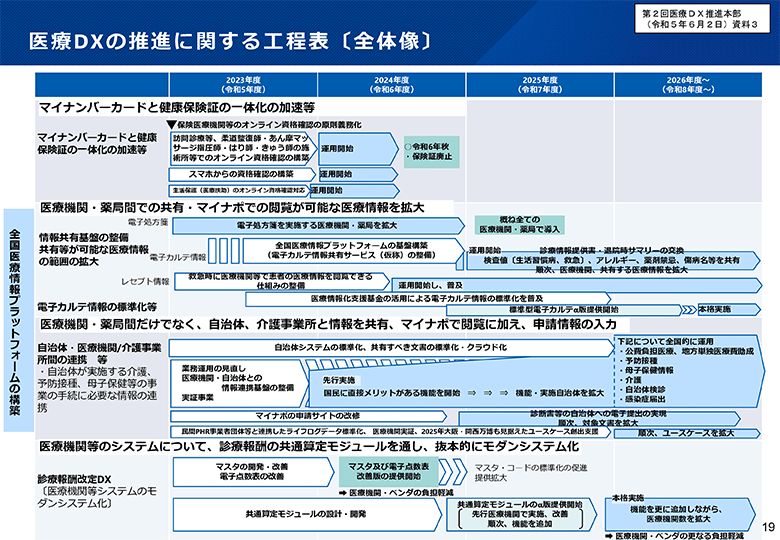

医療DXの実現に向けて、「医療DXの推進に関する工程表」(図1)に基づいた、全国医療情報プラットフォームの創設、電子カルテ情報の標準化及び標準型電子カルテの開発、診療報酬改定DXという3つの柱を中心に取り組みが進められています。

図1. 医療DXの推進に関する工程表(全体像)

「医療DX令和ビジョン 2030」はなぜ提言されたのか?

新型コロナウイルス感染症の蔓延によって、日本の医療制度における多くの課題が浮き彫りになりました。その中でも、特に流行初期における行政や医療機関での感染情報の把握が、非効率な手段である電話やFAXを中心に行われていたという事実は、日本のデジタル化の遅れを象徴するものでした。さらに、2040年に向けて生産年齢人口の減少が進む中、医療提供体制の効率化と持続可能性の維持が急務とされています。

これらの課題を解決するために、「医療DX令和ビジョン2030」が提言されました。この提言の目標は、以下のようにまとめることができます。

- 国民の健康増進:効率的で質の高い医療サービスの提供を通じて、国民の健康維持・向上を目指す。

- 医療機関の業務効率化:デジタルツールとプラットフォームを活用し、医療機関の日常業務を効率化する。

- システム人材の有効活用: IT技術者をはじめとするシステム関連の専門人材を効果的に活用し、医療システムの運用改善を図る。

医療DX令和ビジョン2030を推進するための3つの柱

「医療DX令和ビジョン2030」は、主要な3つの取り組みを中心に、日本の医療分野におけるデジタル化を推進しています。また、マイナンバーカードと健康保険証の一体化(マイナ保険証)によるオンライン資格確認のシステムは、患者情報の迅速な確認を可能にし、3つの取り組みを支える医療DXの基盤となりました1)。現行の健康保険証の新規発行は、2024年12月2日で終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。

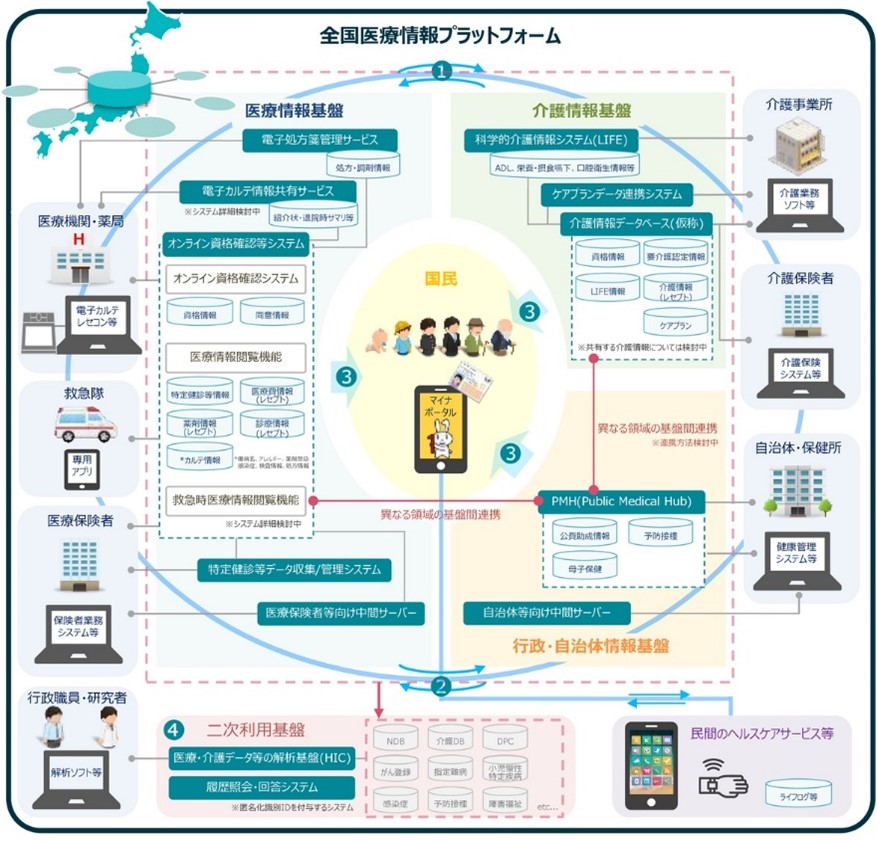

1. 全国医療情報プラットフォームの創設

全国医療情報プラットフォームは、医療機関、介護施設、公衆衛生機関、自治体が互いにデータを共有します。電子カルテ情報、予防接種情報、レセプト情報など、広範囲の医療データがこのプラットフォームを通じて共有され、医療情報基盤だけでなく、介護情報基盤の構築も進められます(図2)。運営は、社会保険診療報酬支払基金や国民健康保険中央会が担当し、国内の全ての医療機関における効率的な運用を支援します。

図2. 全国医療情報プラットフォームの概要

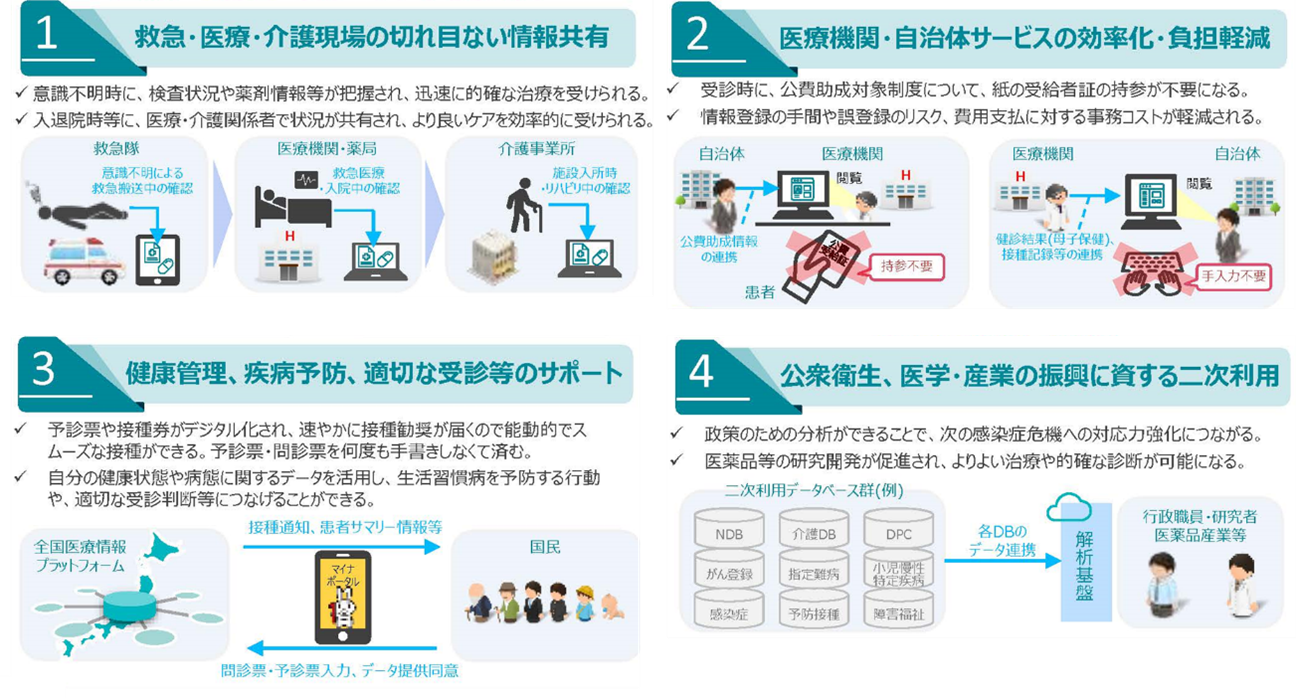

医療DXの推進により、情報共有による業務の効率化や個人の健康管理への支援ができるようになることで、以下のユースケース・メリットがあるとされています(図3)。

- 救急・医療・介護現場の切れ目ない情報共有

- 医療機関・自治体サービスの効率化・負担軽減

- 健康管理、疾病予防、適切な受診等のサポート

- 公衆衛生、医学・産業の振興に資する二次利用

図3. 医療DXのユースケース・メリット例

全国医療情報プラットフォームの構築に向けたサービスは、以下のとおりです。

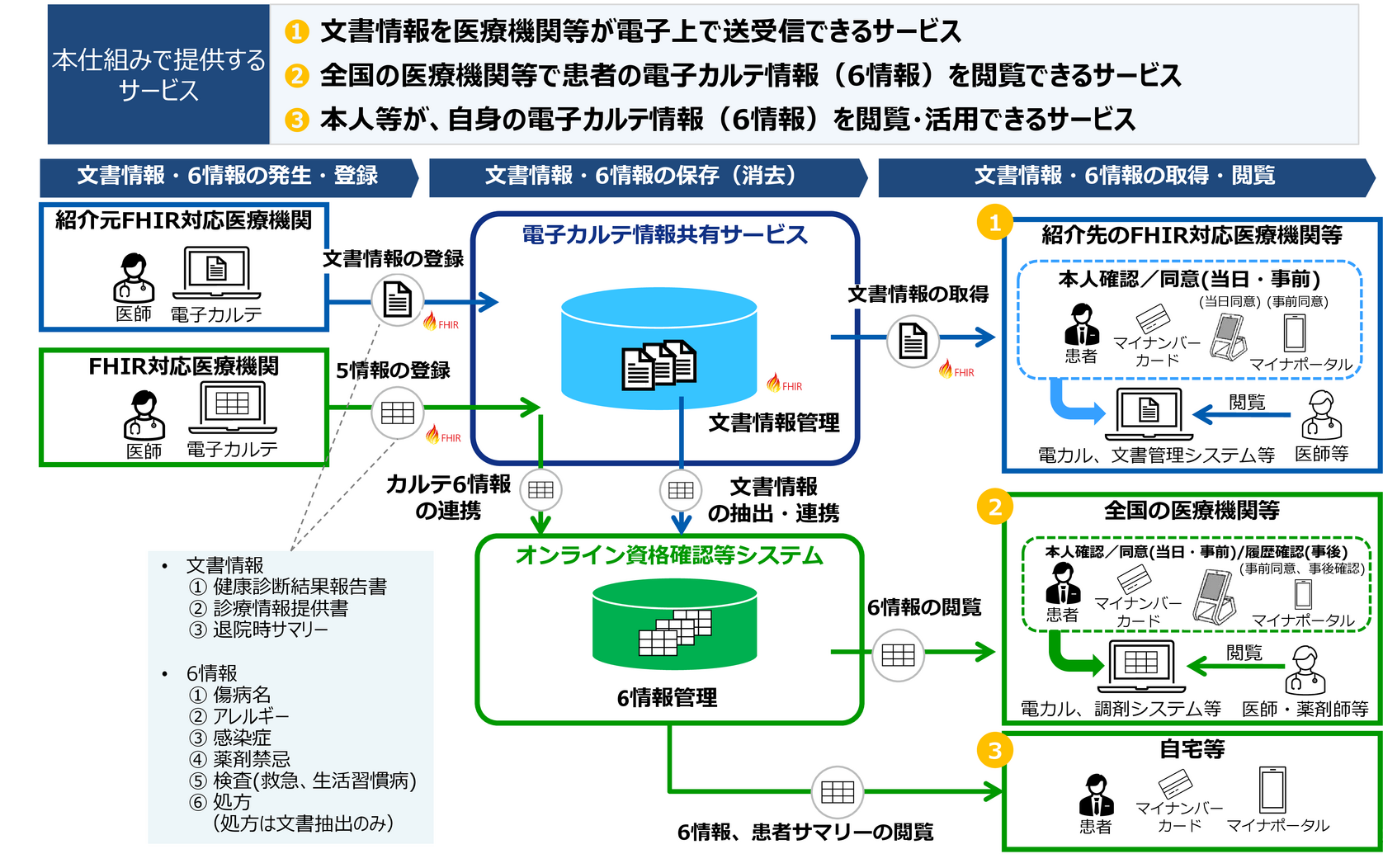

電子カルテ情報共有サービス

電子カルテ情報共有サービスは、全国医療情報プラットフォームの元となるデータの共有基盤であり、オンライン資格確認等システムのネットワークを活用することで、3文書6情報(注1)などの電子カルテ情報等を医療機関や薬局との間で共有・交換する仕組みです(図4)。2025年度中に本稼働となる予定です。

(注1)3文書:1.健康診断結果報告書、2.診療情報提供書、3.退院時サマリー、6情報:1.傷病名、2.アレルギー、3.感染症、4.薬剤禁忌、5.検査、6.処方

図4. 電子カルテ情報共有サービスの概要

電子カルテ情報共有サービスでは、以下の3つのサービスが提供されます。

- 文書送付サービス

診療情報提供書(退院時サマリー)を医療機関等が電子上で送受信できます。 - 6情報閲覧サービス

オンライン資格確認等システムと連携することにより、本人の同意のもとで、6情報(傷病名、感染症、アレルギー、薬剤禁忌、検査情報、処方情報)及び健康診断結果報告書を全国の医療機関等で取得・閲覧可能となるほか、患者自身によりマイナポータル上で確認することができます。 - 健診文書閲覧サービス

健康診断結果報告書を実施主体(医療保険者等)や全国の医療機関等に共有することができる仕組みです。

医療機関向け総合ポータルサイトにて、「電子カルテ情報共有サービスの導入に係る補助金」の情報が紹介されています。申請方法や詳細については、下記の公式サイトをご覧ください。

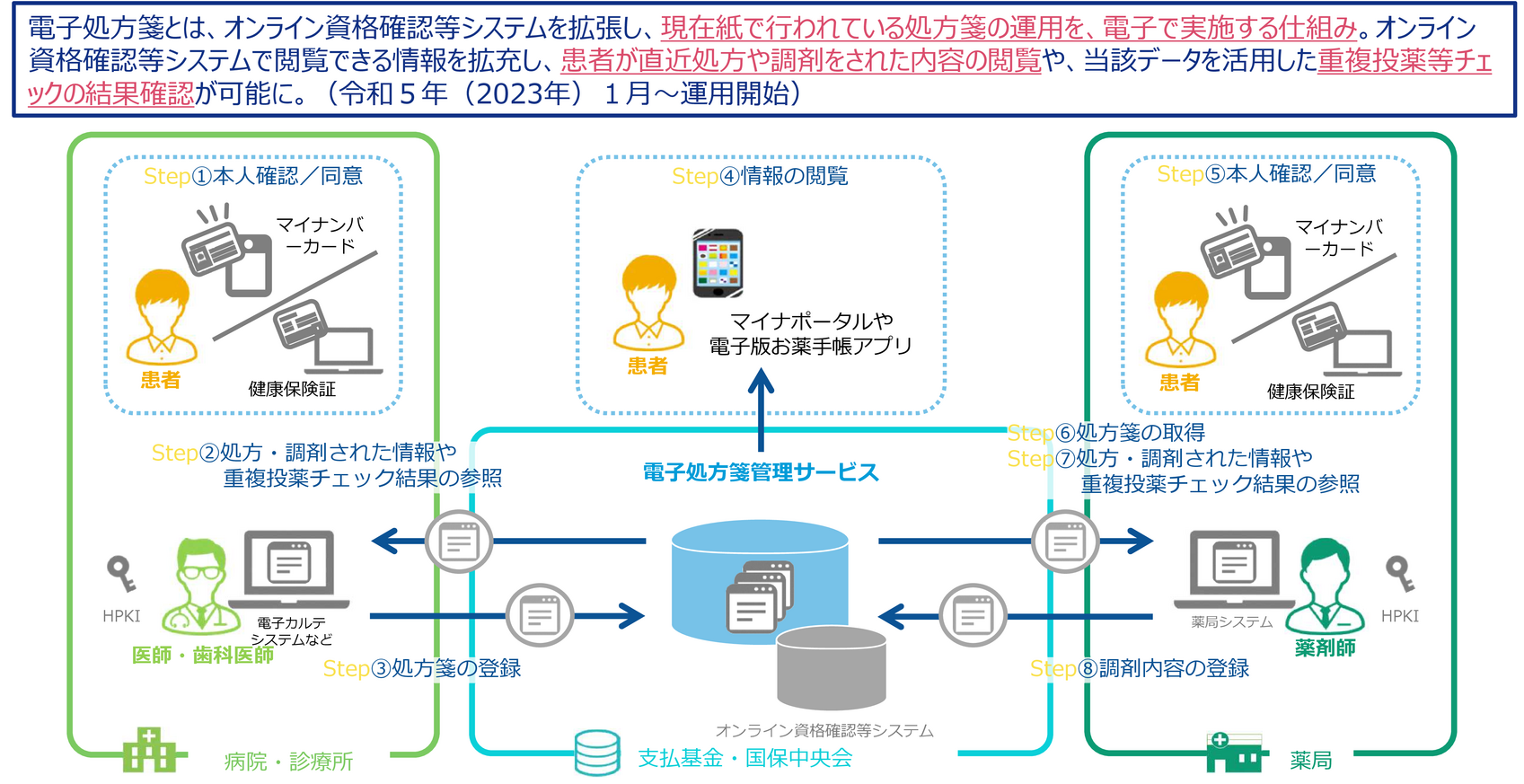

電子処方箋管理サービス

電子処方箋とは、処方箋を電子的に管理・運用する仕組みです。これにより、複数の医療機関や薬局で最近処方・調剤された情報を参照し、重複投薬のチェックを行うことができます(図5)。導入した医療機関からは、業務の効率化や重複投薬の防止といったメリットが評価されています。特に、患者が過去に他の医療機関や薬局で処方された薬の情報を確認できるため、安全で無駄のない処方が可能になります。

厚生労働省によると、2024年5月5日現在で電子処方箋管理サービスを導入している施設は、病院が118施設、医科診療所が2,086施設、歯科診療所が80施設、薬局が1万9,100施設で、合計2万1,384施設です。さらに、電子処方箋管理サービスの利用を申請済みの医療機関・薬局は、同日時点で計7万3,844施設に上ります2)。2025年3月までにオンライン資格確認等システムを導入した概ね全ての医療機関・薬局に導入することを目指しており3)、今後急速に普及が進むものと考えられます。

図5. 電子処方箋とは

2. 電子カルテ情報の標準化及び標準型電子カルテの開発

電子カルテ情報の標準化

電子カルテ情報を共有するために、情報のフォーマットと互換性を標準化します。これにより、異なる医療機関の間でも情報の無駄なくスムーズな交換が可能になり、患者の治療履歴等にどこからでもアクセス可能となります。

標準型電子カルテの開発

全国医療情報プラットフォームに接続して、標準化された電子カルテ情報を送受信できる標準型電子カルテの開発が進められています。2020年時点での電子カルテの普及率は、一般病院で57.2%、診療所で49.9%に留まっており4)、政府は2030年までに100%の普及率を目指しています。

標準型電子カルテは、まず電子カルテの普及率が低い無床診療所向けに開発されます。すでにα版の開発については2024年4月に開発業者の選定が完了しましたが、工程表によると実際に利用が広まるのは2026年度以降になる見込みです。

3. 診療報酬改定DX

診療報酬改定DXは、診療報酬システムの更新プロセスをデジタル化し、医療機関やシステムベンダーの負担軽減を目指す取り組みです。共通算定モジュールと呼ばれる、各ベンダーで共通の診療報酬算定・患者の窓口負担金計算を行うための電子計算プログラムを開発・提供することで、診療報酬改定に伴う情報更新が迅速かつ効率的に行うことができるようになります。

2024年度診療報酬改定による医療DXへの後押し

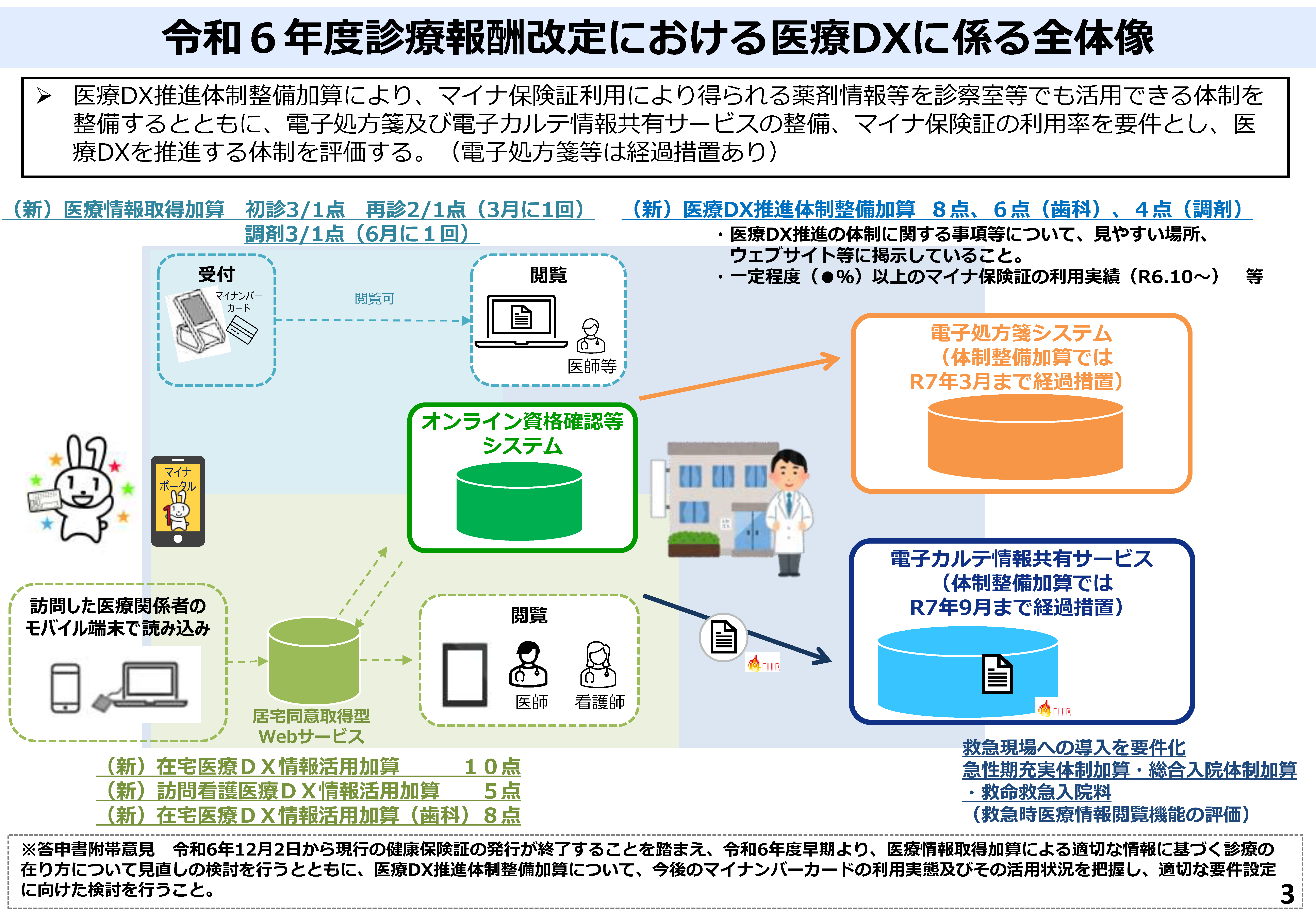

1. 医療DXを推進する体制への評価

今回の改定では、「医療DX推進体制整備加算」「在宅医療DX情報活用加算」「訪問看護医療DX情報活用加算」が新設されました(図6)。これらは、オンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報を実際に診療に活用可能な体制を整備するとともに、「電子処方箋管理サービス」や「電子カルテ情報共有サービス」を導入し、質の高い医療を提供するための体制を確保していることへの評価となります。なお、経過措置として、電子処方箋管理サービスの要件は2025年4月1日以降に、電子カルテ情報共有サービスの要件は、2025年10月1日以降にそれぞれ適用されます。

図6. 令和6年度診療報酬改定における医療DXに係る全体像

2. 生活習慣病管理への電子カルテ情報共有サービス活用に向けた取り組み

電子カルテ情報共有サービスに、医師がこれまで紙などで患者に共有していた治療上のアドバイスを共有できる仕組みとして、「患者サマリー」が導入されます。患者サマリーは、「外来の記録」と「6情報」を組み合わせて情報を整理し、マイナポータル上で患者にわかりやすく情報提供するものです。

生活習慣病管理料の算定に必要な療養計画書について、この患者サマリーに療養計画書の記載事項を入力した場合は、療養計画書の作成及び交付が不要となります。特に200床未満の医療機関において、外来業務の効率化が期待されています。

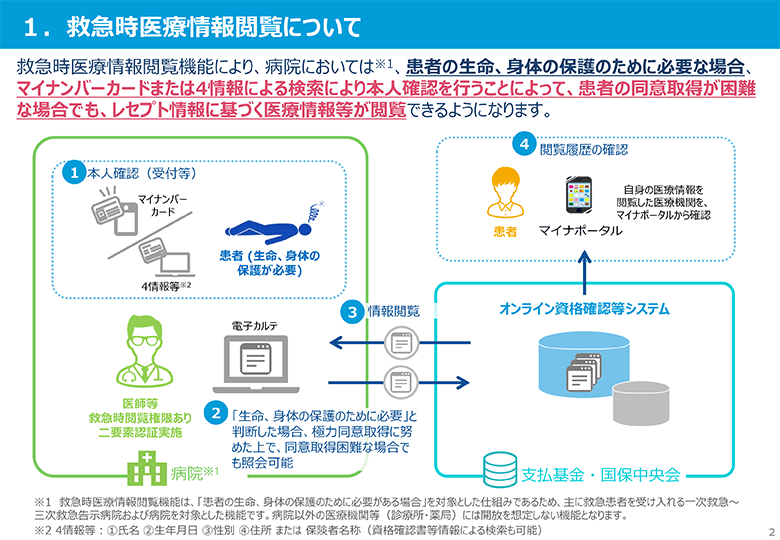

3. 救急時医療情報閲覧機能の導入に向けた診療報酬加算の要件見直し

救急時医療情報閲覧機能の運用が、2024年10月に開始されます。これは、意識不明の救急患者の医療情報を病院でマイナ保険証等により閲覧可能となる機能です(図7)。2024年度診療報酬改定において、総合入院体制加算、急性期充実体制加算及び救命救急入院料の施設基準にこの機能を導入していることが要件化されました。なお、経過措置として、救急時医療情報閲覧機能の要件は2025年4月1日以降に適用されます。

図7. 救急時医療情報閲覧について

まとめ

「医療DX令和ビジョン2030」は、単なる医療情報デジタル化を超えて、電子カルテなどの情報を活用した新たな医療のアプローチを目指しています。

今後、2026年までに新しいサービスや機能が次々と導入される予定であり、このプラットフォームに基づいた医療情報の共有は、近い将来において、全国的な標準システムとなるはずです。したがって、医療機関では医療DXに関する最新情報を常に把握し、全国医療情報プラットフォームへのアクセスの確保と新しいサービスの導入が求められるようになるでしょう。

参考資料

- 厚生労働省「第175回社会保障審議会 医療保険部会【資料1 マイナ保険証の利用促進等について】」P3(2024/2/29)

- 厚生労働省「電子処方せん対応の医療機関・薬局についてのお知らせ【電子処方せん利用申請・運用開始医療機関・薬局数(2024年5月5日時点)】」

- 厚生労働省「厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会【資料1-7 電子処方箋の進捗状況について】」P3(2024/2/9)

- 厚生労働省「第4回健康・医療・介護情報利活用検討会 医療情報ネットワークの基盤に関するワーキンググループ【資料2 今後の電子カルテ情報等の標準化に向けた進め方について】」P2(2022/5/16)

筆者プロフィール

株式会社日本経営 厚生政策情報センター 主幹 森實雅司

臨床工学技士として高度急性期病院で計21年間臨床業務に従事。経営学修士(MBA)取得後、2023年4月に日本経営へ入社し、医療政策情報の発信を担当、病院経営に関する講演や企業研修、医療関連企業のマーケティング支援も行う。

免責事項

本資料の内容に関する一切の著作権及び利用権は日本経営に帰属するものです。また、電子的または機械的な方法を問わず、いかなる目的であれ無断での複製や転送を禁じます。使用するデータ及び表現等の欠落、誤謬につきましては、その責任を負いかねます。

内容は公表された厚生政策情報に基づいていますが、具体的な対策の立案及び実行はご自身の責任において行ってください。これらの情報によって生じたいかなる損害につきましても、責任を負うものではありません。

関連コンテンツ

-

【セミナー】電子カルテ導入の壁を突破する!課題発見と解決のためのセルフチェックセミナー

【セミナー】電子カルテ導入の壁を突破する!課題発見と解決のためのセルフチェックセミナー

「電子カルテを導入したい気持ちはあるけれど、院内で検討が止まってしまっている…」そんな病院様に向け、「どこで」「なぜ」止まっているのかを把握し、それをどう乗り越えるかまでを一緒に考える“参加型セミナー”です。電子カルテの導入を具体的に前に進めるヒントをお持ち帰りください。 -

【お役立ち資料】医療DX令和ビジョン2030 電子カルテ導入検討ガイドブック-いつから検討すれば良いの?編

【お役立ち資料】医療DX令和ビジョン2030 電子カルテ導入検討ガイドブック-いつから検討すれば良いの?編

医療DX令和ビジョン2030や補助金に関する情報を整理し、電子カルテ導入の適切な検討時期について客観的な視点でお伝えします。 -

【製品紹介】診療所向けクラウド型電子カルテ「HOPE LifeMark-TX Simple type」

【製品紹介】診療所向けクラウド型電子カルテ「HOPE LifeMark-TX Simple type」

医療DX令和ビジョン2030へ完全対応!誰でも簡単に使えるので、開業する先生にもおすすめです。 -

【お役立ち資料】経営向上に向けた「HOPE LifeMark - 病院経営ダッシュボード」のご紹介~経営状況のタイムリーな見える化で病院経営を支援~

【お役立ち資料】経営向上に向けた「HOPE LifeMark - 病院経営ダッシュボード」のご紹介~経営状況のタイムリーな見える化で病院経営を支援~

富士通の「経営ダッシュボード」ツールは、経営状況をリアルタイムで可視化し、現状把握や早期の課題発見を強力にサポートいたします。

富士通のヘルスケアソリューション

富士通の先端ICTで構成されたヘルスケアソリューションにより、子供からお年寄りまでのすべての方が安心・安全で健やかに暮らせるための健康長寿社会づくりを実現します。

ご不明な点やご要望などございましたら、

お気軽に下記お問い合わせフォームよりお問い合わせください。

ヘルスケアソリューションに関するお問い合わせ

当社はセキュリティ保護の観点からSSL技術を使用しております。