オンプレミス型からクラウド型電子カルテへの移行

~なぜ今、クラウド化なのか?~

掲載日:2025年10月16日

国の医療DX推進が加速している。国は医療DXに「電子カルテの導入促進」や「医療情報システムの効率化・標準化」を重要な柱に据えている。とくに近年では、従来の施設内完結型(オンプレミス)システムから、外部クラウドサービスを活用した新たな運用形態への移行が現実味を帯びてきた。

本稿では、こうしたクラウド型電子カルテの導入をめぐる現状や課題、さらに導入を後押しする補助制度について、医療機関が実務的に検討すべき観点から整理する。

1.オンプレミスからクラウドへ

(1)オンプレミス型からクラウド型システムへ

これまで病院では電子カルテ、レセコン、部門システムなどの医療情報システムは主にオンプレミス型システムを採用してきた。オンプレミスのプレミスとは敷地や施設を意味する。このためオンプレミスとは敷地内や施設内と言う意味だ。

オンプレミスの課題はこれらの医療情報システムの設備や人員を自前で院内に準備する必要があることだ。また、診療報酬改定時のシステム改定作業や、今後の生成AI等の最新技術やサービスを取り入れるなどの機能拡張の際、サーバーや端末ごとに対応が必要になるので、時間と費用がかかる。

こうしたオンプレミスの制約を取り除く決定版が、外部にこれら電子カルテやレセコン、部門システムを一体的に移管する「クラウド型」の導入だ。クラウド型であれば、院内にそれまでの医療情報システムと設備を抱え込むことがなくなり経費の節減につながる。さらに診療報酬改定時のカスタマイズ作業や生成AIなどの機能拡張も低費用で行えるだろう。一方、クラウド化にも課題はある。クラウド化にあたっては初期費用がかかる。しかもその後はクラウドサービス利用料が発生する。

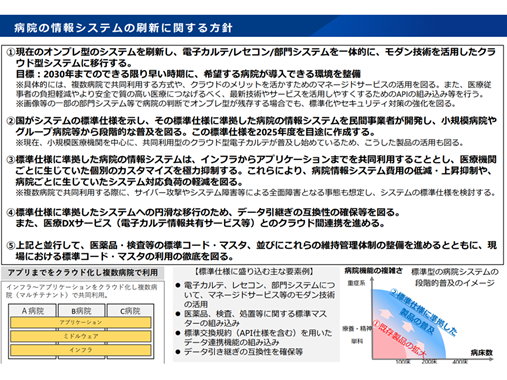

国は「医療DX令和ビジョン2030」の政策方針のもと、現在のオンプレミス型のシステムを刷新し、電子カルテ、レセコン、部門システムを一体的にクラウド型システムに移行することを計画している。目標は2030年のできる限り早い時期に、クラウド型を希望する病院が導入できる環境を整備するとしている。

(2)クラウド型システムへの移行プロセス

具体的には、複数病院で同じクラウド型システムを共同利用する方式や、クラウドのメリットを活かすためのマネージドサービスの活用を図る。マネージドサービスの例としては、システムの保守やアップデートをクラウド上で専門の業者が行うことで、医療機関は本業の経営に集中できる。またデータバックアップや不正アクセス防止などを含む高度なセキュリティ対策もクラウド上で行う。そして必要に応じて利用範囲を拡大できる柔軟なスケーリング機能もクラウド上で行う。このようにクラウド化を行うことにより、初期費用を抑えつつ、月額料金で最新のシステムを維持することができる。

クラウド型システムへの移行は、まず国が標準仕様を示し、その標準仕様に準拠した病院情報のシステムを民間事業者が開発し、小規模病院やグループ病院等から段階的な普及を図る。国はこの標準仕様について、2025年度を目途に完成させるとしている。

標準仕様に準拠した病院情報システムはインフラからアプリケーションまでを共同利用することとし、医療機関ごとに生じていた個別のカスタマイズ費用を極力抑制する。これにより病院情報システム費用の低減・価格抑制を行い、病院ごとに生じていたシステム対応負荷の軽減を図る。この標準仕様に準拠したシステムへの円滑な移行のため、データ移転の互換性の確保を計る。また国の電子カルテ情報共有サービス等とのクラウド間連携を進める。上記と並行して、医薬品・検査等の標準コード・マスタ、並びにこれらの維持管理体制の整備を進めると共に、現場における標準コード・マスタの利用の徹底を図る(図1)。

(3)クラウド化の課題

2024年12月の厚労省の「健康・医療・介護情報利活用検討会医療等情報利活用ワーキンググループ」では上記のクラウド型電子カルテについて大規模施設における実施可能性、ランニングコストなど価格面、システム障害、セキュリティへの対応等について以下のような意見もあった。

大規模施設における実施可能性については、「大規模な医療機関では部門システムや医療機器との接続が複雑であるため、まずは比較的病床規模が小さく、機能も少ない病院から進めるとよいのではないか?」。

またランニングコストなど価格面では「クラウド型は必ずしもコストが下がるわけではなく、かえって高くなるケースもあるため、慎重な検討が必要である」。

セキュリティ面では「セキュリティパッチ等のサポート対応をクラウド事業者に任せることで、医療現場におけるセキュリティ対応への負荷軽減を期待できる。しかし一方、セキュリティ障害については、全面的なシステム障害発生リスクへの対策等、クラウドならではの検討が必要」と言う意見もでた。

また「ベンダー変更が難しい点への対応や、価格の透明性の確保が必要」、「開発されたシステムが国の標準仕様に準拠しているかどうかの点検も必要」など。

こうした課題から、クリニックや小中規模病院からクラウド型電子カルテへの移行が進むだろう。とくにこれからは地域医療構想等で中小病院の地域再編が進む。こうした病院の再編統合や地域医療連携推進法人においてまずクラウド型電子カルテの導入を進めてはどうだろう。大規模病院への導入はこうした医療機関における使用実績を経た後になるだろう。

2.電子カルテ導入を支援する補助金

(1)医療情報化支援基金

電子カルテ導入を支援する補助金としては「医療情報化支援基金」が準備されている。医療情報化支援基金とは、2019年10月に創設された補助金制度の一つであり、医療分野のICT化を支援することが目的だ。この支援基金の対象は以下の3つである。①電子カルテの標準化に向けた医療機関の電子カルテシステム等導入の支援、②オンライン資格確認の導入に向けた医療機関・薬局のシステム整備の支援、③電子処方せん管理サービスの導入に向けたシステム整備の支援。

- ①電子カルテの標準化に向けた医療機関の電子カルテシステム等導入支援では、標準的な電子カルテ導入を支援するための補助金だ。目的は国の指定する標準規格を用いて相互に連携ができる電子カルテを医療機関が導入することだ。

国が指定する標準規格には、前述したように以下の下記4項目を備えることが必要だ。「情報コード」、「情報フォーマット」、「データ格納方法」、「情報交換方式」。 このポイントとしては、下記2つが挙げられる。

- ➀医療機関間・システム間でのデータ交換に当たり、アプリケーション連携が非常にしやすいHL7 FHIRの規格を用いてAPIで接続する仕組みを実装するものであること。

- ➁標準的なコードとして、厚生労働省標準規格のうち、検査・処方・病名等の必要な標準規格を実装するものであること。

また、電子カルテからの抽出情報の標準化では、標準化する範囲についても下記の4文書、6情報の内容となっている。4文書とは「診療情報提供書」、「退院時サマリー(キー画像含む)」、「電子処方箋」、「検診結果報告書」。6情報とは感染症、災害、救急等の対応に万全を期すため、「傷病名」、「アレルギー情報」、「感染症情報」、「薬剤併用禁忌情報」、救急時に有用な「検体検査結果等の情報」、「生活習慣病関連の情報」。

(2)その他の補助金制度

また中小企業向けのIT導入補助金もある。中小企業・小規模事業者等の業務効率化やDX等に向けた ITツール(ソフトウェア、サービス等)の導入を支援する補助金だ。電子カルテをはじめ、相談対応等のサポート費用やクラウドサービス利用料等も補助対象に含まれている。

また各自治体独自の支援制度があり、対象や金額は地域により異なる。具体的には導入費用の半額補助や、研修費用の支援などがある。こうした補助金を総動員して電子カルテの導入の検討を行ってはどうか?

筆者プロフィール

武藤正樹

1949年神奈川県生まれ。新潟大学医学部・大学院修了後、国立横浜病院外科医を経て、国立医療・病院管理研究所医療政策研究部長、国立長野病院副院長などを歴任。

2006年から国際医療福祉大学三田病院副院長・医療経営福祉専攻教授、現在は社会福祉法人日本伝道協会衣笠グループ理事。

厚労省・内閣府の各種検討会座長や専門委員として医療政策に幅広く参画。

免責事項

本稿の内容は執筆時点の情報に基づいて作成されています。情報の正確性・完全性については細心の注意を払っておりますが、その内容を保証するものではありません。情報の活用や運用に際しては、ご自身の判断と責任において行なってください。なお、無断での複製や転送は禁じさせていただきます。

関連コンテンツ

-

【セミナー】電子カルテ導入の壁を突破する!課題発見と解決のためのセルフチェックセミナー

【セミナー】電子カルテ導入の壁を突破する!課題発見と解決のためのセルフチェックセミナー

「電子カルテを導入したい気持ちはあるけれど、院内で検討が止まってしまっている…」そんな病院様に向け、「どこで」「なぜ」止まっているのかを把握し、それをどう乗り越えるかまでを一緒に考える“参加型セミナー”です。電子カルテの導入を具体的に前に進めるヒントをお持ち帰りください。 -

【お役立ち資料】医療DX令和ビジョン2030 電子カルテ導入検討ガイドブック-いつから検討すれば良いの?編

【お役立ち資料】医療DX令和ビジョン2030 電子カルテ導入検討ガイドブック-いつから検討すれば良いの?編

医療DX令和ビジョン2030や補助金に関する情報を整理し、電子カルテ導入の適切な検討時期について客観的な視点でお伝えします。 -

【製品紹介】診療所向けクラウド型電子カルテ「HOPE LifeMark-TX Simple type」

【製品紹介】診療所向けクラウド型電子カルテ「HOPE LifeMark-TX Simple type」

医療DX令和ビジョン2030へ完全対応!誰でも簡単に使えるので、開業する先生にもおすすめです。 -

【お役立ち資料】経営向上に向けた「HOPE LifeMark - 病院経営ダッシュボード」のご紹介~経営状況のタイムリーな見える化で病院経営を支援~

【お役立ち資料】経営向上に向けた「HOPE LifeMark - 病院経営ダッシュボード」のご紹介~経営状況のタイムリーな見える化で病院経営を支援~

富士通の「経営ダッシュボード」ツールは、経営状況をリアルタイムで可視化し、現状把握や早期の課題発見を強力にサポートいたします。

富士通のヘルスケアソリューション

富士通の先端ICTで構成されたヘルスケアソリューションにより、子供からお年寄りまでのすべての方が安心・安全で健やかに暮らせるための健康長寿社会づくりを実現します。

ご不明な点やご要望などございましたら、

お気軽に下記お問い合わせフォームよりお問い合わせください。

ヘルスケアソリューションに関するお問い合わせ

当社はセキュリティ保護の観点からSSL技術を使用しております。