病院経営で大切なことは?

黒字化への基本的アプローチを徹底解説

【1.環境分析編】

掲載日:2024年9月30日

高齢化社会の進展と生産年齢人口の急減に伴い、地域ごとの医療ニーズが変化しています。また、これらの人口動態の変化に対応するための医療政策の転換も加わり、病院経営の環境は一層厳しくなっています。本コラムでは、黒字化が難しくなっている病院経営について、経営理論の基本を再確認しながら、【1.環境分析編】【2.戦略策定編】【3.収支改善編】に分けて、病院経営の見直しに重要なポイントを解説します。(表1)

表1. 本コラム(全3回シリーズ)の全体像

| 1.環境分析編 | 2.戦略策定編 | 3.収支改善編 | |

|---|---|---|---|

| 概要 | 市場機会やリスクを踏まえた意思決定を行うために病院が行う外部環境・内部環境分析について解説します。 | 「自院のやりたい医療」から「行政・地域・患者に求められる医療」へと転換するための経営戦略を策定する際の基本的な考え方を解説します。 | 収支を改善するための病院収支構造の理解と、その改善に向けた考え方について解説します。 |

| 主なフレイムワーク | ・外部・内部環境分析 ・エリア分析 |

・3つの基本戦略 ・MVV ・組織改革と7S |

・病院の収支構造 ・患者数増加へのアプローチ ・単価向上へのアプローチ |

1. 医療機関の経営戦略の立案に必要な視点とは?

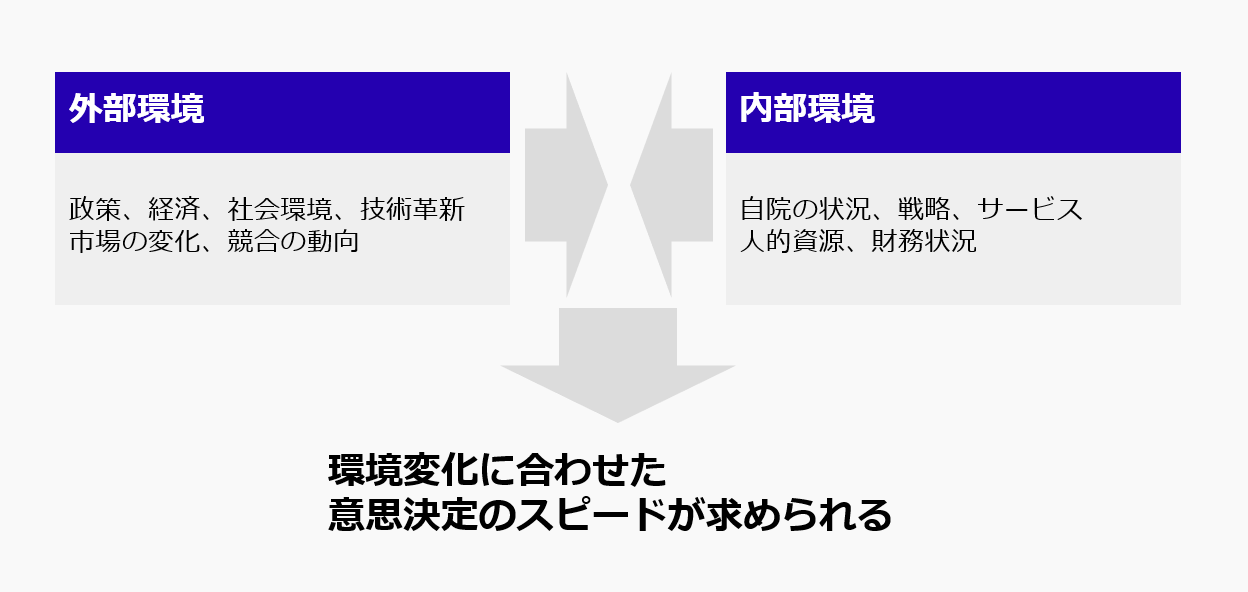

病院経営は自院から見た外部環境・内部環境を分析し、市場機会やリスクを踏まえた意思決定を行うことが求められます(図1)。本稿ではまず、病院が行う外部環境・内部環境分析について解説します。

図1. 医療機関の経営戦略の立案に必要な視点

2. 外部・内部環境分析においてよく使われるフレームワーク

2-1. PEST分析

病院経営の分析は外部環境から始まります。代表的な外部環境分析にPEST分析があります。(表2)例えば、医療政策の見直しや経済状況の変動、社会的な価値観の変化、技術の進歩などが挙げられます。これらの要因を継続的にモニタリングすることで、病院が直面するリスクや機会を特定し、適切な対応策を講じることができます。また、特に注目すべきは技術的な進歩です。例えば、医療DXへの対応や生成AIの導入により、診療や業務の効率化を図ることができます。

表2. 医療機関視点でのPEST分析の例

| 政治 Politics |

|

|---|---|

| 経済 Economy |

|

| 社会 Society |

|

| 技術 Technology |

|

2-2. 3C分析

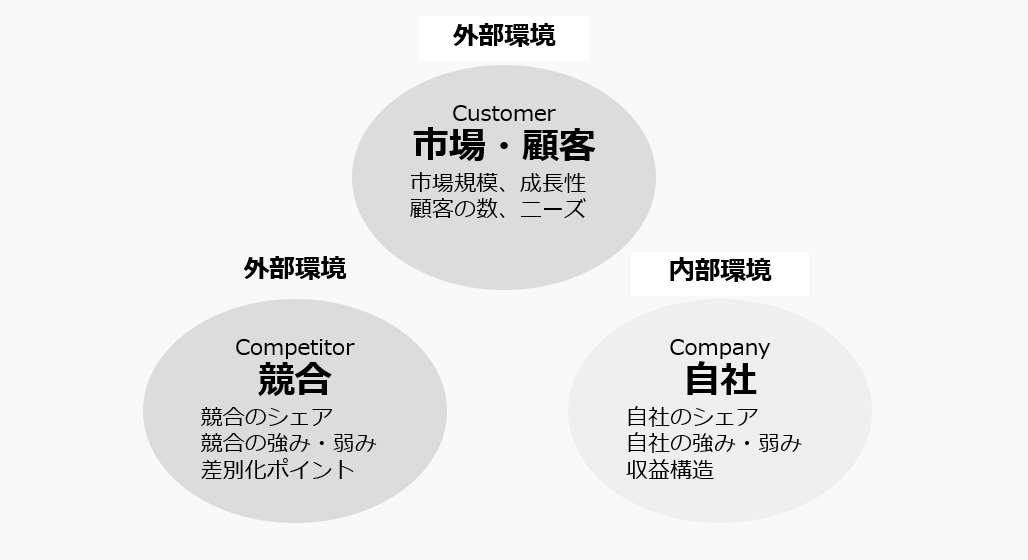

病院経営において、3C分析(Customer、Competitor、Company)も有効なフレームワークです(図2)。これにより、市場や患者のニーズ、競合他院の状況、自院の強みを総合的に分析し、経営戦略を立案することができます。

Customer(市場・顧客)

日本政府が考える医療政策の方針や医療計画、行政の方針、人口動態の変化などの外部の変化を分析する必要があります。また、地域住民や患者のニーズについて、定性的・定量的に把握することが求められます。後期高齢者の中でも特に85歳以上の人口変動は誤嚥性肺炎など高齢者に多い疾患の需要にも直結するほか、慢性疾患の管理やリハビリテーションの需要にも影響します。

Competitor(競合)

競合他院の状況を把握し、それに応じた戦略を立案することも必要です。例えば、近隣の病院が特定の診療科に強みを持っている場合、自院では異なる診療科を強化することで、差別化を図ることができます。また、競合他院のサービスや施策を参考にし、より良いサービスを提供するためのヒントを得ることができます。

Company(自社)

自院の強みや弱みを正確に把握することも重要です。スタッフの専門性や接遇の質、設備の充実度など、自院の強みを活かすことで、競合他院との差別化を図ることができます。また、弱みを克服するための取り組みを継続的に行うことが求められます。

図2. 3C分析

自院の利益率や人件費率などの収益性、財務状況からみた安全性、平均在院日数や1床当たり1日平均外来患者数などの機能性は病院経営の管理指標として用いられます。これらの指標のベンチマークとして、病院種別・病床規模別に財務状況や機能性(生産性や紹介率など)などをまとめた「病院経営管理指標」が公開されています。

3. エリア分析

エリア分析では、人口動態、競合他院の状況、地域の医療ニーズなどを調査します。例えば、高齢化が進む地域では、慢性疾患や介護医療の需要が高まることが予想されます。競合他院の強みや弱みを把握することで、自院の差別化戦略を立案することができます。また、地域住民の医療ニーズを的確に把握することで、提供する医療サービスの質を向上させることが可能です。今後、自院が目指したい姿として急性期の医療提供を行ってきた医療機関においても、在宅患者の入院対応など、今後の需要に合わせた自院の供給のあるべき姿を考え直す時期に来ているのかもしれません。

補足:分析の落とし穴 適切なエリア分析とは?

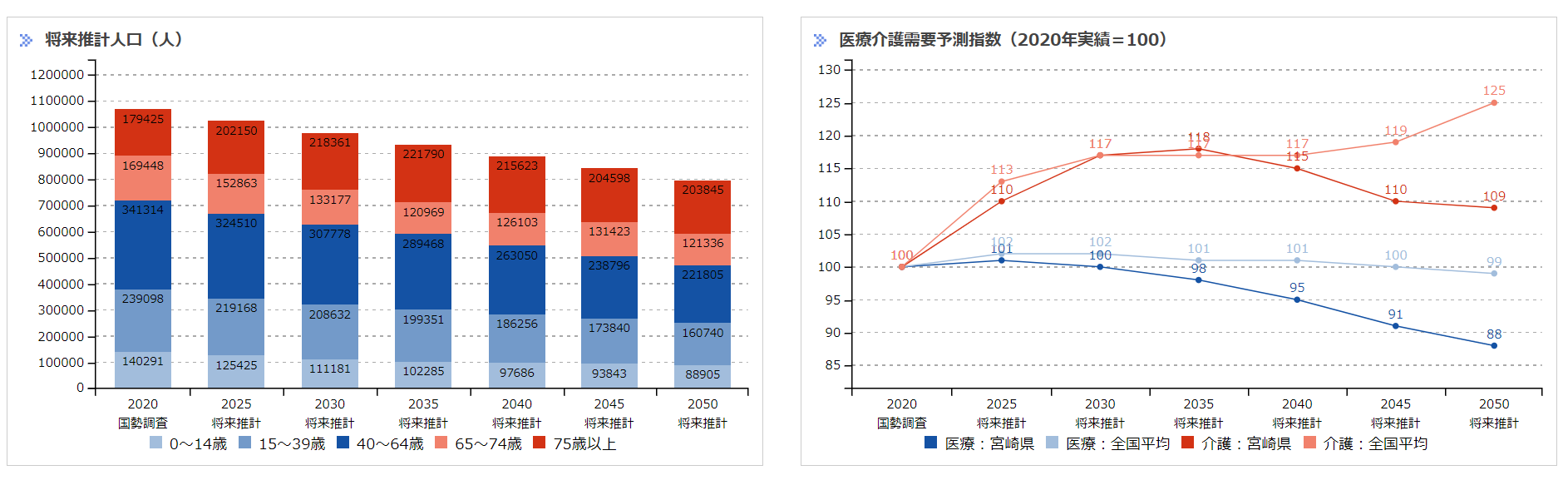

これまでは、日本全体で高齢化が進むため、医療需要は増加すると考えられてきました。しかし、今後は大都市圏、地方の中核都市、それ以外の地域のそれぞれで人口動態の変化が大きく異なるため、医療・介護の需要は地域ごとに細かく分析をする必要があります。

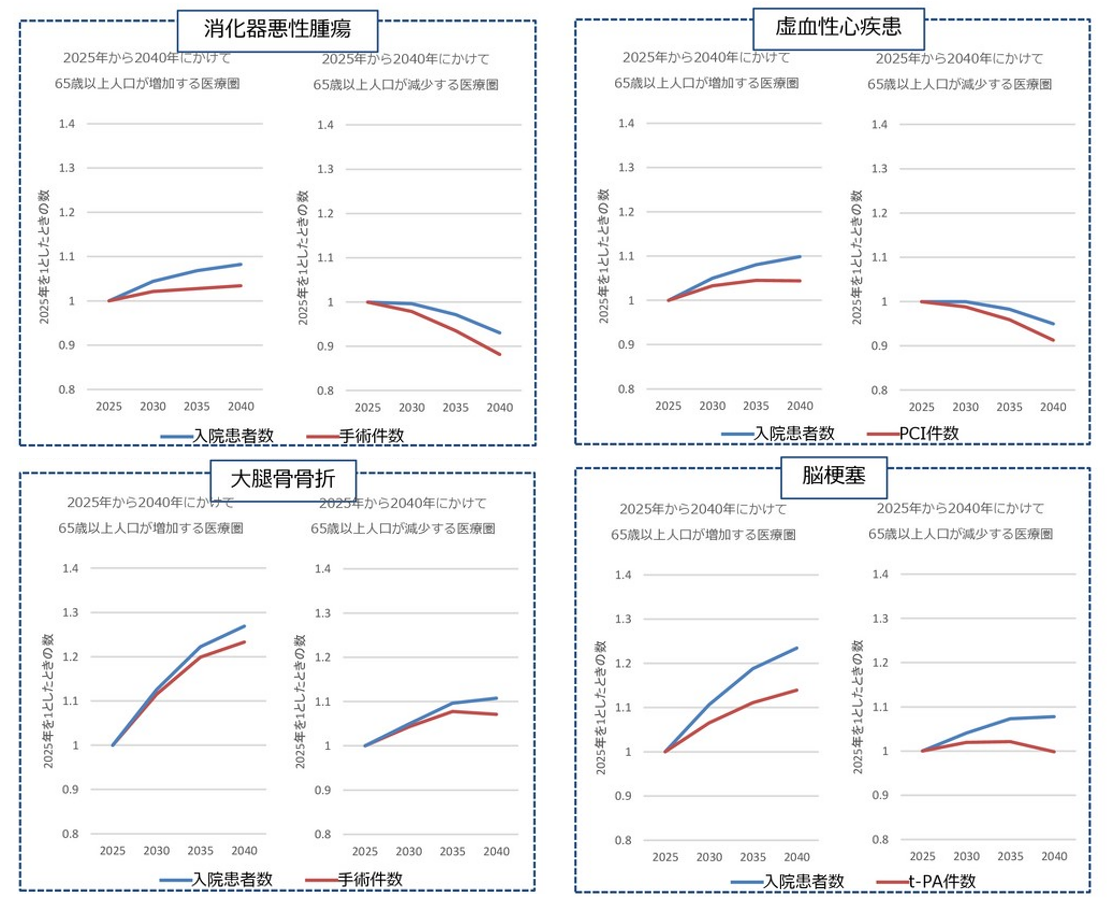

人口動態の変化は疾病の種類や患者数と紐づくため、全体感だけでなく、手術の需要、在宅患者の増減の見通しなど、病院が所在するエリアの特性を理解することも重要となります。例えば、2025年から2040年にかけて65歳人口が減少する医療圏では、消化器悪性腫瘍の患者数は減少する一方で、大腿骨骨折の患者数は増加し続けるなど、より詳細な医療需要予測を行うことが求められます(図3)。

図3. 2025年から2040年にかけた急性期の医療ニーズの変化

参考:地域医療情報システム JMAP

日本医師会が提供しているJMAP(Japan Medical Analysis Platform)は、地域の医療需要を予測するツールで、将来の人口構造を基に予測を行っています。例えば、若年人口が減少し高齢化が進む地域では、急性期の医療ニーズが減少し、慢性疾患や介護のニーズが増加します。JMAPは、このような変化をシナリオごとに分析し、具体的な医療需要を予測します。また、地域ごとの年齢層別人口予測を行い、それに基づいて医療サービスのニーズを見積もります。都市部と地方部の人口動向の違いも考慮し、地域特性を反映させた医療需要予測を行います。人口減少と高齢化が進む地方では、急性期病院の機能転換が求められる場合もあります。JMAPは、人口動態や年齢構成の変化を詳細に分析し、地方自治体や医療機関が適切な医療政策を立案するための貴重な情報源となります。

図4. 地域医療情報システムの地域別統計

3-1. 患分類別にみた需要予測

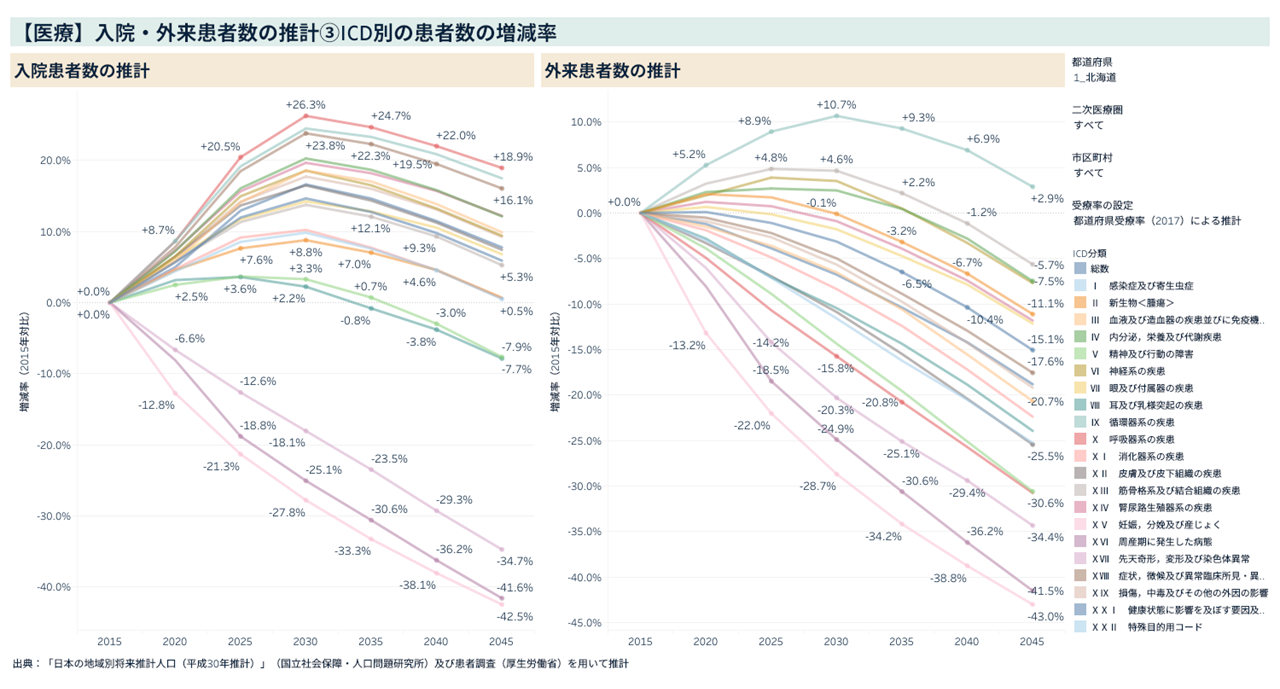

そのエリアにおける人口動態別の変化の予測だけではなく疾患分で別の予測を行うことでさらに詳細な分析と今後の戦略立案を行うことができます。これは公開されているデータではありませんが、例えば弊社の病院経営管理システムを用いることで、ICD分類別にみた入院・患者数の予測を確認することもできます。

図5. ICD分類別にみた入院・患者数の予測の一例

3-2. 競合分析における病床機能報告制度の活用

競合分析に病床機能報告制度を活用することができます。病床機能報告制度とは、各病院が保有する病床の機能と運用状況を定期的に報告する制度です。この制度により、病床の稼働率や診療科の強みなどのデータを収集し、競合病院の実態を詳細に把握することができます。これらのデータを活用することで、診療科目の強化や新サービスの導入など、戦略的な施策を講じるための貴重な情報源にすることができます。また、ベンチマークを行い、自院のパフォーマンスを競合病院と比較し、改善点や強化点を明確にすることができます。地域医療のニーズを分析し、医療サービスの方向性を見定めることも重要です。

病院経営における重要な経営指標である「平均在院日数」「病床稼働率」「病床利用率」などはこの病床機能報告の公表データから計算することができるため、競合病院のウェブサイトでこれらの指標が公表されていない場合であっても競合の状況を知る手掛かりとなります。このほか、「新規入棟患者数」や「入棟前の場所」などからその年の患者の入院経路を知ることもできます。

3-3. 自院のポジショニングの明確化と組織変革の重要性

病院も分析を行うことで、自院の現在のポジショニングを把握して、今後の方向性を明確にする必要があります。その一方で、戦略の転換(例えば、急性期から回復期に転換)する場合、なぜそのような転換が必要となるのか、改めて理念に落とし込んだ上で職員に説明を行い、病院全体で新しい共通の価値観に落とし込んでいく必要があります。

4. 最後に

病院経営は多くの要素を考慮し、戦略的に進める必要があります。外部環境の変化やエリア特性に応じた柔軟な対応、適切な機能転換や診療報酬改定への対応が重要です。これらの要素を総合的に取り入れることで、持続可能な病院経営を実現し、地域医療への貢献に寄与することができます。

筆者プロフィール

株式会社日本経営 厚生政策情報センター 主幹 森實雅司

臨床工学技士として高度急性期病院で計21年間臨床業務に従事。経営学修士(MBA)取得後、2023年4月に日本経営へ入社し、医療政策情報の発信を担当、病院経営に関する講演や企業研修、医療関連企業のマーケティング支援も行う。

免責事項

本資料の内容に関する一切の著作権及び利用権は日本経営に帰属するものです。また、電子的または機械的な方法を問わず、いかなる目的であれ無断での複製や転送を禁じます。使用するデータ及び表現等の欠落、誤謬につきましては、その責任を負いかねます。

内容は公表された厚生政策情報に基づいていますが、具体的な対策の立案及び実行はご自身の責任において行ってください。これらの情報によって生じたいかなる損害につきましても、責任を負うものではありません。

関連コンテンツ

-

【セミナー】電子カルテ導入の壁を突破する!課題発見と解決のためのセルフチェックセミナー

【セミナー】電子カルテ導入の壁を突破する!課題発見と解決のためのセルフチェックセミナー

「電子カルテを導入したい気持ちはあるけれど、院内で検討が止まってしまっている…」そんな病院様に向け、「どこで」「なぜ」止まっているのかを把握し、それをどう乗り越えるかまでを一緒に考える“参加型セミナー”です。電子カルテの導入を具体的に前に進めるヒントをお持ち帰りください。 -

【お役立ち資料】医療DX令和ビジョン2030 電子カルテ導入検討ガイドブック-いつから検討すれば良いの?編

【お役立ち資料】医療DX令和ビジョン2030 電子カルテ導入検討ガイドブック-いつから検討すれば良いの?編

医療DX令和ビジョン2030や補助金に関する情報を整理し、電子カルテ導入の適切な検討時期について客観的な視点でお伝えします。 -

【製品紹介】診療所向けクラウド型電子カルテ「HOPE LifeMark-TX Simple type」

【製品紹介】診療所向けクラウド型電子カルテ「HOPE LifeMark-TX Simple type」

医療DX令和ビジョン2030へ完全対応!誰でも簡単に使えるので、開業する先生にもおすすめです。 -

【お役立ち資料】経営向上に向けた「HOPE LifeMark - 病院経営ダッシュボード」のご紹介~経営状況のタイムリーな見える化で病院経営を支援~

【お役立ち資料】経営向上に向けた「HOPE LifeMark - 病院経営ダッシュボード」のご紹介~経営状況のタイムリーな見える化で病院経営を支援~

富士通の「経営ダッシュボード」ツールは、経営状況をリアルタイムで可視化し、現状把握や早期の課題発見を強力にサポートいたします。

富士通のヘルスケアソリューション

富士通の先端ICTで構成されたヘルスケアソリューションにより、子供からお年寄りまでのすべての方が安心・安全で健やかに暮らせるための健康長寿社会づくりを実現します。

ご不明な点やご要望などございましたら、

お気軽に下記お問い合わせフォームよりお問い合わせください。

ヘルスケアソリューションに関するお問い合わせ

当社はセキュリティ保護の観点からSSL技術を使用しております。