標準型電子カルテはどんなシステム?いつリリースされる?

掲載日:2024年5月30日

1. 標準化とは何か?

まず、電子カルテにおける「標準」とは何か、というところからお話をいたします。

「標準」と聞いて思い浮かぶのは「スタンダード」というイメージかもしれませんが、ここでいう「標準」は、「医療情報の標準形式(フレームワーク)」を指します。現在、世界的な標準規格として「HL7 FHIR(読み方:エイチエルセブン ファイアー)」という形式のフレームワークがありますが、日本における電子カルテなどの医療情報は、ベンダー(メーカー)ごとに形式が統一されていないのが現状です。そこで政府は、世界的な標準の「HL7 FHIR」形式に統一するように、日本のベンダーに働きかけています。なぜ今「HL7 FHIR」形式にすべきかというと、全国医療情報プラットフォームの存在があるからです。全国医療情報プラットフォームとは、厚労省の資料では、「レセプト・特定健診等情報に加え、予防接種、電子処方箋情報、自治体検診情報、電子カルテ等の医療(介護を含む)全般にわたる情報について共有・交換できる全国的なプラットフォーム」と定義されています。つまり、患者等の情報を国が一元管理するためのデータ基盤が全国医療情報プラットフォームなのです。2024年時点では、オンライン資格確認や電子処方箋がこの基盤の一部として稼働していますが、ここに、電子カルテ情報共有サービスとして、患者の診療に関する3文書(健康診断結果報告書、診療情報提供書、退院時サマリー)6情報(傷病名、感染症、薬剤禁忌、アレルギー、検査、処方)も加わり、全国の医療機関で、患者情報がより適切に共有されることになります。情報を全国の医療機関が共有するためには、情報の持ち方、いわゆる上述のフレームワークを統一させる必要があるため、すべからく「HL7 FHIR」形式に準拠した電子カルテが医療機関に必要になるのです。

つまり、全国医療情報プラットフォームに接続し、「HL7 FHIR」形式に準拠した電子カルテが、「標準化された電子カルテ」になり、その中でも、各ベンダーが開発している「標準化準拠の電子カルテ」と、政府が推進している「標準型電子カルテ」の2種類系が存在する形になります。以下に「標準型電子カルテ」について述べていきます。

2. 標準型電子カルテの構想はどこまで進んでいるの?

「標準型電子カルテ」を知るうえで、まずは、医療DXにおける政府の方針を理解しておく必要があります。

現在、標準化に向けて推進している取り組みが、政府が打ち出している「医療DX令和ビジョン2030」です。この医療DX令和ビジョン2030の中に、前述の全国医療情報プラットフォームの推進が入っているのですが、この医療DX推進に伴い、情報連携のためのインフラの整備も必要になるため、遅くとも2030年までに全ての医療機関が電子カルテを備えている状態を作ると宣言しています。しかし、現在の電子カルテの普及率は病院で6割弱、診療所で5割弱(厚生労働省の医療施設調査による令和2年の普及状況より)となっており、政府は民間のカルテベンダーの努力だけでは、100%の普及は難しいのではないかと考えています。そこで、標準型電子カルテを開発して、配布しようと計画をしています。配布といっても様々なコストが発生するため、無料ということにはならないと予想しますが、コスト面で導入を控えている医療機関のことを考えると比較的安価で利用可能なシステムになることが予想されます。2024年現在、標準型電子カルテはα版として、デジタル庁主導のもと、開発が始まっています。

3. 標準型電子カルテα版について

政府は、デジタル庁の主導のもと、100%の電子カルテ普及のため、現在「標準型電子カルテα版」の開発を進めています。標準型電子カルテα版は、テスト版のような位置づけですが、クラウドベースで開発され、前述の全国医療情報プラットフォームと連携することが可能なシステムの予定です。

3-1.α版の対象となる医療機関は?

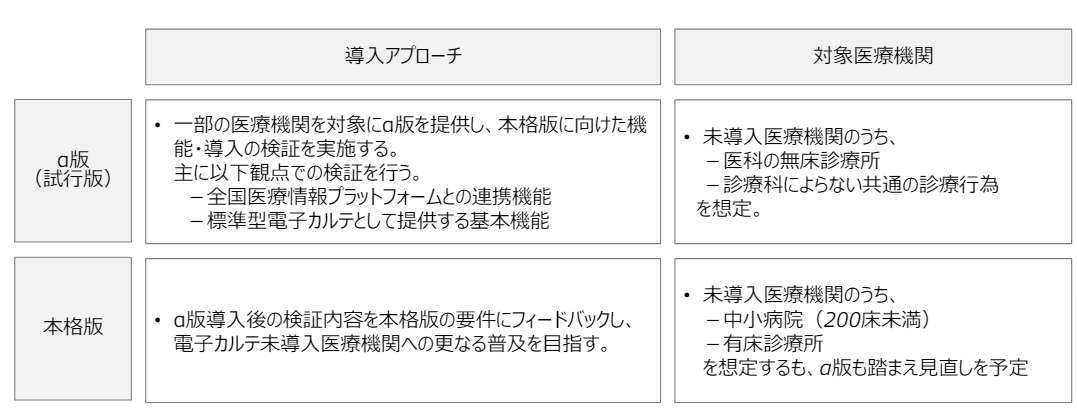

α版の想定ユーザーは無床診療所となっており、選ばれた医療機関を対象に、2025年初めから、テスト的な運用が予定されています。その後、改修などを経て本格版に移行することになっています。本格版は無床診療所だけでなく、有床診療所や200床未満の病院も対象となる予定です。

図1.標準型電子カルテの導入アプローチ

3-2.α版の機能は?レセコンは別途準備が必要か

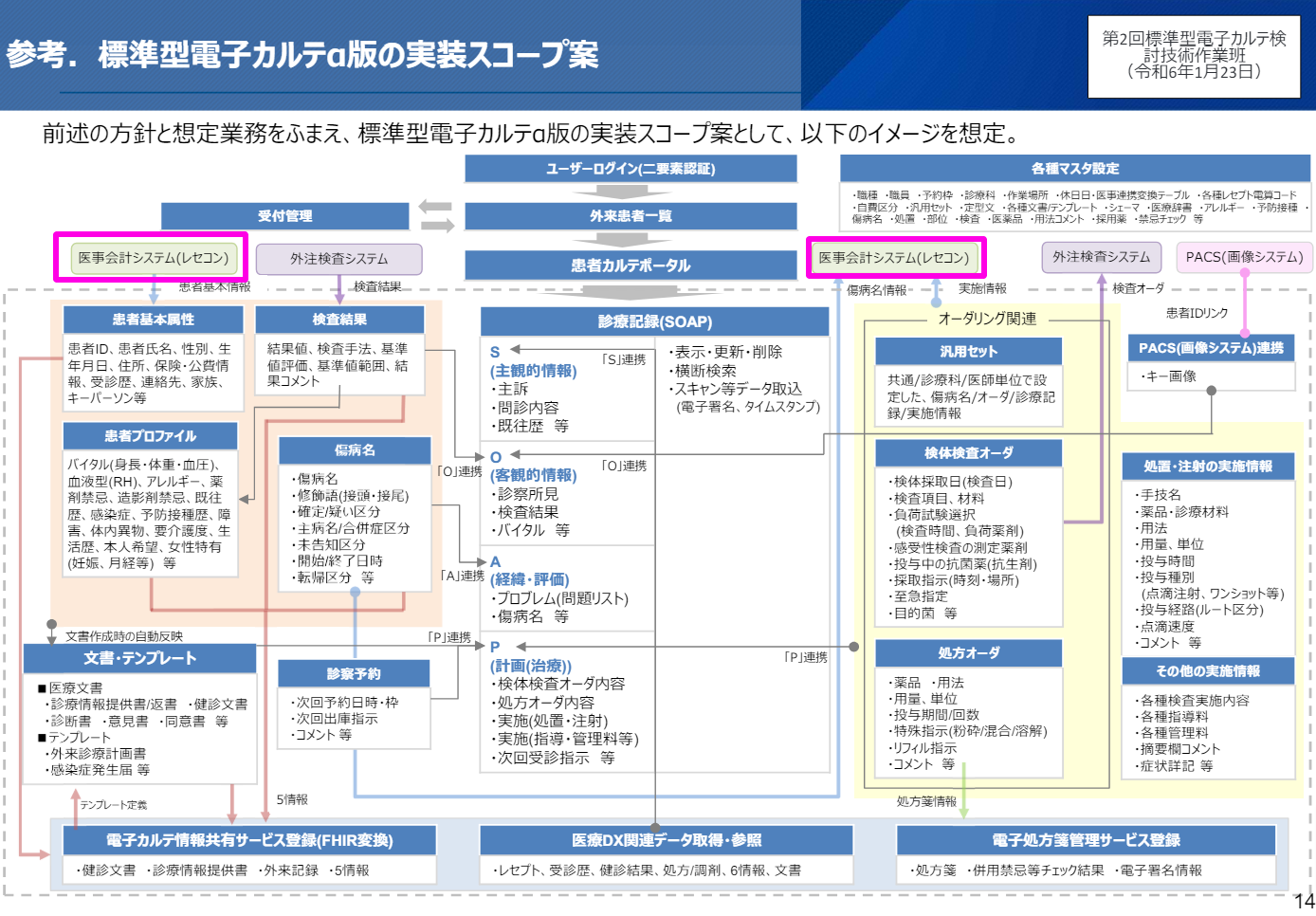

図2. 標準型電子カルテα版の実装スコープ案

「標準型電子カルテα版の実装スコープ案」の図を見ると、以下のシステムが標準型電子カルテ内に搭載されていることがわかります。

外来受付、診療記録、各種オーダー(検体検査・処方)、電子カルテ情報共有サービス連携等(※入院機能等はα版ではスコープ外)

この仕様を見ると、外来から診察や検査、会計、処方までが揃ったカルテになっており、私たちが想像する、いわゆる「電子カルテ」と同じような機能を持っていると言えます。ただし、レセコン、予約システムや経営分析などの機能は有りませんので、それらを利用したい場合は、API(システム同士を連携するための共通インターフェース)を通じて民間事業者が開発する追加機能などと連携をして利用する形になります。例えば、レセコン、予約システムや、検査機器などのモダリティとの連携などが想定されます。これにより、医療機関ごとの特定のニーズにも対応できるように設計される見込みです。

しかし、注意する必要があるのは、現段階では「レセコン」機能は別途準備する必要があるということです。

もう一度、「標準型電子カルテα版の実装スコープ案」の図を確認してみましょう。この図では、「医事会計システム(レセコン)」(ピンク枠部分)が別途記載されています。この図を見る限り、現段階ではレセコンについては別途準備する必要があります。その際、現在、レセコンのみ導入している医療機関において、標準型電子カルテを利用する場合は、APIで標準型電子カルテと連携する必要がありますので、それが可能かどうかという点もベンターに確認しておく必要がありそうです。

また、既存のベンダーの電子カルテには、経営ダッシュボードのようなマーケティング機能がついていることも多いのですが、そのような機能は予定されていません。その他、予約システムやウェブ問診などの機能はありませんので、このような機能を追加する場合は、別途準備をし、場合によっては上述のようにAPIを通じて連携させる必要があります。連携をする場合は、ベンダーによって接続費用がかかる場合もあります。標準型の電子カルテについては比較的安価なシステムになる可能性が高いですが、連携の費用を考えると意外と高くつくことも考えられますので、導入の際には、周辺のシステムを含めて、全体像をあらかじめ決めておくことをおすすめします。

3-3.α版のリリース時期は?

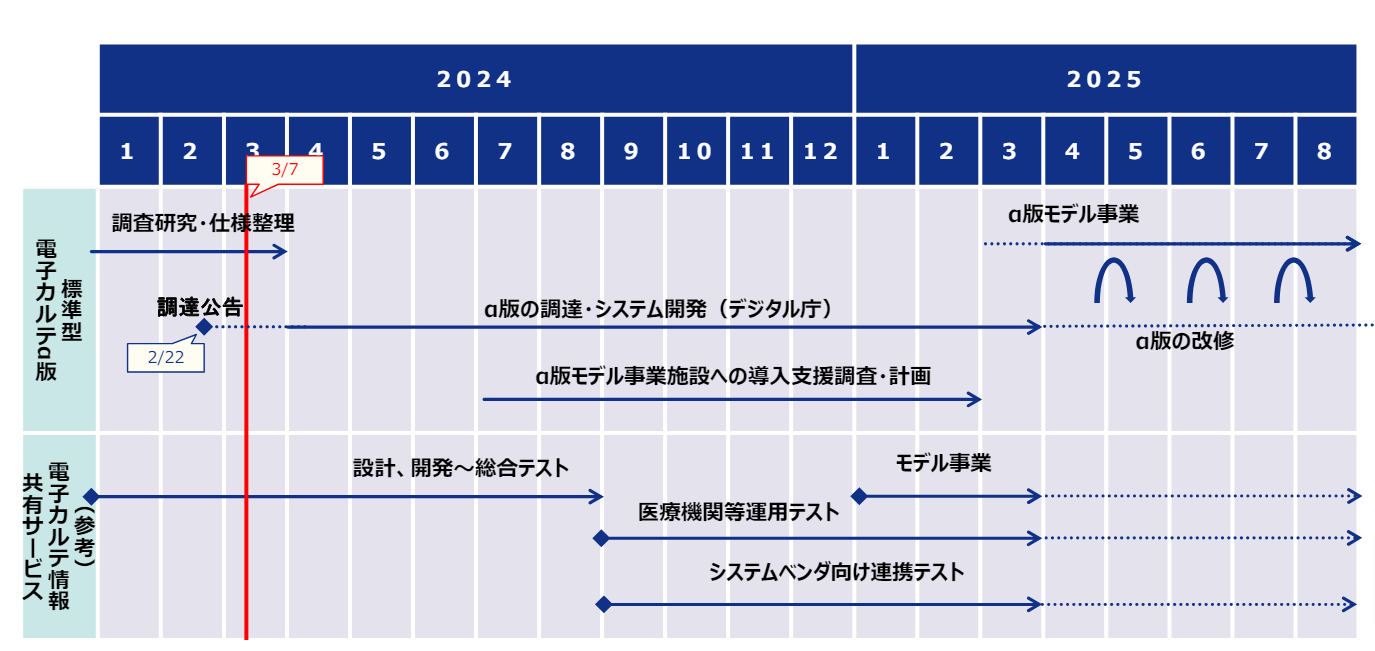

図3. 標準型電子カルテα版モデル事業のスケジュール

α版の開発は2024年4月に開発業者の選定が完了し、現在はプロダクトワーキンググループを組織化して開発を進めている段階です。図3によると、α版のモデル事業として、2025年4月頃には、無床診療所を対象に試行運用の開始が予定されています。この試行運用を通じて得られたフィードバックが、システムの改善に活かされ、さらに広範囲な医療機関への展開が計画されています。その後、本格版へと移行していく形ですが、実際の広範囲な導入は2026年以降になるものと予想されます。

4. 標準型電子カルテの導入・利用価格

標準型電子カルテの導入・利用にかかる費用についてはこれから議論が進んでいく形になり、未確定です。

2030年までに電子カルテを100%普及させるためには、これまで導入を控えてきた医療機関が利用しやすい価格であることが必須になるため、比較的安価に設定されるのではないかと予想されます。一方で、既存の電子カルテベンダーとの共存の観点から、安価に設定しすぎることが、民業圧迫につながってはならないので、既存のクラウドの電子カルテとして標準的な価格に落ち着くかもしれません。

これまでの電子化(レセプトのオンライン請求の普及やオンライン資格確認の普及など)の厚労省の取り組みを考えると、電子カルテを導入していない施設については、補助金などが出て、標準型電子カルテ、または、既存の電子カルテベンダーの製品、いずれの選択をしても導入がしやすくなるように配慮があるのではないかと思われます。

5. 電子カルテ購入は標準型リリースまで待つべき?

2030年までに電子カルテを100%普及させたいという政府の思惑もあり、医療機関同士が全国医療情報プラットフォームでつながる未来を考えると、現在電子カルテを導入していない施設については、電子カルテの導入は必須と言えます。その中で、これから開発される標準型電子カルテの導入も視野に入れることは十分に検討の余地があると考えます。しかし、標準型電子カルテについては、本格稼働が2026年以降になる可能性が高いですので、その点も考慮する必要があります。つまり、標準型電子カルテの発売を待っていると医療機関の電子カルテ導入が2026年以降になってしまうため、スケジュールを考えると非常に悩ましいところです。また、病院(200床未満)も標準型電子カルテの利用が可能ですが、α版が無床診療所のみの対応ということもあり、本格稼働できるのが診療所よりも遅くなる可能性もあります。

よって、今導入すべきか、政府の標準型電子カルテを待つべきかについては、下記の要素を鑑みて検討する必要があります。

検討事項1「DXに関係する点数の対応は待ったなし」

2024年度の診療報酬改定では、DXに関する点数などが多く盛り込まれており、さらに2025年には、電子カルテ情報共有サービスがスタートします。例えば、生活習慣病管理料の算定において、患者サマリーに療養計画書の記載事項を入力した場合、療養計画書の作成が免除されるということもあります。標準型の完成を待っていると、既に始まっているDXの恩恵を受けられないことが想定されます。働き方改革の要請などで、DX化についてはすでに待ったなしの状態です。ですので、敢えて標準型電子カルテの登場を待つ必要があるかどうかは、検討の必要があります。

検討事項2「病院は補助金が活用可能」

病院については、全国医療情報プラットフォームに対応するための費用について、補助金が最大545.7万円出ます。こちらは、2024年3月より申請が開始され、2031年9月30日までに申請が完了すれば良いとなっています。標準化をするために、政府が進めている標準型電子カルテを待たなくても、このような補助金を活用して「標準化」を進めることができます。費用の面で標準化の導入を迷われている場合は、補助金について検討することが必要でしょう。

検討事項3「導入の準備期間も考慮しているか」

これまで電子カルテを導入していない医療機関がカルテを導入するとなると、当然、準備期間も必要になります。予算の検討から、医療機関内での動線を踏まえた設計や、既存で稼働しているモダリティとどのように連携するかなど、検討事項が山のようにあります。導入が決まってからも、職員への教育やこれまでのデータの移行活動など、様々な準備が必要になります。例えば、標準型電子カルテの導入について2026年度に検討を始めたとして、2030年までにしっかり稼働できる体制を作れるかについても、検討していく必要があります。

6. まとめ

標準型電子カルテの登場は、機能や想定される価格(導入しやすい価格になると予想)などから、電子カルテ未導入の医療機関にとっても、電子カルテの乗り換えを検討している医療機関にとっても、魅力的なものです。

しかし、まだ未決定の事項も多く、また医療現場では既にDXが始まっているという点もあります。

これをきっかけに、これから決まっていく標準型電子カルテおよびベンダーカルテについて、貴院を担当されているベンダーさんと一緒にアンテナを張って情報収集される機会としていただければ幸いです。

筆者プロフィール

株式会社日本経営 河村伸哉

東北大学法学部卒業後、フリーランスの期間を経て、大手飲料メーカーや通信系システム会社等のウェブサイト作成を経験し、2005年より日本経営グループにて、医療機関のマーケティングを担当。2014年12月に、医療機関向けホームページ作成システム「Wevery!」を創業。これまで培った医院のウェブ作成のノウハウをすべての利用者が使用できるクラウド型のウェブサービスで展開中。現在2500件以上の医療機関が利用している。

日本でも数少ない医療機関のマーケティングに精通したメディカルWebプロデューサーとして、著書「クリニック広報戦略の教科書」「医院ホームページの教科書」があるほか、YouTube「Wevery!チャンネル」を主催。全国で講演活動などもおこなっている。

免責事項

本資料の内容に関する一切の著作権及び利用権は日本経営に帰属するものです。また、電子的または機械的な方法を問わず、いかなる目的であれ無断での複製や転送を禁じます。使用するデータ及び表現等の欠落、誤謬につきましては、その責任を負いかねます。

内容は公表された厚生政策情報に基づいていますが、具体的な対策の立案及び実行はご自身の責任において行ってください。これらの情報によって生じたいかなる損害につきましても、責任を負うものではありません。

関連コンテンツ

-

【セミナー】電子カルテ導入の壁を突破する!課題発見と解決のためのセルフチェックセミナー

【セミナー】電子カルテ導入の壁を突破する!課題発見と解決のためのセルフチェックセミナー

「電子カルテを導入したい気持ちはあるけれど、院内で検討が止まってしまっている…」そんな病院様に向け、「どこで」「なぜ」止まっているのかを把握し、それをどう乗り越えるかまでを一緒に考える“参加型セミナー”です。電子カルテの導入を具体的に前に進めるヒントをお持ち帰りください。 -

【お役立ち資料】医療DX令和ビジョン2030 電子カルテ導入検討ガイドブック-いつから検討すれば良いの?編

【お役立ち資料】医療DX令和ビジョン2030 電子カルテ導入検討ガイドブック-いつから検討すれば良いの?編

医療DX令和ビジョン2030や補助金に関する情報を整理し、電子カルテ導入の適切な検討時期について客観的な視点でお伝えします。 -

【製品紹介】診療所向けクラウド型電子カルテ「HOPE LifeMark-TX Simple type」

【製品紹介】診療所向けクラウド型電子カルテ「HOPE LifeMark-TX Simple type」

医療DX令和ビジョン2030へ完全対応!誰でも簡単に使えるので、開業する先生にもおすすめです。 -

【お役立ち資料】経営向上に向けた「HOPE LifeMark - 病院経営ダッシュボード」のご紹介~経営状況のタイムリーな見える化で病院経営を支援~

【お役立ち資料】経営向上に向けた「HOPE LifeMark - 病院経営ダッシュボード」のご紹介~経営状況のタイムリーな見える化で病院経営を支援~

富士通の「経営ダッシュボード」ツールは、経営状況をリアルタイムで可視化し、現状把握や早期の課題発見を強力にサポートいたします。

富士通のヘルスケアソリューション

富士通の先端ICTで構成されたヘルスケアソリューションにより、子供からお年寄りまでのすべての方が安心・安全で健やかに暮らせるための健康長寿社会づくりを実現します。

ご不明な点やご要望などございましたら、

お気軽に下記お問い合わせフォームよりお問い合わせください。

ヘルスケアソリューションに関するお問い合わせ

当社はセキュリティ保護の観点からSSL技術を使用しております。