本格稼働へ!電子カルテ情報共有サービスの概要とメリット

掲載日:2025年3月28日

1. はじめに

日本の医療分野において、少子高齢化に伴う医療需要の増加や医療費の増大、生産年齢人口の減少に伴う医療従事者の不足が今後の課題として想定されています。この対応策として、政府は医療DXの推進を掲げており、医療のデジタル化を進めることで医療現場の効率化と質の向上を目指しています。

このコラムでは、政府が推進する医療DXの中核サービスである電子カルテ情報共有サービスの概要と、期待されるメリットについて解説します。

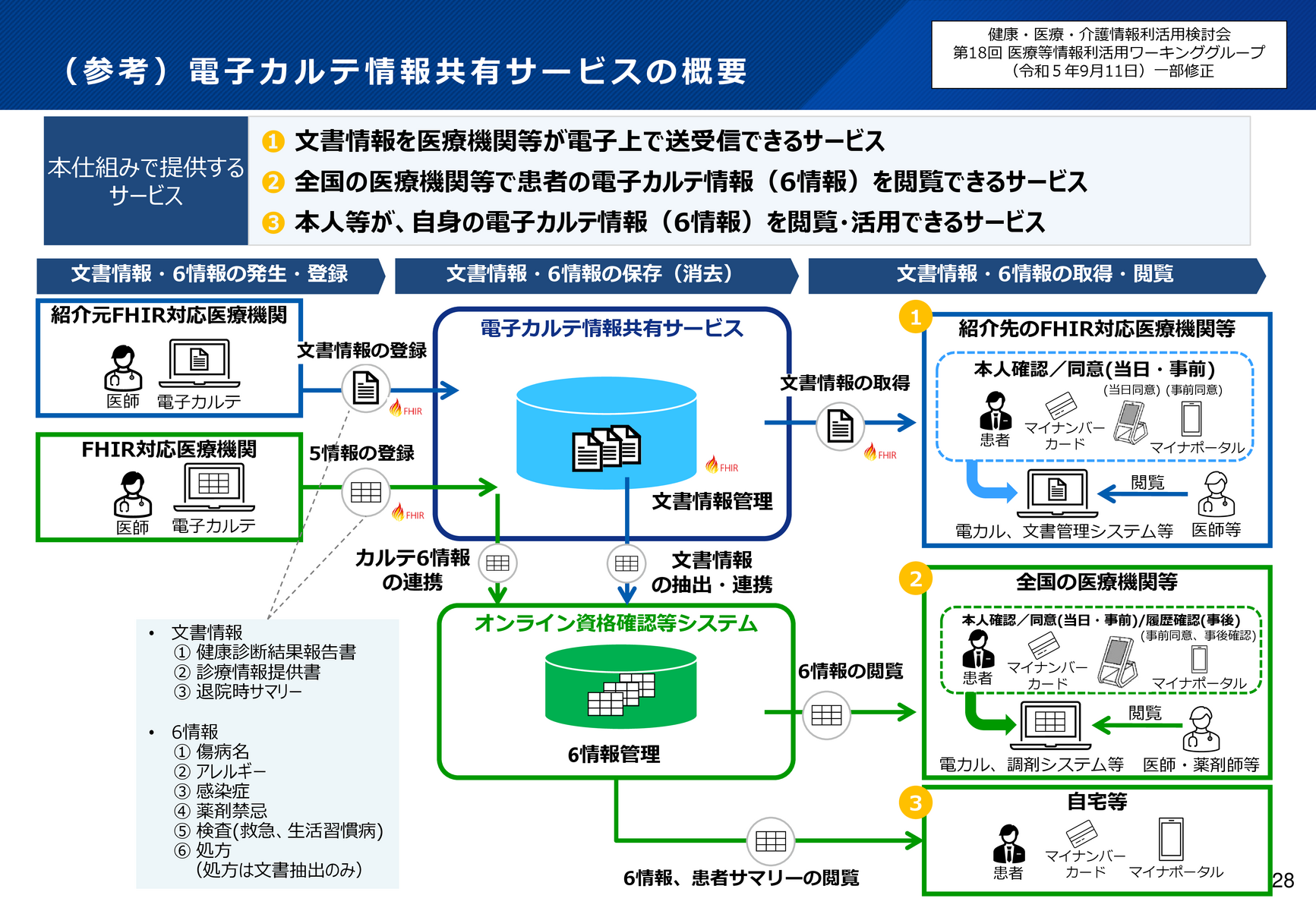

2. 電子カルテ情報共有サービスとは?

電子カルテ情報共有サービスは、患者の診療情報を電子的に全国の医療機関や薬局で共有するための仕組みです。これは「全国医療情報プラットフォーム」の一部として設計され、医療DX政策の柱として位置づけられています。患者の診療情報が電子的に管理・共有されることで、医療の質の向上や平時の業務効率化、緊急時の迅速かつ安全な医療の提供が期待されています。

2-1. 主な機能は3つ

電子カルテ情報共有サービスは、以下の3つの主要な機能で構成されています。

紹介状送付サービス

医療機関の間で診療情報提供書を電子的に共有します。この機能により、患者が紙の紹介状を持参する必要がなくなり、診療のスムーズな引き継ぎが可能になります。例えば、他の病院に転院した場合でも、必要な診療情報が即座に共有されるため、無駄な検査や診療の遅れを防ぐことができます。

健診文書閲覧サービス

健診結果を患者や医療機関がオンラインで閲覧できる機能です。これにより、健診データをスムーズに共有でき、疾病予防や早期治療につながります。また、健診結果が電子化されることで、保険者が迅速にデータを受け取り、適切な保健指導を行うことが可能になるほか、健診の受診状況を正確に把握できるようになります。

6情報閲覧サービス

オンライン資格確認等システムと連携することにより、本人の同意のもとで、6情報(傷病名、感染症、アレルギー、薬剤禁忌、検査情報、処方情報)及び健康診断結果報告書を全国の医療機関等で取得・閲覧可能となるほか、患者自身もマイナポータル上で確認することができます。

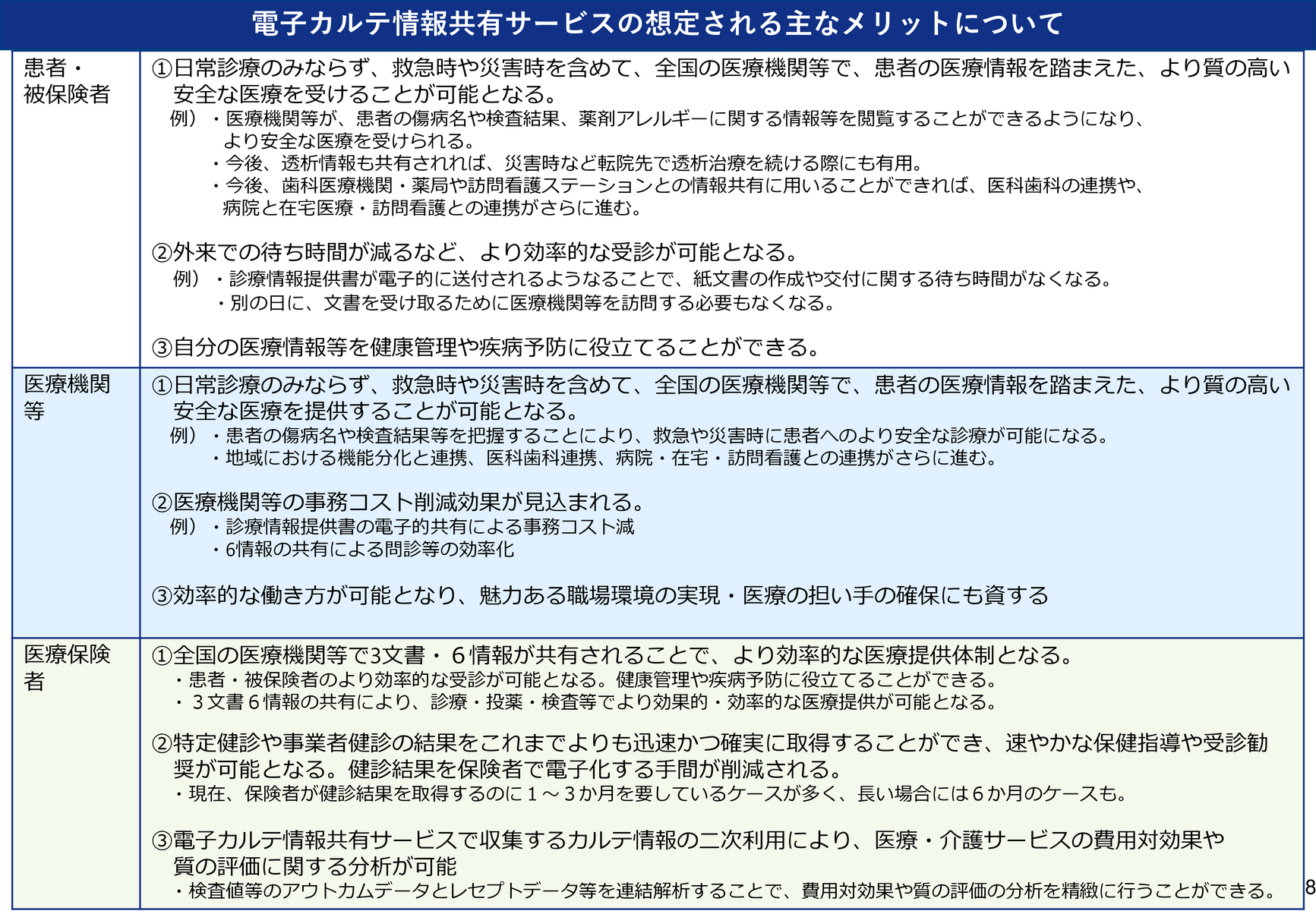

3. 電子カルテ情報共有サービスのメリット

これまで、 電子カルテの情報は個々の医療機関内においてのみ取り扱われてきました。今後は、例えば、患者が複数の医療機関を利用する場合や、災害時に緊急搬送された場合において、患者情報が迅速に共有されることで、医療機関は患者に対して適切で安全な治療を提供できるようになります。ここで、電子カルテ情報共有サービスを活用することで、患者や医療機関、医療保険者にとって、どのようなメリットが期待されているのかを確認していきます。

3-1. 患者・被保険者にとってのメリット

日常診療のみならず、救急時や災害時を含め、全国の医療機関等で患者の医療情報を踏まえた、より質の高い安全な医療を受けることができるようになります。例えば、以下のようなメリットが考えられます。

- 医療機関が患者に必要な情報を容易に入手できるようになることで、有事の際も透析情報が共有され、安心して透析治療を継続できるなど、より安全な医療の提供が可能になります。

- 医療機関等の連携が進むことで、外来での待ち時間が短縮され、より効率的な受診が可能となります。

- 医療情報へのアクセスが容易になり、健康管理や疾病予防に活用されます。

3-2. 医療機関にとってのメリット

医療機関においても、日常診療、救急時や災害時を問わず、様々な場面でより質の高い安全な医療を提供することが可能となるなど、多くのメリットが考えられます。また、業務の効率化が進むことで、働きやすい環境が整い、魅力的な職場づくりや医療人材の確保にもつながることが期待されています。

緊急時などにおいて患者へのより安全な医療の提供を可能にする

患者の傷病名や検査結果等を把握することにより、救急時や災害時により安全な診療が可能になります。また、情報を連携することで、地域における機能分化と連携、医科歯科連携、病院・在宅・訪問看護との連携がさらに推進されます。

医療機関等の事務コスト削減効果

診療情報提供書の電子的共有により、事務コストの削減や6情報の共有による問診などの業務効率化が期待されています。

3-3. 保険者にとってのメリット

全国の医療機関等で3文書(注)・6情報が共有されることで、より効率的な医療提供体制となります。また、健診結果の電子化やカルテ情報の二次利用による医療・介護サービスの費用対効果や質の分析が可能になります。

(注)3文書:1.健康診断結果報告書、2.診療情報提供書、3.退院時サマリー

効率的な受診と疾病予防に

患者や被保険者がより効率的に受診でき、健康管理や疾病予防に役立てるようになります。また、3文書・6情報の共有により、診療、投薬、検査などがより効果的かつ効率的に行えるようになります。

より速やかな保健指導や受診勧奨

特定健診や事業者健診の結果を、これまでよりも迅速かつ確実に取得できるようになり、速やかな保健指導や受診勧奨が可能となります。また、健診結果を保険者が電子化する手間も削減されます。

医療・介護サービスの費用対効果や質の分析を可能に

電子カルテ情報共有サービスで収集したカルテ情報を二次利用することで、医療・介護サービスの費用対効果や質の評価に関する分析が可能となります。また、検査値などのアウトカムデータとレセプトデータなどを連結解析することで、費用対効果や質の評価の分析をより精緻に行うことができます。

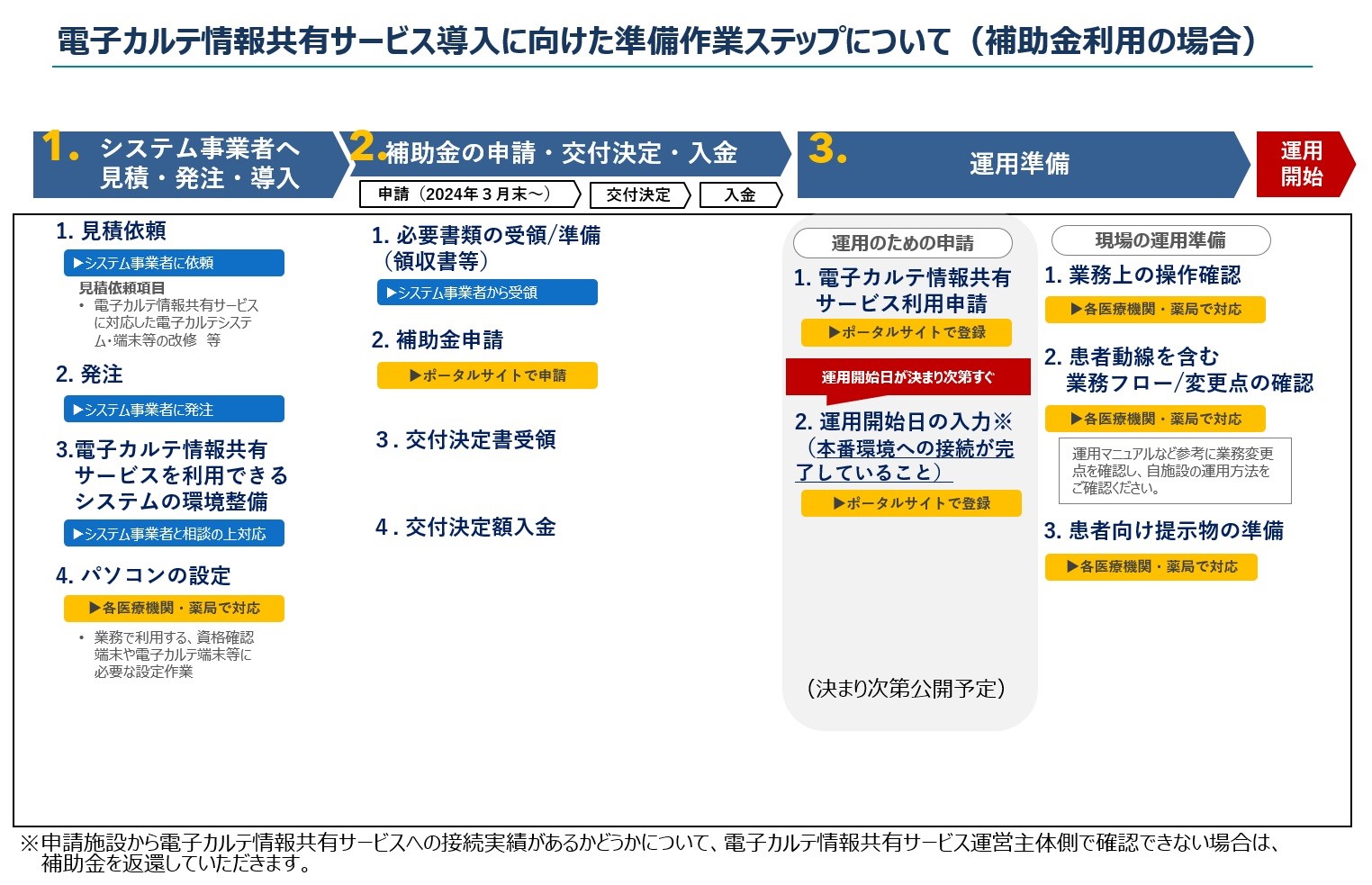

4. 導入と運用開始直前に押さえておくべきこと

2025年4月より本格稼働が予定されている電子カルテ情報共有サービスを導入していくためには、準備作業の各ステップを確実に踏み、適切に補助金を活用することが重要です。

4-1. システム事業者へ見積・発注・導入

現在使用している電子カルテのベンダーに対し、電子カルテ情報共有サービスへの対応に必要な改修の見積もりを依頼し、その内容が適切であることを確認した上で発注します。また、電子カルテ情報共有サービスが利用できるシステム環境の整備やパソコンの設定など、必要な事項を実施します。

4-2. 補助金の申請・交付決定・入金

ベンダーから領収書などの必要書類を受領し、医療機関等向け総合ポータルサイトで補助金の申請を行います。申請内容に問題がなければ、交付決定書が発行され、規定の金額が入金されます。

4-3. 運用の準備と開始

電子カルテ情報共有サービスの利用申請をポータルサイトで行い、運用開始日が決まり次第、速やかに運用開始日を入力します。現場では、業務上の操作方法の確認や、患者の動線を含む業務フローおよび変更点の確認を行います。併せて、患者向けの掲示物の準備も進めます。

5. 電子カルテ情報共有サービスとその周辺の今後の予定

5-1. 2025年度中に本格稼働へ

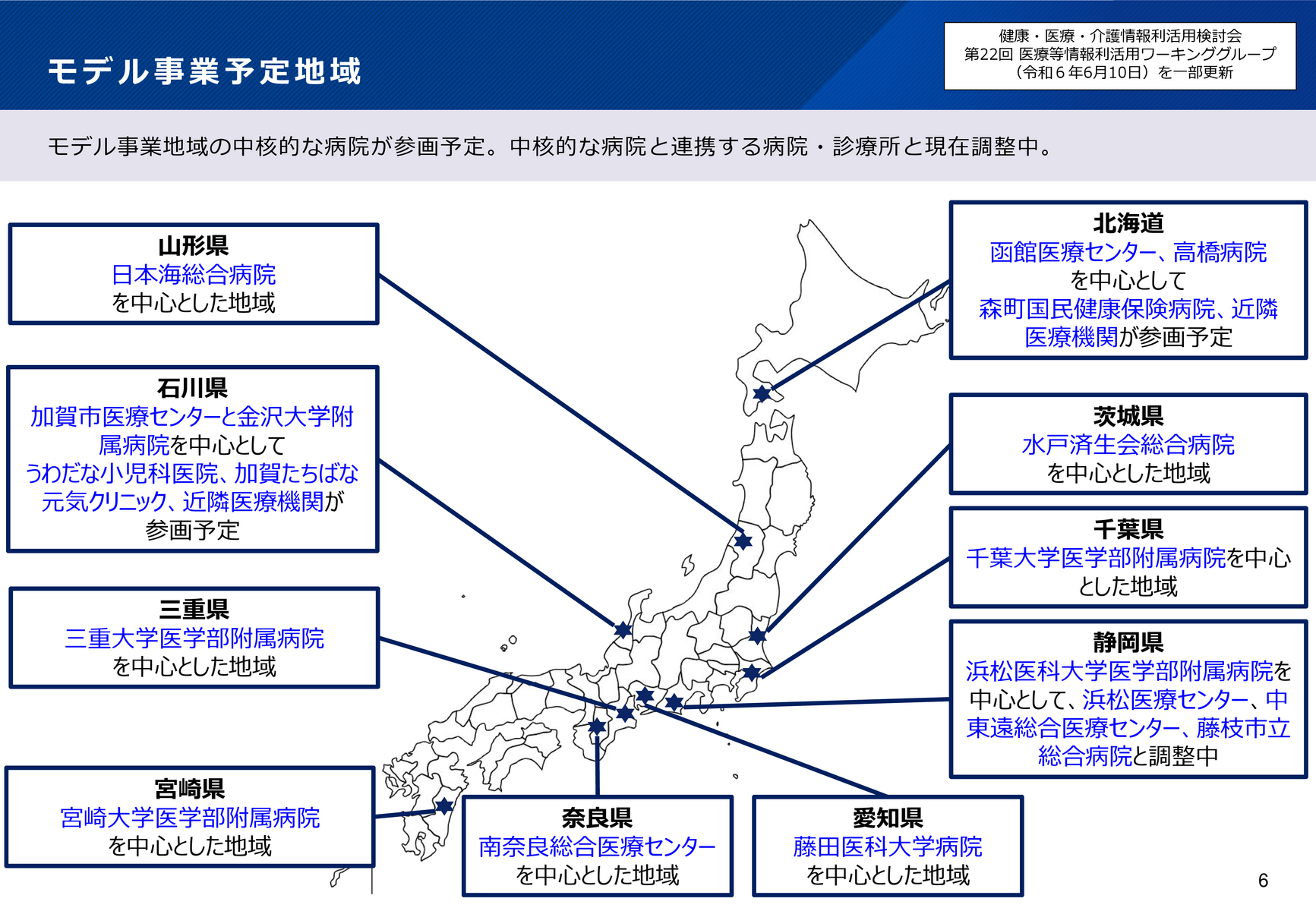

「全国医療情報プラットフォーム」の整備に向けて、「電子カルテ情報共有サービス」のモデル事業を2025年1月から10の地域で実施し、サービスの有効性や課題を検証した上で、年内に本格稼働させます。また、社会保険診療報酬支払基金を医療DXの実施主体に位置づけ、名称を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に変更し、2026年度以降に抜本的な改組を行う方針です。

5-2. 標準型電子カルテ本格版の提供は動向を注視

HL7 FHIR規格に対応した標準型電子カルテの開発が進められています。政府が2023年6月にまとめた医療DX推進の工程表では、2026年度中の本格運用を目指すとされ、2025年1月に開催された第3回標準型電子カルテ検討ワーキンググループの資料においても、標準型電子カルテの本格実施は「2026年度~」と記載されていました。しかし、2024年12月に開催された政府の経済財政諮問会議で決定された経済・財政新生計画の「改革実行プログラム2024」では、標準型電子カルテの試行版(α版)の効果を検証した後、2027年度に本格版を提供する方針が示されていることから、標準型電子カルテの開発や提供のスケジュールは、今後も効果検証結果や、それに伴うシステム改修状況を踏まえて変わっていく可能性があるため、動向を注視していく必要があります。

標準型電子カルテのα版は、モデル事業として、2025年3月に第1弾が提供され、続いて同年夏頃に第2弾が予定されています。収集した課題をもとに、順次改修が進められる見込みです。

今後の予定

- 2025年1月:全国10地域で電子カルテ情報共有サービスモデル事業を開始。

- 2025年3月:標準型電子カルテα版モデル事業第1弾を開始。

- 2025年4月:電子カルテ情報共有サービスの本格運用を開始。

- 2025年夏頃:標準型電子カルテα版モデル事業第2弾を開始。

- 2027年度:「改革実行プログラム2024」では、標準型電子カルテの本格版提供を予定。

5-3. 電子処方箋

2025年4月以降の医療DX推進体制整備加算については、病院や診療所において電子処方箋の導入の有無により算定できる点数に差が設けられています。また、電子処方箋の導入目標については、これまで2025年3月までの全ての医療機関への導入を目標として掲げられていましたが、これについても見直しが図られています。

電子処方箋の導入率は、2025年1月26日時点で以下の通りとなっており、特に病院や診療所での導入が遅れています。

- 病院:4.2%

- 医科診療所:10.7%

- 歯科診療所:1.8%

- 薬局:64.9%

出典:デジタル庁 電子処方箋の導入状況に関するダッシュボード(2025/2/7更新)

6. 最後に

医療DXの本質は、デジタル化された情報を活用することで、新しい仕組みや価値を生み出すことにあります。この中で、電子カルテ情報共有サービスは、今後、医療DXにおける中核サービスの一つとして位置づけられ、平時の外来診療はもちろん、災害時や救急対応などの有事においても、医療の効率化と質の向上を実現する上で重要な役割を果たすでしょう。

筆者プロフィール

株式会社日本経営 厚生政策情報センター 主幹 森實雅司

臨床工学技士として高度急性期病院で計21年間臨床業務に従事。経営学修士(MBA)取得後、2023年4月に日本経営へ入社し、医療政策情報の発信を担当、病院経営に関する講演や企業研修、医療関連企業のマーケティング支援も行う。

免責事項

本資料の内容に関する一切の著作権及び利用権は日本経営に帰属するものです。また、電子的または機械的な方法を問わず、いかなる目的であれ無断での複製や転送を禁じます。使用するデータ及び表現等の欠落、誤謬につきましては、その責任を負いかねます。

内容は公表された厚生政策情報に基づいていますが、具体的な対策の立案及び実行はご自身の責任において行ってください。これらの情報によって生じたいかなる損害につきましても、責任を負うものではありません。

関連コンテンツ

-

【セミナー】電子カルテ導入の壁を突破する!課題発見と解決のためのセルフチェックセミナー

【セミナー】電子カルテ導入の壁を突破する!課題発見と解決のためのセルフチェックセミナー

「電子カルテを導入したい気持ちはあるけれど、院内で検討が止まってしまっている…」そんな病院様に向け、「どこで」「なぜ」止まっているのかを把握し、それをどう乗り越えるかまでを一緒に考える“参加型セミナー”です。電子カルテの導入を具体的に前に進めるヒントをお持ち帰りください。 -

【お役立ち資料】医療DX令和ビジョン2030 電子カルテ導入検討ガイドブック-いつから検討すれば良いの?編

【お役立ち資料】医療DX令和ビジョン2030 電子カルテ導入検討ガイドブック-いつから検討すれば良いの?編

医療DX令和ビジョン2030や補助金に関する情報を整理し、電子カルテ導入の適切な検討時期について客観的な視点でお伝えします。 -

【製品紹介】診療所向けクラウド型電子カルテ「HOPE LifeMark-TX Simple type」

【製品紹介】診療所向けクラウド型電子カルテ「HOPE LifeMark-TX Simple type」

医療DX令和ビジョン2030へ完全対応!誰でも簡単に使えるので、開業する先生にもおすすめです。 -

【お役立ち資料】経営向上に向けた「HOPE LifeMark - 病院経営ダッシュボード」のご紹介~経営状況のタイムリーな見える化で病院経営を支援~

【お役立ち資料】経営向上に向けた「HOPE LifeMark - 病院経営ダッシュボード」のご紹介~経営状況のタイムリーな見える化で病院経営を支援~

富士通の「経営ダッシュボード」ツールは、経営状況をリアルタイムで可視化し、現状把握や早期の課題発見を強力にサポートいたします。

富士通のヘルスケアソリューション

富士通の先端ICTで構成されたヘルスケアソリューションにより、子供からお年寄りまでのすべての方が安心・安全で健やかに暮らせるための健康長寿社会づくりを実現します。

ご不明な点やご要望などございましたら、

お気軽に下記お問い合わせフォームよりお問い合わせください。

ヘルスケアソリューションに関するお問い合わせ

当社はセキュリティ保護の観点からSSL技術を使用しております。