2025年4月改定:

医療DX推進体制整備加算の改定内容と実務対応のポイント

掲載日:2025年6月30日

1. 医療DX推進体制整備加算とは

厚生労働省は「医療DX令和ビジョン2030」を掲げ、全国の医療機関におけるデジタル化を推進しています。これには、電子カルテの全国普及、電子処方箋の導入、医療機関間の情報共有(地域医療連携)などが含まれます。

例えば、電子カルテやオンライン資格確認システムの導入が進めば、紙カルテの記入や管理の手間が省け、医師や看護師が患者と向き合う時間を増やすことが可能になります。

また、電子処方せんが導入されれば、患者の薬剤情報がシステム上で一元管理されるため、他医療機関の処方内容も含めた重複投薬や相互作用のチェックがしやすくなります。

さらに、地域内で患者の医療情報(病名、アレルギー、医学管理内容、投薬内容、検査データ等)が共有されることで、患者の継続的な診療や多職種連携がしやすくなります。

この医療DXの実現に向けて、政府は、医療機関がデジタル技術を活用する体制の整備をすすめる仕組みをつくるべく、2024年診療報酬改定で「医療DX推進体制整備加算」を新設しました。

2. 制度の概要と最新の改定ポイント

当該加算は、マイナ保険証利用により得られる薬剤情報等を診察室等でも活用できる体制を整備するとともに、電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスの整備、マイナ保険証の利用率を施設基準とし、医療DXを推進する体制を評価しました。なお、いずれの基準においても段階的な体制整備を認め、経過措置が設けられました。電子処方せんは2025年3月31日、電子カルテ情報共有サービスは2025年9月30日を経過措置の期限とされています。

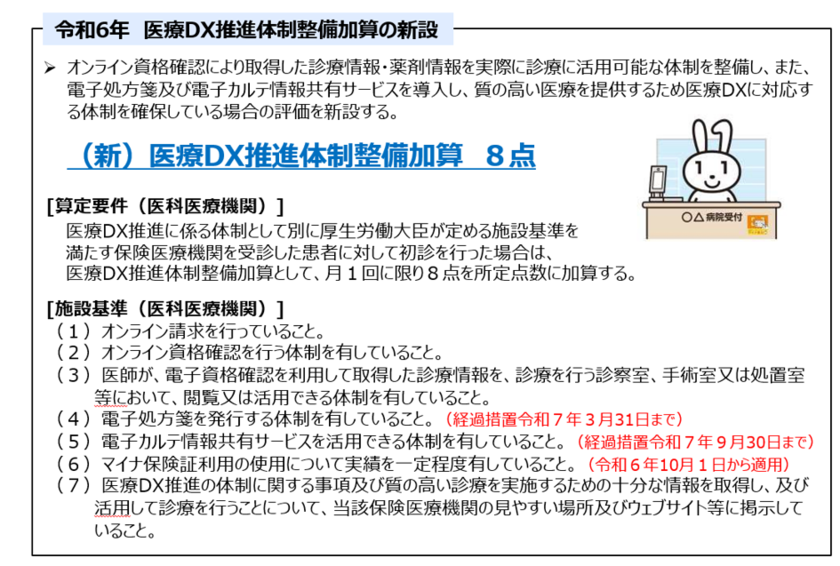

図1.医療DX推進体制整備加算

出典:厚生労働省「令和6年度診療報酬改定の概要」(2024/3/5)をもとに再作成

1)算定要件

施設基準を満たし届出を行なった医療機関が初診を行った場合に、医療DX推進体制整備加算として、月1回に限り8点を所定点数に加算します。例えば、1日10人の初診患者がいる場合として試算すると、初診1日10人×月24日営業×12ヶ月×8点=約23万円/年の増収予測となります。

2)施設基準

施設基準は、下記のとおりです。

内容 |

詳細 |

|---|---|

| 電子請求を行なう体制 | 電子情報処理組織を使用した診療報酬の請求。 |

| オンライン資格確認を行う体制 | オンライン資格確認の導入。導入の際は医療機関等向けポータルサイトにおいて、運用開始日の登録を行う。 |

| オンライン資格確認等システムの活用 | 患者の薬剤情報、特定健診情報などの診療情報等を診察室、手術室又は処置室において、医師等が閲覧又は活用できる体制を有している。 |

| 電子処方箋管理サービスの導入 | 電子処方箋により処方箋を発行できる体制を有している。 (2025年3月31日で経過措置が当面の間継続) |

| 電子カルテ情報共有サービスの導入 | 電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制を有している。 (2025年9月30日まで経過措置) |

| マイナ保険証の利用率 | 一定割合以上(割合によって評価)。 |

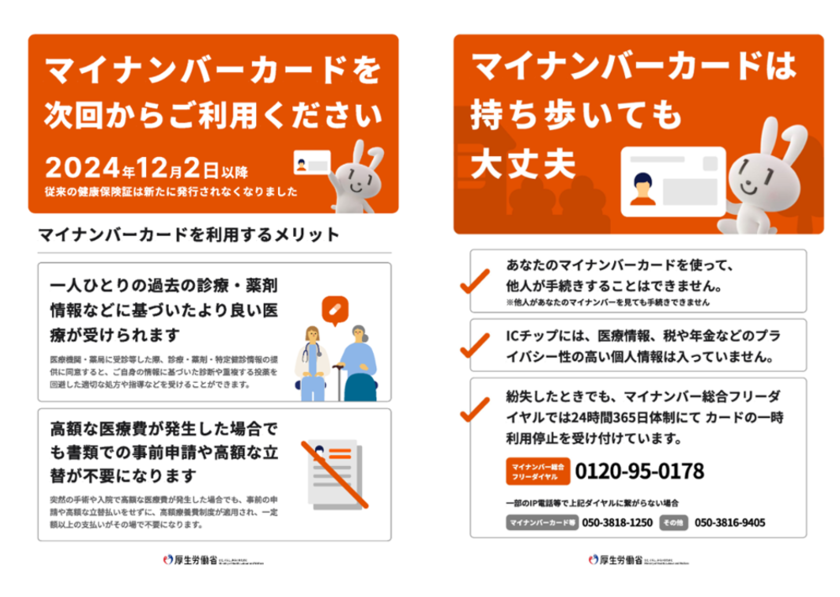

| 掲示物及びホームページによる案内 ※図2参照 |

医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得・活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載している(2025年5月31日まで経過措置)。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではない。 |

図2.医療DX推進体制整備加算の提示見本

出典:厚生労働省「オンライン資格確認に関する周知素材について」施設内提示用リーフレットより

補足

疑義解釈には次のような内容もあり、受付スタッフによる保険証提示について、マイナ保険証の提示を求めるような案内になっているか確認が必要です。もし、下記の疑義解釈の内容の案内ができていなければ、施設基準を満たしていないということになります。

| 問18 医療DX推進体制整備加算の施設基準において、「マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる保険医療機関である」を当該保険医療機関の見やすい場所に掲示することとしているが、「マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる」については、具体的にどのような取組を行い、また、どのような掲示を行えばよいか。 |

| 答 保険医療機関において「マイナ保険証をお出しください」等、マイナ保険証の提示を求める案内や掲示を行う必要があり、「保険証をお出しください」等、単に従来の保険証の提示のみを求める案内や掲示を行うことは該当しない。 |

出典:厚生労働省「疑義解釈資料の送付について(その1)」(2024/3/28)

3)最新の改定ポイント

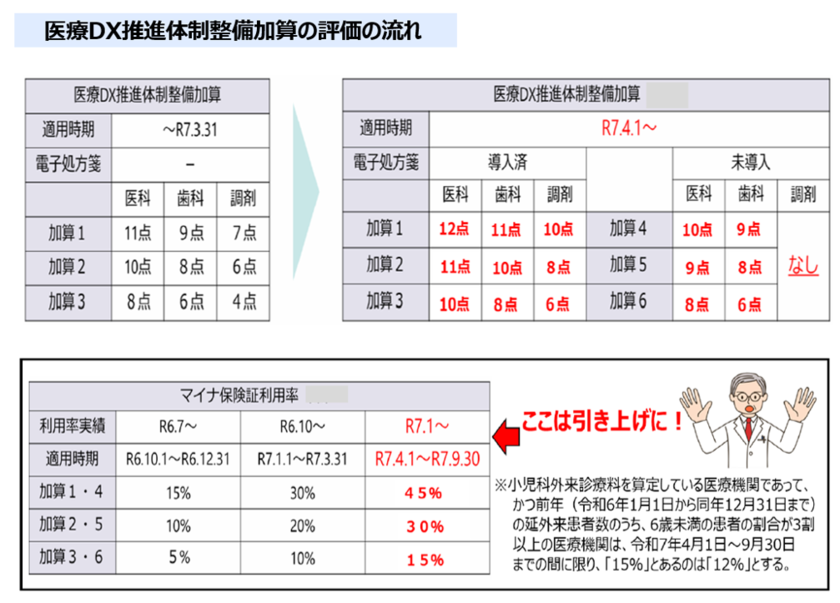

マイナ保険証の利用率においては、2024年10月1日より基準が設定され、2025年4月1日からは、電子処方せんの期限が過ぎたことを踏まえて、電子処方せんの導入の有無と、利用率による6段階の評価へと見直しになりました。

図3.マイナ保険証利用率の推移

出典:厚生労働省「2025年1月29日開催 中央社会保険医療協議会 総会(第603回)」より一部再作成

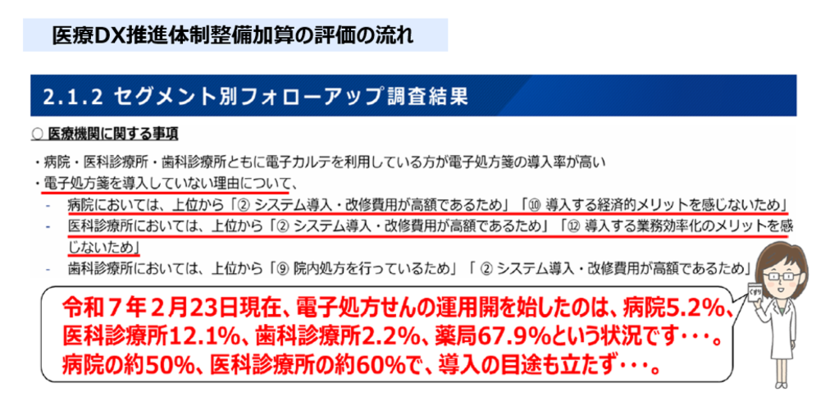

本来は、電子処方せんの経過措置が2025年3月末で終了であるため、導入していない医療機関は当該加算の算定ができなくなる予定でしたが、2025年2月時点での導入率が病院で5.2%、医科診療所で12.1%厳しい状況であったため、導入済と未導入で評価を分けるような仕組みへと見直しが行なわれました。

図4.電子処方箋の導入率と未導入理由

出典:厚生労働省 「第4回電子処方箋推進会議」(2025/3/3)より一部再作成

3. 実務対応でおさえておくべきポイント

1)マイナ保険証利用率の算出方法について

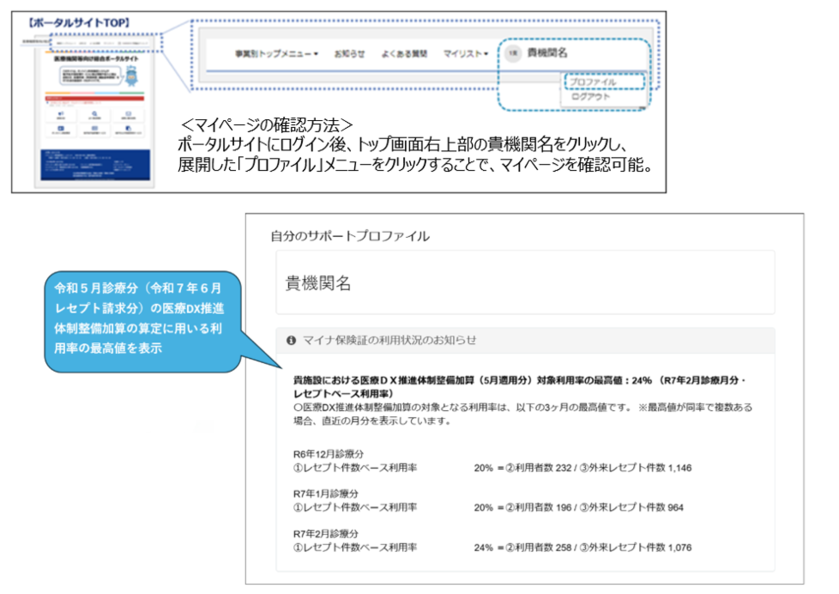

「マイナ保険証利用率」については、社会保険診療報酬支払基金から、「医療DX推進体制整備加算を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率」(同月におけるマイナ保険証利用者数÷同月の患者数)が各医療機関に通知され、この利用率に従って各医療機関で加算区分を選択し、算定します。このマイナ保険証の利用率等については、医療機関等向け総合ポータルサイトのマイページで確認することができます。

図5.マイナ保険証の利用率の確認方法

出典:厚生労働省ホームページより

2)加算申請にあたり、医療機関がおさえておくべきポイント

ただ、マイナ保険証の利用においては、様々なトラブルも発生しています。まず一つが、カードリーダーや通信回線の不具合です。全国保険医団体連合会の調査によると、カードリーダーや通信回線の不具合はトラブルの割合としても約4割と高く、いったん不具合が生じるとマイナ保険証で受診しているすべての患者に影響します。1台しかない機器が故障し修理にも時間がかかると、その分利用率は下がってしまいますので、日々の点検を行ないおかしなところがあれば早めに業者に依頼するか、2台準備することも検討が必要でしょう。

それと、保険証の有効期限切れというトラブルも増えています。7月末の後期高齢者医療制度の有効期限切れ、国民健康保険でも7月末に有効期限を迎える自治体が多いため、事前に患者さんへの保険証の有効期限の確認についてご案内を行なっておくことも必要でしょう。

また、3の(2)に既述のとおり、利用率が伸びない理由の一つに、受付スタッフが未だに「マイナ保険証をお願いします」ではなく、「保険証をお願いします」と伝えることで、マイナ保険証の必要性を患者が理解しておらず、通常の保険証を提出しているケースが多いことも挙げられます。既に令和6年10月よりマイナ保険証の利用率要件が設定され、段階的に利用率が上がっていっており、令和7年10月にも再度利用率の見直しが行なわれていく予定であるため、受付スタッフへのマイナ保険証による案内の徹底を図る必要もあります

4. 今後の展望と求められる対応

1)医療DX推進体制整備加算

当該加算は、医療機関のデジタル化を促進し、質の高い医療提供を実現するための重要な施策です。よって、現在は加算として算定できるようになっているが、今後DXをすすめる医療機関が増えていけば、導入していない医療機関に対しては減算という評価に切り替わる可能性もあります。

確かに、電子カルテ等の導入はコストがかかるものの電子カルテを導入することによって、医師の記録の負担軽減にもつながります。電子カルテ情報共有サービスが導入されれば、患者の診療記録(診断・処方・検査・画像など)も見られるようになり、紹介状やCD-ROMなどの物理的手段に依存せず、必要な情報をすぐに共有可能になり、適切な診断からの早期の治療につながるケースも増えてくるでしょう。それは患者にとっても大きなメリットであり、患者へのメリットを考える医療機関が選ばれていくようになるのは必然です。

2)補助金に関するアンテナを立てる

厚生労働省が公表している「令和5年医療施設(静態・動態)調査」によりますと、2023年10月時点でのクリニックにおける電子カルテ普及率は55%です。残りの45%のクリニックのなかには、「今後、診療録を電子化する予定はない」と回答しています。電子処方せんもクリニックの導入率は図表③に示していますが、12.1%とかなり低い状況です。

その理由の一つとしては、「導入の費用が高額」であることが言えるでしょう。そのため、厚労省は、今年の夏を目途に電子処方せん導入の新たな目標を設定するとしており、これにあわせて2025年9月まで、「ICT基金による支援」を延長するという措置も示しました。

このように、厚生労働省はDXの推進をすすめるために、診療報酬上で評価するケースと、補助金を整備して導入をすすめていくという2つの方法をとっていきます。補助金は、期限もありますし先着順的な要素も強いため、行政や医師会からのお知らせや、補助金が記載されたサイト(https://hojyokin-portal.jp/)を事務職員等に定期的にチェックするように指示を行なっていただきたいと思います。

筆者プロフィール

株式会社リンクアップラボ 代表取締役 酒井麻由美

急性期病院へ入職し、リハビリ部門、入院部門へ配属。

その後、医療・介護専門コンサルティング会社へ入社、副所長取締役に就任。

2018年、株式会社リンクアップラボを設立。

医業経営コンサルタントとして、年間100件以上の講演を開催。

主な執筆活動として、医学通信社「月刊保健診療」、医学書院「看護管理」、福祉医療機構「月刊WAM」、QOLサービス「デイの経営と運営」、医業経営コンサルタント協会「JAHMC」ほか多数。

免責事項

本稿の内容は執筆時点の情報に基づいて作成されています。情報の正確性・完全性については細心の注意を払っておりますが、その内容を保証するものではありません。情報の活用や運用に際しては、ご自身の判断と責任において行なってください。なお、無断での複製や転送は禁じさせていただきます。

関連コンテンツ

-

【セミナー】電子カルテ導入の壁を突破する!課題発見と解決のためのセルフチェックセミナー

【セミナー】電子カルテ導入の壁を突破する!課題発見と解決のためのセルフチェックセミナー

「電子カルテを導入したい気持ちはあるけれど、院内で検討が止まってしまっている…」そんな病院様に向け、「どこで」「なぜ」止まっているのかを把握し、それをどう乗り越えるかまでを一緒に考える“参加型セミナー”です。電子カルテの導入を具体的に前に進めるヒントをお持ち帰りください。 -

【お役立ち資料】医療DX令和ビジョン2030 電子カルテ導入検討ガイドブック-いつから検討すれば良いの?編

【お役立ち資料】医療DX令和ビジョン2030 電子カルテ導入検討ガイドブック-いつから検討すれば良いの?編

医療DX令和ビジョン2030や補助金に関する情報を整理し、電子カルテ導入の適切な検討時期について客観的な視点でお伝えします。 -

【製品紹介】診療所向けクラウド型電子カルテ「HOPE LifeMark-TX Simple type」

【製品紹介】診療所向けクラウド型電子カルテ「HOPE LifeMark-TX Simple type」

医療DX令和ビジョン2030へ完全対応!誰でも簡単に使えるので、開業する先生にもおすすめです。 -

【お役立ち資料】経営向上に向けた「HOPE LifeMark - 病院経営ダッシュボード」のご紹介~経営状況のタイムリーな見える化で病院経営を支援~

【お役立ち資料】経営向上に向けた「HOPE LifeMark - 病院経営ダッシュボード」のご紹介~経営状況のタイムリーな見える化で病院経営を支援~

富士通の「経営ダッシュボード」ツールは、経営状況をリアルタイムで可視化し、現状把握や早期の課題発見を強力にサポートいたします。

富士通のヘルスケアソリューション

富士通の先端ICTで構成されたヘルスケアソリューションにより、子供からお年寄りまでのすべての方が安心・安全で健やかに暮らせるための健康長寿社会づくりを実現します。

ご不明な点やご要望などございましたら、

お気軽に下記お問い合わせフォームよりお問い合わせください。

ヘルスケアソリューションに関するお問い合わせ

当社はセキュリティ保護の観点からSSL技術を使用しております。