新たな地域医療構想が示す医療・介護連携の重要性

掲載日:2025年2月6日

1. 医療と介護の連携の重要性

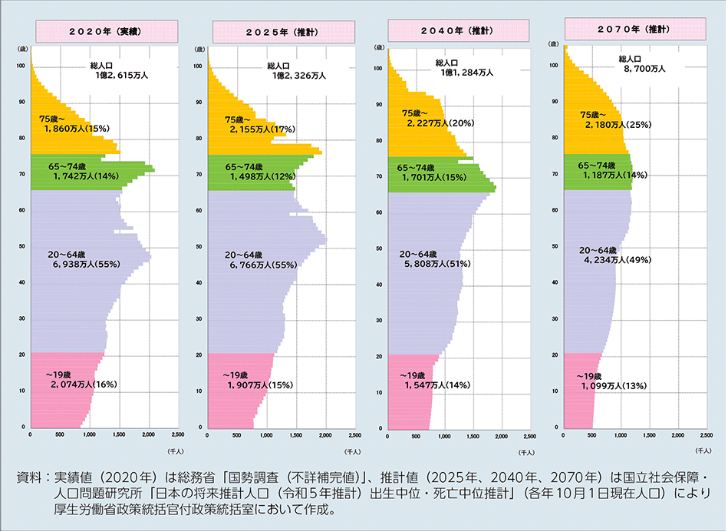

日本を含む多くの先進国では、高齢化と労働力人口の減少が進んでいます。日本では2040年までに65歳以上の人口が全体の35%を超えると予想されており、さらなる社会保障費の増加が課題です。また、医療ニーズと介護ニーズを併せ持つ高齢者が増加する中、従来、別々の分野として運営されてきた医療と介護においてその境界線が次第になくなりつつあり、医療と介護の連携がますます重要になっていくと考えられます。効果的な連携により、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できる環境が整い、また、介護負担の軽減と労働力不足への対応が期待されます。

図1. 日本の人口ピラミッドの変化

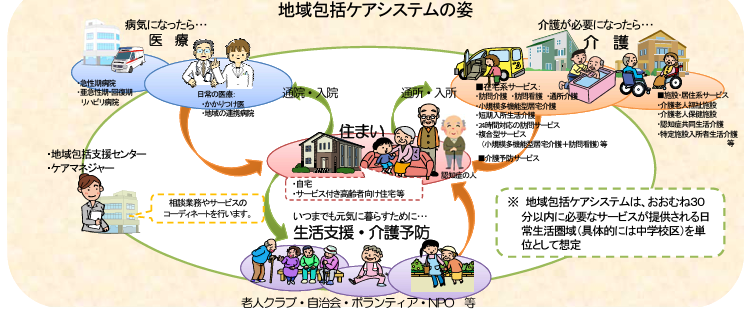

2. 国策としての地域包括ケアシステムとは?

地域包括ケアシステムとは、高齢者が住み慣れた地域で自分らしい生活を続けることを支援するための総合的な制度です。このシステムは、医療、介護、生活支援などのサービスを地域全体で連携して提供することを目的としています。2014年に施行された「医療介護総合確保推進法」により、地域包括ケアシステムの構築が国の政策として明確に位置づけられました。この法律は、高齢者人口の増加に伴う医療や介護の需要に応えるため、地域での支援体制を強化することを目指しています。

主要な構成要素

地域包括ケアシステムは、以下の5つの要素で構成されています。

- 住まい:高齢者が安心して住める住環境の整備

- 医療:かかりつけ医や医療機関との連携

- 介護:必要に応じた介護サービスの提供

- 予防:健康維持や介護予防のための活動

- 生活支援:日常生活を支えるための支援サービス

これらの要素が一体となって機能することで、高齢者が自立した生活を送ることが可能になります。

図2. 地域包括ケアシステムの姿

また、地域包括ケアシステムの成功には、地域住民や自治体、医療・介護の専門職が連携し、地域の特性に応じた支援を行うことが不可欠です。地域医師会や多職種との連携が強化されることで、より効果的な支援が実現します。また、現在5,431か所(令和5年4月末時点)にのぼる地域包括支援センターは、地域包括ケア実現に向けた中核的な機関として市町村が設置しており、地域の高齢者に対する総合的な相談窓口として機能し、権利擁護や介護予防など地域の特性に応じた支援が行われています。

3. 2040年に向けた新たな地域医療構想とは

地域包括ケアシステムの推進には、地域コミュニティの活性化や自治体の機能強化が求められています。また、地域のニーズに応じた柔軟なサービス提供が必要であり、今後の取り組みが期待されています。特に、2040年には、85歳以上の高齢者が増加するため、かかりつけ医機能の確保、在宅医療の強化、介護との連携強化がより必要になると予想されています。また、都市部と過疎地等で、地域ごとに人口変動の状況が異なる、生産年齢人口の減少が顕著になるなど、2040年の社会環境に対応した取り組みの検討が重要です。厚生労働省は、地域ごとに医療提供体制を整えるため、2040年頃を見据えた新たな地域医療構想の検討を進めています。以下で、2040年に起こりうるとされている課題と、それに向けてどう備えるべきかについて確認していきます。

複数ニーズを抱える高齢者の増加とケア体制の整備

2040年には85歳以上の高齢者が増加し、複数の慢性疾患や認知症を抱える高齢者も増えることが予想されるため、包括的なケアが必要となります。医療と介護の連携を強化し、個別のニーズに対応するための包括的なケア体制を整備することが重要です。また、医療・介護従事者の専門的な教育と継続的な研修を行い、複雑なケアニーズに対応できるスキルを持つ人材を育成することが求められます。高齢者の複合ニーズに対応できない場合、患者の生活の質低下につながるため、包括的なケア体制と専門職の育成が不可欠です。

生産年齢人口の減少と人的資源の活用

生産年齢人口が減少する中で医療従事者の確保が難しくなることが予想されるため、限られた人的資源を効果的に活用する必要があります。医療と介護の役割分担と協働を進め、デジタル技術やAIの活用により医療と介護の効率化を図り、人的資源の負担を軽減する取り組みが求められます。限られた人的資源を効果的に活用しなければ、医療と介護の質が低下し、サービス提供が困難になるため、役割分担と協働、技術の導入が重要です。

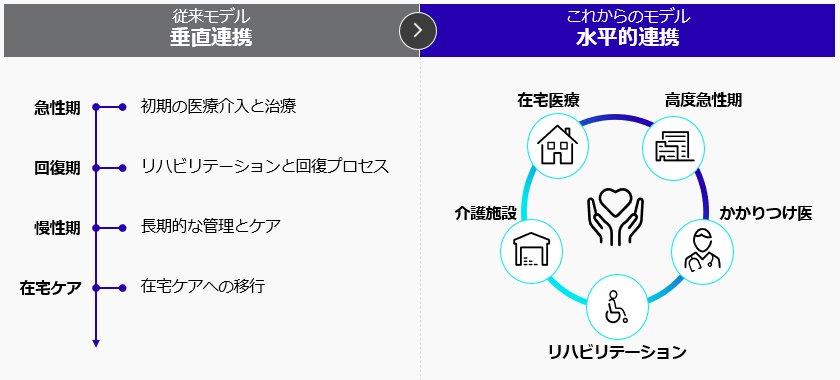

地域医療構想から地域医療介護構想への転換

地域ごとに異なる医療需要や介護サービスの提供状況を踏まえ、地域医療構想から地域医療介護構想への転換を図り、医療機関と介護施設が一体となって地域の健康や暮らしを支える体制を構築することが求められます。今後は、在宅を中心に入退院を繰り返し、最後は看取りを要するようになり、地域住民(特に高齢者)を中心に、かかりつけ医や地域包括ケアを支える病院・有床診療所、介護サービス事業所等との水平的連携を推進する必要性が高まります。地域住民のニーズを的確に把握し、それに応じた柔軟なサービスを提供する取り組みが重要です。地域の特性に応じた対応を行わないと、医療と介護の質が低下し、地域住民の健康や生活の質が損なわれる恐れがあるため、地域特性に応じた対応が不可欠です。

図3. 地域連携のあり方の変化

在宅医療の需要増加と支援体制の整備

在宅医療の需要が増加する中で、医療機関と介護サービスが密接に連携し、患者が自宅で安心して生活できるような支援体制を整えることが求められます。在宅ケアにおける専門的な支援体制を整え、質の高いケアを提供することが重要です。在宅医療の推進が行われないと、高齢者の生活の質が低下し、医療費の増加が避けられません。

情報共有とICT技術の積極的活用

医療情報の共有基盤を整備し、医療機関と介護施設が患者の状態を適切に把握し、情報を共有することで連携を強化する取り組みが求められます。ICT技術を活用して情報共有の効率化と迅速化を図ることが重要です。情報共有と連携が不十分だと、ケアの質が低下し、患者の状態の悪化が進む可能性があるため、情報共有と連携の強化が不可欠です。

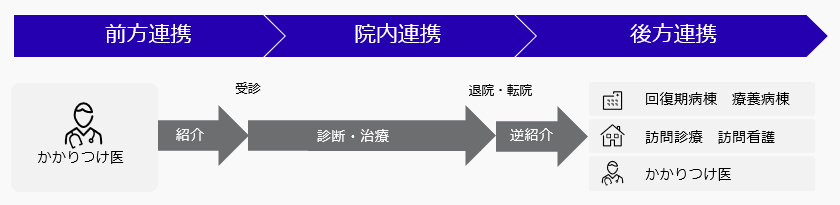

4. 病院と介護施設の連携とは?

2040年の地域医療の未来に向けて、私たちはある重要な課題に直面しています。それは、病院と介護施設のシームレスな連携です。高齢化が進む中で、患者一人ひとりのケアを包括的に行うためには、前方連携と後方連携が鍵となります。では、その連携の重要性について詳しく説明します。

図4. 地域連携の概念

4-1. 前方連携の重要性

前方連携は、患者が病院に入院する前の段階での連携を指します。具体的には、かかりつけ医や訪問看護師との情報共有が含まれます。この連携により、患者の病歴や治療方針を事前に把握し、入院時のスムーズな対応が可能になります。例えば、急性期病院では、前方連携を強化することで、患者の状態に応じた適切な治療を迅速に行うことができます。

4-2. 後方連携の重要性

後方連携は、患者が病院から退院した後の支援を指します。退院後のケアを担う介護施設や在宅医療チームとの連携が重要です。これにより、退院後の患者が必要とする支援を適切に提供でき、再入院のリスクを低減できます。例えば、退院時にケアマネジャーと連携し、在宅での療養計画を立てることで、患者の生活の質を向上できます。

4-3. 経営戦略上の意義

病院と介護施設の連携は、経営戦略上非常に重要な要素です。具体的には、病院のベッド稼働率を向上させることで、運営の効率化が図れます。急性期治療を終えた患者をスムーズに介護施設に移行させることで、病床が効率的に利用され、かつ、患者満足度の向上にも寄与します。

4-4. 診療報酬制度と介護報酬制度における連携の重要性

診療報酬制度と介護報酬制度における連携の重要性は、今年度の改定によりさらに強化されました。これらの改定により、具体的な加算項目が新設・改定され、医療介護連携の促進が図られています。これらの具体例は、医療機関と介護施設が協力し合い、情報を共有しながら患者のケアを提供する重要性を示しています。診療報酬制度と介護報酬制度の連携が強化されることで、患者の多様なニーズに対応し、医療と介護の質を向上させることが可能となります。

図5. 新設・更新された診療報酬、介護報酬の加算例

5. 具体的な医療介護連携の事例

5-1. 九州の某医療法人におけるシームレスな医療・介護連携

九州の某医療法人では、地域包括ケアを実現するために、医療と介護のシームレスな連携を目指しています。この取り組みは、患者や高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できる環境を整えることを目的としています。

こちらの医療法人が運営する施設には、慢性期(回復期を含む)医療を提供する病院、通所介護や訪問介護、リハビリテーションを行うデイケアセンター、居宅介護支援事業所、認知症対応型共同生活介護を提供するグループホーム、自立支援を目的としたデイサービス、長期入所や介護予防サービスを提供する特別養護老人ホームがあります。

多職種連携を強化するために「管理者会議」を月に1回開催しています。この会議では、医師、看護師、介護福祉士、理学療法士、社会福祉士などが一堂に会し、情報交換やケアプランの検討を行います。特に、各職種間の情報共有を重視しており、患者の病歴や治療計画、ケアニーズなどをリアルタイムで共有することで、包括的なケアを提供しています。

特に退院支援と日常の療養支援に注力しています。退院支援では、入院医療機関と在宅医療機関が協働し、患者の入院前から退院後まで一貫したケアを提供しています。日常の療養支援では、多職種が協働して患者や家族の生活を支える医療を提供し、緩和ケアや家族へのサポートも重視しています。これにより、患者が住み慣れた環境で安心して療養できる体制が整えられています。

具体的には、前方連携の強化として、患者が病院に入院する前に、かかりつけ医と病院の医師との情報共有を徹底しています。内部においても、電子カルテシステムを活用し、患者の既往歴や現在の治療方針をリアルタイムで共有しています。これにより、慢性疾患を持つ高齢者が入院する際にもスムーズな治療計画が立てられ、入院時の混乱が減少しています。この取り組みにより、入院患者の治療効率が向上し、医療スタッフの負担軽減にもつながっています。

後方連携の強化としては、退院前にケアマネジャーと連携し、在宅での療養計画を立てることで、患者の生活環境や家庭状況に応じた介護サービスを提供しています。例えば、退院後すぐに訪問介護が開始できるように調整することで、患者の生活の質の向上に寄与しています。

これらの取り組みの成果として、それぞれの施設の稼働率が向上し、シームレスな連携が実現できています。また、患者の生活の質が向上し、再入院率が低下しています。さらに、医療スタッフと介護スタッフの連携が強化され、業務の効率化が図られています。地域全体の医療と介護の質が向上し、地域包括ケアの実現が進んでいます。

5-2. 東京都世田谷区 都市部の世田谷らしい地域包括ケアシステムの構築

地域住民の積極的な参加と協力は、地域包括ケアシステムの成功に不可欠な要素です。世田谷区のふれあいサービス事業では、634名の協力会員が地域住民と連携し、1,241名の利用者に対してサービスを提供しています。このような住民主体の取り組みは、地域の絆を強め、住民が自らの生活を支える力を育むことに寄与しています。地域の特性を活かした参加型のアプローチが、システムの効果を高めています。介護計画の中でも、以下の取組みの推進が描かれております。

様々な在宅医療・介護情報の共有推進

地域の医療・介護資源の把握 区民が在宅で療養生活を送るための地域資源について知り、自分の状態に合う医療や介護サービスを本人が主体的に選択できるよう、医師会・歯科医師会・薬剤師会等の協力のもとで作成するマップ・リストを活用して情報提供を行うとともに、医療・介護関係者の情報共有を支援します。

切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築

本人の意向や心身の状態、住環境、家族の介護力等、一人ひとりの状況に沿った適切な医療・介護を提供できるよう、地区連携医事業を通して地区における医療職・介護職のネットワークづくりを進めるとともに、関係機関と連携しながら在宅医療や在宅介護が一体的に提供される仕組みづくりに取り組みます。

在宅医療・介護関係者の情報の共有支援

個別の患者情報に関する医療機関とケアマネジャーとの連携を図るため、医療と介護の連携シート等既存の連携ツールの活用を図ります。医師会等と連携し、ICTを用いた新たなツールの効果的な普及についても支援していきます。また、各医療機関で実施可能な検査や医療処置、リアルタイムの病床状況などの詳細な医療情報を関係者間で共有するため、医療連携推進協議会で関係機関と協議・検討を進めます。

5-3. 米沢市 医療と介護のなせばなるプロジェクト

米沢市の「医療と介護のなせばなるプロジェクト」は、地域における医療と介護の連携を強化し、在宅医療の推進を目的とした取り組みです。このプロジェクトは、医療機関、介護施設、地域住民が協力し合い、患者や高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できる環境を整えることを目指しています。

このプロジェクトの主な活動内容には、多職種連携研修会の開催があります。これは、医療従事者や介護職が一堂に会し、情報交換やスキル向上を図る研修会を定期的に実施することで、各職種間の理解を深め、連携を強化することを目指しています。また、在宅医療の普及にも力を入れており、地域の医療資源を活用して訪問診療や訪問看護の体制を整えることで、患者が入院を避けて自宅で快適に過ごせるよう支援しています。さらに、地域住民に対して医療や介護に関する情報を提供し、必要なサービスを受けられるようサポートしており、高齢者やその家族向けの相談窓口も設けています。

このプロジェクトの成果として、医療と介護の連携強化が挙げられます。医療機関と介護施設間での情報共有が進み、患者の状態に応じた適切なケアが提供されるようになり、在宅での生活の質が向上しました。また、地域包括ケアシステムの構築も進み、地域包括支援センターを中心に医療と介護の連携体制が整備され、特に高齢者や要介護者が必要なサービスを受けやすくなりました。

さらに、在宅医療の推進も実現されました。医療従事者による訪問診療が行われ、患者が自宅で安心して生活できる環境が整いました。これにより、入院の必要が減少し、医療費の削減にも寄与しています。プロジェクトを通じて地域住民の医療と介護に対する理解が深まり、自己管理や健康維持に対する意識が高まったことで、地域全体の健康状態が改善されています。

米沢市在宅医療・介護連携支援センターでは、在宅医療に関する相談や支援を行い、地域の医療資源の情報提供や各種講演会の開催を通じて、地域住民の理解を深める活動が進められています。また、置賜保健所の取り組みとして、置賜地域における医療と介護の連携体制を構築するプロジェクトも進行中で、地域全体の医療サービスの向上を目指しています。

このように、米沢市の「医療と介護のなせばなるプロジェクト」は、地域の医療と介護の質を向上させるための重要な取り組みであり、今後もさらなる発展が期待されています。

6. 医療・介護連携の今後の展望と可能性

6-1. 医療・介護連携の未来

医療と介護の連携は、今後さらに重要性を増していくと考えられます。技術の進化により、遠隔医療やリモートケアの導入が進み、地域における医療と介護の連携が一層強化されるでしょう。また、AIやデータ解析の技術を活用することで、より効果的なケアプランの策定や連携の最適化が期待されます。

6-2. 新たなケアモデルの提案と技術革新

今後、新たなケアモデルが提案されることが期待されます。例えば、在宅医療と介護の連携を強化するためのシステムや、患者の状態に応じた柔軟なケアプランの提供などが挙げられます。これにより、患者に対する質の高いケアが実現されるでしょう。

技術革新による遠隔医療の導入やAIの活用は、医療提供の効率化と患者ケアの質の向上をもたらします。これにより、長期的には高い投資対効果(ROI)が期待されます。例えば、AIを活用したデータ解析により、患者のケアプランを最適化し、医療資源の効率的な利用が可能になります。このような技術の進化は、医療機関の経営にも大きな利益をもたらすことが期待されます。

6-3. 地域社会への影響と期待

医療と介護の連携が進むことで、地域社会にも大きな影響が及ぶことが予想されます。地域包括ケアの進展により、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できる環境が整備されます。また、地域全体での連携が進むことで、地域社会全体での健康増進や福祉の向上が図られるでしょう。

7. まとめ

医療と介護の連携の強化は、医療機関にとって不可欠な要素です。 高齢化社会が進む中、医療ニーズと介護ニーズを併せ持つ高齢者が増加しており、医療機関と介護施設の役割はますます重要になっています。今こそ、医療と介護の連携を強化し、患者の多様なニーズに応えるための取り組みを進めるべき時と言えるでしょう。

筆者プロフィール

株式会社日本経営 組織人事コンサルティング部 課長代理 松永透

医療機関へのITシステムの導入や人事制度の構築支援、第三者機関認定資格取得支援等の業務に従事する。特に、組織人事のコンサルタントとして現場との対話を重視し、現場担当者へのヒアリングや現場ラウンド、ワークショップを通じた、実態に合わせたシステム導入の実現に注力している。また、ITシステムの導入と併せ、業務分析・改善業務の経験を有する。

免責事項

本資料の内容に関する一切の著作権及び利用権は日本経営に帰属するものです。また、電子的または機械的な方法を問わず、いかなる目的であれ無断での複製や転送を禁じます。使用するデータ及び表現等の欠落、誤謬につきましては、その責任を負いかねます。

内容は公表された厚生政策情報に基づいていますが、具体的な対策の立案及び実行はご自身の責任において行ってください。これらの情報によって生じたいかなる損害につきましても、責任を負うものではありません。

関連コンテンツ

-

【セミナー】電子カルテ導入の壁を突破する!課題発見と解決のためのセルフチェックセミナー

【セミナー】電子カルテ導入の壁を突破する!課題発見と解決のためのセルフチェックセミナー

「電子カルテを導入したい気持ちはあるけれど、院内で検討が止まってしまっている…」そんな病院様に向け、「どこで」「なぜ」止まっているのかを把握し、それをどう乗り越えるかまでを一緒に考える“参加型セミナー”です。電子カルテの導入を具体的に前に進めるヒントをお持ち帰りください。 -

【お役立ち資料】医療DX令和ビジョン2030 電子カルテ導入検討ガイドブック-いつから検討すれば良いの?編

【お役立ち資料】医療DX令和ビジョン2030 電子カルテ導入検討ガイドブック-いつから検討すれば良いの?編

医療DX令和ビジョン2030や補助金に関する情報を整理し、電子カルテ導入の適切な検討時期について客観的な視点でお伝えします。 -

【製品紹介】診療所向けクラウド型電子カルテ「HOPE LifeMark-TX Simple type」

【製品紹介】診療所向けクラウド型電子カルテ「HOPE LifeMark-TX Simple type」

医療DX令和ビジョン2030へ完全対応!誰でも簡単に使えるので、開業する先生にもおすすめです。 -

【お役立ち資料】経営向上に向けた「HOPE LifeMark - 病院経営ダッシュボード」のご紹介~経営状況のタイムリーな見える化で病院経営を支援~

【お役立ち資料】経営向上に向けた「HOPE LifeMark - 病院経営ダッシュボード」のご紹介~経営状況のタイムリーな見える化で病院経営を支援~

富士通の「経営ダッシュボード」ツールは、経営状況をリアルタイムで可視化し、現状把握や早期の課題発見を強力にサポートいたします。

富士通のヘルスケアソリューション

富士通の先端ICTで構成されたヘルスケアソリューションにより、子供からお年寄りまでのすべての方が安心・安全で健やかに暮らせるための健康長寿社会づくりを実現します。

ご不明な点やご要望などございましたら、

お気軽に下記お問い合わせフォームよりお問い合わせください。

ヘルスケアソリューションに関するお問い合わせ

当社はセキュリティ保護の観点からSSL技術を使用しております。