Red Hat Enterprise Linuxサポート商品

基本サポート

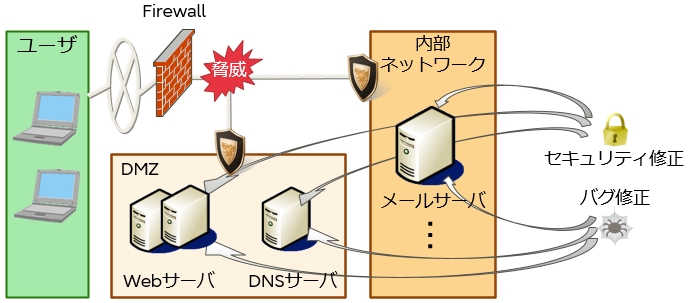

タイムリーな修正適用を必要とするシステムに適したサポート商品です。

常に最新のバグ、セキュリティ修正の適用を必要とするwebサーバやメールサーバなどのセキュリティを重視するシステムに最適です。最新の修正適用で安心してシステムを運用することができます。

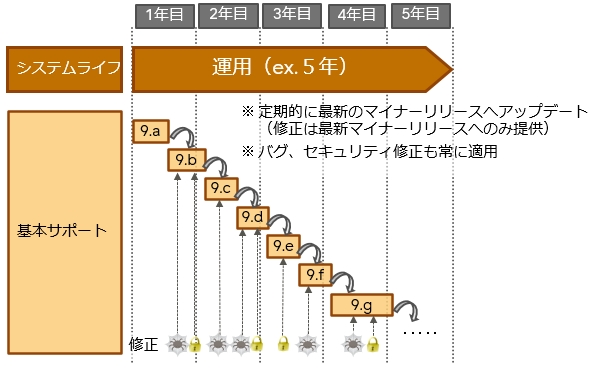

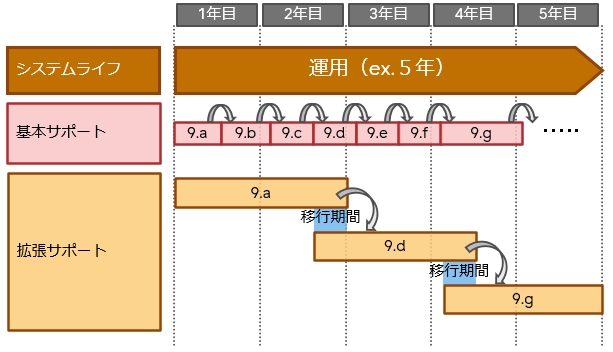

基本サポートによるシステム運用例

マイナーリリースの提供に合わせて、システムもアップデートしていきます。常に最新のマイナーリリース、修正をシステムに適用して運用する形態です。

拡張サポート(EUS)

計画的なアップデートを必要とするシステムに適したサポート商品です。

業務の継続性を求められるシステムでは、限られた計画停止のタイミングでアップデート作業を行う必要があります。しかし、実際には修正の適用時間は確保できてもアップデートの作業時間まで確保することが困難な場合もあります。

本サポート商品は、特定マイナーリリースに対する修正提供期間がマイナーリリースのリリースから2年間に延長(「基本サポート」は約6ヶ月)されるため、計画的なアップデート運用が可能となります。

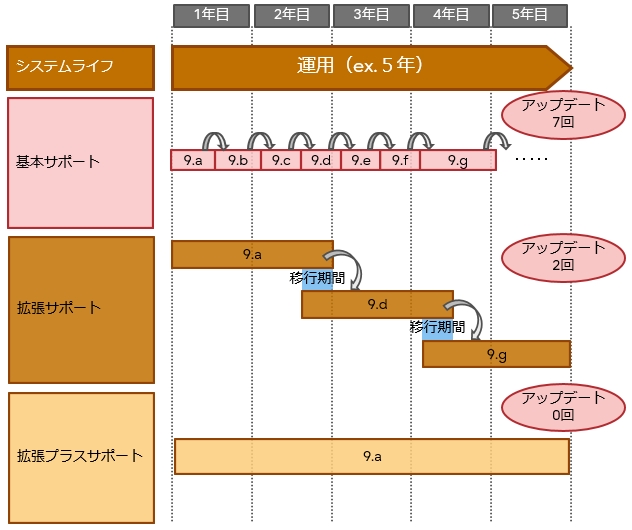

拡張サポートによるシステム運用例

例えば以下に示す運用期間が5年のケースで比較してみると、「基本サポート」は年に1~2回のアップデートが必要となるのに対して、「拡張サポート」はアップデート回数を2回に抑えることができます。

アップデート回数が減ることで、アップデートに伴う留意事項の抽出や事前検証、アップデート作業などを削減でき、運用コストの削減につながります。

拡張プラスサポート(AUS)

-

(注)対象ハードウェア/構成が限定されます。詳細は「

拡張プラスサポート構成情報(PRIMERGY)」をご参照ください。

拡張プラスサポート構成情報(PRIMERGY)」をご参照ください。

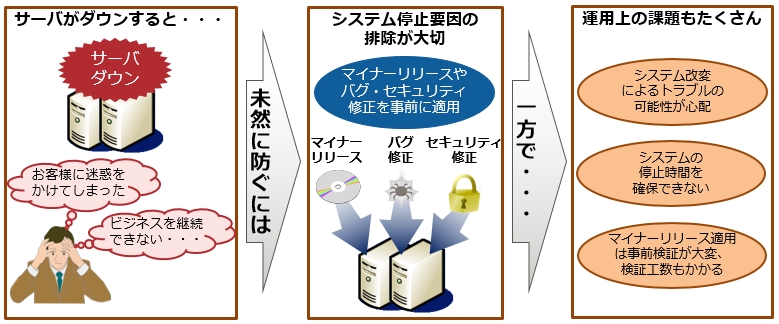

システムの安定運用と修正適用

高い信頼性が求められる社会システムや企業の基幹業務システムでは、ビジネスの継続性を維持するため稼働させたシステムは安定運用させたい(システムを停めたくない)、システムの停止要因は極力排除したい(バグやセキュリティホールを塞ぎたい)などの声が聞かれます。重要なサーバがダウンしてしまうと自社のビジネスが継続できないだけでなく、取引先やお客様にも迷惑をかけてしまいます。

システムの停止要因排除には修正適用が伴います。しかしその修正適用に対しても、システムの停止時間を確保できないので適用するタイミングがない、重大なトラブルを引き起こしうるバグの修正のみ適用したいなどの要件が出てくる場合があります。また、Red Hat Enterprise Linuxの修正は最新のマイナーリリースに対して提供されます。稼働しているシステムのマイナーリリースが最新でない場合、修正を適用するために最新マイナーリリースへのアップデートが伴います。

安定稼働しているシステムにはなるべく手を加えたくないというのがシステム管理者の本音でしょう。このように、システムの堅牢性を高める代わりに運用上のさまざまな課題も浮き彫りとなってきます。

- ビジネスの継続性を維持するため、稼働させたシステムは安定運用させたい(システムを停めない)

- システムの停止要因(バグやセキュリティホール)は極力排除したい、一方でシステム改変によるトラブルは避けたい

- システムの停止時間を確保できない、修正適用時間も最短にしたい

拡張プラスサポートで修正適用の負担を軽減

拡張プラスサポート(AUS:Advanced Mission Critical Update Support)は、特定のマイナーリリースを長期に渡って利用することができる安定運用、長期利用が求められるシステムに適したサポート商品です。

最新マイナーリリースに対してのみ提供される修正がAUSの対象マイナーリリースに対しても提供されるため、通常は必要となるマイナーリリースのアップデートを伴わずに修正適用が可能となります。アップデートを伴わないため必要最小限のシステム改変に抑えることができます。

AUSの対象マイナーリリースとそれに対する新規修正の作成・提供期間は以下のとおりです。

公開済みマイナーリリースのうち下記表に記載されていないマイナーリリースはAUS対象ではありません。

| 対象マイナーリリース | 新規修正の作成・提供期間 |

|---|---|

| Red Hat Enterprise Linux 6.2 | 2011年12月6日~2017年12月31日 |

| Red Hat Enterprise Linux 6.4 | 2013年2月21日~2019年2月28日 |

| Red Hat Enterprise Linux 6.5 | 2013年11月21日~2020年11月30日 |

| Red Hat Enterprise Linux 6.6 | 2014年10月13日~2020年11月30日 |

| Red Hat Enterprise Linux 7.2 | 2015年11月19日~2021年11月30日 |

| Red Hat Enterprise Linux 7.3 | 2016年11月3日~2022年11月30日 |

| Red Hat Enterprise Linux 7.4 | 2017年8月1日~2023年8月31日 |

| Red Hat Enterprise Linux 7.6 | 2018年10月30日~2024年6月30日 (*1) |

| Red Hat Enterprise Linux 7.7 | 2019年8月6日~2025年8月31日 |

| Red Hat Enterprise Linux 8.2 | 2020年4月28日~2026年4月30日 |

| Red Hat Enterprise Linux 8.4 | 2021年5月18日~2027年5月31日 |

| Red Hat Enterprise Linux 8.6 | 2022年5月10日~2028年5月31日 |

| Red Hat Enterprise Linux 9.2 | 2023年5月10日~2029年5月31日 |

| Red Hat Enterprise Linux 9.4 | 2024年4月30日~2030年4月30日 |

| Red Hat Enterprise Linux 9.6 | 2025年5月20日~2031年5月31日 |

-

(*1)RHEL7.6の期間は5年8か月です。

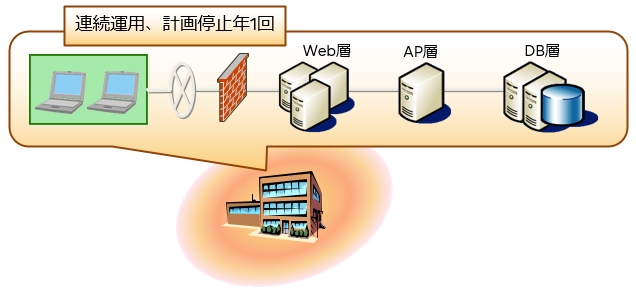

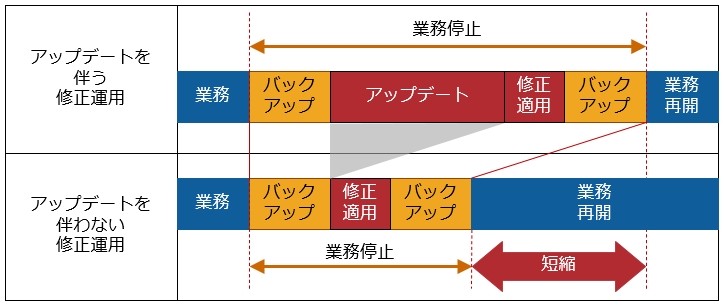

システム停止時間の短縮

連続稼働が求められるシステムほど計画停止の回数とシステムの停止時間が少なくなっていきます。それと反比例してシステム停止中のメンテナンス作業は増えていきます。計画停止の回数が少ないがゆえにさまざまな作業を停止時間の間に詰め込むからです。そのためOSの作業にだけ多くの時間を割り振るというようなことは難しくなってきます。拡張プラスサポートはシステムの停止時間短縮にも効果が期待できます。

対象マイナーリリースに対して長期に渡って修正が提供されるということは、多くの場合でマイナーリリースのアップデートを伴わずに修正適用できるということを意味します。マイナーリリースのアップデートにはそれなりの時間を必要とします。システムの停止時間が短いほど、このアップデート時間が重くなってきます。その問題を拡張プラスサポートなら解決してくれます。

【システム停止時間比較】

アップデートに伴う検証工数の削減

システム停止時間の短縮以外にも効果があります。それは検証工数の削減です。Red Hat Enterprise Linuxの場合、フルサポート(注)の期間中にリリースされるマイナーリリースにはソフトウェア機能拡張が伴います。これには非互換リスクも伴うため、マイナーリリースのアップデートを行う場合は事前の動作検証が重要となってきます。対象マイナーリリースに対して長期に渡って修正が提供されるということは、アップデート回数の削減と検証工数の削減を期待できます。

以下は拡張サポートと拡張プラスサポートの運用比較例です。開発期間が0.5年、本番運用が5年とした場合、拡張サポートでは2回のアップデートが伴います。一方の拡張プラスサポートは最大でも1回、最小ではアップデートを伴わない運用も可能となります。

拡張プラスサポートによるシステム運用例

拡張プラスサポートは単純なサポート価格の比較では拡張サポートと比べて高額な商品です。しかし、システムライフ全体でみた運用コスト比較ではアップデートに伴う検証工数の比率が大きくなり、運用コストをトータルで比較すると大幅なコストアップにはなっていません。その一方で検証作業が不要となるため、空いた工数を別の業務に振り向けられるという利点があります。