電子カルテ導入の流れとは?

~検討から導入までを徹底解説~【後編】

掲載日:2024年7月30日

前編では電子カルテの導入に向けた情報収集から検討、システム稼働に至るまでの段階的なプロセスについて解説しました。後編では、電子カルテの導入において、特に重要となる電子カルテベンダーの選び方について丁寧に解説いたします。

「(前編)電子カルテ導入検討~稼働まで」の振り返り

本コラムの前編では電子カルテの導入は下記の3つのフェーズで導入の流れを確認しました。

電子カルテ導入検討~稼働までの各フェーズと期間

| 1.情報収集フェーズ | 2.検討~契約フェーズ | 3.導入フェーズ | |

|---|---|---|---|

| ゴール | 今後の具体的な検討に向け、電子カルテに関する情報や現行運用の主な課題を整理する | 電子カルテ導入の目的をプロジェクトチーム内で合意し、自院に見合う電子カルテを選定する | 自院の運用に合うように、各種マスタ等を設定し、システムを稼働させる |

| 実行者 | システム担当者 | システム担当者 プロジェクトメンバー等 |

全スタッフ |

| 期間 | 約6か月~1年 | 約1年 | 約6か月 |

| 活用概要 |

|

|

|

1. 情報収集フェーズ

医療DX令和ビジョン2030では、全ての医療機関への電子カルテの普及が示されており、2025年度から全国医療情報プラットフォームの運用が始まります。そのため、電子カルテの導入は避けることができないものと考えられます。電子カルテの導入にあたっては、現行運用の課題や予算の把握も含めた情報収集が必要です。

2. 検討~契約フェーズ

電子カルテの導入では、プロジェクトチームを編成します。また、電子カルテに必要な機能と要件を明確化し、「要求仕様書」を作成して、電子カルテベンダーの比較検討を行い、自院に最適なベンダーを選定して契約に進みます。

3. 導入フェーズ

導入の準備や運用の設計を行い、スタッフのトレーニングやテストを行った後に電子カルテの稼働に進みます。

適切なベンダーの選び方とは?

前編「2. 検討~契約フェーズ」では、ベンダー選定について述べましたが、具体的には以下の基準について考慮することが求められます。

- 機能性

自院が求める機能を満たしているかを確認します。まず、各ベンダーが電子カルテに搭載されている基本的な機能を確認します。事前に作成した「要求仕様書」に基づいて、患者情報管理、診療記録、検査結果の表示などの基本的な機能が搭載されていることを確認します。

さらに、機能や帳票のカスタマイズに柔軟に対応できるかどうかも評価ポイントです。ただし、カスタマイズを多くするほどに、長期的にはメンテナンスの手間やコストもかかるため、本当に必要であるのかを改めて検討することが必要でしょう。

また、経営状況の可視化ツール(注1)など、現場スタッフの業務効率化だけではなく、経営に関する機能群の搭載有無を必要に応じて確認することも大切です。

(注1)経営状況可視化ツールとは、病院経営の重要項目を可視化し、経営状況の簡易分析レポートを提供する「経営ダッシュボード」などの支援ツールを使用することで、経営課題をタイムリーに把握し、経営判断を迅速かつ的確に行いやすくなります。 - 操作性

「操作性」とは、ユーザーが使いやすい設計となっているかということです。操作性は日常の業務効率に直結します。導入時だけでなく新入職員に対してもトレーニングが必要となるため、簡単かつ直感的に操作できるかが重要となります。 - サポート体制

サポート体制が充実していることも重要です。ベンダーが導入時の支援だけでなく、質問やトラブル対応に迅速に対応できるかを確認します。特に近年は電子カルテの需要が増えていることからシステム人材の確保は各ベンダーでも課題となっています。運用中のトラブル対応や定期的なメンテナンスなどへのサポート体制は必ず確認しましょう。 - 費用

導入にかかる初期費用が適正であるかを確認します。初期費用には主にハードウェア費用(サーバーやクライアント端末等)、ソフトウェア費用(電子カルテソフト、医事システム、PACS関連等)、および導入費用が含まれます。電子カルテの費用は単なるコストではなく、将来への投資となります。例えば、現場で使用するクライアント端末の台数を無理に減らしてしまった場合、業務効率の低下を招く可能性があるため注意が必要です。

月々の運用コストやメンテナンス費用が明確で、適正な負担であるかどうかも重要です。

また、中長期的な視点で、診療報酬改定や運用の変更に伴うシステム修正にかかるコストを把握しておくことも必要です。 - 実績と評価

実績が豊富なシステムほどユーザーの意見が反映され、システムの改善が進みます。また、ユーザー評価が高いことも重要な選定基準です。

他の医療機関での導入事例や使用感を参考にすることは非常に重要です。実際に同程度の規模や機能の医療機関がどのように電子カルテを運用しているかを見学するなどし、実際に目で見て確認することで、自院に適したシステムの選定の参考にすることができます。 - 連携

病院では内視鏡システムや臨床検査システム、医事システム、画像診断システムなど多数の部門システムが使用されています。候補となるベンダーの電子カルテは自院の部門システムとの接続が可能かどうか、接続の実績はあるかなどについて確認が必要です。 - 将来性

導入後、電子カルテは単なるツールではなく、自院の基幹システムとなるため、システムベンダーとは長いお付き合いとなります。変化の激しいこれからの時代には単純な機能の追加だけではなく、企業としてどのようなポリシーで先進的な取り組みを行っているのか、時代の変化を捉えて対応できるベンダーなのかを見定める必要があります。 - セキュリティ

患者データの保護は最優先事項の1つです。データの保護、アクセス権限の管理、データの暗号化が確保されているかを確認します。さらに、データのバックアップとリカバリ体制が整っていることも重要です。これにより、データの紛失やシステム障害時にも迅速に対応できます。

セキュリティについては、政府が2023年5月に「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.0版(注2)」を定めており、電子カルテ導入においても、安全管理体制や情報セキュリティ対策への遵守が必要不可欠となっています。

(注2)医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.0版とは近年、医療等分野及び医療情報システムに対するサイバー攻撃はますます多様化・巧妙化しています。

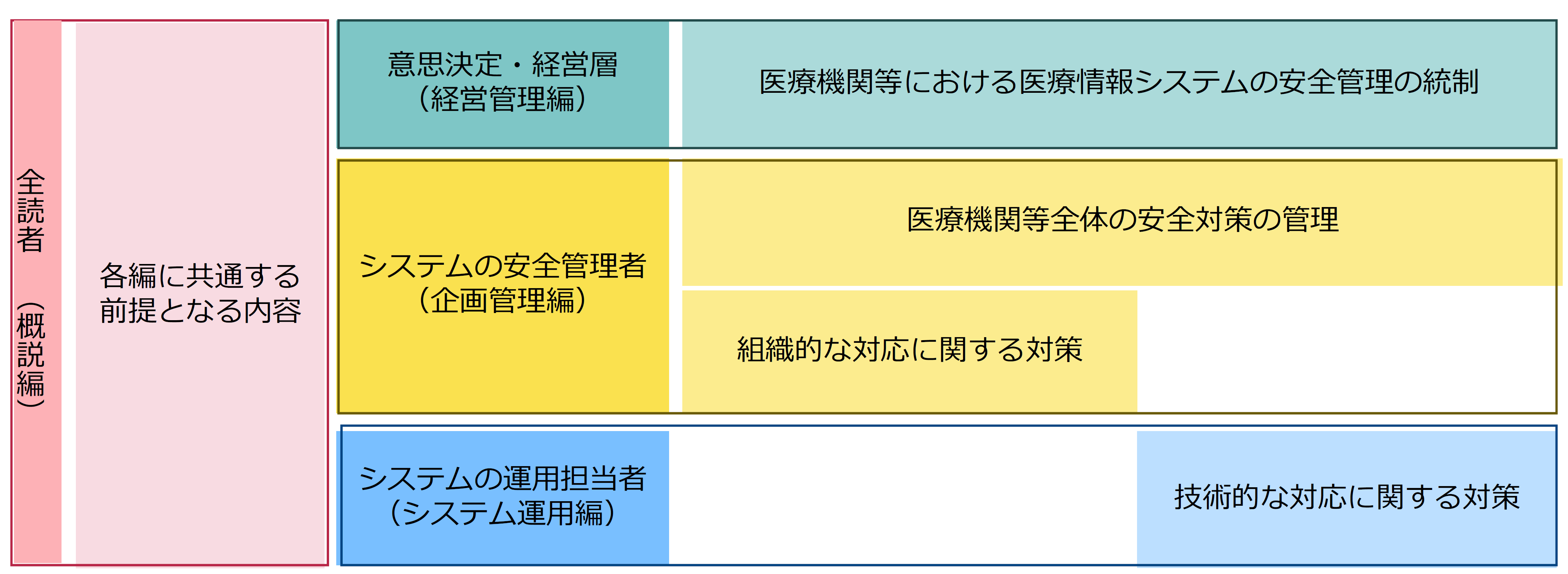

「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン1)」は、医療機関においてすべての医療情報システムの導入、運用等に関わる者を対象とした、医療情報システムの安全管理や法令遵守のための技術的・運用管理上の対策を示したものです。2023年に公開された第6.0版では、「経営管理編」、「企画管理編」、「システム運用編」に分けられています(図2)。

図2. ガイドライン第6.0版を構成する各編

経営管理編では、経営層が遵守すべき事項、企画管理やシステム運営の担当者への指示事項が示されており、具体的には以下の内容が含まれます。

- 安全管理に関する責任・責務

- リスク評価を踏まえた管理

- 安全管理全般(統制、設計、管理等)

- 安全管理に必要な対策全般

- 医療情報システム・サービス事業者との協働

この中で、医療情報システムの安全管理体制や情報セキュリティインシデント発生時の対応の他、業務を外部へ委託する際には、その業務の内容や責任範囲、役割分担を明確にして双方で認識の食い違いが生じないよう、「書面等により可視化し、適切に契約等の取決めを実施し、保管すること。」と記載されています。

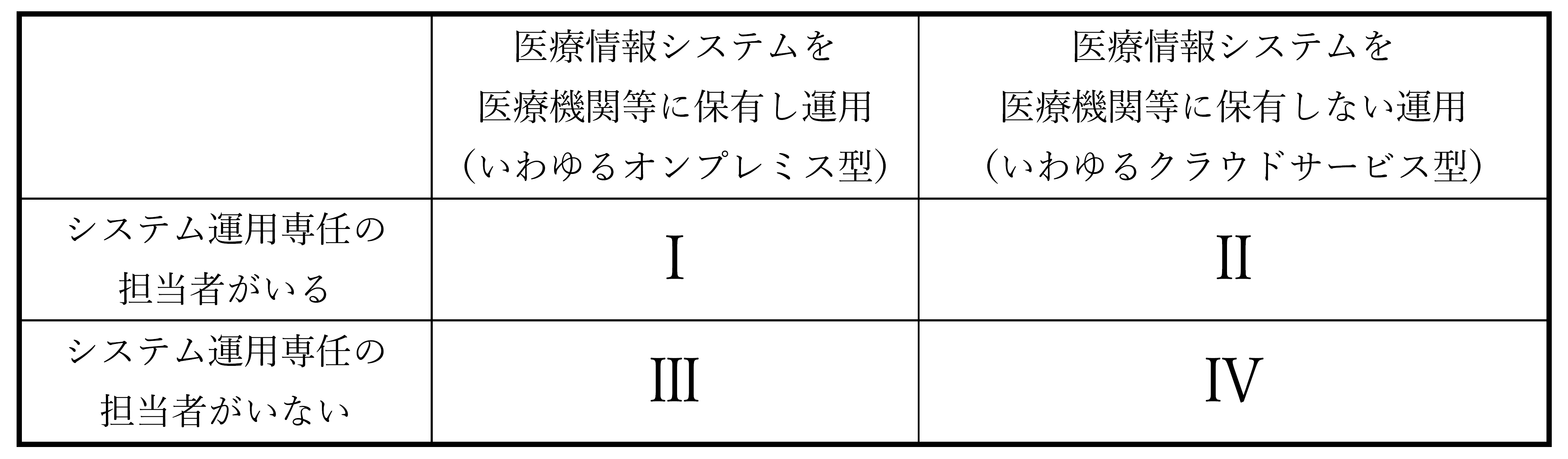

また、企画管理編では、医療機関等において医療情報システムの安全管理の実務を担う担当者(企画管理者)を対象に、組織体制や情報セキュリティ対策に係る規程整備、統制等の安全管理の実務について、具体的な遵守すべき事項が記載されています。医療機関における専任のシステム運用担当者の有無と、導入している医療情報システムの形態に応じた4つの参照パターンが示されていますので、自施設に最も適した参照パターンに基づいた対応が求められます(図3)。求められる対応の詳細については、ガイドラインを直接ご参照ください。

図3. 医療機関等の特性に応じた本ガイドラインの参照パターン

この他、このガイドラインに記載されているセキュリティ対策のうち、優先的に取り組むべき事項をまとめたものとして、厚生労働省から「医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト」2)が公開されています。このチェックリストは医療法第25条第1項に基づく立入検査時に確認するもので、チェック項目の末尾には、具体的なチェック内容を解説したマニュアルの章番号が追記されています。

その他、よく見落としがちなポイント(ネットワークインフラ整備)

前編「3. 導入フェーズ ① 準備(院内環境準備)」では、ネットワーク環境を整備し、病院内のインフラを確認して必要な設備の追加や改修を行う点について触れました。電子カルテを新規導入する場合、ネットワークインフラの整備が大変重要です。ネットワークが全くない状態から構築を行う際には、まず配線ルートと配管の状況を確認し、通信の安定性と将来的なメンテナンスの容易さを確保するため、最適なルートを選定します。また、ネットワーク機器の設置場所を適切に決め、冗長化の範囲を定めることが重要です。冗長化とは、何らかの障害がシステムの一部に発生した場合に備えて、障害発生後でもシステム全体の機能を維持し続けられるように、平常時から予備装置をバックアップとして配置し運用することです。これにより電子カルテの停止リスクを減らし、システムの信頼性を高めることができます。

さらに、ネットワークインフラの設計段階から運用とメンテナンスを見越した計画を立てることも重要です。定期的なメンテナンスや障害時の迅速な対応が可能な体制を整えておくことで、システムの長期的に安定した稼働を実現することができます。

最後に

後編では、今後の医療機関の経営を大きく左右する電子カルテベンダーの選び方を主に解説しました。電子カルテの導入に際しては、適切なステップを踏み、自院に最適なものを選ぶことが重要です。これにより、業務効率化や医療の質向上が期待されますが、その一方で導入後も適切な運用が求められます。特にシステム担当者がいない中小規模の病院の皆さまにとって、参考になれば幸いです。

筆者プロフィール

株式会社日本経営 厚生政策情報センター 主幹 森實雅司

臨床工学技士として高度急性期病院で計21年間臨床業務に従事。経営学修士(MBA)取得後、2023年4月に日本経営へ入社し、医療政策情報の発信を担当、病院経営に関する講演や企業研修、医療関連企業のマーケティング支援も行う。

免責事項

本資料の内容に関する一切の著作権及び利用権は日本経営に帰属するものです。また、電子的または機械的な方法を問わず、いかなる目的であれ無断での複製や転送を禁じます。使用するデータ及び表現等の欠落、誤謬につきましては、その責任を負いかねます。

内容は公表された厚生政策情報に基づいていますが、具体的な対策の立案及び実行はご自身の責任において行ってください。これらの情報によって生じたいかなる損害につきましても、責任を負うものではありません。

関連コンテンツ

-

【セミナー】電子カルテ導入の壁を突破する!課題発見と解決のためのセルフチェックセミナー

【セミナー】電子カルテ導入の壁を突破する!課題発見と解決のためのセルフチェックセミナー

「電子カルテを導入したい気持ちはあるけれど、院内で検討が止まってしまっている…」そんな病院様に向け、「どこで」「なぜ」止まっているのかを把握し、それをどう乗り越えるかまでを一緒に考える“参加型セミナー”です。電子カルテの導入を具体的に前に進めるヒントをお持ち帰りください。 -

【お役立ち資料】医療DX令和ビジョン2030 電子カルテ導入検討ガイドブック-いつから検討すれば良いの?編

【お役立ち資料】医療DX令和ビジョン2030 電子カルテ導入検討ガイドブック-いつから検討すれば良いの?編

医療DX令和ビジョン2030や補助金に関する情報を整理し、電子カルテ導入の適切な検討時期について客観的な視点でお伝えします。 -

【製品紹介】診療所向けクラウド型電子カルテ「HOPE LifeMark-TX Simple type」

【製品紹介】診療所向けクラウド型電子カルテ「HOPE LifeMark-TX Simple type」

医療DX令和ビジョン2030へ完全対応!誰でも簡単に使えるので、開業する先生にもおすすめです。 -

【お役立ち資料】経営向上に向けた「HOPE LifeMark - 病院経営ダッシュボード」のご紹介~経営状況のタイムリーな見える化で病院経営を支援~

【お役立ち資料】経営向上に向けた「HOPE LifeMark - 病院経営ダッシュボード」のご紹介~経営状況のタイムリーな見える化で病院経営を支援~

富士通の「経営ダッシュボード」ツールは、経営状況をリアルタイムで可視化し、現状把握や早期の課題発見を強力にサポートいたします。

富士通のヘルスケアソリューション

富士通の先端ICTで構成されたヘルスケアソリューションにより、子供からお年寄りまでのすべての方が安心・安全で健やかに暮らせるための健康長寿社会づくりを実現します。

ご不明な点やご要望などございましたら、

お気軽に下記お問い合わせフォームよりお問い合わせください。

ヘルスケアソリューションに関するお問い合わせ

当社はセキュリティ保護の観点からSSL技術を使用しております。