電子リソースの「管理と活用」

~電子リソースデータ共有サービスの活用事例と

富士通のERMS ~

近年、大学図書館では電子ジャーナルや電子ブックなど電子リソースの利活用が進み、膨大な量の学術情報の管理やライセンス遵守が求められています。従来の管理システムでは対応困難な課題を解決するため、国立情報学研究所では「電子リソースデータ共有サービス(Electronic Resource Data Sharing services:ERDS)」の活用を推進しています。こうした状況の中、大学図書館がERDSの導入・活用するポイントについて、富士通Japan主催の大学図書館ウェビナーで佛教大学図書館 飯野 勝則様にご講演いただきました。ERDSと連携した富士通の「電子リソース管理システム(ERMS)」の機能や利用シーンと合わせて紹介します。

電子リソース管理を効率化するデータ共有サービス ERDS

「タイトルリスト( JUSTICE)」は、電子リソースのタイトルリスト共有サービスです。TSVファイルで提供されるため、既存の図書館システムに容易に登録できます。利用者はタイトルリストから契約済みの電子リソースにアクセスでき、大学図書館は購読状況を把握できます。

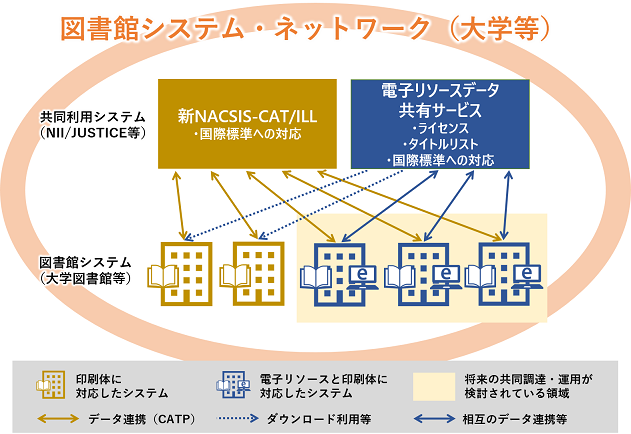

※画像は国立情報学研究所これからの学術情報システム構築検討委員会のWebサイトより引用させていただいております。

URL:https://contents.nii.ac.jp/korekara/libsysnw

その導入・活用で重要となるのが、電子リソース利活用の「約束ごと」の理解です。紙媒体の図書や雑誌については大学図書館が物理的な媒体を所有している場合が多いですが、その利用に関する約束ごとは法律で定められています。大学図書館は法律に従うことで、必要十分な正しいサービスを提供できます。一方、電子リソースは一般的に大学図書館が所有権を持つのではなく、版元との利用契約に基づいてアクセスと利用が許可されます。利用者と大学図書館が守るべき「約束ごと=ライセンス」の確認など、従来の仕組みでは対応できない機能を補完するのがERDSです。

電子リソースの所在やライセンスの確認ERDSでできること

ERDSは、電子リソースのオープンナレッジベース「ERDB-JP」をはじめ、「タイトルリスト(JUSTICE)」、「ライセンス(JUSTICE)」、「電子ブックメタデータ(国内)」で構成されています。

タイトルリストの活用でできること[電子リソースの所蔵管理]

「タイトルリスト( JUSTICE)」は、電子リソースのタイトルリスト共有サービスです。TSVファイルで提供されるため、既存の図書館システムに容易に登録できます。利用者はタイトルリストから契約済みの電子リソースにアクセスでき、大学図書館は購読状況を把握できます。

ライセンスの活用でできること[電子リソースの約束ごとへの対応]

「ライセンス( JUSTICE)」は、電子リソースのライセンスを図書館システムでも確認・利用できるように項目化して配布するサービスです。例えば、各電子リソースのライセンス情報を「タイトルリスト(JUSTICE)」に紐づけ、注記やコメントとしてOPACに表示することで、利用者はアクセス前にライセンスを確認できます。

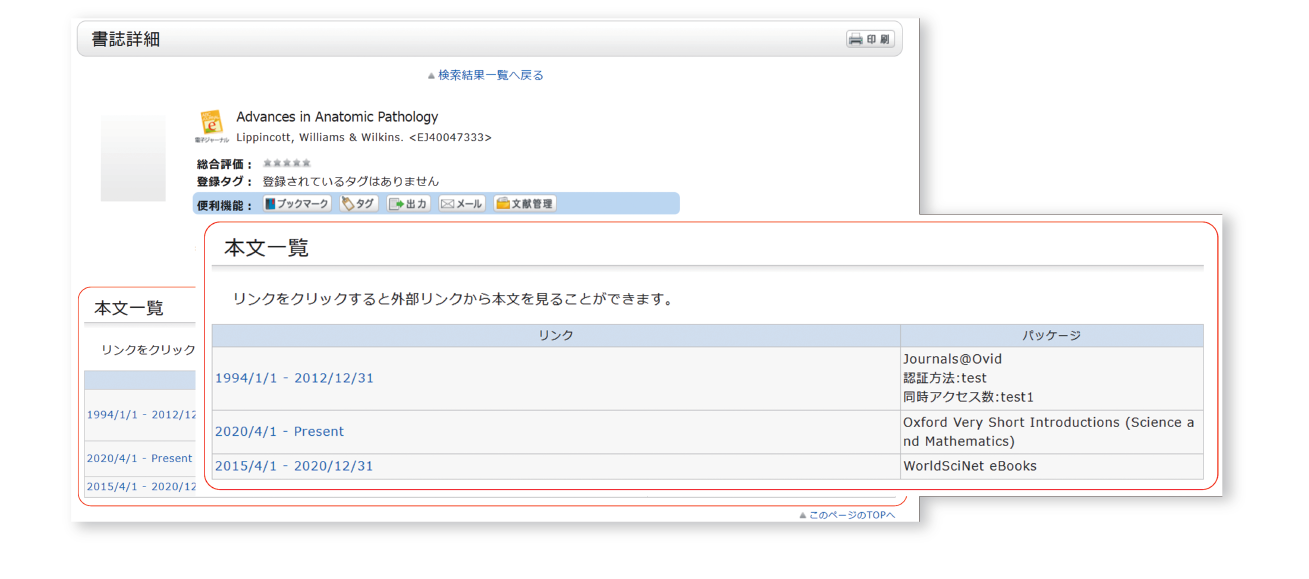

「タイトルリスト( JUSTICE)」のファイルをリンクリゾルバにオリジナルパッケージとして取り込み、ライセンスを「注記」として公開することで、利用者は電子リソースのライセンス情報を簡単に確認できます。

佛教大学では、リンクリゾルバ上で電子リソースごとに「利用条件を表示」というリンクを示し、学外利用者が閲覧可能なコンテンツがどれか分かるようにしています。

電子ブックメタデータ(国内)の活用でできること[資産管理]

「電子ブックメタデータ(国内)」は、日本の商用学術機関向け電子ブックの書誌コード(メタデータ)とアクセス情報を集めたデータベースです。電子ブックの購入検討の際に活用できます。検索すると同一の電子ブックはグループ化され、購入済のタイトルを確認できます。論文など学術情報データベースのCiNii Booksと連携すれば、同一タイトルの紙の図書や雑誌が購入済かどうかも分かります。

電子リソース管理システムERMS概要と佛教大学での導入

ERDSを導入・活用することで、電子リソースの所蔵管理やライセンスの確認などが効率的にできますが、大学図書館ではそれ以外にも版元との契約書や請求書など、膨大な量の電子リソースに紐づく情報を管理しなくてはなりません。その管理に有効なのが「電子リソース管理システム(Electronic Resource Management System:ERMS)」です。

ERMSは、図書館が所有する電子リソースのライセンス情報や契約情報、アクセス情報などを一元管理するシステムです。ERDSの情報を自動取得し、利用者向けの情報として図書館のWebサイトやリンクリゾルバなどに表示できます。例えば、大学図書館で購入するパッケージ契約のコアジャーナルの契約書は契約期間終了後もアクセス権の維持や更新に関する情報が含まれるため、ERMSで恒久的に管理しておくと安心です。管理者アカウント情報、緊急連絡先などの情報も恒久的に保存・管理できるので、人事異動で担当者が変わったときにも情報が引き継がれます。

佛教大学では、約10年前からERMSを導入しています。きっかけは、大学が「資産」として購入した電子ブックについて、適切な管理を行う必要性がある旨、財務部門等から指摘を受けたことです。ERMSは財務部門にとっても有用なことから、導入においては財務部門の理解と協力を得ることも重要です。

富士通が提供する電子リソース管理システムERMS

富士通では大学図書館職員の業務負担軽減と利用者の利便性向上を目指し、ERMSを提供しています。主な機能は、契約期限切れのリスク低減、アクセス権管理の簡素化、「ライセンス(JUSTICE)」や電子ブックメタデータ(国内)との連携などです。ライセンス(JUSTICE)との連携により、利用者はOPAC上で電子リソースの利用条件を確認できるため、問合せ件数の減少が期待できます。また、電子ブックメタデータ(国内)との連携で、OPAC情報を充実させ資料発見性を向上させます。

利用シーン 1

OPACにライセンス情報を表示し図書館職員への問合せを減らす

多くの大学図書館では、電子リソースのライセンス情報を表計算ソフトで管理しているため、利用者がOPACなどで確認できないことが課題でした。ERMSの契約管理機能を用いることで、OPACにアクセス権情報などを表示できるようになり、利用者が利用条件を容易に確できるようになります。利用者からの問合せ件数が減り、図書館職員の対応の負担軽減と業務効率化が期待できます。

また、ERMSのライセンス(JUSTICE)連携機能で、ライセンス情報の取得と更新も容易になります。 OPACへの表示内容は柔軟にカスタマイズでき、必要に応じて追加・削除・変更が可能です。

利用シーン 2

OPACにライセンス情報を表示し図書館職員への問合せを減らす

契約情報を表計算ソフトで管理していると、情報が散在し格納場所が分からなくなってしまう、最新情報に更新されないまま保存されてしまうといった問題があります。ERMSの契約管理機能に契約情報を一元管理することで、図書館職員全員が契約情報を参照・更新できるようになり、属人化による情報共有の非効率性や管理の煩雑さといった課題を解決できます。

検索機能も充実しており、「契約更新1カ月後」、「今年度の契約」、「同一契約の更新履歴」など、さまざまな条件で契約情報を検索し一覧表示できます。職員間の情報共有をスムーズにし、属人化を防ぐことで業務の効率化が期待できます。

利用シーン 3

膨大な書誌情報の更新と整備を簡単に

電子リソースの書誌情報と契約情報を表計算ソフトと図書館システムとで別々に管理している場合、それぞれの情報を照合して確認に手間がかかります。こうした業務の非効率を改善するのにERMSは有効です。リンクリゾルバ取り込み機能と電子ブックメタデータ連携機能を利用することで、書誌情報を一括で取り込み、整備できます。書誌詳細画面では、アクセス権情報と契約情報を同一画面で表示できるため、契約情報を確認しながら書誌情報の更新・管理も可能です。これにより書誌情報と契約情報の整合性を保ちながら、効率的に管理できるようになり、アクセス権に関する問合せにも迅速に対応できるようになります。

富士通のERMSは、大学図書館の電子リソース管理におけるさまざまな課題を解決し、業務効率化と利用者サービスの向上に貢献するシステムです。今後もさらに機能を拡充していきます。

用語解説

| リンクリゾルバ | OPACなど各種文献データベースの検索結果から、必要な論文・文献へのリンク先を示し、入手経路や方法をナビゲートするシステム。 |

|---|---|

| ライセンス(JUSTICE) | 出版社や学会など電子リソース(電子ジャーナル、電子ブック、データベース等)の版元が大学図書館コンソーシアム連合 (JUSTICE)に提出した提案書の中のライセンスに関する情報のこと。大学図書館が利用者に電子リソースの利用条件を提示した り、職員が永続的アクセス権等を管理したりするときに利用する。 |

| タイトルリスト(JUSTICE) | 出版社・学会など電子リソース(電子ジャーナル、電子ブック、データベース等)の版元が大学図書館コンソーシアム連合(JUSTICE) に提出した電子リソースのパッケージのタイトルリスト。 |

[ 2025年4月 掲載 ]

本事例中に記載の肩書きや数値、固有名詞等は取材日のものであり、このページの閲覧時には変更されている可能性があることをご了承ください。

本事例に関するお問い合わせ

-

お問い合わせ

当社はセキュリティ保護の観点からSSL技術を使用しております。

-

0120-835-554(通話無料)

富士通Japan株式会社(お客様総合センター)

受付時間 9時~12時、13時~17時30分(土曜・日曜・祝日・当社指定の休業日を除く)