量子コンピューター にプロジェクションマッピング !?

先端技術の特長をわかりやすく伝えつつ

”WOW”※1な演出で多くの人目に留まるように

掲載日 2024年3月8日

掲載日 2024年3月8日

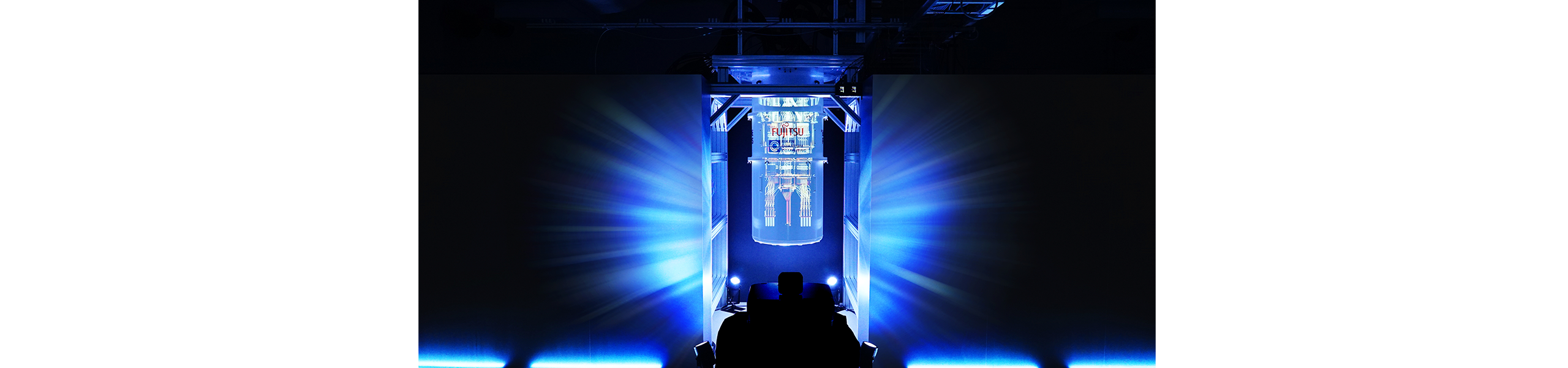

2023年10月、富士通と理化学研究所様が共同開発した量子コンピューター の記者会見を開催。会見後には記者の方たち向けに装置のお披露目イベントが開かれ、稼働中の量子コンピューター を前にして装置の特長となる技術について解説がありました。今回、デザインセンターはお披露目イベントの演出をトータルプロデュース。中でも量子コンピューター の内部構造が詳細にわかる鮮やかなプロジェクションマッピングでは、参加者に革新的な技術の発表をより印象づけることができました。演出に携わったデザインセンターの二人に、こだわりやプロジェクトを通して得た気づきを聞きました。

インタビュイープロフィール

エクスペリエンスデザイン部

部署名・肩書は取材当時のものになります。

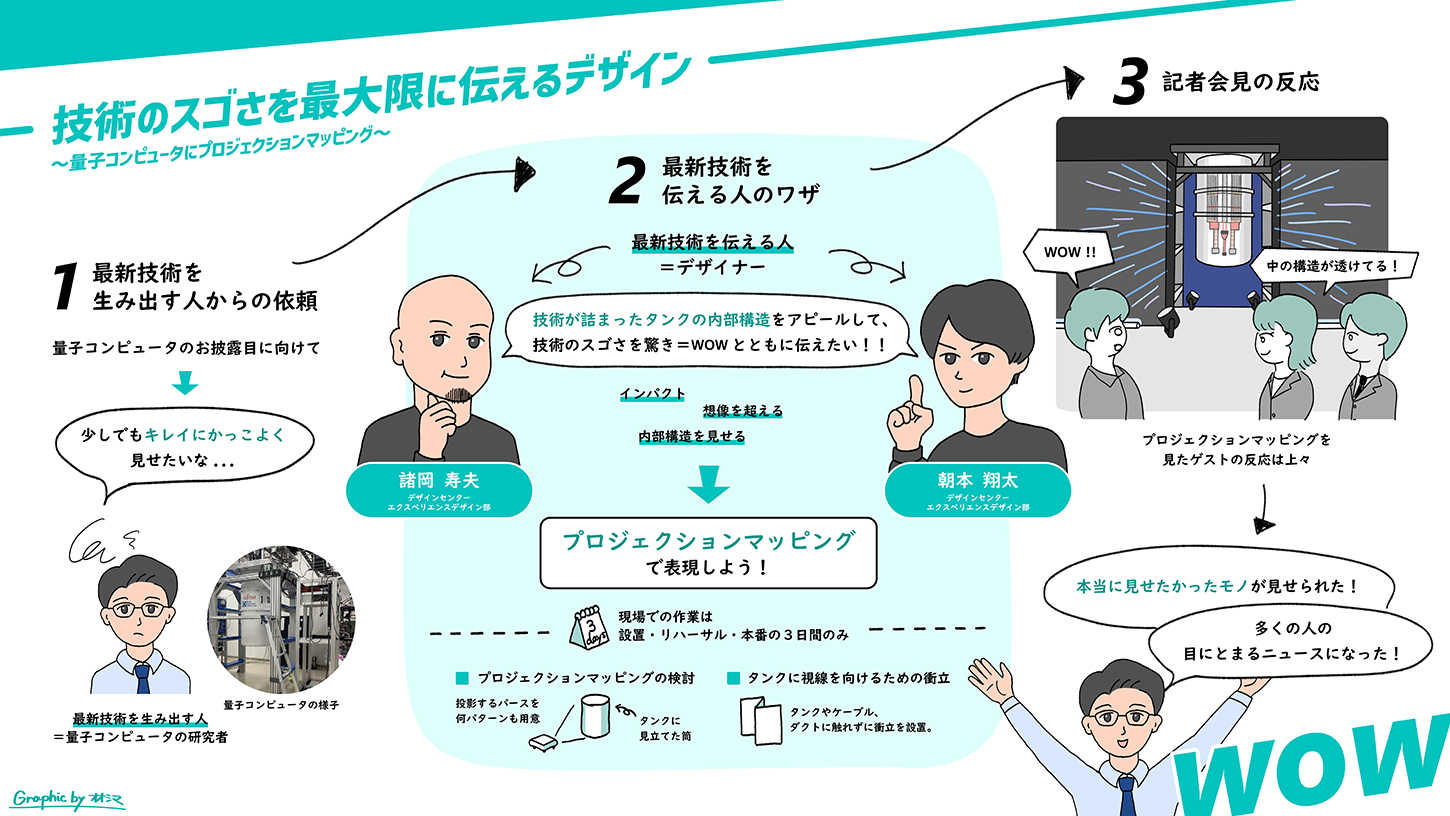

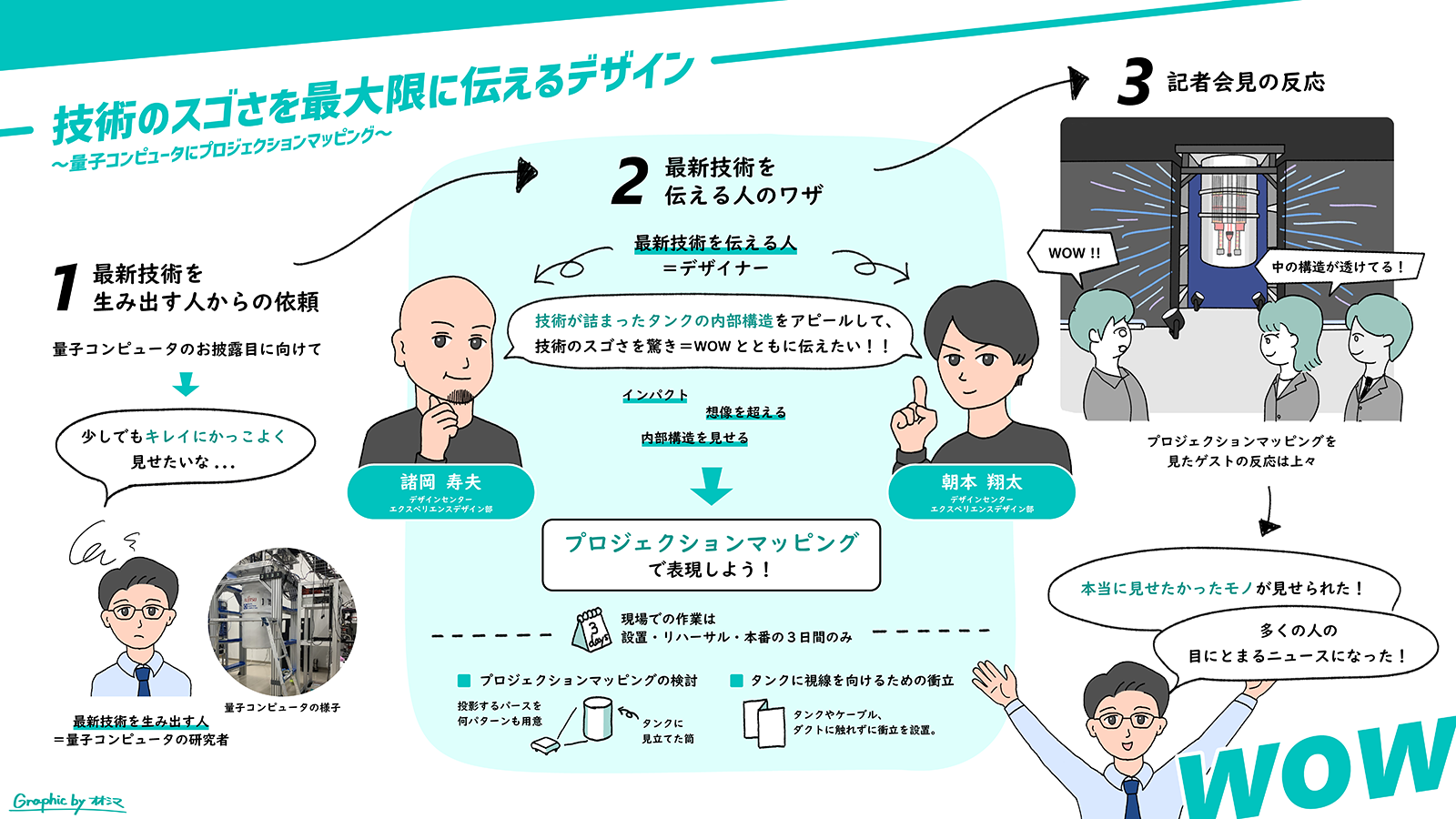

グラレコ by エクスペリエンスデザイン部 大島 拓也

グラレコ by エクスペリエンスデザイン部 大島 拓也当初、富士通研究所からの依頼は、「会見後に行われる、記者向けの実機お披露目イベント時の装置ならびに周辺の体裁を整えてほしい」というものでした。稼働中の量子コンピューターが設置された部屋は、周辺機器とケーブルが丸見えの状態。そこを目立たせることなく、実機のお披露目にふさわしい外観の整備が求められたのです。

周辺機器とケーブルが接続された稼働中の量子コンピューター

周辺機器とケーブルが接続された稼働中の量子コンピューター10月初旬に予定されていたイベントに向け、現場を視察したデザインセンターのメンバー。現場で装置のセッティングをされている研究所の方に話を伺うと、量子コンピューターの冷却装置は一度止めてしまうと再び温度を下げるのに時間がかかるため、イベント中も稼働させていることが必須とのことでした。その中でどういった演出ができるか、メンバーで構想を練っていきました。

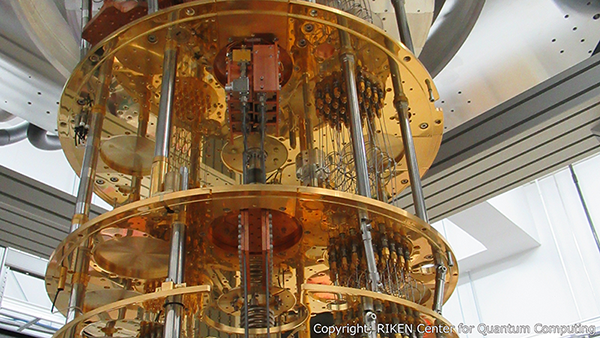

諸岡: 実機を見てまず思ったのが、量子ビットチップなど重要な部分はタンクで覆われているので、外観からだと技術のすごさが伝わりづらいということ。そこで、単に体裁を整えるだけでなく、プラスで何か演出できないかと考え始めました。

アイデアを練る際に重視したのは目的を明確にすることです。主催者側であれば多くの方に量子コンピューターのサービス開始を知ってもらいたい、メディア側であればより多くの人が興味を持つ情報を伝えたい、メディアの視聴者・読者であれば技術の特徴や構造を知りたいはずだと考え、それぞれの目的がかなう最適な演出を目指しました。一方で、元々量子コンピューティング自体がすごい技術なので、凝った脚色は必要なく、あくまで正確に伝えることを心がけました。

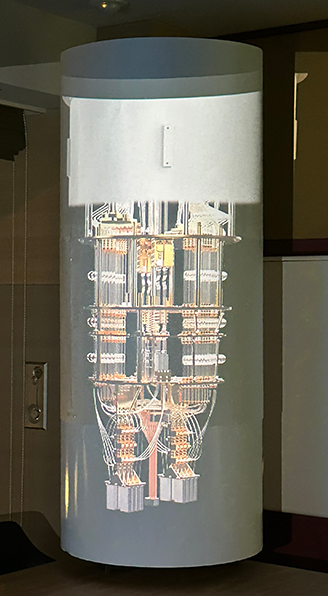

普段はタンクで覆われている量子ビットチップなど重要な部分

普段はタンクで覆われている量子ビットチップなど重要な部分朝本: 稼働中の実機は動かすことも触れることもできないといった様々な条件がありましたが、提案するからには「見る人の期待を超えるものを!」と思って臨みました。外から見ると、従来のコンピューターの構造とは違う吊るされたタンクに目が行きますが、タンクの中にある内部構造が量子コンピューターの大きな特徴。本来は見ることのできない緻密な内部構造を透けて見せることで見た人に“WOW”と感じてもらえると思ったので、まるで本当にそこにあるかのようにリアルな映像表現が可能なプロジェクションマッピングで内部構造を投影することにしました。加えて、映像が際立つよう、周辺機器やケーブルを衝立で隠すことにしたんです。

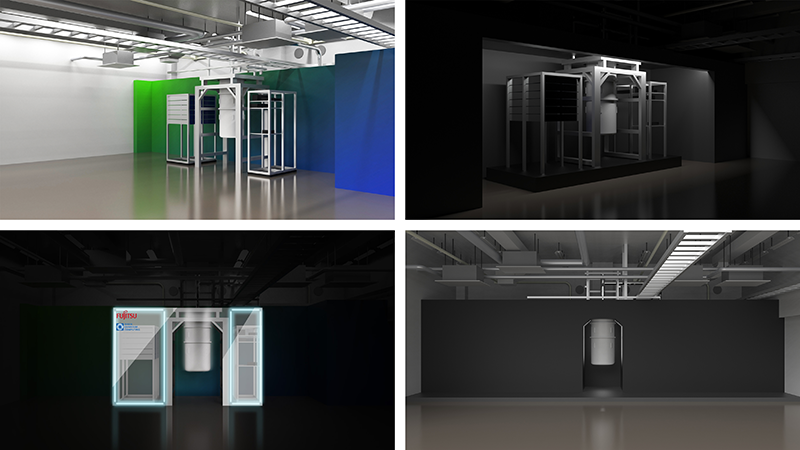

現場の条件に鑑みて、演出は「衝立のみ」「衝立+プロジェクションマッピング」など複数のパターンを提案。富士通研究所からも承認が下り、演出についてデザインセンターに一任してもらえることになりました。

提案した複数のデザイン案

提案した複数のデザイン案富士通研究所からGOサインが出た後は、協力会社と超特急で演出の実現可能性を探っていきました。量子コンピューターの安全稼働は絶対条件。タンクはもちろん、ケーブルやダクトにも触れてはならず、衝立の構成は綿密に考える必要がありました。

プロジェクションマッピングも、事前にデザインセンターのオフィス内でタンクに見立てた実物大の紙筒を作り、映像の投影状態を確認。現場での作業は、設置・リハーサル・本番の3日間と限られていたため、富士通研究所の担当者と一緒にイベントの進行と演出を時間いっぱいまで詰めていきました。

諸岡: プロジェクションマッピングを採用しつつ、エンタメ性を強くしないことが気をつけたポイント。その上で、映像・照明・音響と合わせてトータルで見せることにこだわりました。併せて、当初予定になかった説明資料の体裁やわかりやすさを向上させ、会場に別途設置したチップを展示する台も、イベントの雰囲気に合うように手配しました。

映像を確認するため実物大の紙筒に投影

映像を確認するため実物大の紙筒に投影

朝本: 映像で一番こだわったのは内部構造がリアルに見えることです。投影した映像が人の目線から最も自然に見えるパースなのか確認するために、あらかじめムービーを何パターンも用意して現場で映しながら、どれがベストか探っていきました。やはりパソコン上で見るのと実際に投影して見るのとでは全然違ったので、事前にいろいろなパターンを作っておいてよかったです。映像のタイミングやライティングを含めた演出も現場で調整しました。

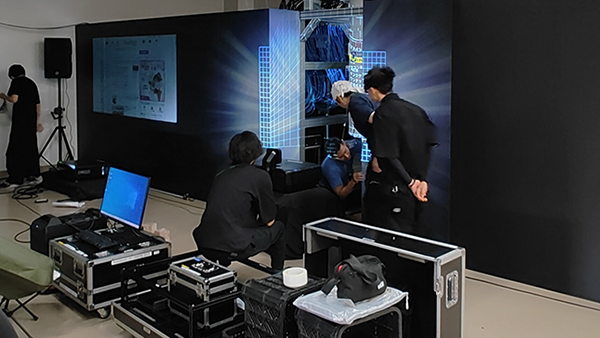

あらかじめ用意してあった、数パターンの映像を現場で映しながらの調整する様子

あらかじめ用意してあった、数パターンの映像を現場で映しながらの調整する様子そして当日。お披露目イベントに参加されたゲストの反応は好意的なようでした。量子コンピューターを背に記念撮影する様子など、会場には多くの笑顔が見られました。さらに、メディアがリリースした記事にはプロジェクションマッピングの画像や動画が使われ、思わず読んでみたくなるようなインパクトが加えられたことで、幅広い方々の目に触れる契機になりました。

朝本: 集まったゲストの方々の反応を間近で見られたのがよかったですね。「おぉ!」と驚きの声を上げる人や、写真や動画を撮影している人もいて、とても好意的に受け取ってもらえたことを実感しました。

諸岡: 私たちの作業は、稼働に携わる研究者の皆さんに負担なのではないかと気がかりだったので、皆さんから「デザインセンターに任せてよかった」といった反応をいただけて嬉しかったです。想定していた以上のものをご提供できたのではないかと感じました。

プロジェクトを終えて、デザインセンターの役割を再認識し、思いを新たにした二人。得たものや今後の展望を次のように語ります。

諸岡: 富士通では量子コンピューターの他にも様々な研究が進められており、今後も説明が難しい技術はますます増えていきます。そのような技術の価値や特長を世の中にわかりやすく伝えることも私たちの役割。富士通には、最新技術を生み出す人やそれを伝える人など様々なプロフェッショナルが各々の得意分野を活かし、一つのチームで社会課題の解決を目指しています。富士通研究所の担当者ともそういった会話をする機会があり、互いの役割を認識し合えたことで、尊敬と信頼をもってプロジェクトに打ち込めたように感じます。今後もワクワク感やインパクトを大切にしながら、製品や技術の価値をわかりやすく伝えるという役割を全うしたいと思います。

朝本: 空間デザインやプロジェクションマッピングの制作は今回が初めてでした。“価値や魅力が最も伝わる方法は何か”という本質にしっかりと向き合い、効果的な手法を用いて、見て・体験して“WOW”を感じてもらうことをうまく体現できたと思います。他のプロジェクトでもこの経験を活かしていきたいですね。元々エクスペリエンスデザイン部は、様々な方法を駆使し、価値を具現化して”伝える”ことを得意としている組織なので、技術の見せ方や伝え方だけでなく、実際に製品化やプロモーションなどでも迷っている方がいれば、ぜひ相談してほしいです。

デザインセンターの重要な役割の一つである”伝えること”にフォーカスし、“WOW”を伴った体験を提供できた今回のプロジェクト。「素晴らしい技術を知っていただくだけでなく、社会に実装して人々にとって役に立つものとして広めるお手伝いをしていきたい」と二人が語るように、今後も技術の浸透や社会課題の解決に貢献できるようなデザインを目指して、デザインセンターは活動の幅を広げていきます。

諸岡

諸岡 朝本

朝本