製造業DXに挑戦する経営者への提言

第3回 (最終回) 視座を高めて実践的な取り組みを - 4つの提言

今回の調査(第1回、第2回を参照)を通じて明らかになった点をまとめます。

過去10年間に渡るインダストリー4.0あるいはスマート製造の進展は期待されるほどではありませんでしたが、一方で、パンデミック後の2年余りで、デジタルによる製造業の変革に対する期待は、生産性向上や顧客の価値創造だけでなく、レジリエンスやサステナビリティの向上、そして社会課題の解決にまで広がりました。もちろん、デジタル技術は経済、環境、社会の課題をすべて解決できるわけではありませんが、デジタル技術を利活用して社会課題解決に貢献していく意識を持つことが求められます。

第3回(最終回)では、これまでのスマート製造の課題や先進企業の取り組みを踏まえた上で、いま経営者が取り組むべき4つの提言を紹介します。

製造業のデジタル変革への期待は広がっている

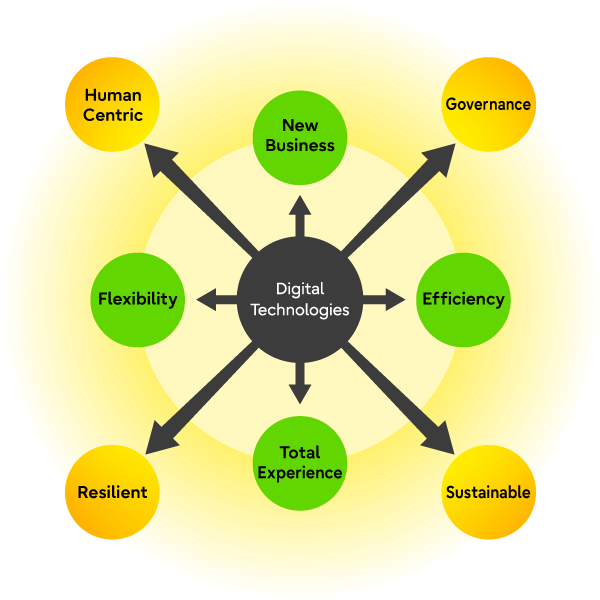

図3は、製造業のデジタル変革に求められる期待の広がりを、イメージ図として描いたものです。当初のスマート製造の推進では、図の内側の円が示すように、効率性、ユーザーのエクスペリエンス向上、柔軟性、そして新ビジネス創出が期待されていました。現在は、図の外側の円が示すように、サステナビリティの実現、サプライチェーンのレジリエンス、ヒューマンセントリック/従業員のエンゲージメント、経営のガバナンスまで、期待される領域が広がっています。

図3 製造業のデジタル変革に求められる機能の広がり

このように製造業のデジタル変革を通じて実現される機能、あるいは経済・社会からの要請(ニーズ)が変化していますが、インダストリー5.0においてもイネーブラーとしてデジタル技術がコアに位置することに変わりはありません。その意味で新たな経済・社会のニーズや価値を、いかに実現するかが重要です。インダストリー4.0、インダストリー5.0、SX(Sustainability Transformation)、RX(Responsible Transformation)といったネーミングは、本質的な議論の対象ではなく、むしろ、デジタル技術を活用して新たなソリューションを構築することが、堅実的な取り組みとして求められます。

コンポーザブルアーキテクチャーを製造業DXの共通基盤に

これまで述べたように、レジリエンス経営とアジャイル経営が求められる時代においては、コンポーザブルな思考が製造業DXの必須要件であり、ITシステムにもOTシステム(機械製品、製造プロセス)にも、コンポーザブルアーキテクチャーが求められます。これは、ITとOTのペースの統合だけでなく、低コストでのスマート製造の推進、さらにヒューマンセントリックという社会的要請にも応えることができると考えられます。

上述したように、IT分野では元々、ハード製品でもソフト製品においてもモジュラーアーキテクチャーのコンセプトが存在し、近年、特にパンデミック以降はコンポーザブルな思考が進み、アプリケーションもコンポーザブルな方向にシフトしてきています。製造業のデジタル変革は、単にデジタル技術に注目すれば良いというものではありません。デジタル技術を適用するための物理的な生産システムの設計・製造、生産技術、そして会社組織といった、スマート製造にかかわる全てに対してコンポーザブルアーキテクチャーの導入が重要となります。ここで課題となるのは、これまで困難だと考えられていた物理的な製品や生産現場の生産設備をいかにしてコンポーネント化するのかという点です。つまり、このようなコンポーザブルなアプローチによってスマート製造においてIT、OT全ての共通基盤を整備することが重要と言えます。

スケールメリットやネットワーク効果を活かす

デジタル技術の適用においては、スケールメリットとネットワーク効果の検討は不可欠です。スケールメリットは同種のものを多く集めることによって、単体よりも大きな結果が出せることを意味し、ビジネス・経営においては経営効率化、コスト削減、生産量の拡大が期待できます。ネットワーク効果はメトカーフの法則としてよく知られており、バリューチェーンに沿ってE2Eのエコシステムを形成していくことで期待効果が最大化できることを意味します。

上述したWEFの認定した個々のライトハウスは約15~30のユースケースを採用しており、一部のライトハウスオーナー企業はすでに他の製造拠点を横展開し、スケールメリットやネットワーク効果を実現しています。その取り組みやユースケースは大いに参考になるでしょう。

スマート製造のIT基盤とユースケース対応アプリケーションを組み合わせる

これまで述べたように、世界の環境変化とともに製造業のデジタル変革には新しい価値が求められていますが、そのたびに、SXやRX、インダストリー5.0等の新しいネーミングが登場しています。一方で、上述したEUのインダストリー5.0を支える6つの技術分野で明らかにされたように、デジタル技術がイネーブラーの中心的な存在であることに変わりはありません。スマート製造の推進におけるスマート製造のIT基盤は、どのような変革であっても必要不可欠です。

スマート製造のIT基盤は、産業インターネット(IIoT)プラットフォームであると言い換えられますが、個々の製造業は投資対効果の問題から、単独でのスマート製造のIT基盤構築は難しいという側面があります。このため業界共通のスマート製造IT基盤の構築が期待されています。この意味で、スマート製造IT基盤のサービスベンダーが果たす役割は大きいでしょう。

他方、新しいニーズに対応するためのソリューションは個々のユースケース(アプリケーション)で対応していくことが可能と考えられます。上述した富士通のアプローチにおいても、共通の機能・モジュールをプラットフォーム上のサービスとして提供しています。またコンポーネントの再利用を可能にする仕組みも求められます。

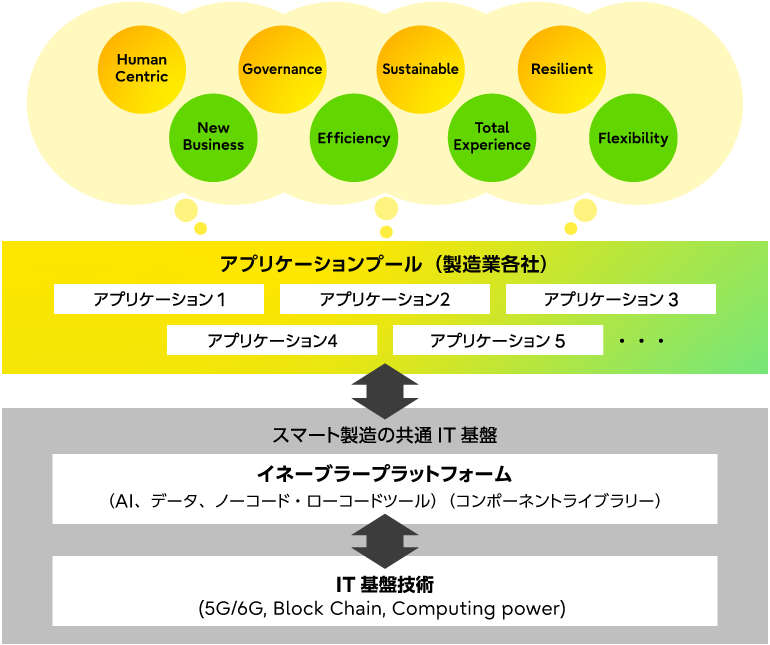

図4はスマート製造のIT基盤とユースケース対応アプリケーションの組み合わせをイメージしたものです。スマート製造を支える共通IT基盤部分と製造業各社のアプリケーション部分の2つのレイヤーに分かれています。図4のスマート製造の共通IT基盤の上段にあるアプリケーションプールの開発については、エコシステムを活用して個々の分野に特化した優秀な新興企業を惹きつけることが重要であり、あるいは今後製造業各社自身でソリューション(アプリケーション)を開発・実装していくことも考えられます。IIoTプラットフォームの提供ベンダーは、基盤上にイネーブラーを追加してパートナーと共創するといった、一層のエコシステム活用が求められます。

図4 スマート製造を支えるIIoTのイメージ図

視座を高くして堅実に取り組む

現在、社会課題の解決のためデジタルイノベーションへの期待が高まり、広がっています。一方で、スマート製造の推進は期待ほど進展しておらず、様々な課題にぶつかっています。イネーブラーとしてのデジタルイノベーションも期待通りに進んでいませんし、リアルの世界ともデジタルシステムがかみ合わないといった問題が数多く存在します。特に、ヒューマンセントリックやガバナンスといった観点が社会課題解決にあたっての価値判断に関わってくるので、社会的な合意形成や制度設計等がある意味でデジタル技術より重要となる側面もあります。

製造業のデジタル変革に取り組む産業界・経営者は、視座を高くしてビジョンの策定や中長期的な事業戦略を展開していく必要があります。また、デジタルとリアルの両方のイノベーションのさらなる加速が必要であり、堅実な取り組みが求められるといえるでしょう。

主要参考資料

- ロボット革命・産業IoT国際シンポジウム 2021資料 John Dyck (October 2021) “Partnering to Drive Interoperability and Harmonization”

- 経済産業省(2020年12月)「DXレポート2(中間取りまとめ)」

- BMWi (October 2019) “2030 Vision for Industrie 4.0: Shaping Digital Ecosystems Globally”

- Molex (2021) “The State of Industry 4.0: A survey of Industries Manufacturing Stakeholders”

- 日本経済産業省Web(2022)「令和3年度製造基盤技術実態等調査:我が国ものづくり産業の課題と対応の方向性に関する調査 報告書」

- WEF (January 2019) “Forth Industrial Revolution: Beacons of Technology and Innovation in Manufacturing”

- BMWi (November 2020) “Sustainable production: actively shaping the ecological transformation with Industrie 4.0”

- CESMII (May 2022) “2022 Smart Manufacturing Market Survey”

- European Commission (January 2021) “Industry 5.0: Towards a sustainable, humancentric and resilient European industry”

- European Commission (December 2021) “Industry 5.0: A Transformative Vision for Europe” ESIR Policy Brief No.3

- John Dyck (October 2021) “Partnering to Drive Interoperability and Harmonization”

- McKinsey Global Institute (May 2022) “Securing Europe’s future beyond energy: Addressing its corporate and technology gap”

- McKinsey & Company, ACCJ (February 2021) “Japan Digital Agenda 2030”

- Monika Sinha (2021) “the Gartner 2022 CIO Agenda: Make Composability your Superpower”

- WEF (September 2021) “Global Lighthouse Network: Unlocking Sustainability through Fourth Industrial Revolution”

- WEF (March 2022) “The Global Lighthouse Network Playbook for Responsible Industry Transformation”

- 日本経済産業省Web(2022)「デジタル産業への変革に向けた研究会」資料

著者紹介

金 堅敏(ジン・ジャンミン)博士

グローバルマーケティング本部 マーケティング変革統括部 チーフデジタルエコノミスト、博士。

グローバルな政治、経済、社会、技術(PEST)のメガトレントのインサイト、ニューエコノミー、デジタルイノベーション先進事例の調査分析に従事。最新著書に『日本版シリコンバレー創出に向けて:深圳から学ぶエコシステム型イノベーション』(共著) ほか。