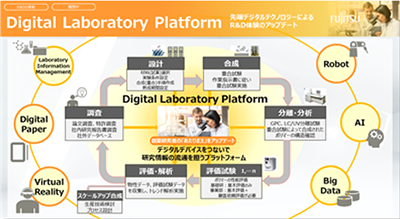

富士通株式会社(以下、富士通)が「DX企業」としての飛躍を誓い、DXビジネスの実践を目指す中、デザインセンターと事業部が一体となった4つの共創プロジェクトが進められている。すべてのプロジェクトに共通するのが、DXと親和性の高い「デザイン思考」の実践を掲げている点。今回はそのうちの1つ、「デジタルラボ」プロジェクトの進捗を取材。デジタルラボ事業部の萩原シニアディレクターと溝渕マネージャー、そしてデザインセンターの浅川部長が、プロジェクトの軌跡と今後の展望について語った。(全3回配信)

インタビュイープロフィール

- 萩原 稔 :ソーシャルデザイン事業本部)デジタルラボ事業部 シニアディレクター

- 溝渕 真名武 :ソーシャルデザイン事業本部)デジタルラボ事業部 マネージャー

- 浅川 玄 :デザインセンター)ビジネスデザイン部 部長

(注)部署名・肩書は取材当時のものになります。

記事のポイント(Vol.1)

- 当初、事業部サイドは事業企画における「デザイン(思考)」の効果に半信半疑だった。

- デザイナーも、初の試みに対して戸惑いを感じていた。

- しかし、ターゲットを明確化し、前向きに「共創」に取り組むことで成果が得られた。