こどもと生成AIとの出会いの場をつくる体験会

Fujitsu×うんこドリル「AIとのつきあい方」コラボイベント

掲載日 2024年1月10日

掲載日 2024年1月10日

2023年10月29日、富士通ソリューションスクエア(東京都大田区)にて、4年ぶりの一般開放イベント「くすのき祭り」が開催されました。この記事では「くすのき祭り」で実施された、小学生を対象にした「AIとの付き合い方を覚えよう」という体験会をご紹介します。

参加者に配られたFUJITSU×うんこ先生のAIのドリル

参加者に配られたFUJITSU×うんこ先生のAIのドリル

また、体験会で使用した生成AIは、富士通が公開しているFujitsu Research Portal上の対話型生成AIです。小学生と生成AIの出会いの場となったこの体験会について、企画と運営を担当したデザイナーに話を聞きました。

インタビュイープロフィール

フロントデザイン部

部署名・肩書は取材当時のものになります。

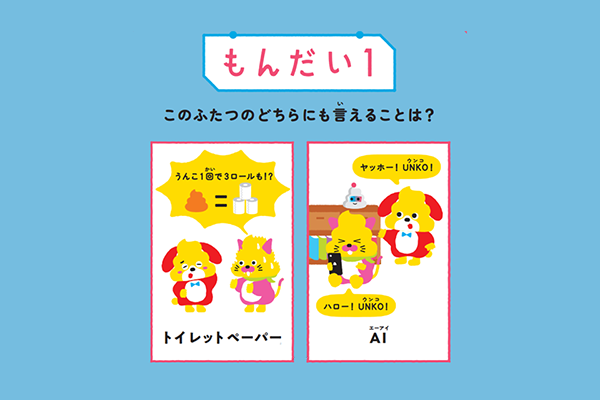

「トイレットペーパーと生成AIの共通点は?」 生成AIの体験会は、モニターに映るうんこ先生のクイズで始まりました。えー、どういうこと?むずかしい!という声の中、「どちらも使い過ぎはダメ」といううんこ先生の回答が投影されます。

最初の問い

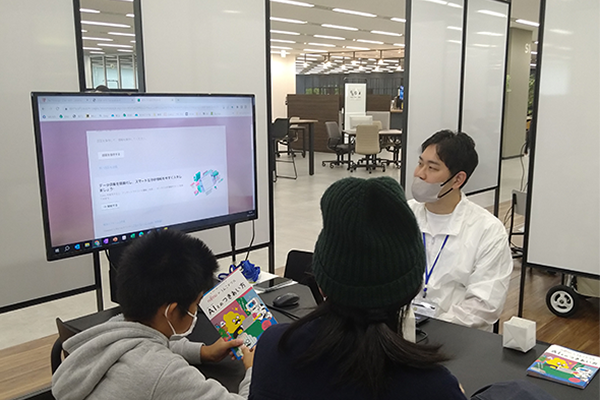

最初の問い生成AIは加速度的に進化している技術です。未だ確固としたルールや規制はなく、ユースケースも開発途上と言えるでしょう。そこで、この体験会では30分という短い時間の中で、こどもたちに生成AIの特徴や使い方のコツを伝え、実践編として「あいさつ」「質問」「自分のキャッチコピーをつくる」といったチャレンジを用意しました。また、こどもと保護者1組に対してPCを1台ずつ用意し、富士通のスタッフ1名がテーブルファシリとしてサポートする、コンパクトな形式を採用しています。

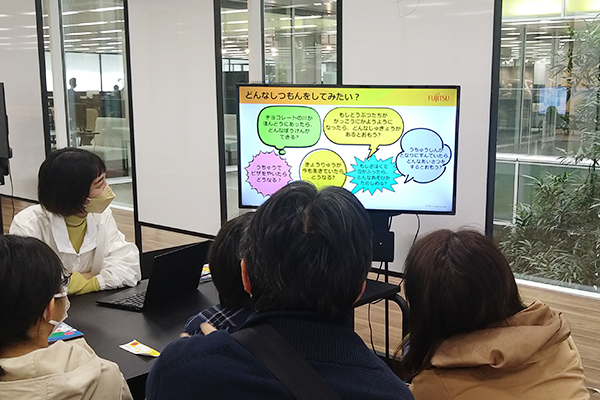

富士通のスタッフが1名ついてファシリする様子

富士通のスタッフが1名ついてファシリする様子こどもたちはそれぞれ生成AIに簡単なあいさつをした後、自由に質問してみました。

「猫や犬はどうして人間よりも先に死んでしまうの?」と尋ねたり、生成AIのアウトプットに対して更に質問を重ねたりと、テーブルファシリの手を借りることなく生成AIを体験するこどもたち。

最後に、生成AIを使ってこどもたちそれぞれのキャッチコピーを作りました。自分の好きなものや特徴などを基にプロンプト(生成AIに入力するための質問文や命令文)を入力します。ここでも突飛なアウトプットが続出し、会場は笑いに包まれました。「好きな食べ物とそのほかの好きがつながると、なんかおかしい~」「この言葉を入れてみたらどうかな?」と考えたり相談したりしながら、何度もAIとやり取りを重ねていきます。

当日テーブルファシリを務めた廣田は、参加者の習得の早さに驚いたそうです。

廣田: 短い時間で生成AIとのやり取りを重ねてコツをつかんでいくこどもたちの様子に感心しました。

印象的だったのが「好きな色は茶色なんだけど、キャッチコピーにはちょっと入れてほしくないかも~」「XXXXって意味不明だよねー、XXXXはなくしてって言いたい」「好きな季節は必ず入ってくるね」と生成AIのアウトプットを予測して、プロンプトをチューニングしていたこと。

数回のやりとりで生成AIの癖を理解し試行錯誤をする姿は、私たちの予想以上でした。生成AIと楽しくおしゃべりしている様子を見て嬉しかったですね。

このこども向け生成AIイベントは富士通社内でも前例がなく、「くすのき祭り」のために考案されたプログラムでした。こどもたちと生成AIの出会いの場は、どのように作られていったのでしょうか。

BtoB企業である富士通のデザイナーが普段手掛けるのは、ビジネスマン向けのワークショップです。今回のように一般向けのイベント、特にこどもが参加する体験会の企画は試行錯誤の連続でした。

当初は子ども同士のワークショップを考えていたそうです。宮入は次のように説明します。

宮入: 私たちのチームで過去に実施した、生成AIを使ったワークショップがきっかけで、コミュニティ推進室からご相談がありました。最初はこども同士で話すワークショップを考えていたんですが、限られた時間の中でいろいろと詰め込むのは難しいと思い「来てくれたこどもたちが嬉しいことって何だろう?」と改めてユーザー目線で企画を考えようという話になりました。

生成AIに初めて触れるこどもたちの目線に立ち、「生成AIの特徴を知ること」「実際に使ってみること」、そして何より「AIの楽しさを体験すること」の3つを重視することにしました。また、「生成AIは楽しく使えるツール」であることを深く納得してもらうために、プログラムの内容は敢えて少なくしたそうです。

小針: AIを使っていろいろとアウトプットは出たけれど、結局何が楽しいのか分からない、とならないように、試行錯誤の時間をしっかり作りました。

生成AIは様々な使い方が可能です。今回も企画段階で、物語を作る、クイズ、画像生成などのアイデアが出ましたが、「あいさつを交わす」と「質問する」「自分のキャッチコピーを作る」の三つに落ち着きました。30分という短い時間でもステップアップが感じられる内容です。

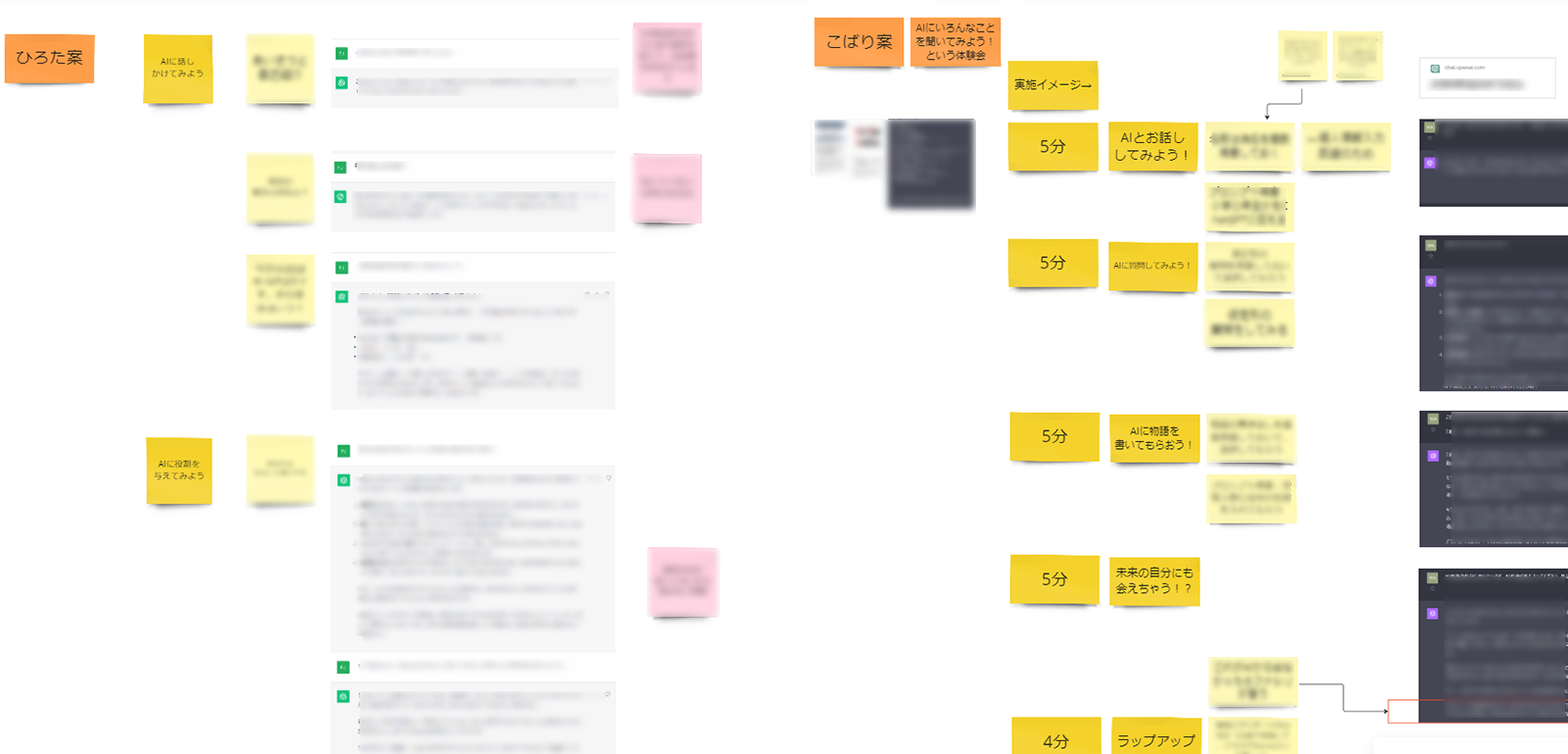

miro(オンラインホワイトボードサービス)でのアイディア出し

miro(オンラインホワイトボードサービス)でのアイディア出しまた、生成AIの良さは「正誤の判定」ではなく、「対話の相手になる/考えを深めるツールになること」だと言います。これは普段の業務で試行錯誤を重ねた実感から来ています。

小針: 「AIとのつきあい方」内でも触れられていますが、今の生成AIのアウトプットは、事実とは異なる情報が含まれるケースがあります。だからといって「AIは使えない」のではなく、AIとの対話を通してアイデアを膨らませたり、自分の考えを深めたりと、AIが良き相談相手になりうることを、日ごろの業務や研究を通じて実感してきました。こどもたちにも「AIに正解を教えてもらう」のではなく、対話の相手としてのAIの価値を知ってもらいたい、それ以上にAIという新しいテクノロジーを楽しんでもらいたい、ということを一番に考えました。

多くの人にとって、生成AIのセンセーショナルなニュースに驚くことはあっても、日常生活にAIを取り入れたり、自分事として考える機会は少ないのではないでしょうか。

だからこそ、正しく、楽しくAIの入り口に立ってもらうプログラムを作りたかった、とデザイナーは口をそろえて言います。

イベントを終えてデザイナーが気づいたことの一つに、保護者など大人の世代でも生成AIの利用がそれほど浸透していないことがありました。ニュースなどで生成AIを知っている人は多いものの、実際にアカウントを作って、自分のスマートフォンやPCで生成AIを使うことに、心理的ハードルを感じている参加者もいたようです。

保護者も一緒に学ぶ様子

保護者も一緒に学ぶ様子宮入: そういう意味では、今回の構成は「生成AIを知るきっかけとしてちょうどよい」プログラムだったようです。富士通社内のイベントであることや、社員が同席する安心感もあったと思います。こどもだけでなく保護者のみなさんにも積極的に参加されていましたし、好意的な感想をたくさんいただきました。「家に帰ったらFujitsu Research Portalを使ってみたい」という言葉は嬉しかったですね。

また、こどもたちとの触れ合いの中で、デザイナー自身も生成AIの良さや可能性を再認識しました。さまざまな発見や気づきを得たこのイベントについて、今後の展開を聞きました。

廣田: 「生成AIを知って体験する」というテーマは、今この時期だからこそニーズが高いと感じています。生成AIを使ったことがない、あるいは使っていてもこどもへの伝え方が分からないという保護者がいるかもしれないと考えていたのですが、実際にそういったお話を聞くことができました。こどもたちについても同様で、きっといろいろなお子さんに出会えると予想していたのですが、「こども」とひとくくりにはできないくらい多様な子がいました。参加者のみなさんに接して気づいたことがたくさんあった一日だったので、また何かの形で参加したいです。

小針: 「くすのき祭り」以外の、富士通事業所の一般開放や地域のイベントなどで開催できたらと思っています。また、この体験会はシンプルな構成で準備の負担も少ないプログラムなので、社内のいろいろな場面で展開できるかもしれません。社内イベントだけでなく学校向けプログラムと協同することも視野にいれています。

宮入: 富士通はBtoBの企業ということもあって、普段はビジネスライクなメッセ―ジになりがちです。デザイナーとしては一般生活者にも親しみを持ってもらいたいと思っていたので、今回うんこ先生とのコラボは、いい意味で富士通のイメージも変わって良かったと思います。普段の業務ではビジネスマン向けのワークショップに携わることが多いのですが、生活者のAIリテラシーも大切なことに改めて気づきました。

わたしたち富士通は、テクノロジーの力で世界をより良くしたいと考えています。

生成AIは富士通にとっても、生活者のみなさんにとっても、今後欠くことができないテクノロジーになっていくことでしょう。進化の早さばかりがクローズアップされがちな生成AIですが、ひとりひとりが過度に恐れることなく、信頼できる方法で適切にアクセスし、明日をもっとより良くできるよう、人に寄り添うAIであるように取り組みを続けていきます。

デザインセンターと協働して体験会を企画・実施した総務部コミュニティ推進室のコメント

「今回『AIとのつきあい方』をテーマにうんこドリルとコラボし、冊子を共同制作しました。さらにもっと踏み込み、実際にAIを体験できる機会をこどもたちに提供したいと思い、今回のイベントを企画しました。企画に当たり、さまざまなアイデアを出して検証するといった試行錯誤と、最初に出したアイデアに固執せず柔軟にやり方を変えていくことの大切さを、今回デザインセンターとご一緒させていただくことで学ぶことができました。そのプロセスを共有いただいたことに、感謝しています。」

(門馬 汐里)

デザインセンター フロントデザイン部

総務部 コミュニティ推進室