アストラゼネカ株式会社 × 富士通デザインセンター座談会

患者さんの課題に寄り添う新規プロジェクトのアイデアをOne Teamで共創

掲載日 2024年7月8日

掲載日 2024年7月8日

グローバルなバイオ医薬品企業であるアストラゼネカ株式会社。現在、製薬という枠を飛び越えて、患者さんや医療従事者の課題解決を目指す「BRIDGE PROJECT」を推進しています。課題当事者の体験起点で考えることが求められるこのプロジェクト。共創パートナーとして選ばれたのが、富士通デザインセンターです。数字やデータには表れない一人ひとりの想いやアイデアを紡ぎ出したプロジェクトはどのように進められたのか。そして、どのような収穫があったのか。アストラゼネカ、富士通デザインセンター両社のプロジェクトメンバーに話を聴きました。

インタビュイープロフィール

アストラゼネカ株式会社

Medical領域オンコロジー部門

富士通株式会社 デザインセンター

フロントデザイン部

——— アストラゼネカ様が推進する「BRIDGE PROJECT」とはどのようなものですか?また、そのプロジェクトで富士通デザインセンターと共創に至った経緯を教えてください。

アストラゼネカ株式会社 内藤さん

アストラゼネカ株式会社 内藤さん内藤: 「BRIDGE PROJECT」はオンコロジー※1領域における患者さん(ご家族、医療従事者の方を含む)向け新規サービス創出プロジェクトで、医薬品という枠にとらわれず、患者さんが抱えている課題に寄り添うサービスを幅広く検討しています。今回の対象は泌尿器・消化器領域の特定疾患をお持ちの患者さんです。

大井: アストラゼネカは医療治療の課題を解決するイノベーションプラットフォーム「i2.JP」(アイツードットJP)でさまざまな企業と共創しています。今回、i2.JPを通じたパートナーの選定にあたり、富士通デザインセンターのみなさんの提案には私たちの企画意図を汲みくださっているとともに、柔軟性や熱量を感じました。加えて、高いデザイン性、共創の経験やノウハウ、アイデアの展開という観点での期待もありました。

アストラゼネカ株式会社 大井さん

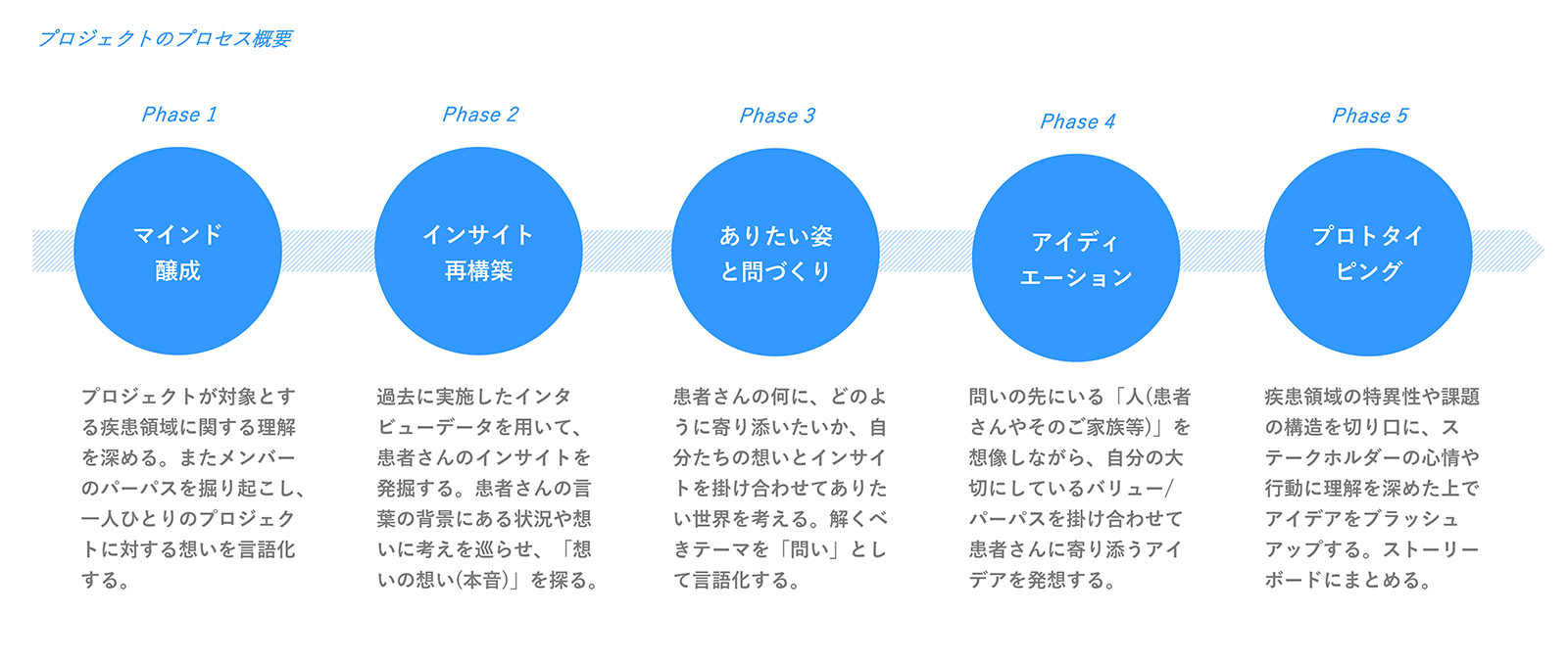

アストラゼネカ株式会社 大井さん田中: 実は、社外のデザインプログラムで内藤さんと出会ったことがアストラゼネカ様の実施しているBRIDGE PROJECTを知るきっかけでした。デザインがBRIDGE PROJECTやその先にいる患者さんの力になれるのではないかと思っており、(コンペを経て)ご一緒できると決まったときは、とてもワクワクしていましたね。富士通デザインセンターのチームは、デザインアプローチをベースに、本プロジェクトに参加するメンバーのマインド醸成からプロトタイピングのフェーズを伴走しました。私たちが関われる伴走期間が終わってもプロセスが進むよう、プロジェクトが目指す成果を出すことと、メンバー一人ひとりが思い入れを持ってテーマやアイデアに向き合えるよう、プロセス設計を工夫しました。

丸山: 今回のプロジェクトはヘルスケア領域でがん患者さん向けサービスのアイデアを考えるという、将来、自分にも起こりえる大変関心のある仕事で、我々も熱意を持って応えたいと思っていました。

中村: 富士通デザインセンターのみなさんは前向きでオープンな仕事の進め方をされており、早い段階から、私たちが掲げる「患者さんのために医療を変革していく」というプロジェクトの目標に一緒に歩んでくれる実感がありました。

アストラゼネカ株式会社 中村さん

アストラゼネカ株式会社 中村さん プロジェクトのプロセス

プロジェクトのプロセス——— プロジェクトでは患者さんの疾患の特性や寄り添う世界観をベースに対話や思考を重ね、最終的に4つの新サービスのアイデアを生み出しました。プロジェクトの中でとくに印象に残っているプロセスは何ですか?

松岡: 最初の段階で取り組んだ「Purpose Carving※2」がとても印象的でした。製薬はエビデンス・客観的な数字をもとに動く業界なので、自分の価値観・想いを盛り込んでも良いのだと驚きましたし、プロジェクトの課題を自分ごと化していく上で一つのブレイクスルーだったと思います。

アストラゼネカ株式会社 松岡さん

アストラゼネカ株式会社 松岡さん内藤: チームに同じPurposeの人がいることを認識したことでやりやすくなりましたね。そのときにつくった自分のPurposeをプロジェクトの後も折にふれて振り返って大事にしています。

田中: メンバー全員がPurposeを言語化することは、メンバー同士の関係性づくり、自分の想いを入れ込んだアイデア発想や後続フェーズの推進の力になる…といったように多面的にプロジェクトの大切な要素になっていくと考え、提案しました。私たちにとってもメンバーの皆さんの価値観にふれることができたのは大きかったですね。

富士通デザインセンター 田中

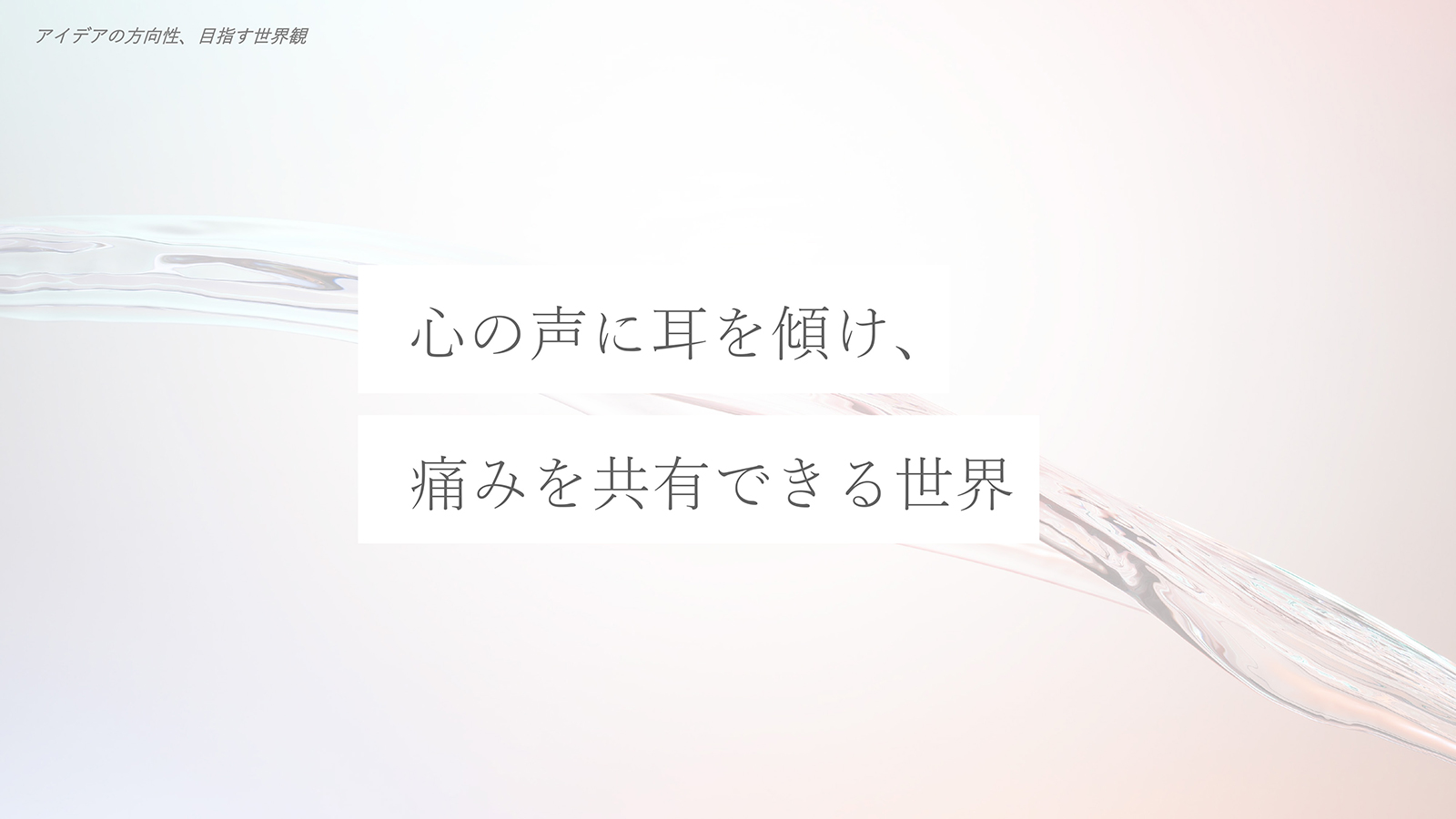

富士通デザインセンター 田中 プロジェクトとして目指す方向性(世界観)を言語化したもの

プロジェクトとして目指す方向性(世界観)を言語化したもの松岡: 患者さんへのインタビューの“予行演習”として、生成AIを活用できたのもありがたかったですね。

丸山: ちょうど、生成AI活用の幅が広がってきたタイミングで、ユーザーインタビューとしては初めての活用でした。患者さんに聞く前に綿密に準備できるところに価値があります。

大井: 実在する患者さんに聞くような回答が返ってきて驚きました。期待以上のクオリティで、インタビューの準備段階でヒアリングの内容をより深掘りできたのではないかと感じました。

——— 今回のプロジェクトを振り返り、お互いへの想いや共創で得た気づき、収穫は何でしたか?

中村: プロジェクトを通じて、富士通デザインセンターのみなさんを含めて、「One Team」の一体感を持てたことがとても大切なマイルストーンだったと思います。富士通デザインセンターのみなさんは高い専門性があるにもかかわらず、いつも対等でこちらの意見を一旦必ず受け止め、その上で複数の選択肢を提示してくれました。そのおかげで終盤はどちらからも気兼ねなく、質問や提案ができる関係性が築けました。

内藤: ほかのプロジェクトだと旗振り役の代表者が音頭をとって、リーダー間だけでしかコミュニケーションがとれていないケースもありますが、今回は全員が積極的にコミュニケーションをとって得意分野を活かしていて、「One Team」感がありました。

田中: それぞれの専門性の違いを活かし、知恵を出し合ってそのときの最善を模索し、協力し合えたことがプロジェクトを円滑に進める上でとても大切だったと思います。リードメンバーを中心に、リフレクションや次に進むための対話を沢山重ねました。

丸山: アストラゼネカ様の社内での評価会議は大きな節目でした。会議に同席し、プロジェクトの継続に必要な観点や課題を共有できたのは意義のあることでしたし、緊張感を持ってプロジェクトを進めてきたことも一体感につながったかもしれませんね。フィードバックを受け、今回の対象疾患の患者さんによりフォーカスしたアイデアを出せるよう、新たにワークを盛り込みました。

富士通デザインセンタ― 丸山

富士通デザインセンタ― 丸山中村: もちろん立ち止まって考えることは徹底されていますが、スピード感を持って業務にあたっている普段の活動とは良い意味で対照的で、課題に直面したとき、立ち止まって真に解決するためのきっかけを与えてくれたのも新鮮でしたね。

大井: 富士通デザインセンターのみなさんは熱量高く臨んでいただいたのが印象的で、その熱量に我々が動かされた場面もありました。前向きでオープン、適度な柔軟性と温和な雰囲気によって、多くのアイデアを引き出していただきました。

——— 今後の展望をお聞かせください。

大井: プロジェクトで作成した資料を活用し、2023年12月に患者さんインタビューを実施しました。そこで得られたコメントに基づいて改善していく予定です。プロジェクトで発想されたアイデアは、技術面・規制を踏まえて精緻化し、プロトタイプを作成し、実装へ進めていきます。

田中: 今回のプロジェクトのように、(利用する)人起点でサービスを考えたい富士通メンバーは多いので、貴重な経験をさせていただきました。また、アストラゼネカ様を含めチーム内のコミュニケーションがスムーズだったことに感謝しています。それがOne Teamをつくりあげ、患者さん・ご家族、医療従事者の方々に寄り添うアイデアの創出に結びついたのだと感じています。

患者さんの悩みに寄り添うサービスを生み出したいー。その願いで始まったプロジェクトは、デザインアプローチを用いたアイディエーションによって、メンバーの想いを紡いだ新規プロジェクトのプロトタイプという実を結ぼうとしています。社会の中で困っている人、悩んでいる人を起点にしてサービスを考える取り組みが企業や業種の枠を超え、共創でさらに広がっていくことが期待されます。

グラレコ by 田中 友美乃

グラレコ by 田中 友美乃