デザイナー座談会

製薬会社の新規プロジェクトアイデア創出の力となった、患者起点のデザインアプローチ

掲載日 2024年7月8日

掲載日 2024年7月8日

デザインアプローチでユーザーやお客様の課題解決に取り組んでいる富士通デザインセンターでは、社内外の協働においても、最適解を導く経験とノウハウを積み重ねてきました。

2023年、製薬会社であるアストラゼネカ株式会社様の新サービス創出「BRIDGE PROJECT」において共創パートナーとして参画し、One Teamで新サービスのアイデア出しからプロトタイプの作成までを駆け抜けました。共創プロジェクトにおいて、デザイナーたちはどのようにしてメンバーの想いを紡ぎ、“これまでにない”アイデアを引き出していったのでしょうか。フロントデザイン部の4名に話を聞きました。

インタビュイープロフィール

デザインセンター フロントデザイン部

「BRIDGE PROJECT」は製薬の枠にとらわれず、患者さんや医療従事者の悩みや課題に寄り添う新サービスを創出する、アストラゼネカ様の社内プロジェクトです。このプロジェクト運営では、それぞれの得意分野や知見が最大限に活かされました。

田中: 限られた時間の中で、アストラゼネカのリードメンバーと富士通のデザイナーは、お互いの知見を信頼し、共通の目的に向かって一緒に考えながらプロジェクトを進めていきました。

対象とする疾患領域特有の課題に真摯に向き合い、患者さんに寄り添ったサービスを創出するために、アストラゼネカのメンバーは医療現場からの声を通じた知見を積極的に持ち寄り、デザイナーは、これらの知識・知見や想いを引き出し、患者さんやその周りの「人」を中心に考える場づくりを担当しました。これが、本プロジェクトの「協働」のカタチでした。

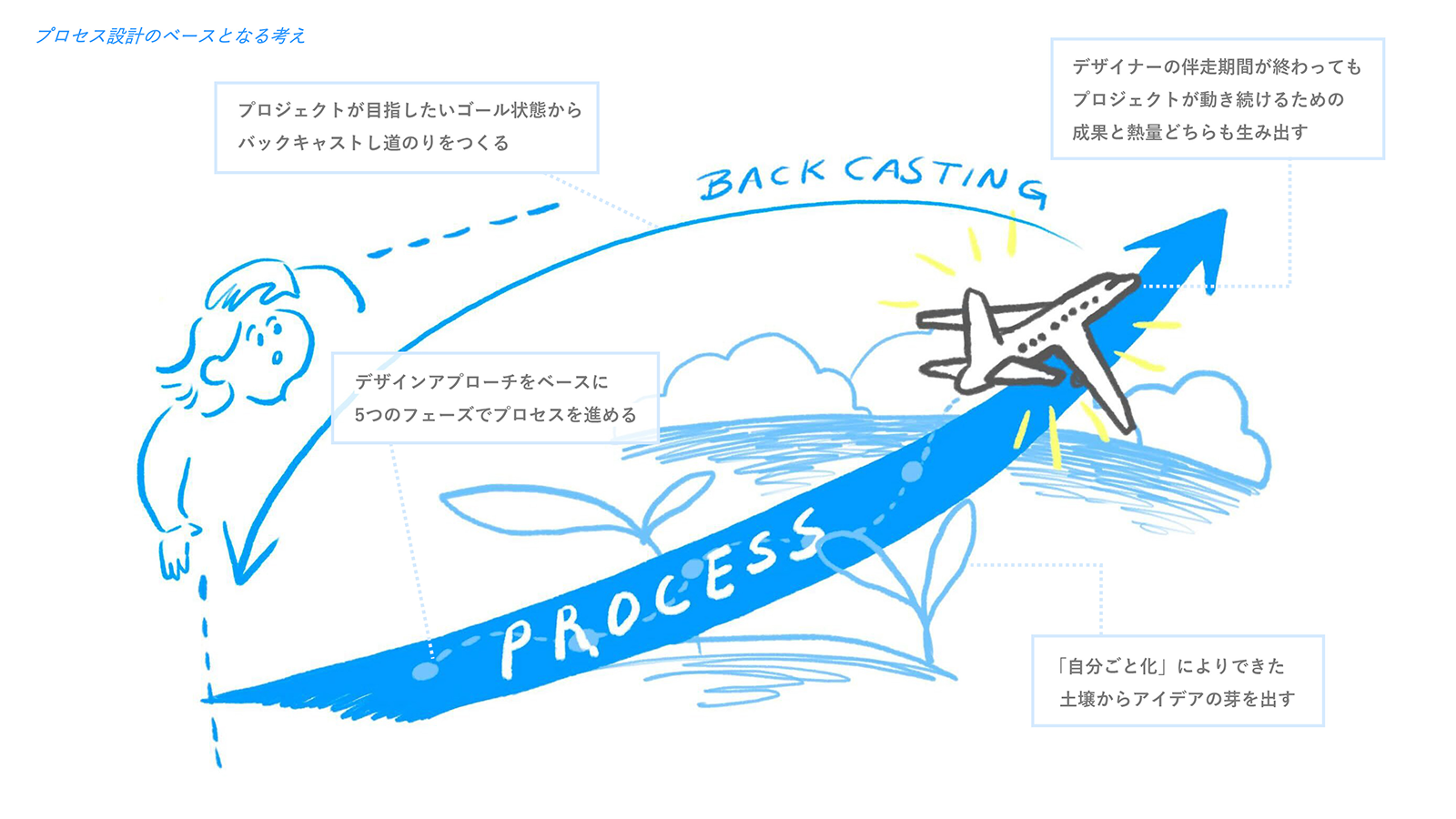

今回のプロジェクトでは、一人ひとりの想いを掘り起こすマインド醸成から始まり、今回の対象となる疾患やターゲット(患者さん、ご家族、医療従事者)を理解し、洞察を得る「インサイト再解釈」を前半に実施。その後、個人やグループで「ありたい姿」を考えるワークを行い、アイディエーション、アイデア検証を経て、プロトタイプ制作実施、というプロセスを歩みました。

目指したのは、アストラゼネカ様自身がプロジェクトを自走できる状態です。プロジェクトリーダーの田中はこのプロセスの意図を次のように語りました。

田中: このプロジェクトでは、デザインセンターは限られた期間の参加になります。私たちがチームから抜けた後もプロジェクトの主体であるアストラゼネカ様の各メンバーが高いモチベーションを持っている状態が理想でした。

また、サービス実現までには何度も実現可否を検討する場面があるでしょう。そのたびに、次のステップに進むためのアウトプットを求められます。

こういったことを乗り越えていくためにも、アストラゼネカ様のメンバーがプロジェクトテーマをより強く“自分ごと”にするプロセスが必要でしたし、”届けたい”と心から思うアイデアをメンバー全員が出すためにも、メンバーそれぞれが自身のPurposeを持つことが鍵になると考えていました。プロジェクトの最初にプロセス設計はしていますが、プロジェクトの途中でも必要に応じてアストラゼネカ様のメンバーと対話をし、その時点で必要だと思われるワークを取り入れるなど、ときにはアジャイルに動きました。

デザインセンター 田中

デザインセンター 田中

高橋: プロジェクトを振り返ると、どのプロセスにおいてもメンバー全員が自身のPurposeと患者さんの想いに真摯に向き合っていたことが印象的でした。それぞれのメンバーがプロセスの中で浮かび上がってきたテーマを“自分ごと”としたこと、異なる価値観や課題感を持つメンバーが互いに刺激を受けつつワークを進めたことで、より良いアウトプットが生まれたと思います。

最初のマインドセットとして導入されたPurpose Carving。個人の想いや価値観を言語化することで、自分自身について理解を深めるとともに、メンバーを知る機会にもなり、チームの一体感に繋がります。また、個人のPurposeとプロジェクトの方向性が重なることで、続くアイディエーションでは想いのこもったサービスアイデアが次々と生まれ、サービス化への大きな推進力も生まれました。

また、ここで生まれたPurposeはこれ以降のすべてのプロセスにおいて、メンバーを支え、迷ったときには進む方向を示す羅針盤のような役割を果たしました。Purposeは個人の想いや価値観であると同時に、アストラゼネカ様だからこそ提供できる価値の具現化にも大いに役立ちました。

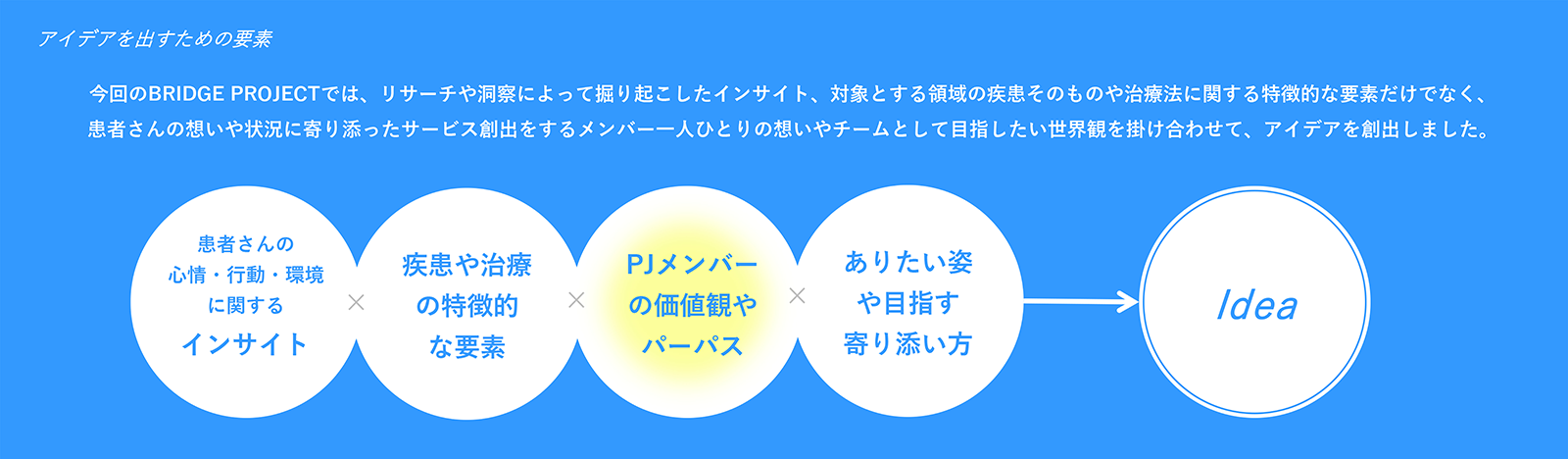

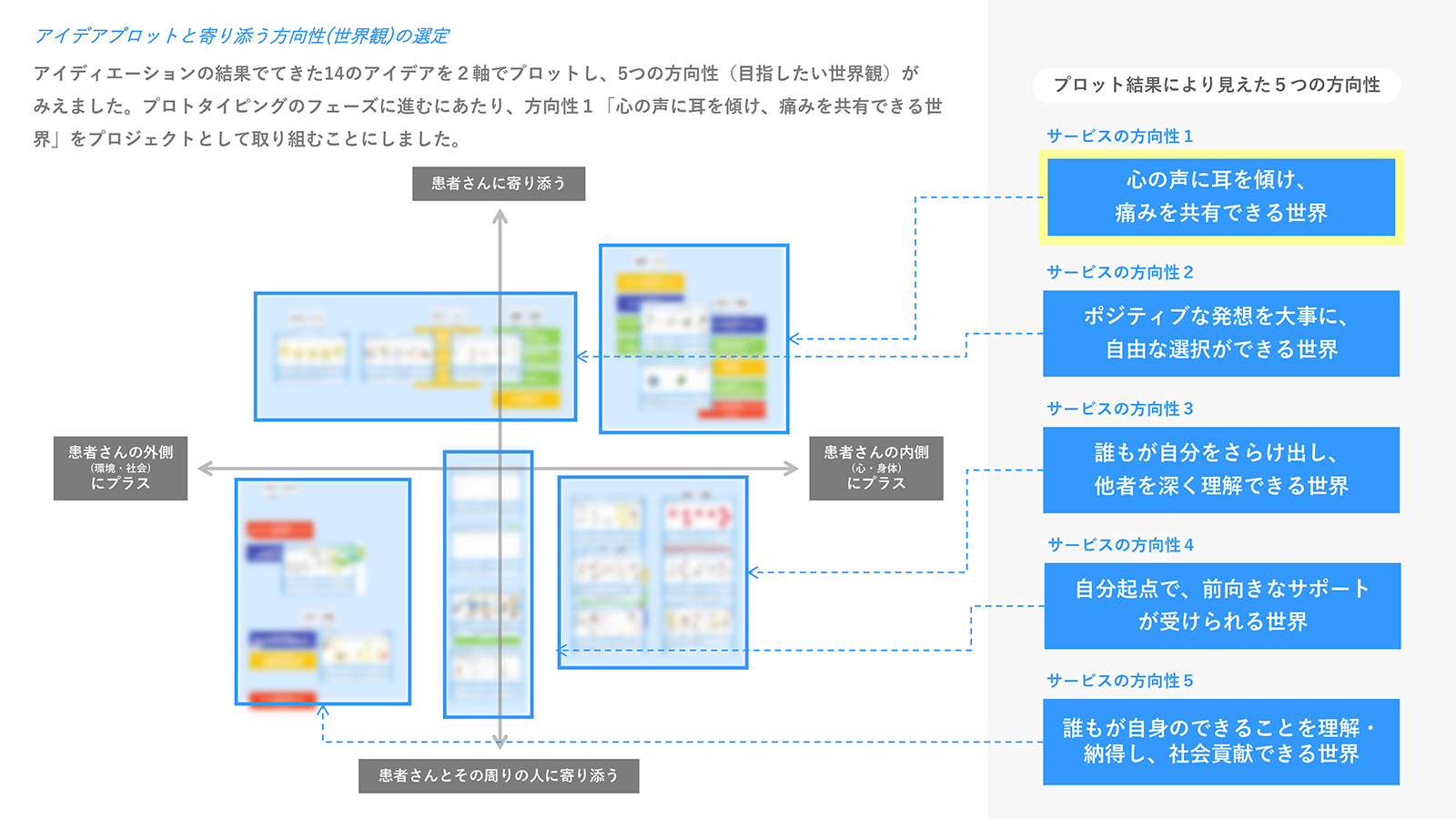

Purpose Carving後に実施されたアイディエーションでは、メンバーの想いを反映したものや、患者さんだけでなく家族の悩みに寄り添うものなど、30以上のアイデアが生まれました。これらのアイデアは4象限で整理し、そこに入りきらないアイデアを取り込んだり、近いアイデアをまとめたりとメンバーで検討を重ねました。多数決でアイデアを絞り込む手法は取らず、ワークショップを何度も開催し、アイデアの要素を取り込んだり、ブラッシュアップさせたりしながら、最終的に4つのアイデアに昇華させました。

高橋: アイデアにはその人のPurposeが反映されているので、まとめの過程でもそれぞれを尊重したいと考えていました。一旦整理した後、さまざまな観点からアイデアを俯瞰し、カテゴリーをつくるなど、いろんなパターンでみんなの想いを集約していきました。

デザインセンター 高橋

デザインセンター 高橋プロジェクトの中盤には、アストラゼネカ様の社内評価会議で「アイデアは、対象疾患の患者さんの特有性に更にフォーカスしたものに」とフィードバックがありました。それを受けて、デザイナーは「課題マップ」のワークから課題の整理と構造化を行い、並行してアストラゼネカ様のリードメンバーが疾患領域や治療、ステージを加味したペルソナ像をブラッシュアップするなど、多様な手法から患者さんを深く理解するためのワークを行いました。

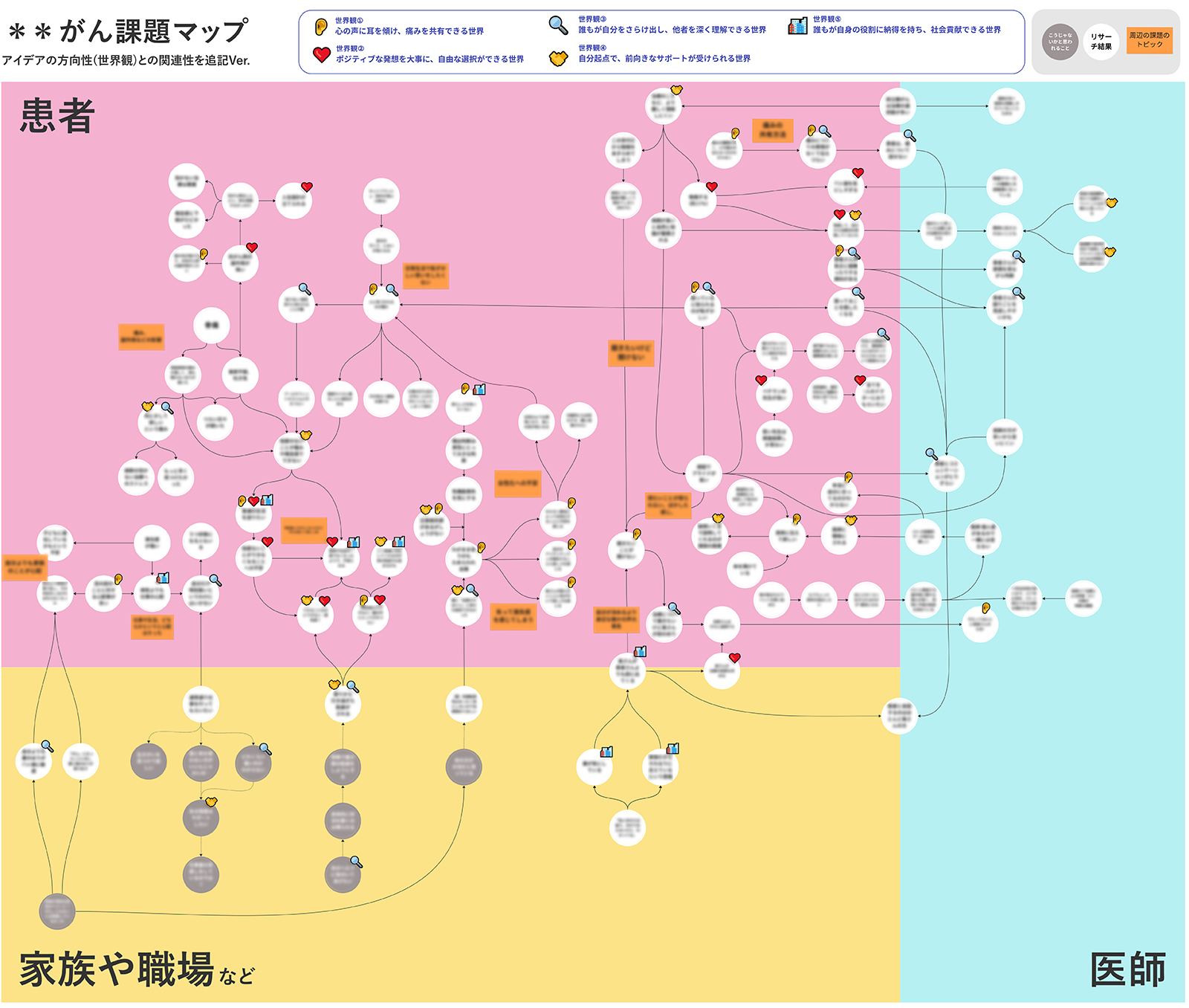

伊賀上: 「課題マップ」は、複数のステイクホルダーについて、それぞれの課題を可視化し、課題の構造や因果関係を把握するものです。このマップのおかげで、フィードバックにあった「患者さんに寄り添う」を軸に、ご家族や医療従事者の視点も忘れずに話し合うことができました。このワークは、アストラゼネカ様のフィードバック後にデザイナー4人で話し合って出てきた作戦なんです。

デザインセンター 伊賀上

デザインセンター 伊賀上

丸山: 集約した4つのアイデアについては、ストーリーボードを作成しました。見た目に左右されたり、すでにありそうなアイデアを無意識に選んでしまったりする事があるので、フォーマットを揃えるなどして、フラットにアイデアを選べるように工夫しました。

アイデアの検証にはユーザーインタビューの手法が一般的です。今回は事前準備として生成AIを活用したところ、まるで実在の患者さんに聞くような回答が得られたそうです。

丸山: プロジェクトの進行と生成AIの実用レベルが合致していたので、実際に使ってみることになりました。問いかけ方で回答が変わるため、プロンプト(AIへの質問文)作成には時間をかけましたが、AIで精度の高いリハーサルができたことの意味は大きかったですね。アストラゼネカ様からも「期待を超えるシミュレーションができた」と評価していただきました。

デザインセンター 丸山

デザインセンター 丸山今回のプロジェクトの中では、患者さんへの実際のインタビューは実現しなかったものの、期間内での取り組み一つひとつすべてが次のステップに活かされ、アストラゼネカ様が行ったプロトタイプの成果検証でも、患者さんやご家族から良い評価をいただきました。質の高いアイデアを形にすること、プロジェクトを自走できる状態にすること、デザイナー達が当初掲げた二つの目標が実現できたのです。

変化する状況の中でプロジェクトを成功に導くには、課題に合わせたプロセスの設計はもちろん、想定外の事態にも臨機応変に対応するなど、さまざまな要素がかみ合う必要があります。不確実な状況であっても、柔軟に最適なソリューションを見出すデザインアプローチ。今後もさまざまなプロジェクトでどのように活用されていくのか、注目です。

アストラゼネカのメンバーと一緒に

アストラゼネカのメンバーと一緒に