『データ民主化のキードライバー』とは

~IT基盤とデータ整備だけで成果は創出されるか~

データ民主化という単語が世間を賑わしてから久しい。その重要性は広く認知されている一方で、活用の広がり~ビジネス成果創出に課題を持ち、IT基盤やデータマネジメントに取り組んでいる企業は少なくない。データ民主化のキードライバーは何か、この単語の元となった「民主化運動」を顧みつつ具体的な進め方例を含めて考察する。

データ活用とビジネス成果の状況

DXによる企業成長に向けてデータ活用が不可欠要素である事は周知であり、JUAS「企業IT動向調査2024」では約90%の企業が何らかの形でデータ活用に取り組んでいる。一方で全社的なデータ活用は約20%(同調査)に留まっており、さらに別調査(注)では全社的に十分な成果を得ている企業は3%に過ぎない。

極論すれば『取り組むも活用~成果はまだまだ』な状態であり、ビジネス成果創出に到達するには何らかのブレイクスルーが必要な状態と言える。

-

注)ガートナー「日本におけるデータ活用の実情」2024

2つのアプローチ~データ民主化の位置づけ

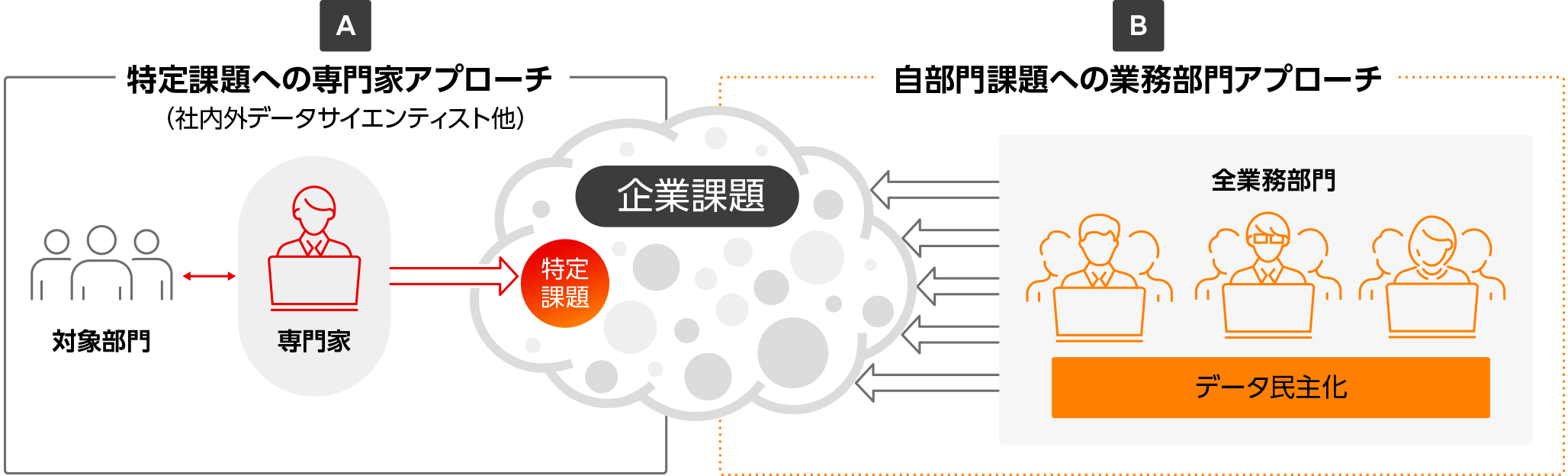

データ活用によるビジネス成果創出には起点の異なる2つのアプローチがある。1つはA)特定課題に対する社内外のデータサイエンティト等の専門家によるアプローチ、もう一方はB)社内の様々な部門自身による業務革新に向けての自律的なアプローチである。前者は全社インパクトの大きな課題に対し迅速に取り組める一方で、その後の他課題への展開にスムーズに繋がらないケースも少なくない。後者は広くデータ活用が進む一方で、データの専門家でないが故に様々な環境準備が必要となる。以降は『データ民主化』と呼ばれる後者B)のアプローチについて記述する。

■ データ活用 2つのアプローチ

データ民主化とは

データ民主化の提唱者は定かではなく定義も様々であるが、総じて説明すると以下になる。

- 【対象データ】

企業に関わる様々なデータを - 【活用環境】

誰でも容易に利用出来る環境を整え - 【利用者】

データ専門家だけでなく広く全部門で活用することで - 【期待効果】

様々な部門に内在する課題に対応しビジネス成果を得ること

課題に直面している各部門が自らデータ活用し対応することで迅速性が、また誰もが容易に活用できる環境から全社展開が期待できるものである。そして結果的に企業全体としてのビジネス課題に向けたデータ活用力が高まり、変化する環境に対する各部門の対応力という企業体力向上に繋がるものである。

データ民主化に向けた環境整備

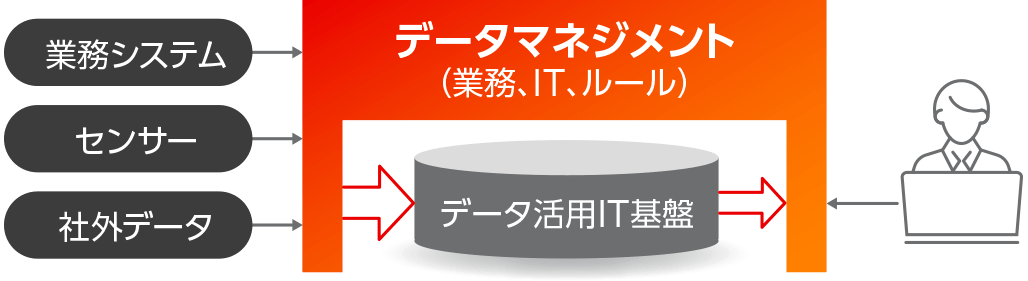

データ民主化に向けた環境整備で真っ先に注目されるのは皆がアクセス可能なデータ活用IT基盤(データレイク、DWH他)と、データを適切な形で収集・維持・公開するためのデータマネジメントである。データ活用IT基盤はデータを保持する箱であり、データマネジメントは箱の中に適切な人が適切なデータを出し入れ可能とするための業務とも言える。

■ データ活用IT基盤とデータマネジメント

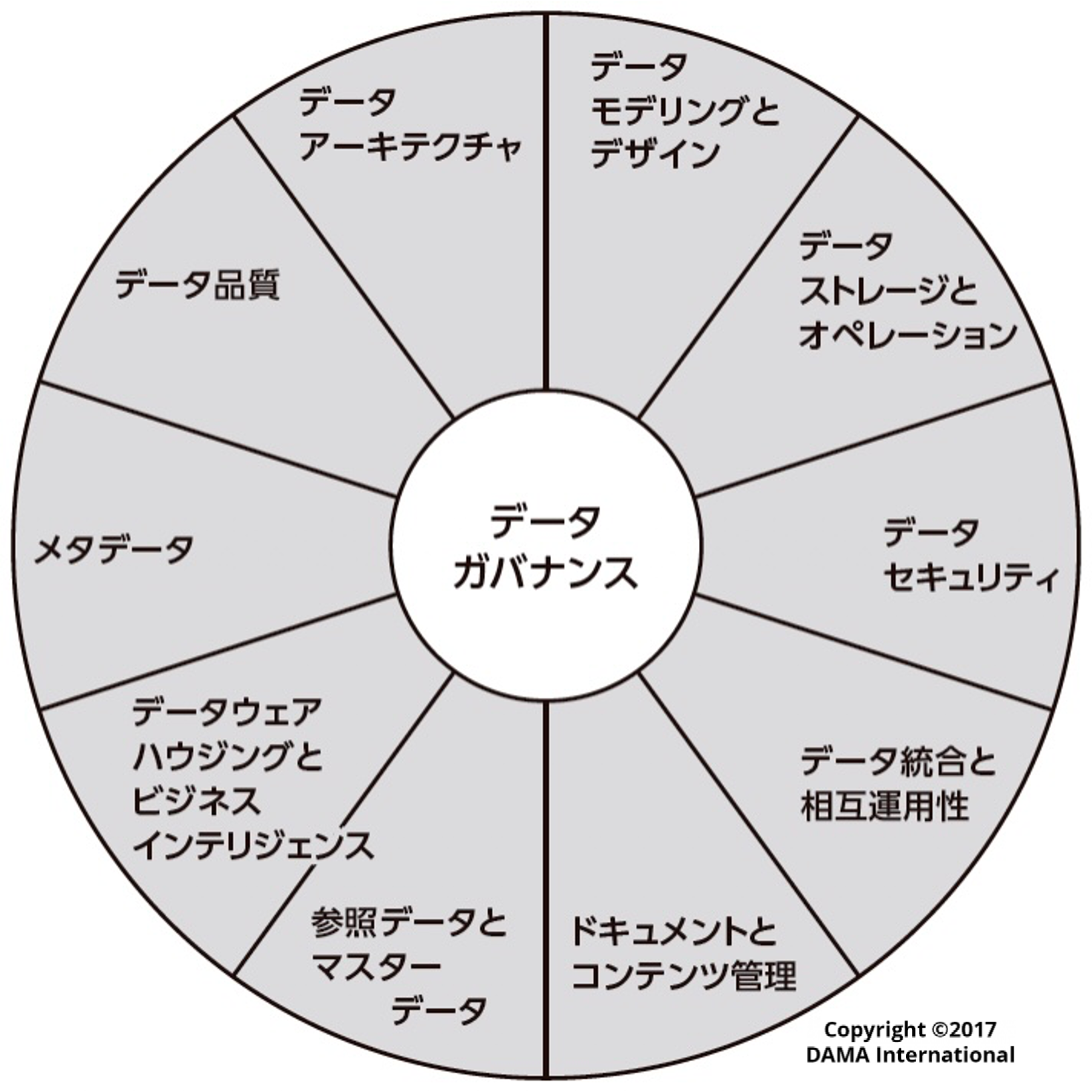

データマネジメントはDMBOK(Data Management Body of Knowledge)の定義では11の知識領域が設定されている。これらをビジネス上の課題や既存データ状況に応じて順次整備することは重要であり、多くの企業はこれを認識している。それにも関わらず、全社的データ活用は20%、さらにそこからのビジネス成果獲得は3%に留まっているという実態は何に起因しているのだろうか。

■ データマネジメントの知識領域(DAMAホイール)

-

出所)『データマネジメント知識体系ガイド 第二版』 DAMA International編著、DAMA日本支部、Metafindコンサルティング株式会社 監訳、日経BP

データ民主化のキードライバー

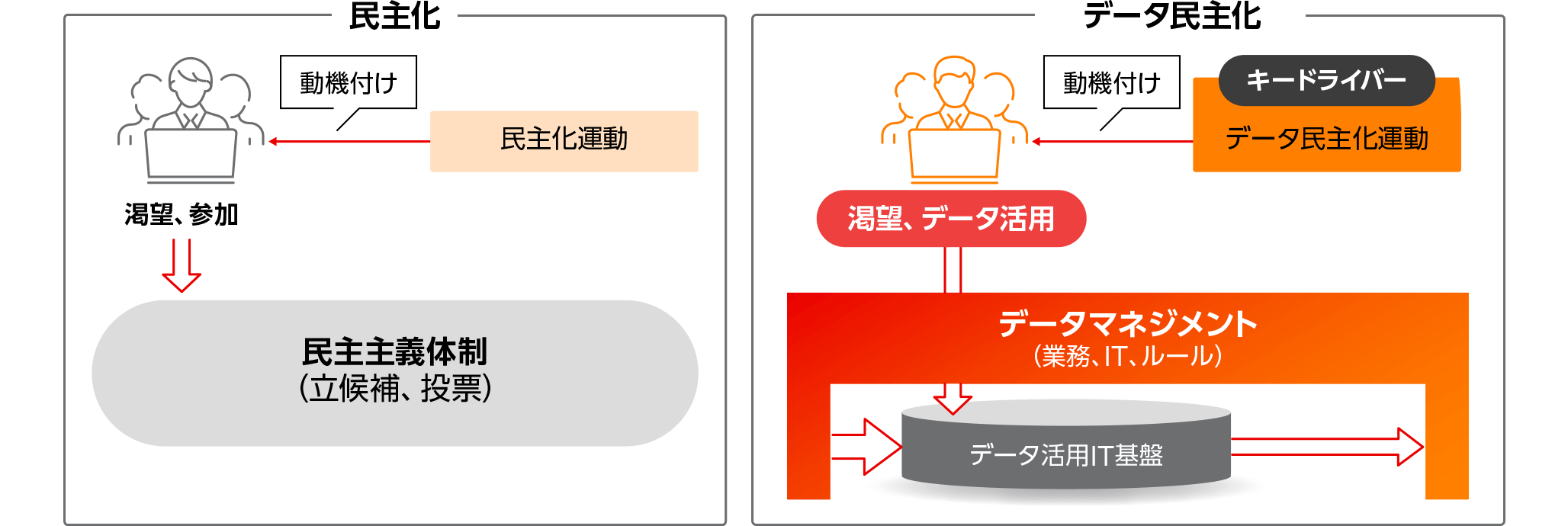

データ民主化を推進するキードライバーを探し当てるために「民主化」に立ち返る。民主化とは市民自らが立候補もしくは投票と言う形で統治・統制を行う民主主義にシフトすることであり、そのためには体制/制度を変えること、さらにはそれ以前に市民がその体制を渇望するように導く民主化運動を進め、市民自らが積極的に立候補や投票といった形で参加する状況を作り上げることが不可欠となる。再びデータ民主化に戻って考えると、データ活用IT基盤とデータマネジメントは民主化の制度体制の整備に当たる。

■ データ活用IT基盤/データマネジメントと民主化運動の関係

これらはデータ活用の障壁の除去は実現するが、民主化に導くための民主化運動としては充分とは言えないため、環境を準備してもデータを活用(民主主義の立候補や投票)するかは不透明となる。企業においてデータ民主化によってビジネス成果を勝ち取るには、社員自らがデータ活用を望むようになる「データ民主化運動」も必要であり、これがデータ民主化のキードライバーであると考える。

データ民主化の進め方

民主化運動は市民がその仕組み自体を認識していない状態からの活動だが、データにおいては一般論としてデータの有用性は広く認識されている。従ってデータ民主化自体を訴求するのではなく、自部門/自分にとってのメリットの事前認知を促し、自らデータ活用することへの期待値向上がポイントとなる。

進め方は企業の経営方針やデータ活用状況によって異なるが、共通することはDMBOKでも謳われているようにスモールスタート、スパイラルアップ(随時見直し拡張)である。ここでは一般例として、既に小規模であっても一部データを公開し、特定部門で活用されている企業に対する進め方を例示する。

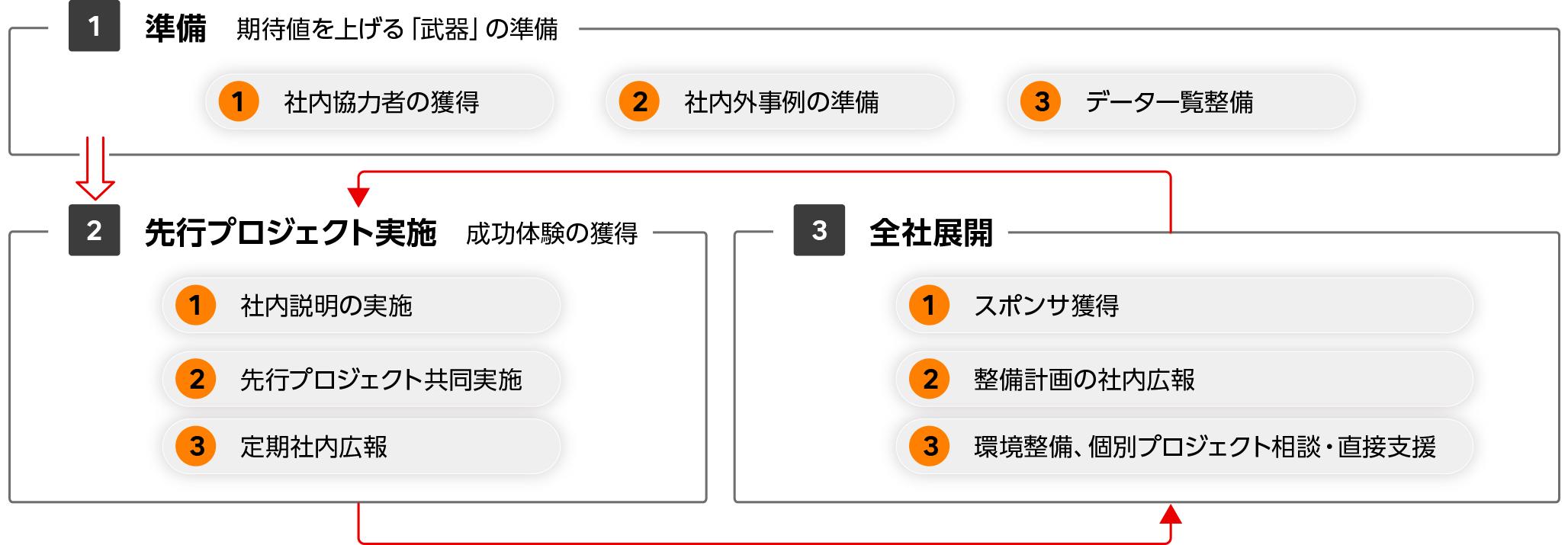

1. 準備 データ活用への期待値を上げる「武器」の準備

1)社内協力者の獲得

社内に広く行う活動であることから経営層が望ましいが、時間がかかるようであれば特定業務部門の管理職クラスから同意を得る。

2)社内外事例の準備

社外事例を収集整理することも有効だが、社内訴求には成果の大小や先進性以上に自社の事例であることが重要である。またその内容はITや分析手法よりも、業務上の問題と成果/取組み上の工夫といった業務部門視点の内容とすることがデータ活用の動機付けには重要である。

3)データ一覧整備

公開済データに加え自社に存在するデータ一覧を事前準備、提供可能な状態にする。興味を惹きニーズを具体化することが重要となる。

2. 先行プロジェクト実施 : 成功体験の獲得

1)社内説明の実施

ニーズ喚起を目的とした社内説明会を、1.で準備したコンテンツを利用し草の根的に実施する。ここでは「興味を持って貰う事」「先行プロジェクトのきっかけを得る事」「データ活用の障壁≒データマネジメントニーズ」の情報収集が狙いである。

2)先行プロジェクト共同実施

得られた現場ニーズから先行プロジェクトを選定し実施する。仮説提示/ディスカッションを通じて要件を仮設定しアジャイルアプローチで進めるというスタンスで取り組むことがスムーズなプロジェクト推進のポイントの1つである。

3)定期社内広報

先行プロジェクト状況、データ一覧の更新版や利用者に有益な情報(分析Tips他)などの情報提供・情報収集を実施する。現場の潜在/顕在ニーズ拾い上げという重要な役割を担うには定期的な対面開催も有効である。

3. 全社展開

1)データ活用IT基盤/データマネジメントのスポンサー獲得(予算申請)

2.の結果を元にデータ活用の中期計画を策定し、予算の申請・獲得を試みる。データ活用IT基盤は利用者が随時整備・拡充していくケースが多いため、要件を事前に網羅的に定義することは困難である。時間軸と共にスモールスタートで整備/見直しを行うスタイルの計画・予算申請が必要となる。

2)整備計画の社内広報

承認が得られた計画を社内に広く説明し、さらなるニーズ活性化を図る。

3)環境整備、個別プロジェクト相談・直接支援

データ活用IT基盤/データマネジメントの整備を進めると共に個別プロジェクト支援などを継続する。

実際には推進者の人数など多様な制約条件、さらにはビジネス状況から事前に明確な活用ニーズが存在する場合もあり、状況を踏まえた進め方を設定、随時見直す事が肝要である。

データ民主化活動推進者

日本の企業ではデータ活用(民主化)の推進母体はIT部門もしくはここから分離したDX部門であることが多い。多くの旧来型IT部門がもつ「受け身」の特性は、この活動の阻害要因となる可能性が高く注意が必要である。受け身の例を1つ上げると、要件を決めるのは利用者であり確定した後に着手というスタンスである。進め方でも述べたがデータ活用IT基盤はその特性から要件は常に変化していく、さらに言えば、活用が進めば進むほど要件は拡大していくものである。従って要件に対する「待ち」の姿勢は推進を阻むものとなる。

ここまでの内容は、端的に言えばDMBOKでも指摘しているようにチェンジマネジメントの重要性についてデータ利活用者を中心に記述したものである。チェンジマネジメントの基本は当該分野で最も影響を与えたジョン・P・コッター教授の各種文献を参照されたい。

富士通ではお客様向けのサービス、さらには実体験としての社内実践のノウハウをベースとしたコンサルティング+IT環境整備+データサイエンスのサービスを提供している。ここで述べたデータ民主化はもとより、データに関わる取り組みをご検討の際には、お気軽にお声がけいただきたい。

詳細はこちらからご覧いただけます

『データ民主化のキードライバー』とは

~IT基盤とデータ整備だけで成果は創出されるか~

西村 比朗志

富士通株式会社 クロスインダストリーソリューション事業本部 データ戦略コンサルティング事業部 マネージャー

IT戦略、ITガバナンス、業務改革などのコンサルティングサービスを経て、富士通の新サービスの企画/実践/人材育成に従事。2018年よりDX関連のコンサルティングを担当、現在はデータガバナンス、データマネジメントを専門分野として活動。

Data Drivenに関するお問い合わせ・ご相談

お電話でのお問い合わせ

0120-933-200富士通コンタクトライン(総合窓口)

受付時間 9:00~12:00および13:00~17:30(土・日・祝日・当社指定の休業日を除く)

webでのお問い合わせ

入力フォーム当社はセキュリティ保護の観点からSSL技術を使用しております。