DX・AI時代における真の『変革』を起こす進め方

- 資料ダウンロードお客様情報の入力が必要となります。

日本国内においてもデジタルトランスフォーメーション(DX)に取り組む企業は増加傾向にある一方、新たな価値創出やビジネスモデルの根本的な変革といった成果を実現できている企業は依然として少ない状況にある。DXに取り組みつつもなかなか進まないのは何故か。多くの日本企業が抱えるさまざまな問題点を紐解きながら、DXの本質的な部分である『トランスフォーメーション=変革』を達成するためのアプローチについて、その効果的な方法を考察していく。

進まない「トランスフォーメーション」

昨今、生成AIやデジタルツイン、データ利活用基盤に関する技術などの発展により、ますますデジタルトランスフォーメーション(DX)に対する機運が高まっている。しかし、IPA(情報処理推進機構)が2023年2月に発表した「DX白書2023」によれば、デジタルトランスフォーメーションに相当する「新規製品・サービスの創出」や「顧客起点の価値創出によるビジネスモデルの根本的な変革」において成果が出ていると回答した企業の割合は20%台に留まっている。DXの本質的な部分ではあまり進んでいないというのが現状である。

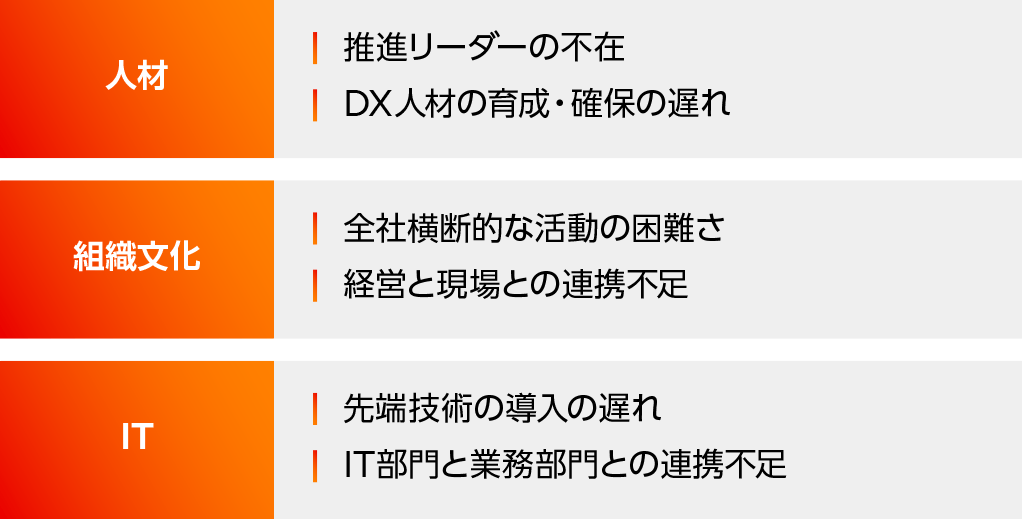

DXがなかなか進んでいない背景として、80%を超える企業がDXを推進する人材が不足していると回答しており(注)、人材の育成・確保が喫緊の課題となっている。

また、データ利活用の状況に関する調査(注)では、全社での利活用よりも部署ごとの利活用を行っている割合のほうが高くなっている。組織がサイロ化しており全社横断的な活動が容易ではない企業が多いことを示していると言えよう。経営者・IT部門・業務部門の協調不足も指摘されている。

ITの観点では、AIやIoTといったDXに関連する技術の導入率が約20%にとどまっているという調査結果(注)もあり、まだ十分に進んでいない状況である。

注:独立行政法人情報処理推進機構「DX白書2023」(2023年2月)

DXを進める上で問題となっている要素

「DXに取り組むこと」を目的にしてはいけない

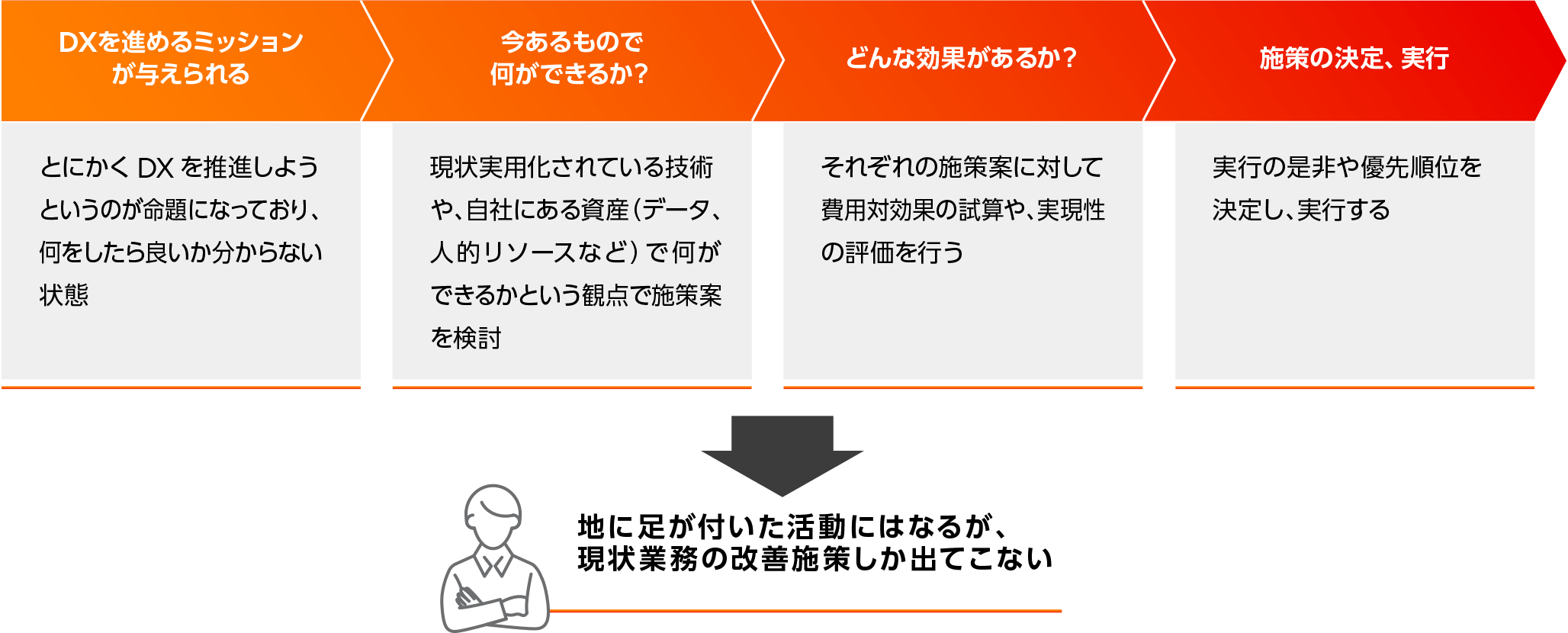

このような問題を抱えながらも、「DXを推進しよう」「データを活用しよう」という意思決定のもと取り組みを開始したとしよう。推進リーダーやメンバーは「DXを進めることになったが、具体的に何をすれば良いのか」と悩むことになるが、ここで「そもそも何ができるのか」という疑問を持つことも多い。この疑問を解消することを優先させてしまうと、リストアップされた「できること」から「やること」を選ぶというプロセスに進みがちになる。このようにして選ばれた施策は、実現性は高いかもしれないが、現状業務の効率化のための施策に留まることが多く、組織のビジネスモデルを根本的に変革するような結果に結び付くことはほとんどない。

推進リーダーやメンバーが途中の段階で(あるいは初期の段階で)DXの本質的な部分から遠ざかってしまったことに気付いても、軌道修正することは容易ではない。なぜなら彼ら彼女らのミッションは「DXを進めること」であり、一定の期間で一定の成果を出すことが求められているからだ。DXに取り組むこと自体が活動の目的となってしまうと、小さくても成果を出し続けることを優先してしまいがちになる。

「改善」止まりになりがちな進め方

「課題解決」の王道の進め方がDXへの近道になる

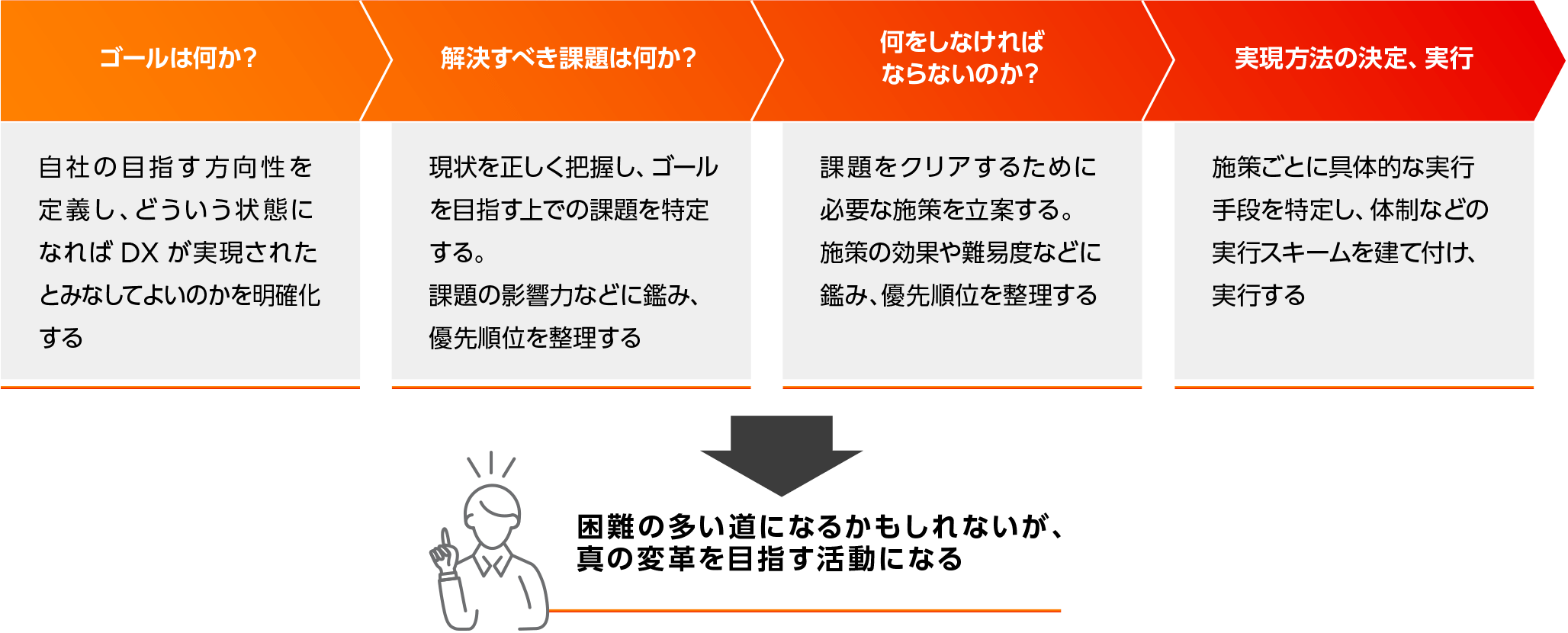

上述の進め方では、「本来は何をしなければならないのか」という観点が抜け落ちてしまう。そのため、「何ができるか?」ではなく「何をすべきか?」という問いから施策を導くアプローチが必要である。DX/データ利活用というテーマのもと「何をすべきか」を決定するためには、それを検討する方向性、指針が明確化され、かつ関係者の間で共通認識として共有されていることが前提条件として求められる。自社がどういう状態になることを目指すのかというゴールの設定について、初期段階でしっかりと議論を重ねることが重要だ。

ゴールの設定・共有を行った後は、現状とのギャップを整理し、ギャップを解消するために必要な要素を抽出する。この要素ひとつひとつが「課題」であり、課題に対する施策が「すべきこと」になっていくが、このときに、それぞれの相関関係(順序の観点)や影響度(効果の観点)に加え、「何ができるか?」という難易度の観点にも鑑みながら優先順位を整理していくこととなる。

このようなプロセスを経て策定された実行計画には、難易度が高くとも実施しなければならないことも含まれてくるため、チャレンジングなものになるだろう。しかし、成功させることができれば真の『変革』が実現された状態になっているか、そうでなくとも飛躍的な前進を遂げているはずだ。

このアプローチは一般的に課題解決の手法として広く認知されているものであり、DXならではの固有の手法ということではない。企業の経営課題に直結するテーマだからこそ、王道のアプローチで一歩ずつ着実に踏んでいくことが重要であり、結局のところ近道にもなるのではないだろうか。

「変革」を起こすために必要な進め方

変革を生み出す思考法、変革を加速させるテクノロジーを活用する

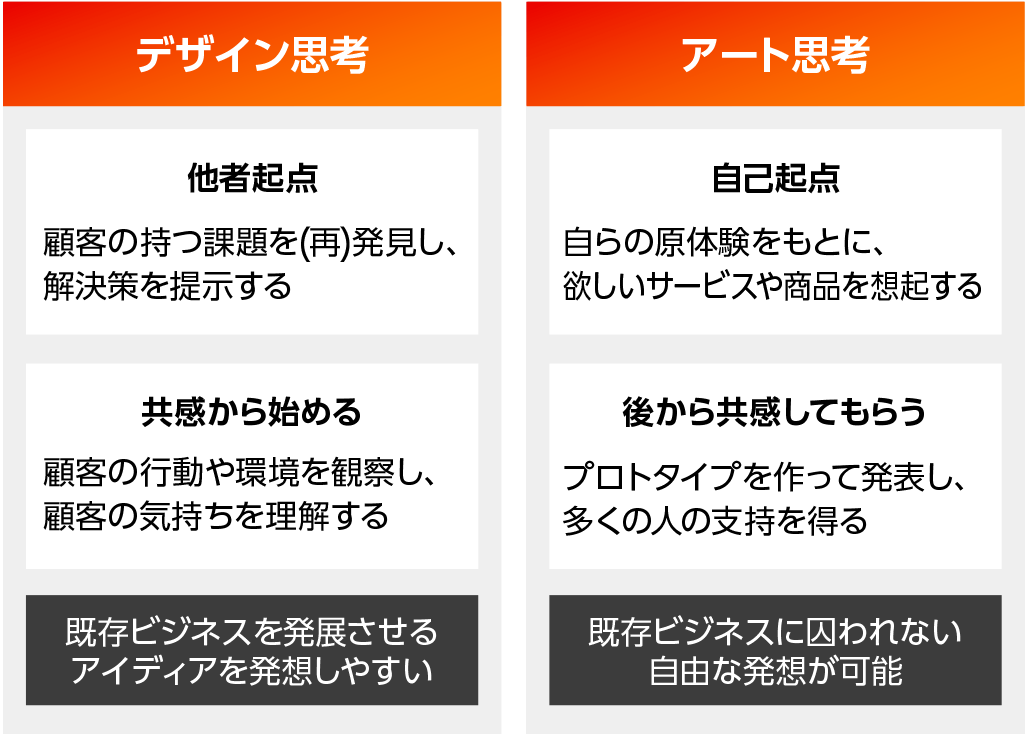

より具体的な進め方について深掘りしていきたい。ゴールの設定においては、DXというものが組織横断的な取り組みであるという性質上、企業全体の経営課題や経営環境に照らし合わせながら検討する必要がある。そのため、PEST分析や5 Forces分析、SWOT分析などの従来からあるフレームワークは依然有用であろう。ただし、抜本的な変革を目指すためには、こうしたロジカル思考のみならず、デザイン思考やアート思考といった手法も取り入れ、さまざまな角度からアイディアを発想することも重要である。DXは必ずしもデジタル化の文脈の中で連続的に移行できるものではないため、非連続的な成長シナリオを描くためにこれらの思考法を組み合わせて検討を進めていくことが望ましい。

デザイン思考とアート思考の特徴

次に、ゴールと現状とのギャップを整理する際には、現状を正しく理解することが重要であるが、業務フロー図などの既定のドキュメントが存在しない、あるいは実態と乖離していることがよくある。あらゆる業務を聞き取り調査で可視化するには膨大な時間を要するため、プロセスマイニングやタスクマイニングの活用が効果を発揮するだろう。システムログで追跡できる業務は自動的に可視化できるようになるため、聞き取り調査のボリュームを大きく減らすことが可能だ。

そして、課題の抽出や施策の立案においては、システムやデータといったIT面だけでなく、組織や人材、業務プロセスなど様々な側面から検討を深めていくことが重要である。新たな価値創出やビジネスモデルの根本的な変革を実現するためには、凡そこれら全ての側面において施策を打ち出していく必要があるだろう。なお、業務プロセスに関する施策の影響範囲や効果を試算する際にも、プロセスマイニングツールのシミュレーション機能により精度の高い試算結果を短時間で得ることが可能になるため、適宜有効活用したいところだ。

社外リソースをアクセラレーターとして活用する

施策を立案した後、具体的な実現方法を特定しなければならないが、テクノロジーは日進月歩で発展しているため、推進メンバーが想定しているよりも広範囲な部分を実際にはITで解決できるという状況も生まれやすい。社外のテクノロジー企業からアドバイスを得ることも肝要であろう。また、複数の部門が協調しながら活動を推進していく上で、それぞれの思惑であったり、業務負担であったり、様々な事柄をすり合わせていく必要もある。こうした交渉を円滑化する際にもコンサルタントのような社外リソースが効果的に機能しうる。

人材、組織文化、ITという、多くの企業がDXを実現する上で課題に挙げている要素を自社単独でかつ短期間で解消することは難しい。取り組みの成果を可能な限り早期に実現するためには、自社の不足する要素を社外リソースで適時補完していくことが必要であろう。

なお、富士通はビジネスや働き方のデジタル化 ”Digital Shifts![]() ” というコンセプトのもと、ITソリューションのみならず、基本構想策定や課題選定、業務調査、チェンジマネジメントなど、『変革』を目指すお客様を包括的に支援するコンサルティングサービスを提供している。自社に寄り添う伴走型のアクセラレーターを求める際は、ぜひお声がけいただきたい。

” というコンセプトのもと、ITソリューションのみならず、基本構想策定や課題選定、業務調査、チェンジマネジメントなど、『変革』を目指すお客様を包括的に支援するコンサルティングサービスを提供している。自社に寄り添う伴走型のアクセラレーターを求める際は、ぜひお声がけいただきたい。

詳細はこちらからご覧いただけます

堀 陽介

富士通株式会社 クロスインダストリーソリューション事業本部 データ戦略コンサルティング事業部 マネージャー

大手外資系コンサルティング会社、大手通信会社を経て、2016年に富士通に入社。製造業をはじめ物流業、通信業、証券業など幅広い業種で業務改革プロジェクトに従事。担当領域は経理、会計、営業、製造、購買、ロジスティクスなど多岐に渡る。新規事業の企画立案を含む事業戦略から、AIなど先端技術の活用を含むITの実装まで幅広く支援。

Data Drivenに関するお問い合わせ・ご相談

お電話でのお問い合わせ

0120-933-200富士通コンタクトライン(総合窓口)

受付時間 9:00~12:00および13:00~17:30(土・日・祝日・当社指定の休業日を除く)

webでのお問い合わせ

入力フォーム当社はセキュリティ保護の観点からSSL技術を使用しております。