デザイナーとエンジニアが分け隔てなく自由に議論をし、同じ目的のもとで何かをつくりあげる——サービスデザインにはそんな「共創」の理念が欠かせないものです。株式会社富士通アドバンストエンジニアリング(FAE)のエンジニア金丸隆之さんは1年間、デザインセンターに常駐社員として勤務し、デザイナーとの共創活動に取り組んできました。それらの現場で体感した、デザイナーとエンジニアの新しい関係性とは?金丸さんと、デザインセンター所属のデザイナー・平田昌大さんにお話を伺います。

(聞き手:鈴木偵之)

デザイナーとエンジニア

の関係性を再定義する

掲載日 2017年7月28日

同じ課題を目前にするから即断できる【対談】

1カ月の超短納期でサービスをつくる

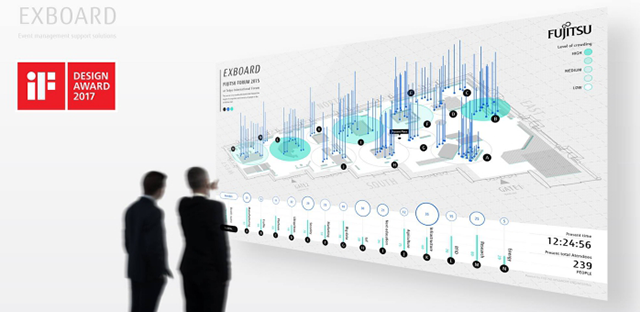

——— 株式会社富士通アドバンストエンジニアリング株式会社(FAE)で開発されたイベント運営支援ソリューション「EXBOARD」が2016年度グッドデザイン賞に続き、ドイツの「iF DESIGN AWARD 2017」(サービスデザイン部門)を受賞されましたね。センサービーコンを持ったイベント来場者の、エリアごとの滞留数、位置情報、興味・関心度などを視覚化するサービスですが、受賞に関してFAE社内での反応はいかがですか?

金丸: エンジニアリング・サービスやソフトウェア&ハードウェア開発を主事業とする当社からすれば、デザインに関する賞を意識することは、これまであまりなかったかもしれません。これを機会にエンジニアリング・サービスの会社でも"デザイン"というものをもっと意識するようになったらおもしろいですよね。

——— 金丸さんはFAEに在籍されていますが、2015年10月から「常駐社員」というかたちで、当社で仕事をされました。

金丸: はい。この働き方のしくみ自体、FAEのエンジニアと富士通のデザイナーがお互いの仕事をより理解し合うことを目的にした、社を挙げた取り組みの一環です。私の後任も今、富士通へ常駐しています。縁あって第1号社員に私が任命され、1年間デザイナーの方々といろいろな仕事を担当させていただきました。「EXBOARD」はそのなかの1つです。

——— 期間中、金丸さんとは当社デザイナーがいくつかのプロジェクトでお仕事をご一緒しています。なかでも関わりの深かったのが平田さんです。

平田: そうですね。「EXBOARD」もそうですが、金丸さんとの仕事で一番印象に残っているのは、2016年に「リテールテックJAPAN」で出展した「ミラーサイネージ」でしょうか。展示会に向けて、富士通ブースで何かおもしろい出展物を出せないか、ということになって、当社が発起して考えたアイデアをかたちにしていきました。

——— 「ミラーサイネージ」とはどんなサービスなのでしょうか?

平田: 基本的にはブティックなどの店舗で使われるサービスで、来店客がハンガーにかけられた状態の服を鏡にかざすと、服に埋め込まれたRFIDタグから取得した商品の詳細情報、カラーバリエーション、そしてネットワークから取得した在庫情報などが鏡に表示されるというものです。鏡の表面はタッチパネルになっているので、お客さまは服を体に合わせながらいろいろな情報を確認できます。店舗側にとっても、試着する前段階からお客さま接点の強化を図ることができます。

金丸: たしか、話が持ち上がったのは2016年2月のはじめくらいでしたね。出展(2016年3月開催)まで実質1カ月くらいしかないなかで開発がスタートしました。

平田: はい。日頃の仕事だったら絶対にあり得ないスケジュールです。比較的納期が厳しい展示会でもあるので1カ月というのは本当に厳しかった(笑)。

同じ課題を目前にするから即断できる

——— 出展まではどういったプロセスで開発に当たられたのですか?

平田: アイデア構築の段階から金丸さんを呼んで、コンセプトやストーリーも逐一相談しながらつくっていきました。エンジニアとデザイナーの仕事って、得てして"受発注ありき"の関係になりがちですが、この開発ではそうではなく、常に一緒につくりあげていったという感じです。

金丸: かなり早い段階から入りましたよね。ワイヤーフレームも最初の段階から3パターンくらい出てきていて、どんな機能があればとよいか、平田さんと膝を突き合わせて話し合いました。あとは、壁にプロジェクターで映像を投影させてみたり、発泡スチロールでモックアップをつくってみたり。

平田: ああ、いろいろやりましたね。鏡に服をかざすと情報を得られる、というのはまったく新しい体験で一般的なUI(ユーザー・インターフェース)の作法もないから、かなり初期段階から試行錯誤を繰り返しました。

金丸: つくり手である自分たちが、体験を得ながら開発できたことはとても新鮮でしたよ。

——— 計画・設計段階を終えた後は?

平田: ある程度設計が固まったら、画面のモックアップをつくり、レビューも行いました。最後のハードウェア構築の段階では、ハーフミラーにタッチセンサーのシートを貼らなければならず、その業者探しにひと苦労しましたが、なんとか納期には間に合わせることができました。

金丸: 超がつくほどの短納期に対応できたのも、エンジニアとデザイナーの距離が物理的に近かったからこそです。両者が同じ課題を目前にして開発に挑んでいれば即断できますから、おのずとスピード感が増します。

平田: 私たちがやっているサービスデザイン(以下、SD)においては、チームの距離感の近さはすごく重要です。先ほども言ったとおり、エンジニアとデザイナーが仕事をするといかんせん受発注の関係になってしまうから、エンジニアは「できる・できない」の判断を迫られたとき、社に持ち帰ったり、持ち帰るのが面倒だからと、その場で「できない」という判断を下したりしがちだと思います。

デザイナーとしては「とりあえずやってみよう!」的なノリで即断してもらえることが大事。その点、金丸さんは「できると即答はできないけれど、調べればきっとできるよ」というスタンスでした。そうしたエンジニアはとても心強いです。

お互いに地位を高め合える関係を築きたい

——— 私たちが推進しているSDは、全般的に「単なる受発注関係にならず、デザイナーとエンジニアが分け隔てなく、試しながら何でもやってみる」ということが、かなり肝要な部分を占めていると思います。金丸さんがデザイナーとの関係構築で気を配るようになったことは何ですか?

金丸: ミラーサイネージはスワイプすると画面が動くようなプロダクトだったので、平田さんが頭のなかでどんな動きをイメージしているのか、たとえば画面遷移図のようなものに頼るだけでなく、そのたびに質問をぶつけるよう心がけましたね。そうしたエンジニアとデザイナーのコミュニケーションは、デザインセンターに来てからはじめて意識できるようになったことだと思います。

——— 一方で平田さんは、これからSDを行っていくうえで、どんなエンジニアと仕事がしたいですか?

平田: 「エンジニア」という枠だけにとらわれず開発に挑んでほしいという気持ちがあります。ただしこれは「デザイナー」も同じこと。自分の肩書きを決めて仕事をするのではなく、まず目的を定め、それを達成するためのチームがあって、そのなかで自分ができることを学習する——。その心持ちがないままSDに挑むと、後々つらい思いをするかもしれません。お互いに地位を高め合えるような、そういう関係構築ができればいいと思います。

——— 常駐される以前は、金丸さんの目から見て、デザインセンターの仕事ってどんなものだと思っていましたか?

金丸: そもそも「デザイナー」がふだんどんな仕事をしているかすら、わかっていなかったというのが正直なところです。やはり一般的なデザイナーといえば、色や形を決める「ウェブデザイン」「プロダクトデザイン」といった仕事をイメージすると思います。だから当初は「この1年間のうちに、グラフィックデザインソフトが使いこなせるようになればいいな〜」なんて思ったこともあった(笑)。

それに、これまでにもたびたびデザイナーと関わりを持つことはありましたが、プロジェクトに加わったタイミングで出てきたデザイン案を見ても、なぜそこに行き着いたのかまではわからなかったんです。いきなり剛速球でボール投げられてしまったような感覚で……。でもデザインセンターでの仕事を通じて、デザイナーは「何がトレンドになっているのだろうか」「どうしたらお客さまが喜ぶのだろうか」といったことを丹念に考えたうえで、デザインを仕上げていることがわかりました。デザイナーがデザインの根本的な部分からものごとを設計していく、いわゆるSDを肌で感じることができたと思います。

——— 最後に、デザイナーとの共創で感じたことをお聞かせください。

金丸: デザイナーと一緒に何かをつくりあげる環境に身を置けた1年間は、内向的な自分を外交的な自分に変化させるくらい、衝撃的な経験でした。おかげで「そんな変なアイデアはできっこない」なんて見切っていたことも、今は「やってみたらおもしろいじゃん」と気持ちを切り替えられるようになったと思います。

自分の場合はたまたま常駐社員というかたちでそれを感じる機会を得たわけですが、そうではない環境で仕事をしていても、身のまわりを探せばそういう場はたくさんあると思うんです。これからの時代を生きるエンジニアは、変な壁をつくることなく、いろいろな場にアプローチしたほうが絶対におもしろい仕事に巡り会える、そう思っています。

——— 本日は皆さん、ありがとうございました。

(注)部署名・肩書は取材当時のものになります。