参加デザイナーが語る

「未来の語り場」プロジェクト

掲載日 2023年9月13日

掲載日 2023年9月13日

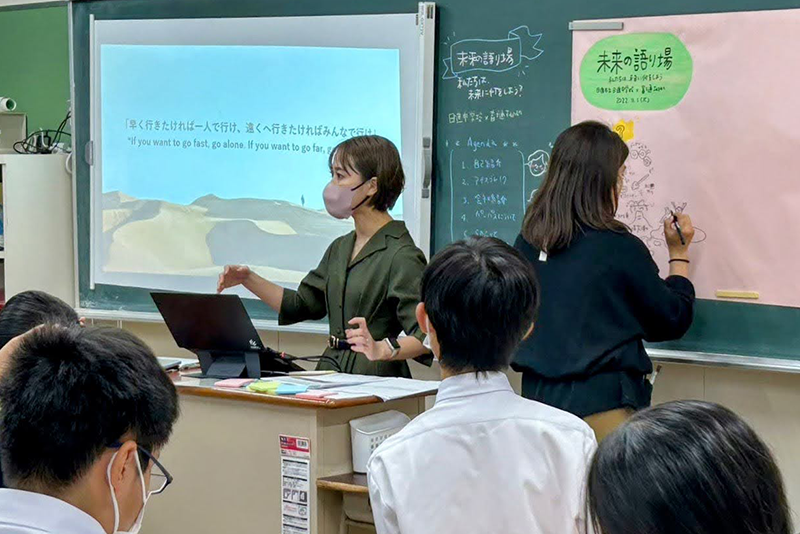

これからの未来を担う中高生たちとともに、富士通社員が同じ目線で、ありたい未来について考える「未来の語り場」プロジェクト。このプロジェクトは社内の様々な部署から集まった有志のメンバーで構成されており、各回のゴール設定はもちろん、学校との交渉・調整、生徒たちの関心や状況を踏まえた場づくり、対話の内容と過程を可視化したグラフィックレコーディング(グラレコ)など、さまざまな実践が行われています。この活動に参加しているデザインセンターのお二人に、デザイナーの役割やグラレコの可能性、そして中高生との交流を通しての気づきなどをお聞きしました。

インタビュイープロフィール

富士通デザインセンター フロントデザイン部 デザイナー

部署名・肩書は取材当時のものになります。

——— お二人が「未来の語り場」の活動に参加しようと思われたのはなぜですか?

松本: まず、「答えを大人たちだけで決めない」というコンセプトに共感したからです。また、自分のデザインの視点や議論を可視化するスキルで、プロジェクトメンバーに対してだけでなく、学校の先生や生徒さんの学習体験の向上に貢献できるかもという思いもありました。ちょうどコロナ禍で子どものオンライン授業の現状を目の当たりにして、これまでやってきた「より良い場づくり」のスキルを教育の場に活かしたいという思いが芽生えたところでしたし、自分のパーパス「みんなのあたまとこころをやわらかくする」を体現する機会にもなるのではないかと思い、参加を決めました。

松本 花澄

松本 花澄田中: 社内のSNSへの投稿を見た時、自分のアンテナと心が動くのを感じました。自分のパーパス「つながりから生まれるアンサンブル 分かち合うから届けるまで」を自分自身で大切にしながら、メンバーと共に今、未来、人、社会…私たちが向き合いたいことに対話を通じて何か生み出すことができるのではないか。未来に関わり、未来をつくる仕事をする私たちが年齢や立場を超えた場をひらいていくことに意味があると直感しました。

——— デザイナーであるお二人に期待されていた役割はどんなことだと感じていましたか?

松本: 業務や個人の活動で培ってきた「議論の可視化」や「場のデザイン」の知見、スキルの発揮です。アウトプットとして目立ちやすいグラレコ作成の面でも期待されていたと思います。ただ、グラレコをつくることだけが目的でないという認識は全員一致していました。

田中: 私も松本さんと同じく、組織や職種を超えた共創や、「可視化」を取り入れた場づくりといった自分の経験が何か活動の力になるのではないかと感じました。

田中 友美乃

田中 友美乃——— グラレコ担当として参加する際に心がけていたことなどはありますか?

松本: グラレコの面で期待されていたとしても、私は単に絵を描ける存在で終わりたくないという想いがありました。目的によって描き方も描く内容も変わります。プロジェクトメンバーと語り場の実践を重ねることで、グラレコは「言われたことをただ絵にしているのではなく、場をデザインする手法の一つである」ことを理解してもらえました。私たちが場づくりからアウトプットまで責任を持って関わることで、グラレコの依頼だけでなく、幅広く相談してもらえる関係性になれたのが良かったですね。

松本: 人が成長するには、良いインプットを得ることと良いアウトプットを出すことの両方が必要だと考えています。それを参加者全員が相互に作用しあいながら経験できるのが、「未来の語り場」の素晴らしいところだと思います。

田中:もう一つ心掛けているのは、未来の語り場のコンセプト「大人たちだけで未来を決めない」にあるように参加者のそのままの言葉を大切にして、大人の言葉に言い換えないこと。中高生の頃を思い返すと自分のこと、社会のことなどを言葉にするのは勇気が必要だったので、さまざまな言葉が飛び交った豊かさを場に返せたらという思いでペンを握っています。

——— 印象に残っている回は?

田中: 聴覚特別支援学校での回です。そこでは、生徒さんも未来の語り場メンバーも聞こえる度合いが様々でした。準備のプロセスでは、どんな未来の語り場を実施したいのか、その場をみんなでどのようにホストするのか、それぞれの想いと知恵を持ち寄りました。

ひとりひとりの「声/聲」や想いを、そこに居る人と安心して分かち合える場をつくる。私たちは生徒さんの伝えようとする気持ちをリスペクトしながら丁寧に受け取る、紡ぐ。その場で出てきた言葉を可視化すると、嬉しそうに笑顔になる人やじっと見つめる人、終わった後にグラレコが描かれた模造紙の前で友達とやり取りする人、いろんな姿が見えました。

グラレコの価値は可視化だけではなく、想いを受け取る行為そのものが人や場の力になることなのかもしれない、と教えてもらえたのが聴覚特別支援学校での未来の語り場でした。

松本: これまで10回くらい参加しましたが、私自身が講師役を務めた回ですね。SDGsがテーマの回でしたが、いざ話すとなると自分ごととして伝えられるほどSDGsへの理解が深くないことに気づきました。今の中高生の方たちは社会課題に対する意識が高いので知ったかぶりはできません。自分の学びなおしの機会にもなりました。

——— 「未来の語り場」の活動の中で、デザインの力を感じる場面はありますか?

松本: 毎回、講師役の社員の想いや、生徒たちの関心に合わせて内容をカスタマイズしています。これは「ユーザーやお客様の状況を理解してどんな価値を届けるかを考える」というデザイン思考と同じ。「未来の語り場」はデザイン思考を実践する場そのものなんです。だから、メンバー全員が”デザイナー”だと思っています。実際、「いいな」と思ったプログラムや実践はお互いどんどん取り入れていくので、相乗効果でいい場が出来上がっていきます。それがすごく楽しいし、やりがいを感じます。

田中: 活動の中でふだんの仕事と同じ役割を担う方もいれば、全然違う役割を選ぶ方もいます。どちらを選んでも尊重され、チャレンジしたい人を受け入れてもらえるのもこの活動の特長の1つですね。「未来の語り場」は自分で動いてつくっていくプロジェクトなので、デザインとシンクロするものもあると感じています。

——— 「未来の語り場」の活動に参加して、ご自身の中で変化したことはありますか?

松本: 社内の人脈が一気に広がりました。モチベーションが高く、自律して活動している方が多いので非常に刺激をもらえます。”デザイナー”という仕事柄か、業務では「個の最大値」を発揮しようという意識が高まるのですが、未来の語り場では「チームとしての最大値」を発揮しようと意識するようになりました。

田中: 「未来の語り場」のメンバーには、自分の意志で手を挙げた人しかいません。Willの重なりから自分たちで場をつくっているんですね。その回ごとにメンバーや場が変わっても、活動の軸を大切にしながらその場をみんなでホストすることを実践しています。また、当日その場だけで終わりにするのではなく、実施して得た気づきを丁寧にハーベスト(収穫)することが次の場へのモチベーションや糧につながっているように感じます。

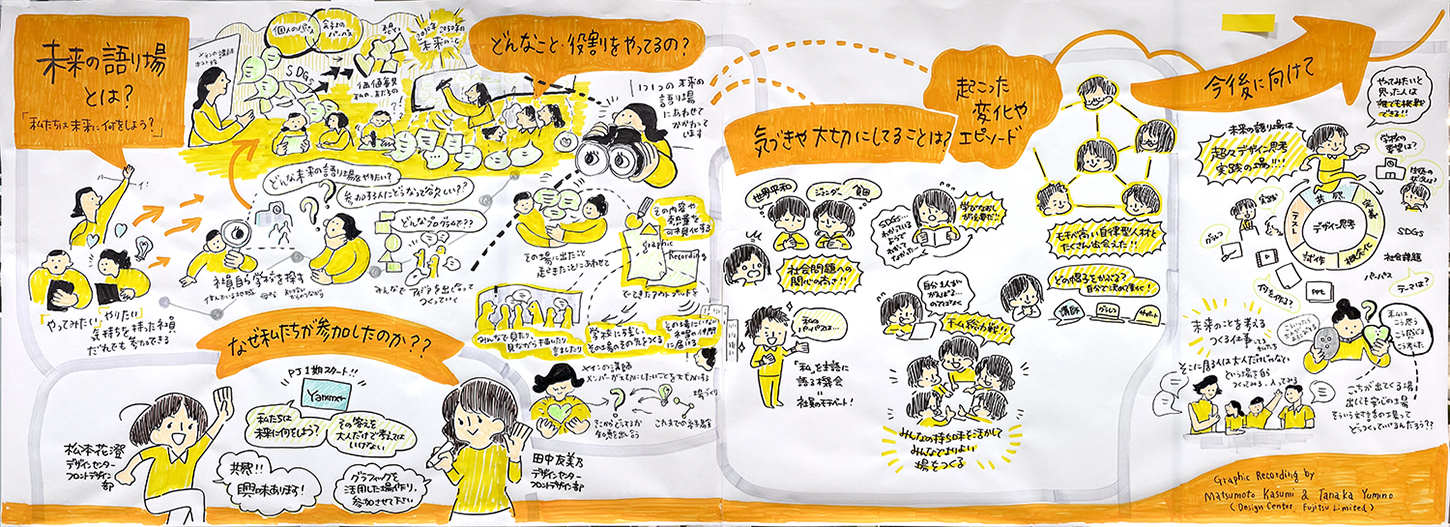

インタビュー内容をグラフィックレコーディング!!

インタビュー内容をグラフィックレコーディング!!——— 今後の「未来の語り場」の展望やメッセージはありますか?

松本: 自分にできることを最大限発揮し、チームとしてのパフォーマンスを最大化する場として、今後も「未来の語り場」を大事にしたいです。対話の場のデザインも、もっといろんなことを模索して試してみたいですね。また、「未来の語り場」自体が社員をモチベートする場になっていると感じていて、講師役の社員がいきいきしている姿を残したいとも考えています。実施までのプロセスは大変ですが、成長につながる実践の場だと感じています。デザイナーに限らず、ちょっとでも興味がある人は一歩踏み出してみてほしいと思います。

田中: 自分のパーパスや会社や仕事のことを、自ら考え伝えてみる、という社員にとっても大変貴重な場だと感じます。富士通社員全員に開かれている「未来の語り場」の輪を広げつつ、その活動をより社会にとっても社員にとっても意義のあるものにみんなでしていきたいと思います。どんなことを目指して何をしたいのか、関わる人の想いと知恵を出し合って進めていくことを忘れないようにしたいですね。

完成した本記事のグラフィックレコーディング

完成した本記事のグラフィックレコーディング未来を語る上で「これからの未来をつくる」中高生の話を聞くことは当たり前に大事なように思いますが、これまで、多くの大人たちはその当事者抜きで未来を語っていたのではないでしょうか。この事実に大きな一石を投じる「未来の語り場」プロジェクト。一つ一つの教室の中で起こる小さな変化、そして富士通との化学反応が少しずつ広がり、たくさんの“未来の種”を育てることにつながるよう、これからも活動を続けていきます。