「私たちのパーパスはイノベーションによって社会に信頼をもたらし、世界をより持続可能にしていくことです」

富士通が2020年に宣言したこのパーパスは、サステイナブルな社会の実現、テクノロジーで幸せを紡ぐことを目指しています。このパーパス発表以降、富士通では様々な社会課題への取り組みが始まり、従業員ひとりひとりが社会問題を「自分ごと」として考える文化が根付いてきました。

そのような状況の中、富士通はパーパス実現に資する社会課題解決を図るNGO、NPOを支援する目的で「戦略的コミュニティ投資」を立ち上げ、2022年度は19件が選ばれました。

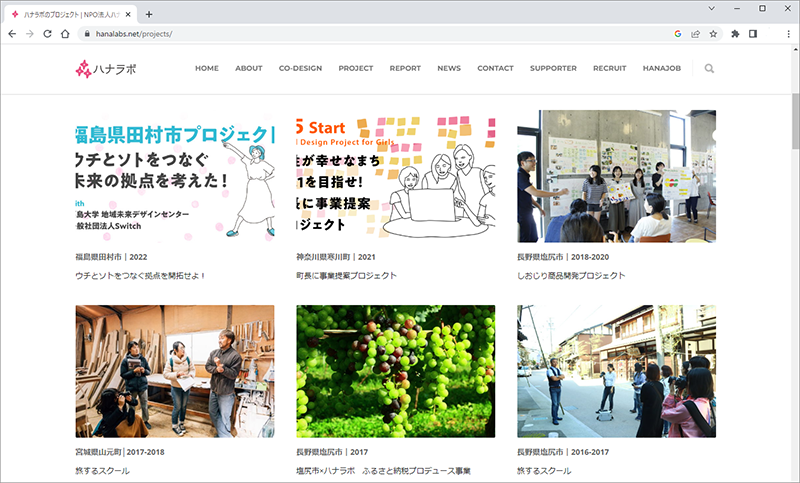

2022年度の投資対象のひとつとして選ばれた「ハナラボ」は、デザイナーの森下が代表の一人を務めるNPO法人です。

女子学生を中心に女性たちの創造力やリーダーシップを育み、未来の社会変革の担い手を生み出すことが活動の目的です。社会課題の解決をテーマにした「新しいモノ、サービス、価値観」を生みだすことを通して、女子学生自身に自分たちで社会変革ができることを理解してもらい、キャリア形成の可能性や選択肢を広げることをミッションとしています。

NPOやNGOという言葉は知っていても「NPO活動をしている富士通の社員」を知る方は少ないのではないでしょうか?

今回は森下と、同じく富士通グループ会社の社員でありハナラボメンバーである淺尾の二人から「会社員がNPO活動を行うこと」について話を聞きました。