多様なお客様が安心して操作できるATMを。

FACT-XがIAUD国際デザイン賞2023金賞を受賞

掲載日 2024年4月4日

掲載日 2024年4月4日

富士通では業界でもいち早く、ユニバーサルデザインの考え方を採用して、現金自動取引装置(以下、ATM)を開発してきました。2022年に発表された最新モデルのFACT-Xでは、さらに多くのお客様が安心して操作できるよう、様々な配慮をしています。このFACT-XがIAUD国際デザイン賞2023の金賞を受賞しました。

インタビュイープロフィール

ビジネスデザイン部

エクスペリエンスデザイン部

フロントデザイン部

左から、鳥山・津坂・安藤・泉

左から、鳥山・津坂・安藤・泉富士通では、ATMを1970年代から製造・販売しています。安藤は「ATMは、多様なお客様が使う公共性の高い端末のため、開発初期から人間工学の観点を取り入れ、杖掛けや車いす利用者用のグリップを設けるなど、アクセシビリティへの配慮を継続的に行ってきました」と説明します。

1999年、ATM初のユニバーサルデザインを採用したFACT-Vを発表。

「それまでの『障壁を取り除く=バリアフリー』の考えを超え、車いす利用者だけでなく、視覚障がい者や高齢者も使いやすいユニバーサルデザインのATMを開発しました」(安藤)。

フロントデザイン部 安藤

フロントデザイン部 安藤2020年頃にFACT-V X200e(2017年発売)の後継機の構想がスタートしました。

津坂は「後継機FACT-XのXは次世代を表しています。デザインをさらに進化させようと、まっさらな状態から若手デザイナーも参画してアイデアを出し合いました」と当時を振り返ります。

泉は「斬新なアイデアもありましたね。出てきたアイデアをもとに、これまで築き上げた進化の継承と革新のバランスも考慮してデザインしました」と開発の経緯を説明しました。

2022年8月に長野県信用組合様で初めて導入され、現在はOEMも含め全国の金融機関で使われています。

エクスペリエンスデザイン部 津坂

エクスペリエンスデザイン部 津坂 FACT-X

FACT-XFACT-Xのデザインにはどのような特長があるのでしょうか。

ハードウェアでは「車いす利用者も使いやすい足元スペースの確保やグリップの付与のほか、画面の角度も調整しました。また操作面を黒くして、操作する位置がより目立つようにしました」(泉)と、あらゆる箇所をチューニング。

ほかにも、カメラを装備して暗証番号入力画面に背後の映像を表示したり、パネルを凹凸の少ない形状にしたりといった工夫をしています。

ビジネスデザイン部 泉

ビジネスデザイン部 泉津坂は、「コロナ禍に開発したこともあり、掃除のしやすさも考慮しました。シボと呼ばれる表面加工の中で、汚れがたまりにくい最適な形状を検証して適用しました」と語っています。

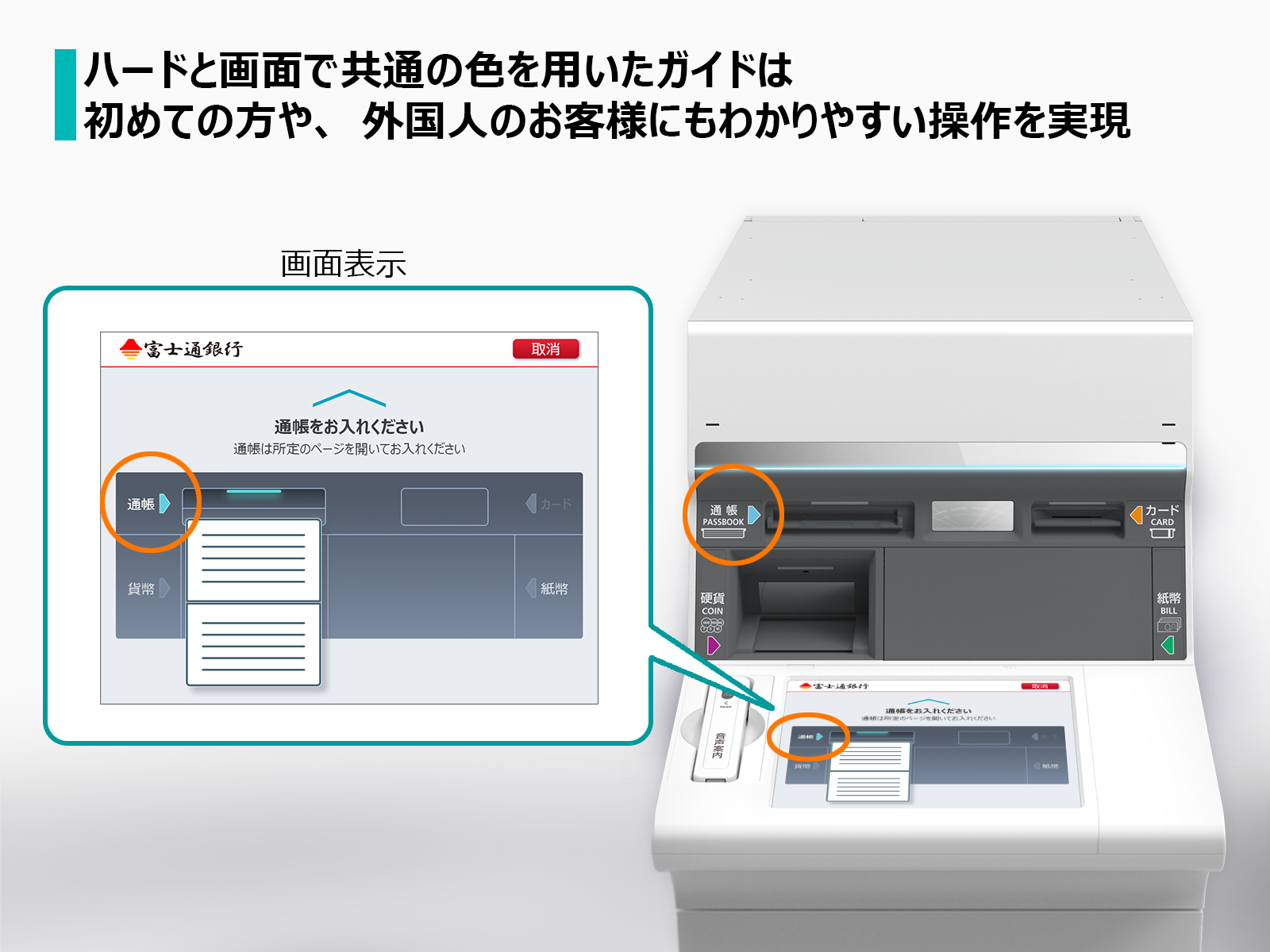

ソフトウェア面では、画面周りのアーキテクチャーがWeb技術ベースに変わりました。鳥山は、「HTML+CSSとなったことで、表現の自由度やカスタマイズ性が高まりました。また、お客様が操作する際に、どの挿入口に対してアクセスすれば良いか分かりやすくするための工夫を施しています。それぞれの挿入口と同じキーカラーを画面で表現することで、外国人や初めての方でも直感的に操作できます」と説明します。

ビジネスデザイン部 鳥山

ビジネスデザイン部 鳥山「例えば、下にある画面に『通帳をお入れください』という文と青い矢印が表示されると、前面の通帳の挿入口に青いランプが点滅します。筐体を黒くしたことで、弱視や白内障の方も認識しやすくなりました」(津坂)。

「お客様が実際に見る画面は液晶の性能で変わってきますので、筐体と画面上のキーカラーが一致して見えるように配慮しています」と鳥山は振り返ります。「操作する上で、同じものは同じと認識できることが大事です。画面内についても同様で、例えば赤い『取消』ボタンは右上、緑の『確認』ボタンは右下に常に配置するなど、取引を通じて配色やレイアウトに一貫性が保たれるようにしています」

一部の金融機関では、窓口でお客様自身が現金の取り扱いを行うための、クイックカウンターと呼ばれるATMを採用しています。このようなセミセルフでご利用いただくクイックカウンター用ATMとして、FACT-Xをご提供することも可能です。

津坂は、「クイックカウンター用ATMでは、お客様が迷わず操作できるように、そして銀行員の方がお客様とコミュニケーションを取りやすいように、配色などを考慮しました」と述べています。

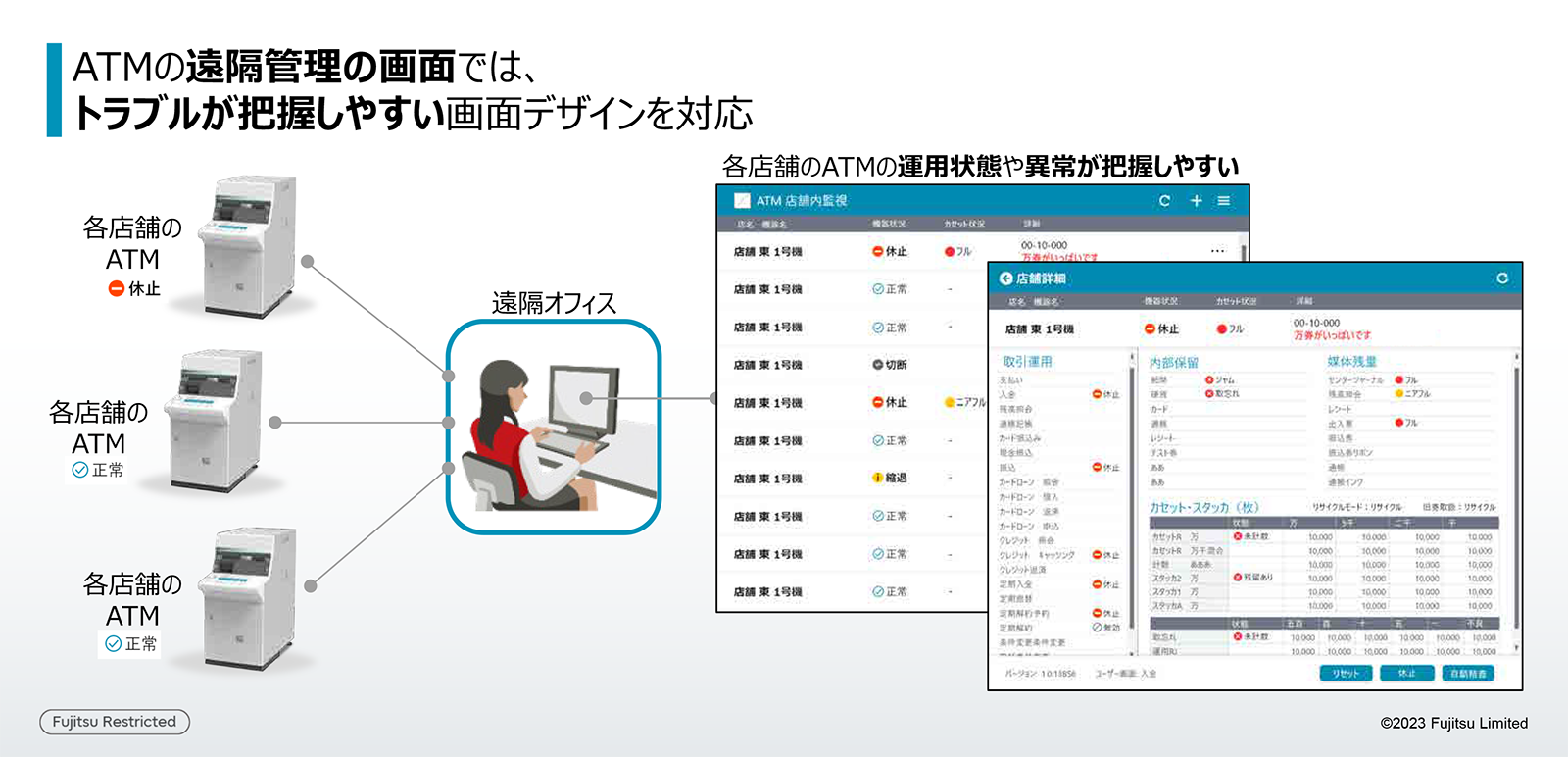

バックヤード用の画面も一新しました。安藤は「ATMでは、銀行員や警備会社の方がバックヤードで使う機能も重要です。作業性を重視したデザインを心掛けました」と言い、泉が「必要な機能や要件を洗い出し、一からデザインし直しました。あわせて遠隔管理用の画面も改善し、銀行員の方のユーザビリティはかなり向上しました」と続けました。バックヤード用画面は、光源や作業スペースを確保しにくい場所で使われることもあり、そういった条件を考慮したデザインや色調にしています。

ATMは、金融機関ごとに画面の要件が異なります。鳥山は「全てのバリエーションをこのデザインチームだけで対応するのは難しいため、ユーザビリティが担保されるようデザインのガイドラインをご提供しています」と新たな試みを紹介しました。

デザイナーがいなくても、ユーザビリティが担保される仕組みが作られています。またハードウェア、ソフトウェア両方の側面から、新たなサービスと連携しやすいUX/UIとなっており、将来の拡張性も見据えています。

今回の受賞について、津坂は「2017年にもFACT-Vで金賞をいただきましたが、今回フルモデルチェンジしたFACT-Xで再び金賞を受賞することができました。やってきたことが正しかったと評価されたようで嬉しいです」と喜びを語ります。

鳥山は「障がい者や高齢者など多様なお客様が使いやすいデザインを心掛けましたが、なおかつ古さを感じさせない洗練したデザインにするのに苦労しました。コストを抑えつつクオリティの高い製品を作る大変さはありましたが、金賞をいただけて努力が実りました」と話しました。

また泉は、「バックヤードや遠隔管理画面など、ATMを支える周囲のシステムを含めたトータルで検討を行ったことが評価されたのではないでしょうか」と分析しています。

今後、FACT-Xはどう進化していくのでしょうか。津坂は「ATMで紙の帳票を読み取り出来るように、カメラを利用したOCR機能を付加する検討などを進めています」と述べました。

ほかに、「ATMがスマートフォンと連携できればスピーディーに取引ができ、待ち時間の短縮や視覚障がい者の利便性の向上が期待できます」(泉)と、今後も新機能を検討していく計画です。

また安藤は「ATMというアクセシビリティの要件が厳しい製品を長年手掛けており、社内にノウハウ、知見が蓄積されています。これをATM以外の製品開発にも活かしていきたいですね」と語ります。

泉も「富士通の社内全体でアクセシビリティやユーザビリティについて知る機会を増やしたいと考え、チームで情報発信などを行っています」と、社内の啓発活動や後進の育成にも力を注いでいくとのことです。

さらに安藤は、「様々なサービスがネットやアプリで出来るようになっても、ATMはすべての人に公平にサービスを提供するリアルタッチポイントの1つであり続けるでしょう。金融サービスのみならず流通や公共のサービスとの連携も考慮しながら、誰もが豊かに暮らせるサービスを提供するATMの役割について探求していきたいです」と今後の展望を語りました。

FACT-Xのデザインの仕事を振り返り、4人から一言ずつ話してもらいました。

「自分がデザインした製品が社会実装され、世の中で使われているのを見ることができるのはATMデザインの醍醐味です。ここで培った経験を次世代に引き継げるよう、泉さんたちと協力して社内でも活動していきます」(津坂)

「これまで、やれることを確実にやって一歩ずつ前進してきたように思います。お客様に『使いやすかった』『分かりやすかった』と言ってもらえるのが一番嬉しいので、今後も喜んでいただける製品の開発に努めていきます」(泉)

「私はユニバーサルデザイン黎明期から、車いす利用者や視覚障がい者の苦労を見聞きし検証を重ねてきました。いまその方たちが使っている姿を目にするようになり、インクルーシブな時代に少しは役に立てたかなと感じています」(安藤)

「デザインしている我々自身にも、たとえば加齢による特性の変化などは訪れます。そういったことを踏まえると、ユニバーサルデザインへの取り組みが、お客様に加えて自分自身の生活が豊かになることにつながると嬉しいです」(鳥山)

今後、ATMはこれまでの現金取引、振込だけでなく、新しい技術や社会のニーズを取り入れてますます進化していくことでしょう。富士通では今後も先駆者として、様々なお客様に使いやすいATMの開発に尽力してまいります。