——— 『デザイン白書』をつくることになった背景を教えてください。

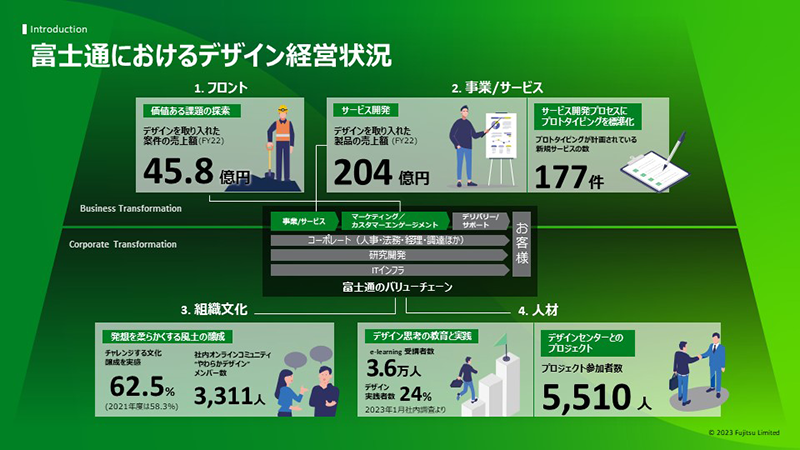

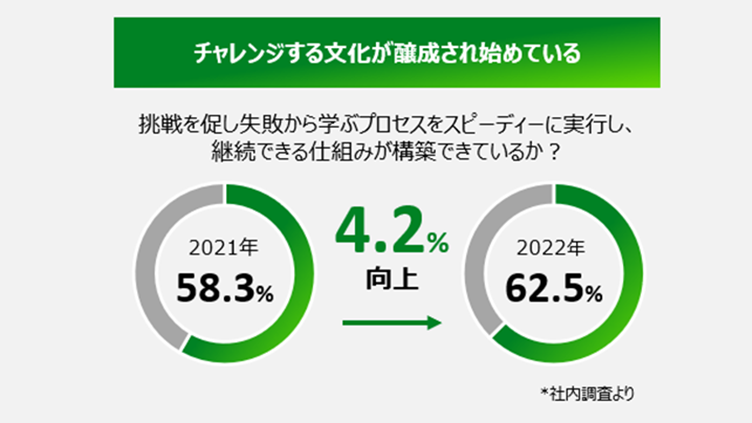

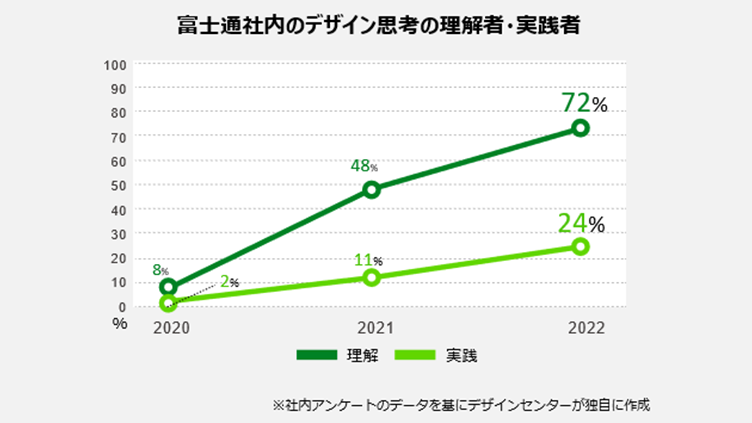

藤: 私は2023年4月に異動するまでデザインセンター長代理を務めており、デザイン白書の発案者でもあります。富士通ではデザイン経営、デザイン思考の浸透・実践を進めてきましたが、デザインの効果は抽象的で目に見えにくい、でも数字などわかりやすい形だけで表現するのは難しいという課題がありました。そこで3年経ったことを契機に「白書」という形式で、数字も含めて各本部の実践事例、実践者のインタビューを合わせてじっくり読める資料としてまとめることにしました。

佐竹: 人事部門としても、DXを進める上でデザイン思考が強力なツールの1つであると認識していましたので、その成果がどのように出ているかを示したいという点でデザインセンターと意見が合致しました。作成に際しては担当チームがデザインセンターと協力し合い良いものができたと思っています。

——— 白書という形にしたのは、なぜでしょうか?

藤: 最初は数字だけで表現しようかとも考えたのですが、やはり数字だけでは表現しきれないところも多く、実践事例を紹介したり、実践者の声をインタビューとして掲載することで、数字では表せない部分をカバーすることにしました。

佐竹: デザインセンターがまとめるというと、見た目もきれいで伝わりやすいものができるのはわかっていましたが、白書という形にすることで現場の泥くさい部分がインタビューの生の言葉として掲載されたのもよかったと思います。富士通社員だけでなく、同じ悩みを持つ他社の社員の方々の多くが共感できるように、可能な限り多様なファンクションの事例を集めました。また富士通がこれまで苦手としていたナレッジマネジメントにも生かしていきたいと考えています。

——— 白書の制作には、多くの関係者の協力があったと伺いました。

黒澤: 白書をまとめるにあたり、たくさんの関係者とコンタクトを取り、情報を集め、インタビューを行いました。デザインの実践者が富士通内の様々な組織に多数いることを改めて感じ、私自身も様々な気づきが得られました。また関係者のみなさんが、ビジネスに対するデザインの効果を目に見える形で表現したいという趣旨に共感し、前向きに協力してくれたのがありがたかったです。

川見: できるだけ幅広い事例を集められるように取り組みましたが、今回掲載しているのは制作メンバーであるデザインセンターとEmployee Success本部が関係した事例に寄っています。富士通グループ全体から見れば、これらの事例はごく一部であることをご了承いただくとともに、この白書を見た富士通の実践者たちが「こんな実践事例があるよ」と私たちの知らない事例を知らせてくれるようになると、今後のデザイン白書ではより幅広い事例を集められる、そんな良い循環が生まれることも期待しています。