佐渡の高校生が挑戦する

「Gachiコミュニティレストラン」プロジェクトを支援

掲載日 2023年9月27日

掲載日 2023年9月27日

東京23区よりも広い面積855平方キロメートルに約5万人が暮らす新潟県佐渡島。一部は国定公園にも指定され、四季折々の海の幸、山の幸が豊富な美しい島です。古くからの芸能文化も根付いており、約100の集落それぞれが能舞台を所有管理し、毎年4月には各集落で鬼太鼓(おんでこ)という祭りが開催され、その後秋まで毎週のように各地で祭りが行われます。

このように大変魅力のある島ですが、多くの地方都市同様、少子高齢化や人口減少が課題となっています。課題解決に取り組もうと、富士通のメンバーが参加して佐渡島の社会課題をデザインアプローチで探索しました。現在は地元のシェフ尾﨑氏のご協力を得て、高校生が営むコミュニティレストランの準備を進めています。

インタビュイープロフィール

部署名・肩書は取材当時のものになります。

——— デザインセンターにおける地域課題解決プロジェクトの位置づけについて教えてください。

松井: 世界を取り巻く課題は、日々複雑さを増しています。富士通デザインセンターの役割は、そんな捉えどころのない課題をやさしくときほぐし、解決の可能性を広げることであると考えます。佐渡の取り組みのきっかけは、私が最近、某大学の講座でこの島の課題を知ったことでした。まず、富士通社内外のメンバー10人で、3つのテーマで課題調査を行いました。約60名の住民にデザインのアプローチでインタビュー、フィールドワークなどを行い、様々な課題を括り出した中で、佐渡にはコミュニティはあるがその橋渡し役がいないのが大きな課題だと気づきました。

——— レストランを開くことになったのはなぜですか?

松井: 様々な課題解決につながる施策案が思案されましたが、佐渡で実施するには、住民の受容性が高く、それを実行するための知識やスキル、人脈を持っている人がチームメンバーに存在し、共創することが必要です。そこで食をテーマに選びました。既に佐渡で、地元の食材の教育をされていた尾﨑さん、そして佐渡総合高校の先生がプロジェクトメンバーに入ってくれたことが、転機となりました。

尾﨑氏(以下、敬称略): 私は高知出身で、大阪、東京や海外でも働いた経験があります。20年前に「佐渡に古民家の空き家がある」と誘われ、何も知らないままやってきました。佐渡はとにかく食材が豊富で、まるで大きな冷蔵庫のようです。20年間私の心を離してくれません。2軒のレストランのオーナーシェフをしながら、これまで佐渡市UMAMI Laboや子ども向けの料理教室などを通して、食を通じた活動をしてきました。

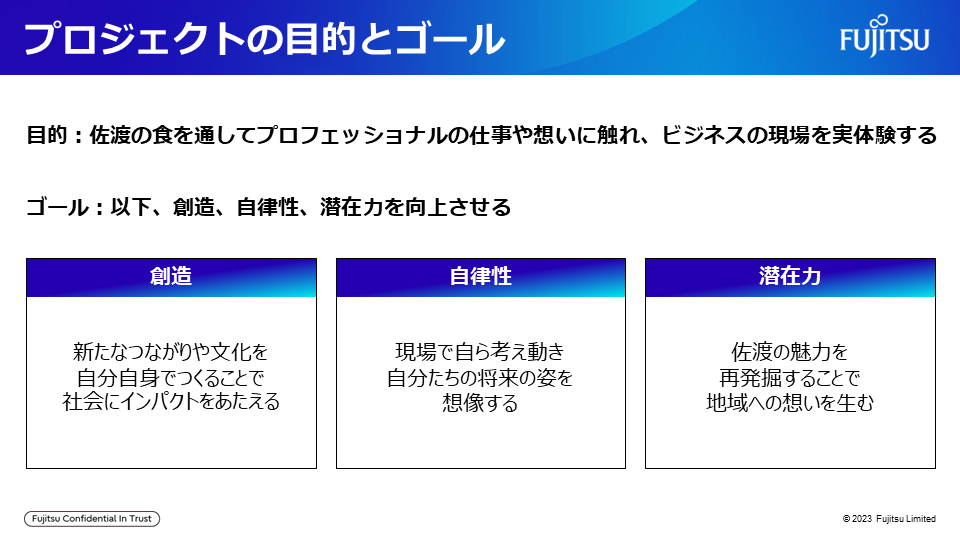

プロジェクトの目的とゴール図

プロジェクトの目的とゴール図松井: 佐渡の魅力の一つに、個性あふれる人があります。佐渡の人たちはいろいろな思いを持ってそれぞれ活動していますが、人手や時間が足りず有機的なつながりが少ないように見えます。人と人とをつなぐ一助になればと、当初はAIシェアキッチンなどいろいろな案を考えました。AIのロボットが、佐渡の新しい郷土料理や味付けの提案をする案を考えました。

尾﨑: これらの初期の案は、佐渡の文化やスピードに合わないと思いました。松井さんと議論し少しずつ方向転換しながら、佐渡の大人たちも協力しやすい、地元の高校生を主役にしたコミュニティレストランを開くことにしました。高校生たちが佐渡の食を通してプロフェッショナルの仕事や想いに触れ、ビジネスの現場を実体験することで将来の可能性を広げる実証実験です。

松井: 佐渡には佐渡総合高校という農産・加工やビジネス・情報が学べる高校があります。既に生徒の皆さんが、ジャムや缶詰を作り文化祭で販売していることを知っており、興味を示してくれるのではと話を持ち掛けたところ、即日了承いただきました。現在プロジェクトには私たち2人のほか、佐渡の高校の生徒、その保護者、教員、佐渡に住む経営者などが参加しています。

——— コミュニティレストランのプロジェクトはいつ始まったのですか?

尾﨑: 今年5月に、佐渡総合高校で探究学習の授業として講義を行いました。私の生い立ち、考え、オーナーシェフになった経緯などを話し、その後メンバーを募りました。その有志メンバーと共に、「Gachiコミュニティレストラン」という名前も決まりました。

松井: この名前には、関わっている大人も高校生も本気でやってほしいという思いが込められています。このころ尾﨑さんに、「松井さん、本気でやって良いですか!」と言われて本当に嬉しかったです。高校生有志のメンバーは「貴重な体験ができる」「食に興味がある」などの理由で参加を決めてくれました。

尾﨑: 保護者の方々は大変協力的です。ほかにも高校の先生や経営者の方など、高校生のためならと協力、応援してくれる方がたくさんいます。

尾﨑シェフに高校生が指導を受ける様子

尾﨑シェフに高校生が指導を受ける様子

——— 尾﨑さんは松井さんとプロジェクトを行うことについてどう思われましたか?

尾﨑: はじめは「富士通のような大きな会社の人たちが小さな島で何をするんだろう」と思いました。でも今ではバックグラウンドの違いは感じていませんね。資料作成や情報検索、タスク管理などでは頼りにしています。

松井: 私がプロジェクトリーダーで、リアルなコミュニケーションが重要だと考え月に1度は佐渡へ訪問しています。尾﨑さんは、現地にいるプロダクトリーダーと技術指導兼メンターというお立場です。私から見ると尾﨑さんは思慮深く哲学者のようです。失敗を恐れない姿勢にも励まされています。

尾﨑: 私はシェフでありながら経営者でもあり、頭の中では常に全体の流れを俯瞰的に考えています。例えば店でパーティーなどを準備するのと、今回のコミュニティレストランのプロジェクトには似ている点もあり、普段の仕事とのギャップは意外とありません。

——— 現在プロジェクトはどのような状況でしょうか?

松井: 10月8日、9日の2日間、尾﨑さんのレストランを1棟借りてコミュニティレストランを開きます。レシピが完成し、チラシもでき、前売り券を販売しています。(※取材時)

尾﨑: メニューも高校生たちが中心になって考えました。高校生からとても面白い案がたくさん出てきて、大人たちも一緒に考え、私がアドバイスしました。先日保護者向けに試食会を開いたところです。ほとんどのメンバーがサーブ(配膳)も初体験で緊張していましたが、初々しくとても良い表情をしていましたね。またメニューだけでなく盛り付け、ターゲット層、集客の規模、価格、接客方法も高校生が決めました。

松井: 「メンバーが、同世代の中高生向けに2,000円のディナーコースを提供する」と決めたのですが、集客はなかなか難しいのが現状です。

尾﨑: 確かに高校生には高額かもしれません。しかし売れないから価格を下げるのではなく、「価格に見合うようにクオリティや価値をどう上げれば良いか」と高校生が気付いて行動してくれるのを見守っています。

——— プロジェクトの成功についてはどうお考えですか?

松井: 4カ月プロジェクトを進めてきて、「レストランが盛況なら成功」とは言えないと考えるようになりました。いまは、「チームメンバーである高校生が自ら気付いて考え、行動する兆しが見えたら成功」と捉えています。答えを与えると大人が作ったものになってしまうので、できるだけ口を出さないように心がけています。

尾﨑: 当初高校生たちは、自分の意見を出すことに消極的でした。社会には答えのない課題も多く、自分で考え試行錯誤する姿勢が大切だと思いますが、大人が求める答えを探して言っている生徒が多い印象でした。一度、「自分の意見をポケットから出すように全部出して、話し合うのが会議だよ」と話し、だんだん自分の意見を言えるようになってきました。表情も変わってきたように思います。

出来上がった試作品の写真を撮る高校生

出来上がった試作品の写真を撮る高校生

——— コミュニティレストラン開催後の予定を教えてください。

松井: 10月開催のコミュニティレストランではビデオを撮影する予定で、映像などの形でレポートにできたらいいなとかも考えています。

尾﨑: 今後は、地元の我々が引き継いでいきたいです。これからが本当のスタートだと思います。どういう形で続けるかは分かりませんが、学生が体験しながら学べるシステム作りに本気で取り組むつもりです。

松井: 少子高齢化や人口減少は、日本のどこの地域でも課題になっています。解決には地域内コミュニティの橋渡しが重要だと考えますが、住んでいる方が橋渡し役を担うのは、日々の生活もあり難しい。富士通のような第三者が、人間関係をゆっくり築いて地域に溶け込むことで、コミュニティをつなげることができるのではないかと考えます。それには時間もかかるでしょうが、ここは焦らず、時間をかけることが必要だと感じています。

本記事の取材から約1か月後の10月8日、9日に尾崎シェフのレストラン「on the 美一」にて「Gachiコミュニティレストラン」が開催されました。当日は来店客のほか、地元の新聞やテレビ局からの取材、市長の来訪など様々な方に来店いただきました。 記事中ではチケットの売れ行きが心配されていましたが、事前チケットは完売し、当日は追加のお客様もお迎えするなど、集客面でも大成功を収めたと言えるでしょう。

「Gachiコミュニティレストラン」は今回で終了し、現在は松井が中心となってプロジェクトの検証を進めています。同時に、このプロジェクトで生まれたつながりは地元の尾崎シェフたちに引き継がれ、新しいプロジェクトに向けて動き出そうとしています。

いち企業の枠を大きく超えた「Gachiコミュニティレストラン」の取り組みが、佐渡の人たちの継続的な活動に結び付くことを私たちも願っています。

デザインセンター 松井 晶子

デザインセンター 松井 晶子 尾﨑 邦彰氏

尾﨑 邦彰氏