デザインセンターでは約10年前から、ワークショップやファシリテーションの手法を取り入れ、デザイン業務の範囲を広げてきました。今回、デザイナーの強みをベースに人材育成や組織開発に取り組む傍ら、「読書会」の可能性や価値を企業に広めたり、「あすよみ」という学びのコミュニティを運営をしている、デザインセンターの加藤 正義(マサさん)にお話を伺いました。

組織を内側から変えていく力を育てる

”読書会”のススメ

掲載日 2020年3月30日

組織変革を加速させる新たなアプローチ

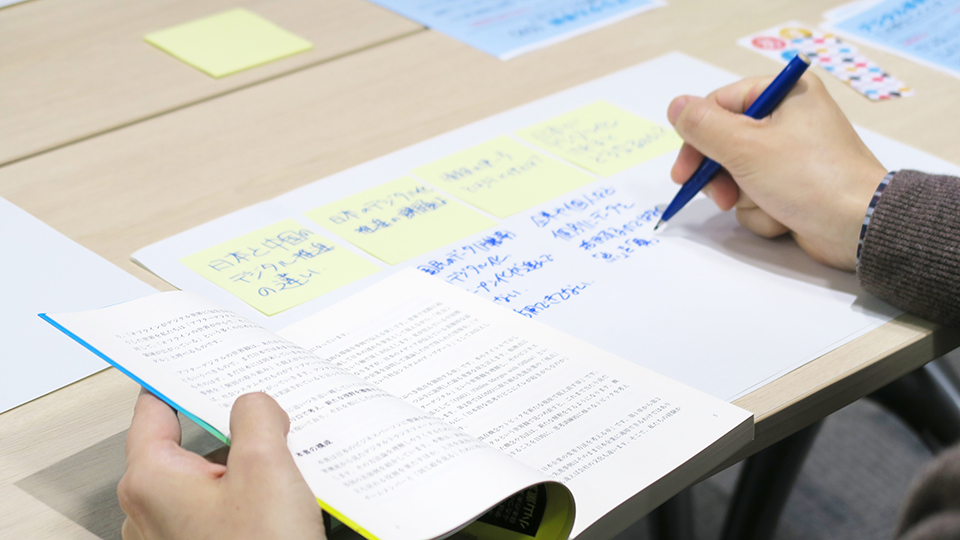

「あすよみ」の一場面

「あすよみ」の一場面「読書会」の価値を再発見

私は様々なワークショップデザインの手法を研究・実践する中で、当時、一部のビジネスパーソンの間で流行りつつあった、「ワークショップ形式の読書会」に目を付けました。それは、2時間程度の短い時間で、他者と協力しながら本から学びを得るというもので、「こんなやり方があるのか!」と感動したのを今でも覚えています。

それから時は流れ、オープンイノベーションやコミュニティづくりの社会実験として、私は「あすよみ」という活動を2017年に始めました。この活動の中で、以前から目を付けていた読書会を実践することにしたのです。「あすよみ」を通じて、新たな価値創造や、創造的に問題解決ができる人を世の中に増やしたいと考えています。

その一方、企業活動全般にまで「デザイン」の対象が広がり影響を及ぼす中で、私は組織の中にいる個人や組織に対して、デザイナーとして何かできるのではないか、と考えていました。そしていつしか、「ワークショップ形式の読書会」は組織の課題を解決する、優れたアプローチの1つになりうると思うようになりました。

みんなで読む「ワークショップ形式の読書会」とは?

みなさんは、「読書会」に対して、どのようなイメージをお持ちでしょうか?本記事でご紹介するワークショップ形式の読書会は、事前に本を読んでくる必要がなく短時間でできるというのが大きなポイントで、従来の読書会とはまったく異なります。

「あすよみ」の4つの特徴

「あすよみ」の4つの特徴「ワークショップ形式の読書会」の特徴

当日の流れは、まず最初に、本を読む目的を各自が明確にします。実際に本を読む時間は10分程度ですが、最初に目的を明確にすることで、効率良く本から必要な情報が得られます。忙しいビジネスパーソンにピッタリだと思いませんか?

その後、本から得た学びを、お互いに教え合い共有します。これによって、一人で本を読むだけでは得がたい深い学びが得られ、一緒に本を読んだ相手がもつ経験や知識からも学ぶことができます。

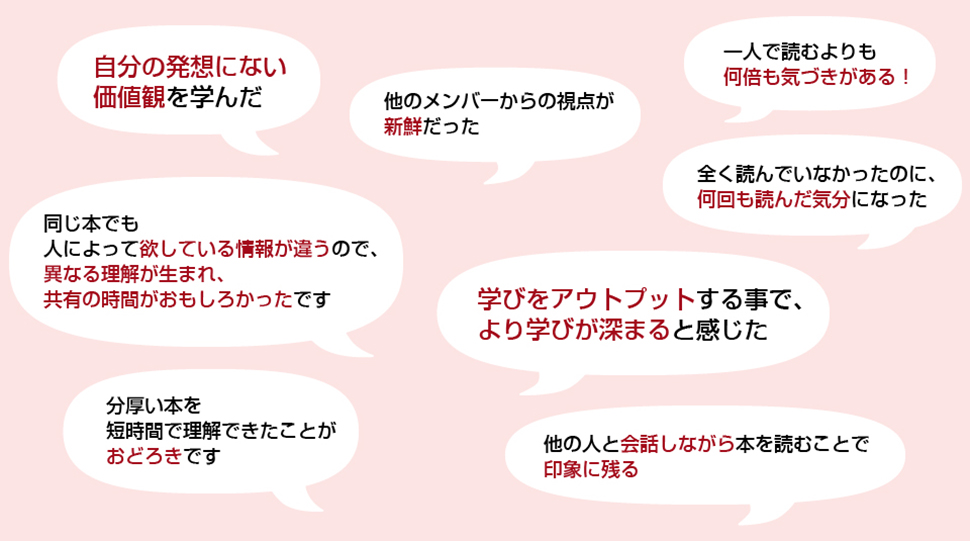

「本を使ったワークショップ」に参加した方の声(「あすよみ」調べ)

「本を使ったワークショップ」に参加した方の声(「あすよみ」調べ)「ワークショップ形式の読書会」を組織で行うメリットとは?

読書会にて本から得た学びをインプットにして、「自分たちの事業や組織はこれからどうあるべきか」をみんなで話し合うことができれば、組織に新たな「知恵」や「アイデア」、「ビジョン」が生まれることにつながります。

読書会を通じて、同じ組織の中に共通の知識ベース(共通言語)を構築できることが、組織で読書会を行う大きなメリットです。

もう一つ、組織で行うメリットを上げるとするなら、外部環境の変化に対応できる組織文化づくりにつながる点です。マネジメントの父、ピーター・ドラッカーは「企業文化は戦略に勝る」という言葉を残しています。変化のスピードが早く、正解のないこれからの時代に企業や組織にとって必要なことは、社員一人ひとりが自ら考えて行動する文化を築くことだと思います。

「LIFE SHIFT(ライフシフト)」や「ティール組織」、「FACTFULNESS(ファクトフルネス)」、最近では「アフターデジタル」など、示唆に富んだ優れたビジネス書には「視野を広げる」だけでなく、個人の考え方や行動を変える力があります。ワークショップ形式の読書会は、組織文化をアップデートし、組織のパフォーマンスを高める有効な手段になりうると、私は考えています。

これからの組織のあるべき姿とは?

組織を内側から変えていくために必要なのは、「視野を広げる力」と「振り返る力(内省力)」ではないでしょうか?思考の枠組みが外れることで、「モノの見方」が変わり、その結果、「行動が変わる」のです。視野を広げる方法は他にも色々ありますが、最も効率的なのは本を読むことです。長期的に物事を考える必要のある経営者に読書好きな人が多いことからも、本を読むことの大切さを理解できるでしょう。

組織の課題に適した本を使って「創造的な対話の場」を創り出すことによって、未来を読み解きながら、組織の中で新たな知識を創造し、保持、移転するプロセスを回すことができます。

これは「組織学習」と呼ばれ、正解のないこれからの時代における組織のあるべき姿だと思います。

組織的に学習する仕組みや文化を築くことで、組織変革のスピードを高めることができるでしょう。

「あすよみ」でデザイナーとしての感度を高める

「あすよみ」活動の中で、印象に残った回をご紹介します。それは、2018年にベストセラーになったビジネス書「ティール組織 ―マネジメントの常識を覆す次世代型組織の出現―」を題材にした回です。

書籍から学んだ後に、様々な現場のリアルな声に耳を傾けると、確かにこれまでの組織構造のままでは色々な面で限界に来ているように感じられます。知らず知らずのうちに、この傾向は年々高まっており、組織で生じる様々な問題の背景要因の一つとなっています。このように「あすよみ」は、いろんな組織で働く方々の生の声を聞けるチャンスであり、私にとって、未来を読み解くための感度を高める機会にもなっているのです。

最後に

私は、「あすよみ」や、その他の社外コミュニティ活動を通じて、働き方や生き方、社会に対する視野がぐっと広がり、ものの見方が大きく変わりました。それは、会社の外にバックグラウンドが異なる多様な方との接点ができ、多くのことを学び経験することができたからです。また、「デザイン」の影響範囲が広がるにつれ、これまではデザイナーの仕事とは直接関係のないと思われていたような経験や知識が、仕事の中で役立つ場面が増えている感覚があります。

新たな価値創造のために必要なのは、自分の直感を信じて「まずやってみる」というマインドだと思います。そこで大事なことは「結果」ではなく「学び」です。確実な結果だけを求め続けた先(過去の延長線上)に「(企業の)成長」はないと思っています。振り返ってみれば、私たちは誰もが「まずやってみる→失敗する→学ぶ」を繰り返して成長してきたはずですよね。私はこれからも、様々な分野に興味関心をもって人や本から学ぶことで視野を拡げ、新しいことにチャレンジし、お客様の事業や社内変革等に貢献していきたいと思います。

「ティール組織」を使った読書会の回、あすよみの参加者メンバー(最前列 右端)加藤 正義

「ティール組織」を使った読書会の回、あすよみの参加者メンバー(最前列 右端)加藤 正義| ストラテジック・デザイングループ | 加藤 正義 |

(注)部署名・肩書は取材当時のものになります。

デザインセンターには、マサさんのように自ら手法を開発し、チャネルを切り開き広く活躍しているデザイナーもいます。そこで培った能力をさらに富士通のビジネスを通して、お客様、そしてその先の社会変革へと価値提供を進める中で活かしています。今後も、デザインセンターで活躍する社員やその取り組みを紹介していきます。

(写真は「あすよみ」提供)

-

入力フォームへ

当社はセキュリティ保護の観点からSSL技術を使用しております。