モバイルノートパソコンには、時間と場所にとらわれないワークスタイルを実現するツールとしてのニーズが高まっています。常に持ち歩き、様々な場所で使用されるため、頑丈さと持ち運びやすさ、そして使い勝手がこれまで以上に求められるようになってきました。

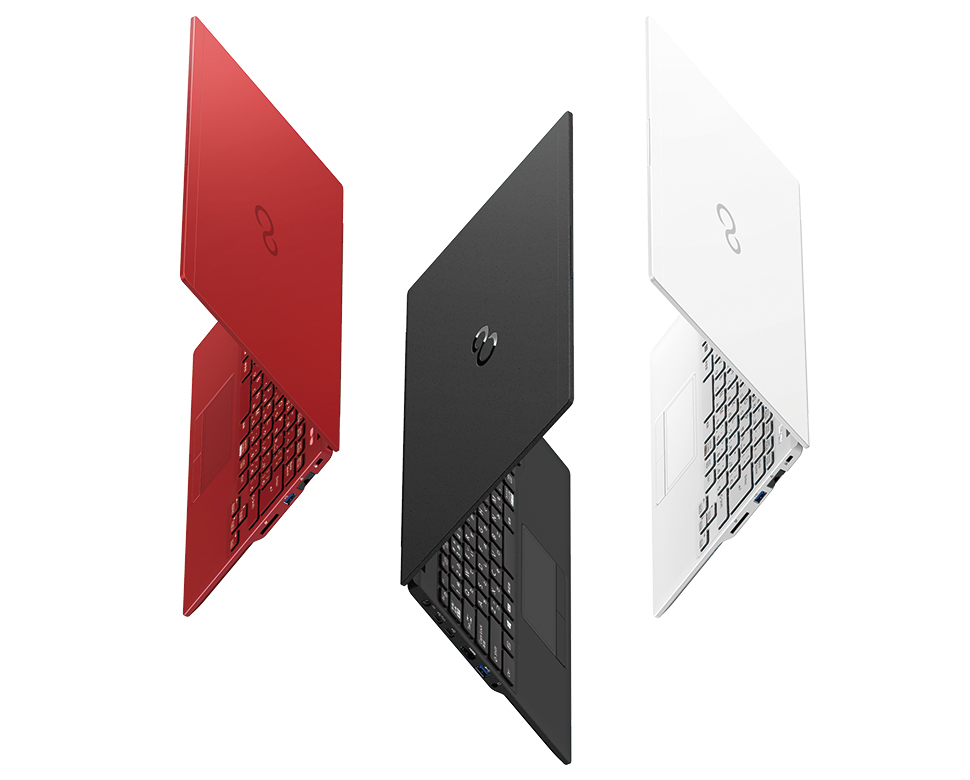

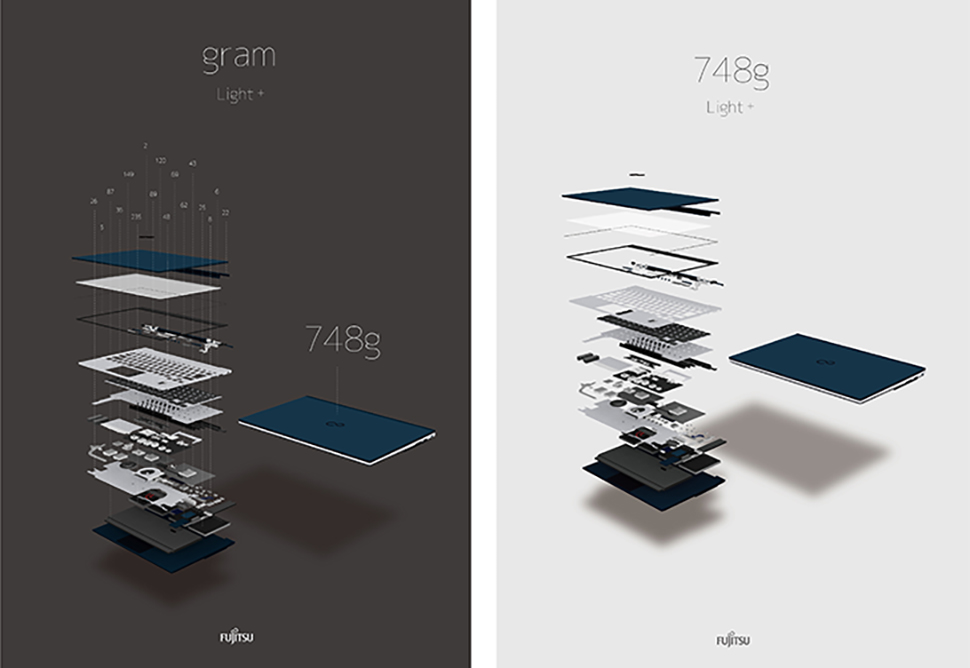

そのような背景の中で登場したモバイルノートLIFEBOOK UHシリーズ。圧倒的な軽さと薄さに加え、フルスペックのノートパソコンと同様の使い勝手の良さをデザイナーとエンジニアの協力で実現し、洗練されたツールとして高い完成度でまとめています。発売後の評判は良く、歴代のモバイル機の中でも販売は好調です。

デザインセンター 益山、森口、黒澤の3名のデザイナーにお話を伺いました。

(聞き手:デザインセンター 池田 潔彦)