2017年10月17日、六本木アークヒルズのスペイン坂沿いにデザインセンターのクリエイティブな活動を発信する場“Face Gallery(以下、Face)”がオープンしました。入社4・5年目のメンバーによるクリエイティブ実習(社員教育プログラムの一環)から誕生した「発信の場」は、どのように企画・制作が進められたのか。現在どのような活動をしているのか。メンバーの金娜廷さん、城愛美さん、宮武志保さん、本山拓人さんの4名にFaceにてお話を伺いました。

(聞き手:引地香織)

デザイナーの

プレゼンスとクリエイティビティ向上を

目指した場づくりの裏側

掲載日 2018年3月19日

“Face Gallery” 誕生からこの先へ 【座談会】

一過性で終わらせない場づくりへの挑戦

——— Face立ち上げの経緯についてご紹介いただけますか?

城: クリエイティブ実習が始まった頃、何をしようか?と様々な話し合いをする中で、まずは方向性を3つに絞りました。「デザインによる日本文化の継承と刷新」、「地方を訪ね、デザインで町興しを支援」、そして最後が今回の活動に繋がる「クリエイティブワークを行う場のプロトタイピング」というテーマでした。

どのテーマで進めるか決定する上で、自分たちは何がしたいのか、という原点に返って考えました。その中で、自分たちデザイナーのモチベーションをあげるにはどうしたらよいか。一生懸命デザインしたものも採用されなかったら消えていく・・・そういった残念な気持ちをすくい上げることでモチベーション高く働けるようにできないか、というところに帰着しました。

本山: デザインの仕事って徹底的に相手目線だと思います。ユーザーのことを徹底的に考える。いつもそういう業務をする中で、たまには自分たちや組織のことに目を向けて真剣に考えてみるのも良いんじゃないかと思ったんです。デザインセンターでもワークスタイル変革のお手伝いをさせていただくことは多いですが、それをまずは自分たちでやってみようと。

それと、今までのクリエイティブ実習は、モノを作って展示をするという一過性の取組みが多かったのですが、個人的には研修だから1年で終わりではなく、その後もちゃんと残っていくようなことをやりたいという想いが強くありました。そういう話をしていた中で、「発信の場」というイメージが見えてきました。

———「場」をつくるという前例がないプロジェクトを進めるのにハードルがあったのでは?

本山: まず、費用面で壁がありました。場所を構築するまでの費用だけで、クリエイティブ実習予算の倍くらいかかりそうだということがわかりました。そんな時に、富士通で「HAB-YU platform(以下、HAB-YU)」を担当している部長から森ビル様の紹介を受けることができました。「HAB-YU」や「TechShop Tokyo(以下、TechShop)」といったアークヒルズにある既存施設との相乗効果に期待して、森ビル様がスペースを紹介してくださることになり、そこから一気に現実味を帯びてきました。

城: 部長とは「HAB-YUを軸に、アークヒルズを含めた街全体を盛り上げて行きたいね」という話をしていて、その流れから森ビル様とつないでいただけました。

予算を超えてしまうところは、デザインセンター内でワークスタイル変革に取り組んでいるチームの方たちが今回のプロジェクトに共感し、後押ししてくれました。私たちだけの力では実現できなかったと思います。共感してくださる社内外の方々とうまく連携できたからこそ、勢いよくプロジェクトを進められました。

——— 全体のコンセプトはどのように設定していったのですか?

城: 新しい場として何を軸にすべきか、ずっと悩んでいました。

本山: 当初は、コワーキングスペースにするという案もあったのですが、そういう場所は最近増えてきていて安く借りられるところも多い。どこにフォーカスしていくとデザインセンターにとって意味のある新しい場になっていくかということを議論していく中で、一番足りていない機能は「発信」ではないかという話になりました。

アークヒルズに開設した「HAB-YU」(2014年)と「TechShop」(2016年)により、共創活動でお客様と新しい価値を一緒に生み出し、プロトタイピングしながら具現化する場所は実現しました。それを世に発信していく場を同じアークヒルズ内につくることで、この3つの場が連携し、より活性化できるのではないかと考えました。

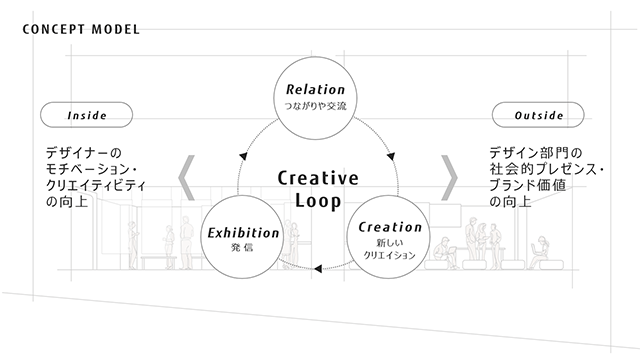

また、デザイナーが直接社会に向けてクリエイションを発信する機会を増やすことで、新しいつながりや交流が生まれ、そこからクリエイションの源泉やビジネスの種が生まれる。そうした場を軸にした発信活動を通して、ひいてはデザイナーのプレゼンスや働きがい、組織のブランド価値を高めていくようなモデルをつくれないかと考えました。

金: “Face”という名前は、デザイナーの“顔”が見える、“Face to Face”で色々な人たちと直接向き合える場所にしたいという想いで付けました。

宮武: 城さんが考えてくれました。いい名前ですよね。

城: これはけっこう初期に出していた案なんです。Fujitsuの頭文字とSpaceを組み合わせると、Faceになることに気づいて。コンセプトに合わせて“Face(顔)+Gallery(発信)”という意味に落ち着きました。採用されて嬉しいです。

———「発信の場」が必要だと思ったのは、皆さんが業務の中で、発信できる機会が少ないと感じながら過ごしていたということですか?

城: そういう想いは強いですね。

金: プロダクトデザインの業務ではいろいろなモックや提案資料を作りますが、お客様にすら見せられないこともあります。山ほど作って、結局外に発信できず自分の机にしまっておくだけ・・・。特にインハウスデザイナーにはそのような実態を残念に思っている人は多いと思います。

また、実際にお客様の生の声を聞ける機会がほとんどないので、こういう場を通してデザイナーがモノを見せて、どういったことが求められているのかを直接聞けるというのはプラスになると感じています。

宮武: それと、プロジェクトが終わる毎に業務プレゼンをしますが、人の発表が頭に入らなくなる時がありました。どうしたら相手の発表に興味を持てるようになるか。環境が人をつくるので場の設定は重要だと思いました。みんなが一緒になって盛り上がれる、想いを共有できる場をつくっていけたらと思っています。

城: 最近では、簡易にプロトタイプを作って、社内外でテストする機会が多くなっているんですが、そんな時、Faceを六本木で生活している人たちに実際に触ってもらって簡単に評価できる場所として使ってもらいたいとも思っています。

本山: 完成したものを発表するというだけでなくて、つくり途中のものでも発信していけると良いよね。Face にお客様を呼んで実際に触ってもらいながら、「こういう風にも使えたら面白そうだね」、「デザインセンターさん、こんなこともやっているんだね」みたいな、新しい着想や会話が生まれる場になるといいなと思っています。

最近、外のデザインファームではそういうコミュニティづくりへの取り組みが盛んで、月に1度会社の中に色んな人を呼んでお酒を飲みながら交流するようなイベントをやっています。そういう会社は、どこもキッチンが併設されています。Faceでもそういうことをやりたかったので、バーカウンターを作りました。中と外が明瞭に分かれていない“縁側”みたいな、誰でも来やすいオープンな場所になれば嬉しいですね。

——— プロジェクトを進めていく中で、苦労したことはありましたか?

金: 他の業務をやりながら・・・というのが大変でした。

宮武: 週に1回集まる約束でしたが、他の業務の負荷が重くなってクリエイティブ実習に関する時間を作れないメンバーが出始めました。

城: いろいろなことを並行してやらなければならなかったので、なかなかプロジェクトが進んでいかないフラストレーションをみんな抱えていたと思います。

本山: 僕は富士通フォーラム2017の仕事が忙しくてほとんど打ち合わせに出られない時期があり、メンバーから外されそうになりました(笑)。

城: 本山君が活動できない間は3人でコンセプトとか固めていたんですけど、そこの共有がうまくいかなくて。3人で決まったな~って思っていた時に本山君が合流して「もう一回戻ろうか」ってなって。

宮武: 仕方がないのでもう1回戻って考え直してあげました(笑)。

本山: あとは、やっぱり構築の部分でしょうか。場所の賃借費で残りの予算が少なかったので、内装工事も最低限の部分だけ業者に依頼して、バーカウンターや机、壁塗り作業は自分たちでDIYしました。特にバーカウンター製作が大変で、作り方を調べて一から設計したり、何度もヤスリがけやニス塗りをしたり。デザインセンターの若手何人かにも手伝ってもらいました。

城: オープニングの日が決まっていたのですが、前日までバーカウンターを組み立てていて、「終わらない、終わらない」って言いながら作業していました(笑)。オープニング直前が結構バタつきましたね。

城: 費用面では、本山君と宮武さんが業者さんと交渉した結果、当初の金額からだいぶ圧縮することができました。あとは内部で承認を取っていくプロセスも一苦労でした。見通しが立っていない状態でスタートしたので、幹部社員からはいろいろと指摘され続けていました。ただ、反対されつつ期待も感じていて、「ワークスタイル変革に対しての何か得られるものがあるのではないか」とか、「デザイナーがどうしたら働きやすくなるのかっていうところに着眼して進めるのはすごくいいね」というようなご意見をいただけました。そういう後押しがあったからこそ、オープンまでこぎつけられたと思います。

場に集い語らうことで再構築されたお客様との関係

——— 昨年11月に初めての展示会が開催されたようですが、どのような経緯だったのでしょうか?

金: 11月15日~20日、あるお客様企業向けに富士通の「らくらくスマートフォン」の取り組みを伝える展示を行いました。富士通における14年間のらくらくスマートフォンの取り組みへの理解をお客様にさらに深めていただきたい、という想いから今回の展示企画が持ち上がりました。

企画当初は1日だけの展示予定でしたが、予想以上にお客様に興味をもっていただいて。結果、期間が延び、1週間の展示を行いました。

本山: 商談に関わる展示をFaceでやりたいという話を聞いた時は、一発目としては重すぎるので正直断った方が良いかなとも思ったんです(笑)。でも、この場所のコンセプトに合致していることや、立地面でお客様を呼びやすいということから、記念すべきFace最初の展示に使っていただくことになりました。

金: 私はらくらく展の企画の推進担当だったので失敗したらどうしよう・・・とすごいプレッシャーで、夜中に目が覚めることが何度もありました(笑)。企画はチームメンバー3人で約1ヵ月半かけて進めていきました。

——— お客様からの反応はいかがでしたか?

金: お客様からの反応はものすごく良かったです。当初、商品企画部やプロダクト部門のトップの方々13名ほどに展示を見ていただく予定で企画をしていたのですが、展示を見た後、会社に戻った方が「らくらく展を見に行った方がいいよ」と周りの方にも声をかけてくれたみたいで。想定を上回る34名の方に来場していただくことができました。

城: 結果的に、お客様のマーケティング・営業部門だけでなく、プロモーション企画や販売、調達関係の方まで来てくれました。

金: お客様からのコメントで印象的だったのは、今後も機会があったらここで打ち合わせをしたいと言われたことです。この空間でモノを見るときれいに見えるし、モチベーションが上がると。展示内容も好評でしたが、場についてもすごく褒められました。また、「あれぜひ商品化したい」など、すごく前向きな感想をいただきました。お客様からの好評を受け、この展示に関わった人たちも、実際にモックを作ったデザイナーたちもモチベーションが上がり、やって良かったと話しています。

展示会が終わってからも、お客様から「継続してやれないか」とのお問い合わせをいただいたり、見に来られなかった方から「もう一度開催してほしい」との要望を受けたり・・・反響の大きさに驚いています。

——— お客様からの反応が良かったということで、今後の展開はどの様に考えているのでしょうか?

金: お客様からの反響が大きかったので、らくらくスマートフォン展 第2弾を企画しています。一般のシニアを呼び、直接触ってもらって、使い心地など意見を聞きたいと思っています。もともとエンドユーザーの声が聞きたいという話が出ていたのでそれを具体的にしていきます。それからこれはお客様からの依頼ですが、お客様のお客様にも展示を見ていただき、自分たちの商品価値を社外の人に知っていただく機会にしたいと考えています。

本山: 僕はその時にシニアの娘さんや息子さんも一緒に展示を見に来てほしいと思っています。自分の両親もシニア世代なんですが、何がいいか自分では選べないらしく。

城: 確かに、マーケティング的にも来てもらって層を広げるのはありかもね。どうしたら娘さんや息子さんに選んでもらえるかっていう基準が新しくできてきそうだし、そのフィードバックも今後に活かせそう。

金: それから、今年は富士通がらくらくフォンに携わって15年目になるので、15年分の知見と歴史を詰め込んだ冊子と動画を製作しています。それらを使って、いろんなところに営業に行く予定です。

——— Faceができるまで、できてから、色々あったと思いますが、一番心に残っていることについてお一人ずつお願いします。

金: らくらくスマートフォン展でお客様から生の声を聞けたのがデザイナーとしては、やっぱり一番嬉しかったです。この発信の場がなかったらそういう機会もなかったし、きっと伝えられなかった。それとFaceが完成した時期と展示の企画があがってきたタイミングがめちゃくちゃよかったと思います。お客様からの反響もよく、私自身もなんとか役割を果たせて大満足しています。今後は、本当に届けたい人、実際のユーザーさんの声を聞きながら、いいねって言われるようなモノ作りをしていきたいと思います。

本山: オープニングパーティをしたときに、森ビル様の関係者の方が沢山来てくれたんですが、「アークヒルズサイドができてから何十年も経つけど、こんなに輝いているのを初めて見た」と言っていただいたことがすごく嬉しかったです。もともとあった子供向けの施設跡の内装デザインから始めて、改装工事が終わってやっと空間ができて、そこに初めて人がたくさん集まってようやく「場」ができたのがその日だったので、感慨深かったです。

宮武: TechShop様との連携展示です。やり取りの中での試行錯誤が自分自身の大きな成長につながっていると感じています。自分がやりたいことをしっかりと持ち続けて主張することの大切さや、自ら動かないと何も進まないんだっていう事がはっきりとわかりました。不満があったら本人にきちんと伝えてお互いにわだかまりのない関係を築く、そして最善の方法を見つける姿勢を身につけつつあります。

城: 私もオープニングパーティでいただいたコメントです。お祝いに来てくれた方たちからの「こんなに早くできるとは思わなかった」という言葉が心に残っています。期間限定のプロジェクトなので、私たちの力だけでは絶対にできないと思っていました。森ビル様が支援してくれたり、社内で後押しをしてくれる部署や理解ある上司がいてくれたり、実際に発信の場所としてスタートした際には、展示をしたいと手を挙げてくれるチームがいて・・・そういうご縁や温かいご支援があったおかげでこんなに早く進めたと感謝しています。Faceという場をつくった過程から、様々な方とつながりができました。

——— 最後に、Faceの展望について教えてください。

本山: Faceの2階にデザインセンター内のチームがコワーキングスタジオをオープンする予定になっているので、そこと連携した活動を行っていきたいと思っています。例えば、上のスタジオでプロトタイピングをしたものを下のFaceで発信して反応を見るというようなことができないかと考えています。上下フロアを使ってアークヒルズさくらまつりに合わせた展示イベントを行うことなども計画しています。

また、このプロジェクトに共感してくれた若手のメンバーで、デザイナーの個性を発信するWEB企画などももやっていきたいと思っています。アナログな場所とWEBというデジタル面でのアプローチをうまく掛け合わせていければなと思っています。

クリエイティブ実習の活動自体は今年の3月までなのですが、場を軸にした発信活動は一過性ではなく来年度以降も継続させていくということが最終的な目標です。3月以降は2階の新スタジオと活動を統合し、クリエイティビティを活かした新しい富士通を発信していきたいと思っています。

「Future/Studio/Community」の3つの機能を実装して、2018年3月30日~4月1日の間にAffective Design 展「Make “Sense”」を開催し、来年度以降、より大きな活動へ展開していく予定になっています。

——— 本日はありがとうございました。

“Face Gallery”は現在“AFFECTIVE DESIGN STUDIO”へ名称を変更し運用しています。

AFFECTIVE DESIGN 詳細ぺージ(外部サイト)>