DX推進に取り組むうえで選ぶべきデータベースとは

クラウドネイティブNow

DXにおけるデータ活用

現在の不確実な世界においてビジネスを成長させていくためには、DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進し、アジリティ(俊敏性)、スケーラビリティ(拡張性)、レジリエンシー(回復力)の3つの要素を持つことが必要と言われています。その基盤となるシステムは、クラウドのメリットを活かし、データとデジタル技術を活用できるよう刷新していく必要があります。

現状では、DX推進に取り組む企業は年々着実に増えています。しかし一方で、ワークロードによっては、セキュリティ、コスト、性能、あるいはサービスレベルの悪化などの理由により、オンプレミスへ回帰する動きも目立ってきており、DX推進の難しさが浮き彫りになっています。現段階においては、DXへのファーストステップとして、データ活用を主眼とし、既存のオンプレミスやクラウドを組み合わせる運用形態としてハイブリッドクラウドを構築されるケースが多い状況です。その中で、機密性の高いデータはセキュリティやレスポンス性能等の観点からオンプレミス上に残し、活用するデータだけをクラウドに移行されるケースもあります。そのうえで、データを管理するデータベースの移行性と選定は重要なポイントになります。

この記事では、DXを推進しクラウドネイティブを実現するうえでのデータベースの選定の重要性と、実際にデータベースを置き換える際の課題について説明します

DXに求められるデータベースの課題

先に述べたとおり、DX推進と言っても、一足飛びにオンプレミスからクラウドネイティブにシフトすることは容易ではなく、段階的な移行が現実的です。しかし、将来のDXのゴールを見据えたシステムのクラウドネイティブへのストーリーを描くことも大切です。以下にクラウドネイティブシフトの簡単な流れを示します。

-

物理環境でのオンプレミスのシステムをそのままクラウドリフトする(IaaSへのマイグレーション)

※運用管理は従来どおり -

そのうえでアジリティーが必要なシステムから順次クラウドシフトを進める(アプリケーションのモダナイゼーション)

※スケールアウトによる負荷分散、障害時の自動回復、コンテナオペレーターを利用した運用管理の自動化など -

最終的にアプリケーションをマイクロサービス化し、クラウドネイティブ化を達成する

※変化に強い疎結合システム化、分散データベース化、DevOps実現など

このようなDXの段階的な推進において、多くの企業では様々な課題があります。多くのシステム資産に対する運用管理の見直し、ソフトウェアのライセンスコストの高額化、ベンダーロックインから脱却するためのシステムのオープン化などがあります。さらに、クラウドに移行したときのセキュリティやレスポンス性能への不安の声も多く聞かれます。

その中で、DX推進の目的であるデータ活用に大きく関わるデータベースにも着目する必要があります。DXの段階的な推進には、オンプレミス、クラウドのどの環境においても共通で利用できるデータベースを初期段階から選定しておくことが大切です。しかし、製品によっては、実行環境を変えることでライセンスコストが予想以上に高額化してしまう危険も伴いますので、データベース選定は慎重に行う必要があります。

さらに、データベース選定の結果、今まで利用していたデータベースを新たなデータベースに置き換えるケースも多く、ここにも大きな課題があります。各種データベースを見比べると、アーキテクチャー、機能、運用監視などの観点で多くの相違点があります。さらに、データベース言語であるSQL自体は標準化されているものの、データベースごとに独自の拡張が行われていることから、数多くのアプリケーションのなかに記述されているSQL文を修正する必要性が生じることもあります。そのため、データベース移行に際しては大きなコストが掛かり、DX推進への障壁になることも多々あります。

データベース移行について

ここで、改めてデータベースの課題を整理し、データベース移行に必要な作業について説明します。

データベース移行の課題

当社にお問い合わせいただくデータベース移行商談の中でも、一番多く相談を受けるのは、Oracle Databaseからのデータベース移行です。その理由は、主に「ライセンスコストの高額化」と「ベンダーロックの回避」です。ライセンスコストについては、次の表にあるとおり、Oracle Database のライセンスには利用環境やエディションによる制約があり、業務拡張やメガクラウド移行に際しては、ライセンスコスト上の課題があります。また近年では、官公庁を中心としてOSSを利用したオープン化の要件があり、ベンダーロック回避に関する商談が増えています。

Fujitsu Enterprise Postgres(以下、Enterprise Postgres)は、OSSのPostgreSQLをベースにエンタープライズ向けの機能が強化されており、オープン化の要件を満たし、機能的にもOracle Databaseからの置き換えに適しています。また、PostgreSQLの機能部分を含めて、ワンストップでサポートを行っています。ライセンスコストの面では、次の表(表1)にあるように、利用環境やエディションに依存しないライセンス体系になっており、コスト最適化にも優れています。そのことから、移行先のデータベースとして、Enterprise Postgresへのお問い合わせを多くいただいています。

| Oracle(エディション別) | Enterprise Postgres(エディション共通) | |

|---|---|---|

| クラウド (Microsoft Azure、Amazon Web Service EC2/RDSの例) |

[SE2] 4vCPUあたり1プロセッサーライセンス 8vCPUまで利用可能 |

環境による違いなし

|

| [EE] コア係数なし、vCPU単位でライセンスが必要 |

||

| 仮想 | [SE2, EE] Soft Partitioningでは限定対応なし 仮想環境全体にライセンスが必要 |

|

| オンプレミス | [SE2] 1ソケットあたり1ライセンス サーバは2ソケットまでに制限 性能上限あり(16スレッドに制限) [EE] コア係数あり、コア係数0.5の場合、2コアあたり1プロセッサーライセンス |

データベース移行の作業

Enterprise PostgresがベースとしているPostgreSQLは、他のデータベースと比較してOracle Databaseとの非互換は比較的少ない傾向にあります。また、PostgreSQLは、Oracle Databaseの互換機能を随時充実させており、データ型や関数などの非互換を補う拡張機能も存在します。

しかしながら、データベースのアーキテクチャー、コマンド、PL/SQLなどの手続き言語の仕様などに違いがあることで、技術者は新たな知識習得が必要になります。そして、データベースにアクセスするアプリケーションや手続き言語等の資産が多いほど、その書き換えに掛かる工数とコストも膨らみます。そのことを念頭に、データベースの移行を検討する必要があります。実際の移行の進め方については、以下を参照してください。

- データベース移行で押さえておくべきこと ~移行プロセスについて~

- データベース移行で押さえておくべきこと ~アーキテクチャーと機能の違い~

- PL/SQLをPostgreSQLに移行する ~移行概要/移行例~

データベース移行時の注意

先に、DX推進は段階的に進めることが現実的であることを説明しましたが、データベース移行についても同様です。DX推進のファーストステップにおいては、比較的移行難易度の低い業務アプリケーションから徐々に移行を進めることをお勧めします。SQL文については標準的なSQLに置き換えることも移行性の向上につながります。また、移行作業を行うことで得られる移行ノウハウを蓄積していき、次のステップでそのノウハウを活かして進めることで、移行作業の影響を抑えるよう工夫するとよいでしょう。また、Enterprise Postgresには、Oracle Databaseをはじめとして多くの連携機能があるため、段階的にデータベースを置き換えていく場合にも適しています。

なお、富士通では、データベース移行アセスメント、移行支援、教育など、スムーズな移行を進めるためのサービスをご用意しています。

DXで活用できるデータベースとは

ここでは、クラウドネイティブに向けてDXを段階的に推進していくうえで、検討すべきデータベース選定のポイントについて説明します。それは、以下の点を満たしているデータベースであることが重要になります。

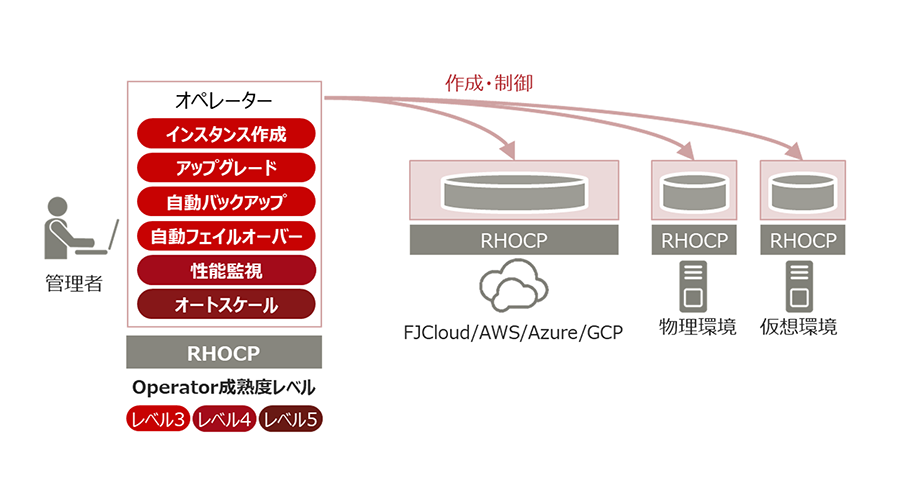

- Red Hat OpenShift Container Platform(以下、RHOCP)などのコンテナプラットフォームへの対応。運用の最適化と移行性の向上につながります

- Amazon Web Service(以下、AWS)、Microsoft Azure(以下、Azure)、Google Cloud Platform(以下、GCP)などのメガクラウドや主要ベンダーなどの各種実行環境への対応

- オープン性(ベンダーロック回避)

- 周辺システムとの連携

- エンタープライズへの適合性(セキュリティ、レスポンス性能など)

また、先々のライセンスコストや、十分なサポート体制の有無についても考慮しておく必要があります。

Enterprise Postgresは、これらの要件を満たしており、段階的にクラウドネイティブを進めていくうえでも、以下の表(表2)のように様々な実行環境や使い方に対応している点から、非常に適していると言えます。

| 環境 | IaaS | RHOCP | マネージドKubernetesサービス | |

|---|---|---|---|---|

| クラウドサービス | FJcloud-O データベースサービスあり |

対応 | 対応 | 未対応 |

| FJcloud-V | 対応 | 対応 | 未対応 | |

| AWS | 対応 | 対応 | 対応(Amazon Elastic Kubernetes Service) | |

| Azure | 対応 | 対応 | 対応(Azure Kubernetes Service) | |

| GCP | 対応 | 対応 | 対応(Google Kubernetes Engine) | |

| Alibaba Cloud | 対応 | 未対応 | 対応(Alibaba Cloud Container Service for Kubernetes) | |

| 物理環境、仮想環境 | 対応 | 対応 | 未対応 | |

-

FJcloud:FUJITSU Hybrid IT Service FJcloud

Enterprise PostgresのOpenShift対応については、オペレーターフレームワークのコミュニティーが定義している「Operator成熟度モデル」の最高レベルである「レベル5」まで実現しているため、データベースの運用監視と自動化について広い範囲まで対応しています。例えば、「オートスケール」機能は、無停止運用のデータベースにおいて、アクセス数の増減に応じて自動的にデータベースをスケールアウトすることができます。これらの対応により、データベースの運用業務の集約と、運用管理者の作業を簡略化でき、結果的に運用コストの削減につながります。

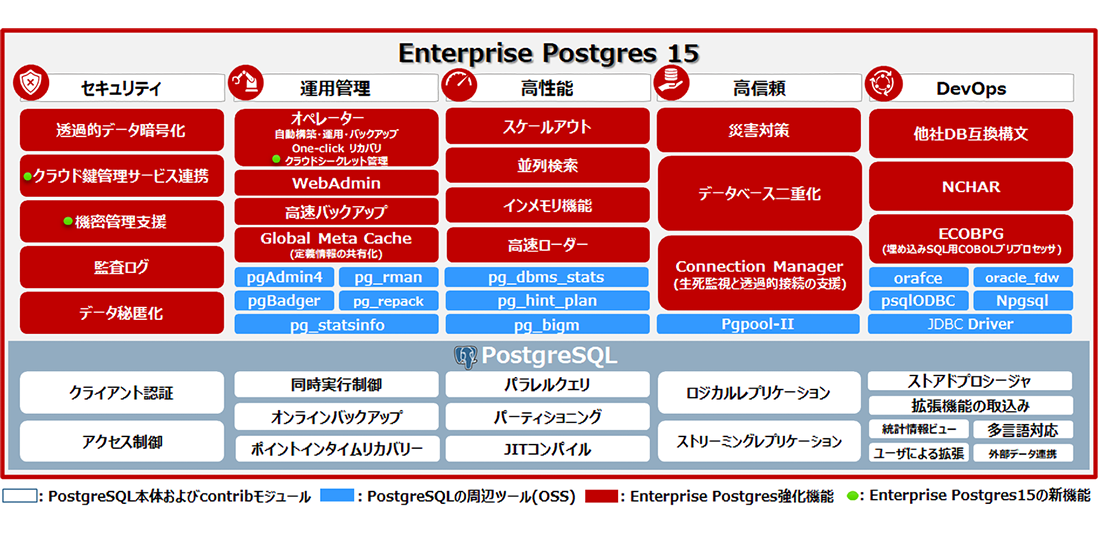

Enterprise Postgresは、OSS版のPostgreSQLをベースに拡張されていることからオープン性が確保されており、また、周辺システムとの連携が可能です。PostgreSQLについても、活発なコミュニティー活動により、時代の変化に追従して様々な機能を進化させており、富士通の技術者もその開発に参画しています。さらに、エンタープライズ利用で必要とされるセキュリティ、運用管理、高性能、高信頼、および、接続性に関する機能が充実しています。以下に、Enterprise Postgres 15が提供する機能の概要を示します。

- デジタルビジネスを支えるデータベース Fujitsu Enterprise Postgres

- コンテナ型データベースで運用コストを削減 ~ Enterprise Postgresの高可用オペレーター機能 ~

- Fujitsu Enterprise Postgres 15 リリース

導入事例 株式会社トランストロン様

クラウド型ネットワーク運行支援サービス「ITP-WebServicev3」は、デジタコで記録されたデータをクラウド上に保管し活用することで運用における様々な課題を解決するサービスです。このサービスの導入企業は6,500社、トラックやバスなどの稼働台数は26万台に達します。

このシステムは、既に2010年にはクラウドリフトされており、最新バージョンV3では性能・信頼性を担保しつつシステム全体のコストを下げるという要件があり、積極的にOSSを採用しました。その中において、データベースはEnterprise Postgresを採用されました。その理由としては、OSSのPostgreSQLをベースにエンタープライズ向けに強化されており、標準で冗長化や自動切換え機能を備えていること、そして、クラウドを含めた24時間365日のワンストップでのベンダーサポートに対応していることです。

関連情報

当社が提供するデジタルビジネスを支えるデータベース「Fujitsu Enterprise Postgres」の詳細は下記ページをご覧ください。

当社が提供するPostgreSQLにエンタープライズ向け機能を追加したフルマネージドのDBサービスの詳細は下記ページをご覧ください。

本コンテンツに関するお問い合わせ

お電話でのお問い合わせ

Webでのお問い合わせ

当社はセキュリティ保護の観点からSSL技術を使用しております。