クラウド監視のポイント ~AWSやAzureのSaaS/PaaSへ移行した際に監視運用がどう変わるか解説~

クラウド運用管理

柔軟性のあるITインフラの実現や運用コストの削減を目的に、オンプレミスのクラウド化を目指す企業は益々増加しています。そのような中、クラウド化に合わせて監視運用をどう変えれば良いのかを検討・調査している運用部門の方も多いのではないでしょうか。

クラウド移行における運用要件を過不足なく抽出するには、クラウド監視が従来の監視運用と何が違うのかを明確にすることが必要不可欠です。そこで今回は、クラウド監視を始めるために知っておくべきポイントを解説します。また、クラウドの監視サービスだけでは実現できないこととその対策方法をご紹介します。

本記事はこんな方にお勧めします

- Amazon Web Services(以降、AWSと略す)やMicrosoft Azure(以降、Azureと略す)などでクラウド監視を行うための知識を得たい

- オンプレミスでのサーバー監視とクラウド監視の違いを知りたい

- クラウド監視の運用要件を考えるための手がかりを探している

【目次】

- 1. クラウド監視の概要とオンプレミスとの違い

- 1.1 オペレーションの流れは変わらない

- 1.2 ハードウェアの監視が不要

- 1.3 監視の対象がクラウドサービスとなる

- 2. AWSやAzureでの監視運用

- 2.1 クラウドベンダーが提供する監視サービスを活用する

- 2.2 クラウドの監視サービスだけでは実現が難しいポイントとは

- 3. 監視パッケージソフトウェアとの組み合わせで解決

- 4. まとめ

1. クラウド監視の概要とオンプレミスの違い

1.1 オペレーションの流れは変わらない

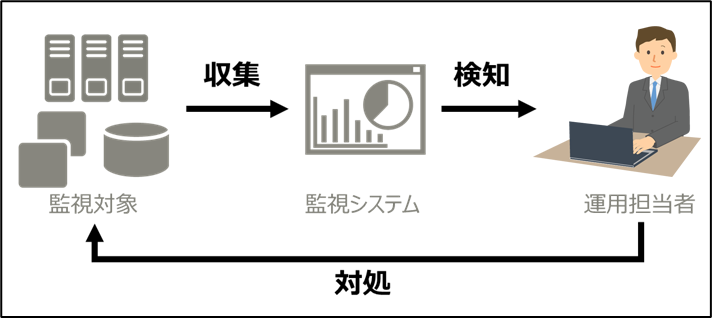

図1:監視オペレーションの流れ

クラウド監視とは何か、そしてそれがオンプレミスとどのように異なるのかを理解することは重要です。基本的な監視オペレーションの流れは、クラウドでもオンプレミスでも同じです。

監視対象の機器やアプリケーションが出力するログや様々なリソースの情報を収集し、それらの変化からシステムの異常を検知し、異常が生じた原因に応じて一次対処を行う、というプロセスが一般的になります。

しかし、クラウド監視では、「ハードウェアの監視が不要」と「監視の対象がクラウドサービスとなる」という2つの大きな違いがあります。

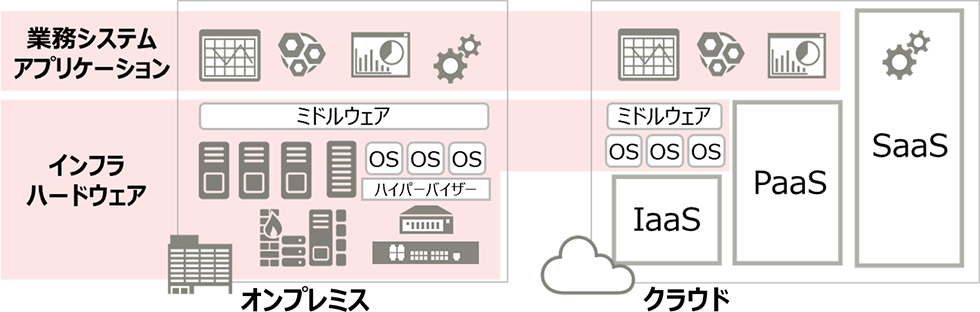

1.2 ハードウェアの監視が不要

クラウド監視のメリットは、ハードウェアの監視が不要であるということです。クラウドではハードウェアなどのインフラ部分はクラウドベンダーが運用保守までを担保して提供するため、ユーザー側で監視や障害対応などの運用を行う必要がありません。これは、クラウドを利用する最大のメリットと言えるでしょう。

図2:オンプレミスとクラウド監視の違い

-

(図注)上記図中のピンク色で塗られた箇所が監視運用の必要な範囲です。

1.3 監視の対象がクラウドサービスとなる

クラウド監視のもう1つの特徴は、監視対象が「クラウドサービス」となることです。クラウドサービスにはIaaS、PaaS、SaaSなど様々な提供形態がありますが、このうち仮想マシンの提供サービスであるIaaSに関してはオンプレミスにおける仮想マシンとほぼ同じ方式で監視することが可能です。一般的には監視ツールのプログラム(監視エージェント)を対象マシンにインストールし、プログラム経由でログやリソース、パフォーマンスなどの情報を収集して監視を行うことが多いでしょう。一方、PaaSやSaaSなどのサービスはユーザー側で任意のプログラムなどをインストールすることができないため、監視エージェントによる監視はできません。そのため、AWSやAzureなどのメガクラウドにおいては、PaaSやSaaSを監視するための監視サービスが提供されています。

2. AWSやAzureでの監視運用

2.1 クラウドベンダーが提供する監視サービスを活用する

AWSやAzureでは、Amazon CloudWatchやAzure Monitorという監視サービスが提供されています。AWSやAzureでマネージドサービスとして提供されるPaaSやSaaSは、これらのサービスの機能を使わないと監視することができません。

PaaSやSaaSにはメトリクス(またはメトリック)と呼ばれるモニタリングのためのデータセットがサービス毎に設定されており、PaaSやSaaSの監視とはすなわちメトリクスの値を基にしたパフォーマンス監視と言えます。

例えばリレーショナルデータベースのサービスであれば、Read / WriteのIOPS(Input/Output Per Second)やストレージ容量などの情報をメトリクスとして収集できるため、サービスの稼働状況やリソースの変動などを任意の間隔でモニタリングすることができます。

メトリクスは、Amazon CloudWatchやAzure Monitorなどの監視サービスを使わないと収集できないため、PaaSやSaaSを活用する場合、クラウド監視においてこれらの監視サービスを使うことが必要になるのです。なおAmazon CloudWatchやAzure Monitorはマネージドサービスで提供されるため、監視サーバーの構築などの導入作業が不要で直ぐに利用することができます。

2.2 クラウドの監視サービスだけでは実現が難しいポイントとは

AWSやAzureでは、Amazon CloudWatchやAzure Monitorを始めとした便利なサービスが提供されており、それらを活用することでクラウド監視を行うことができます。しかし、監視運用を効率的に行うために求められる下記のような機能はクラウドの監視サービスだけで実現するのは難しいです。

求められる機能の一例

- 監視の結果データを長期間に渡って蓄積・管理する

- 監視メッセージを削減するためにメッセージのフィルタリングを行う

- スクリプトや任意のコードを実行する

このような監視要件を実装するには、監視サービス以外のサービス利用やスクリプティングなどの開発が必要になり、導入やクラウドのAPIが追加 / 変更になる際の保守開発が大きな負担となる場合もあります。メトリクス収集のようにクラウドサービスでしか実装できない要件とそうではない要件を区別し、後者は監視パッケージソフトウェアに任せるという方法も有効でしょう。

3. 監視パッケージソフトウェアとの組み合わせで解決

クラウド監視で重要なポイントは、「全ての要件をクラウドサービスだけで実装せずに省力化する」ことです。

監視パッケージソフトウェアは監視運用に必要な機能を標準搭載しているため、クラウドサービスを使って機能を実装する必要がなく、導入作業を省力化できます。また、監視パッケージソフトウェアにはクラウドベンダーの監視サービスと連携し、PaaSやSaaSなども統合的に監視できる機能を搭載した製品もあります。クラウドベンダーが提供する監視サービスと監視パッケージソフトウェアを組み合わせることで導入のコストや期間を抑えることができます。また、監視運用に伴う保守開発や障害調査をソフトウェアベンダーに任せることで運用の負荷低減にもつながります。

こういった導入や運用の効率化に加え、監視データの蓄積・管理、メッセージのフィルタリングなどの機能を持った監視パッケージソフトウェアを組み合わせることで、拡張・変化するシステム環境に柔軟かつ統合的に対応できる運用監視が実現でき、運用担当者は苦労することなく、システムの安定稼働に注力できます。

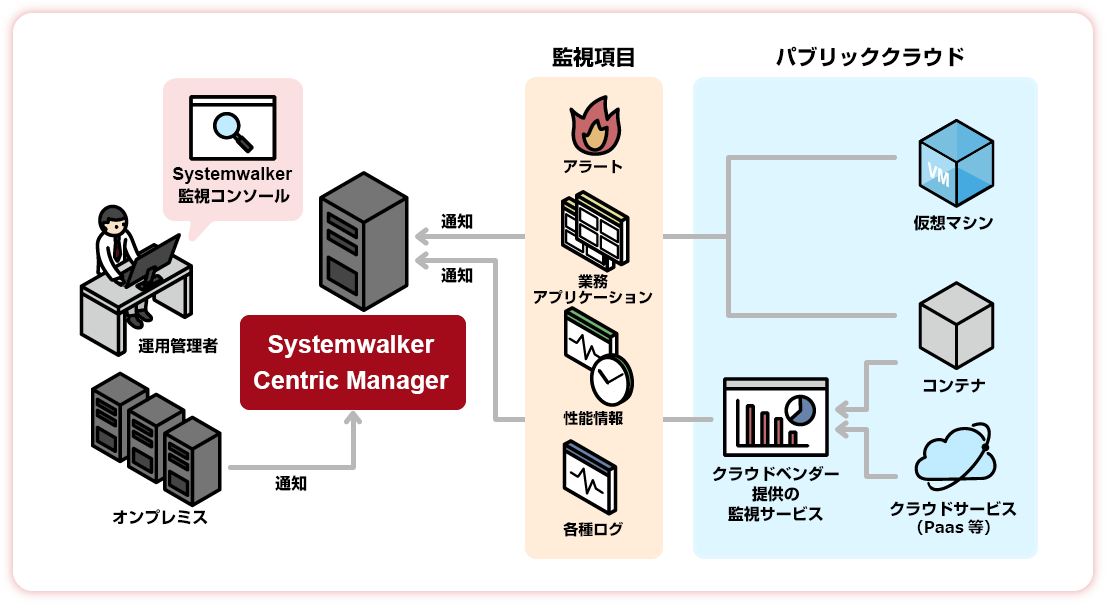

図3:Systemwalker Centric Managerを組み合わせた運用監視

監視パッケージソフトウェアとして、多くのお客様を長年支えてきた実績のあるFujitsu Software Systemwalker Centric Manager(以降Systemwalker Centric Manager)は、2章であげた下記の求められる機能を持っており、開発・保守コストを削減できます。

- 監視の結果データを長期間に渡って蓄積・管理できます。例えば、監査ログ管理機能を使用し、分散化された各サーバーのログを収集し、指定した運用管理サーバーで一元管理できます。

- GUIで監視メッセージのフィルタリングを簡単に設定し、監視メッセージを削減できます。

- 発生したイベントに対してのアクション(スクリプトや任意のコードの実行)ができます。

また、Systemwalker Centric Managerでは、ほかに下記のようなことができます。

- オンプレミスとクラウドを1つの画面で監視。OSSや他社ツールも統合管理できるので、効率的な運用が可能です。

- クラウドが提供する監視サービスとの連携機能を標準でサポートしており、開発・保守コストを低減できます。

- クラウドの仕様変更にも製品が追随し、利用者側で運用を変える手間や対応するための時間が不要です。

4. まとめ

この記事では、クラウド監視を始めるために知っておくべきポイントを解説し、監視運用を簡単に効率的に行うための方法についてご紹介しました。

まとめると、以下のようになります。

- クラウド監視のオンプレミス監視との違い

- クラウド監視のメリットは、ハードウェアの監視が不要であるということ

- クラウド監視の対象は「クラウドサービス」となること

- 監視運用を簡単に効率的に行うために

監視データの蓄積・管理、メッセージのフィルタリングなどの機能はクラウドの監視サービスだけでは実現できません。クラウドベンダーが提供する監視サービスと監視パッケージソフトウェアを組み合わせることで監視運用を簡単に効率的に行うことができます。

監視運用を簡単に効率的に行う方法についてもっと詳しくお知りになりたい方は、ぜひ下記から参照ください。

本コンテンツが、クラウド監視の方式を検討されている運用部門の皆様のご参考になれば幸いです。

解決への次のステップ

-

備考Amazon Web Services、AWS、Amazon CloudWatchは、Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

Microsoft、Azureは、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における商標または登録商標です。

記載されている会社名、システム名、製品名、サービス名などの固有名詞は一般に各社の登録商標または商標です。

また、本文および図表中に記載されている会社名、システム名、製品名、サービス名などには必ずしも「TM」、「®」を付記しておりません。

本コンテンツに関するお問い合わせ

Webでのお問い合わせ

当社はセキュリティ保護の観点からSSL技術を使用しております。