本稿では,データドリブン型健康経営の実現によって,企業が抱える従業員の健康管理に関する課題の解決に向けた取り組みについて述べる。

企業は遠隔で勤務する従業員の健康状態の把握に苦慮している。富士通は東京大学との産学共同研究によって,個人の健康状態から最適なアドバイスを導くアルゴリズムを開発し,それらと富士通研究所のAI技術を融合した新たな健康情報ソリューションの提供を目指している。

1.まえがき

新型コロナウイルス感染症拡大(以下,コロナ禍と記す。)によって,世界はニューノーマル時代に突入した。そして,企業に勤める従業員は,在宅勤務が中心となる働き方へ大きくシフトし生活様式まで変化しているケースも少なくない。一方で,企業は自宅など遠隔で働く従業員の健康状態の把握に苦慮している。

富士通は従業員の健康情報をデジタル化して管理し,従業員の生産性向上や従業員のウェルビーイング(Well-being)を目的とした健康経営推進と産業保健活動を支援する健康情報ソリューションを提供している。また,富士通は関連部門が一体となって推進した取り組みが高く評価され,「健康経営優良法人~ホワイト500~」に5年連続認定,「健康経営銘柄2021」に初選定![]() されている。

されている。

本稿では,富士通が提供する健康情報ソリューションを発展させた「遠隔産業保健を支援するシステム」の開発によって,ニューノーマル時代において企業が抱える従業員の健康管理に関する課題の解決,およびデータドリブン型健康経営の実現に向けた取り組みについて述べる。

2.ニューノーマル時代における健康管理

本章では,ニューノーマル時代において企業が抱える従業員の健康管理に関する現状と課題について述べる。

2.1 在宅勤務における心身への影響

オムロンヘルスケア社が実施したアンケート調査では,テレワーク経験者が感じた心身の影響についての主な回答が以下のとおり挙げられている。精神的なストレスだけではなく,肩こりや腰痛のような同一姿勢維持が原因と思われる不調を感じるなど,在宅勤務によって心身に何らかの影響が表れていることを示している[1]。

- 肩こり(68.1%)

- 精神的なストレス(61.3%)

- 腰痛(54.6%)

- 姿勢が悪くなる(52.7%)

- 目の疲れ(50.5%)

長引く在宅勤務は一般的に,コミュニケーションの不足や,上司や同僚の支援を受けにくく感じるなど,不安感や抑うつ感を増加させるといったメンタルヘルスへの影響だけではなく,生活習慣の変化による身体への影響も加わり,心身への負担の増加が懸念される。

在宅勤務においては,従業員が自身の健康状態を認知し,自分自身をケアすること,つまり「セルフケア」が重要となる。

2.2 在宅勤務とストレスの関係

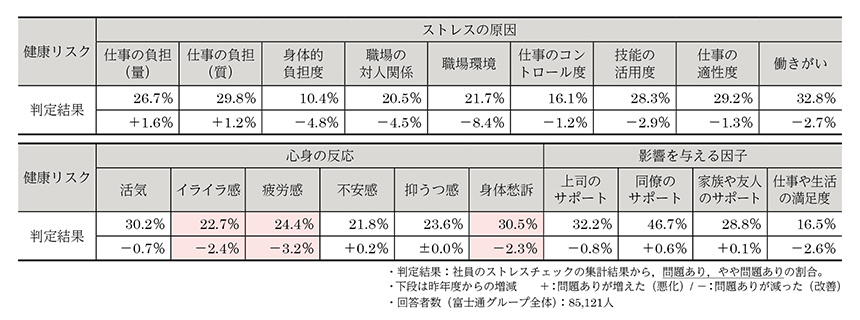

富士通グループでは2020年12月14日から2021年1月12日の間に,労働安全衛生法に基づく年1回のストレスチェックを実施した。その際に,従業員の在宅勤務割合を同時に回答させている。表-1にストレスチェックの判定結果の昨年度との増減比較を示す。

表-1 ストレスチェックの判定結果(前年度比)

心身の反応においては不安感以外の項目で問題ありの判定が減少している。特にイライラ感,疲労感と身体愁訴の減少幅が大きい。富士通グループではテレワーク率75%を目指しており,通勤などの事業所勤務の身体的な負担から解放されていることが理由として推察される。

表-2に在宅勤務割合ごとのストレスチェック結果を示す。ただし,在宅勤務率0%の集団は在宅勤務の要素が入っていないため考察対象外とした。

表-2 在宅勤務割合ごとのストレスチェック結果

| リモートワーク割合 | 高ストレス判定率 | 全社平均との差 | ||

|---|---|---|---|---|

| 仕事量

コントロール | 職場の支援 | 総合健康リスク | ||

| 0% | +4.8% | +5 | +2 | +8 |

| 10% | +2.8% | +7 | -2 | +5 |

| 20% | +0.9% | +4 | -5 | -2 |

| 30% | +2.5% | +3 | -5 | -1 |

| 40% | -0.5% | +1 | -4 | -3 |

| 50% | -0.2% | +2 | -4 | -2 |

| 60% | -0.3% | +1 | -5 | -4 |

| 70% | -1.7% | 0 | -5 | -5 |

| 80% | -2.6% | -1 | -4 | -5 |

| 90% | -1.3% | -1 | 0 | -1 |

| 100% | -1.9% | -3 | +6 | +3 |

在宅勤務割合80%の集団で総合健康リスクは全社平均より-5と低い水準となっているが,100%になると総合健康リスクが+3と再び上昇しており,また職場の支援が低いことによる健康リスクも全社平均より+6と高い水準を示している。

これは在宅勤務割合が高まることによってコミュニケーション不足に陥るなど上司や同僚の支援を受けにくくなり,従業員が心理的に孤立していることが推察される。

2.3 産業保健活動の遠隔実施

コロナ禍以前から対面が一般的であった産業医による面接指導が,2020年11月の厚生労働省の通達によって遠隔実施可能になっている[2]。しかし,TV会議などを介しての産業医,保健師などの産業保健スタッフによる面接では,対面時に比べて会話中の挙動,表情や仕草などの心理状況を表す情報が乏しくなり,面接をしている産業保健スタッフは遠隔にいる従業員の健康状態の把握に苦慮している。

コロナ禍における遠隔による産業保健活動では,対面のフォローをリモートに変えるといった単純な対応ではなく,従業員本人のセルフケアの推進と,遠隔産業保健のニューノーマル対応が必要になっている。

3.データドリブン型健康経営

本章では,前章で示したニューノーマル時代において企業が抱える従業員の健康管理に関する課題解決に必要な,データドリブン型健康経営の実現に向けた富士通社内の取り組みについて述べる。

3.1 健康経営と産業保健の関係

健康経営とは従業員の健康管理を経営課題として捉え,戦略的に実践することである。

また,産業保健とは産業保健スタッフが中心となり企業活動の源泉となる従業員の安全衛生と健康の維持増進を確保し,企業価値と生産性の向上につなげていく活動である。

健康経営の実践においては経営層の理解を得た上で,産業保健スタッフの健康経営推進体制に対する積極的な関わり方が重要となる[3]。

3.2 健康情報ソリューションの活用事例

産業保健スタッフが従業員の健康状態を把握するためには,健診結果などの健康情報をデジタル化して管理する必要がある。

富士通は従業員の健康情報をデジタル化して管理し,健康経営推進と産業保健活動を支援する「FUJITSU ヘルスケアソリューション 健康管理支援システム LifeMark HealthAssist![]() 」を2020年4月からSaaS(Software as a Service)型サービスとして提供している[4]。

」を2020年4月からSaaS(Software as a Service)型サービスとして提供している[4]。

また,東京大学大学院川上研究室(以下,川上研究室)との共同研究成果[5,6]によって,健康経営の推進状況を可視化する仕組みとして「健康経営ソリューション(仮称)」を2021年度にリリースする予定である。

これらのソリューションを組み合わせて活用することによって,企業は従業員の健康情報をデジタル化して集約し,組織的な健康リスクを把握することで,健康経営の推進に活かすことができる。

3.3 遠隔産業保健支援システムの開発

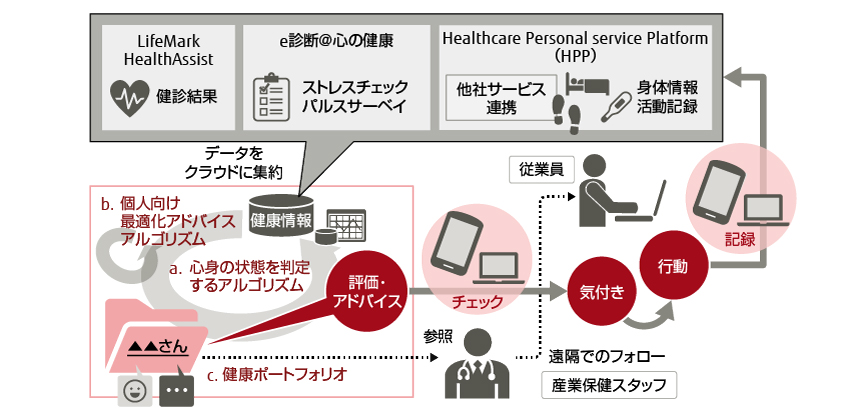

健康経営は組織的な集団アプローチだけではなく,産業保健活動を通じて従業員の特性に合わせた個人アプローチが重要である[7]。そのため,ニューノーマル時代における産業保健活動では,遠隔にいる従業員の健康状態をデジタルに把握する仕組みが必要である。そこで富士通は,2020年10月から川上研究室と遠隔産業保健を支援するシステムの開発に向けて共同研究を開始した[8]。その概念図を図-1に示す。

図-1 ニューノーマル時代のICTによる遠隔産業保健支援システム

遠隔産業保健支援システムは,クラウドに集約された従業員の健康データを活用する新たな2つのデータドリブン型のアルゴリズムと,従業員の心身の健康状態を可視化し,最適なアドバイスを行う「健康ポートフォリオ」機能により構成される。

以下に,共同研究の概要を示す。

(1)心身の健康状態を判定するデータドリブン型アルゴリズムの開発

川上研究室が保有する認知行動療法などの知見をベースに,「職場ストレスチェックシステム FUJITSU ヘルスケアソリューション 組織ストレスアセスメントe診断@心の健康![]() 」の簡易的なアンケート機能であるパルスサーベイ機能と,富士通研究所が開発したAI表情認識技術[9]を組み合わせたデータドリブン型アルゴリズム(図-1 a.)を開発する。これは,心身の状態に関するサーベイデータと顔の表情データから,従業員の心身の健康状態の判定や健康リスク因子の分析を行うものである。

」の簡易的なアンケート機能であるパルスサーベイ機能と,富士通研究所が開発したAI表情認識技術[9]を組み合わせたデータドリブン型アルゴリズム(図-1 a.)を開発する。これは,心身の状態に関するサーベイデータと顔の表情データから,従業員の心身の健康状態の判定や健康リスク因子の分析を行うものである。

(2)最適なアドバイスを行うデータドリブン型アルゴリズムの開発

(1)で取得した従業員の心身の健康状態や,その状態に影響を与えた行動の内容を,従業員それぞれの性別,年齢や性格特性などの属性情報と組み合わせて分析することによって,個々人に最適なアドバイスを導くアルゴリズム(図-1 b.)を開発する。

また,アルゴリズムから導き出された結果の従業員へのフィードバックや,アドバイスに基づくセルフケアの状況を記録し集約する「健康ポートフォリオ」(図-1 c.)を実装する。

(3)「健康ポートフォリオ」の社内実践

(1)と(2)で開発したアルゴリズム,および健康ポートフォリオについて,在宅勤務下における従業員のセルフケアや遠隔産業保健における有効性を検証するために,当社の一部従業員を対象に実証を実施する。

(4)期待する効果

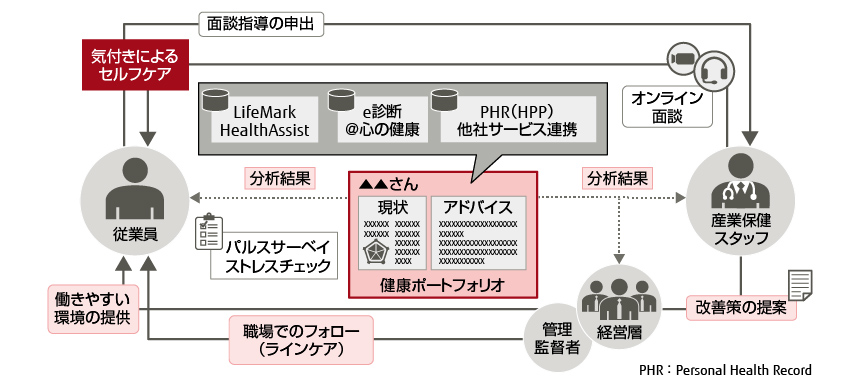

(3)の実証によって有効性が確認できれば,図-2のように従業員は,健康ポートフォリオのアルゴリズムから導き出された最適なアドバイスによって自身の健康状態を認知できるため,有効なセルフケアにつながることが期待できる。それと同時に,産業保健スタッフも,健康ポートフォリオを通じて従業員の健康リスクとセルフケアの状況を確認でき,従業員とのオンラインによる面談前に健康状態を把握できるなど,より効率的なフォローが期待できる。

図-2 健康ポートフォリオの活用イメージ

また,経営幹部や管理監督者が健康ポートフォリオを集団分析した結果を環境改善やラインケアに活用することによって,従業員がより安心して働き続けることが可能となり,従業員の心身の健康維持を図ることが期待できる。

4.今後の課題

4.1 生活習慣を中心とした健康情報の取得

ストレスチェックや健診結果のような定点観測の情報だけではなく,従業員が所持するスマートデバイスから日々取得できる生活習慣情報,バイタルデータ,勤怠情報などを扱うことで,従業員の心身の健康状態の把握とアドバイスの精度向上を行うべきである。

その際,扱うデータ量の増加に対してAIやクラウドを有効活用し,リスク要因分析を行うことで早期の予防が実現可能となる。

4.2 セルフマネジメントの支援

セルフケアのために自身の健康状態が把握できたとしても,気分転換や休息といった自律的な行動が求められる[10]。

遠隔産業保健を支援するシステムから導き出されたアドバイスを認知し行動することに加えて,心身の健康状態をプラスのスパイラルに向けるためのセルフマネジメント支援の仕組みと,従業員のウェルビーイング向上がニューノーマル時代において重要となる。

5.むすび

本稿では,まずニューノーマル時代における,遠隔で働く従業員の健康管理に関する課題を述べた。更に,その解決のために産学共同研究を活用し,遠隔産業保健活動を支援するシステムの開発によるデータドリブン型健康経営の実現に向けた取り組みについて述べた。

ニューノーマル時代の健康経営において,従業員は自身の健康状態を把握し,セルフケアを実施する必要性が高まる。企業側も対面でのフォローが困難な状況にあるため,ICTなどを活用した遠隔産業保健によるフォローが重要となる。

パルスサーベイに加えて日々の生活習慣の情報を取得し,心身の健康状態の変化をデータドリブンで察知することで,早期の対処(未病対策)が可能となる。

データドリブンによって得られた分析結果は,従業員のセルフケアに留まらず,経営者や管理監督者の組織的なフォローや環境改善にもつなげていく必要がある。

このようにICTでカバーする領域を拡張し様々なシステムを連携することで,従業員の健康状態を速やかにデータ化して可視化するデータドリブン型の健康経営の実現がニューノーマル時代の従業員の心身の健康維持によるウェルビーイング向上と企業の持続可能な成長につながると期待できる。

本稿に掲載されている会社名・製品名は,各社所有の商標もしくは登録商標を含みます。

参考文献・注記

著者紹介

ヘルスケアソリューション開発本部

健康情報・PHR関連製品の開発に従事。

ソリューションビジネス本部

健康情報・PHR関連製品の販売推進に従事。