早わかり富士通の歴史

富士通はその黎明期から通信網をはじめとする社会インフラを支える会社として発展してきました。ここでは富士通の歴史を主要な転換点を中心にご紹介します。

1. はじめに通信ありき(1923~1949)

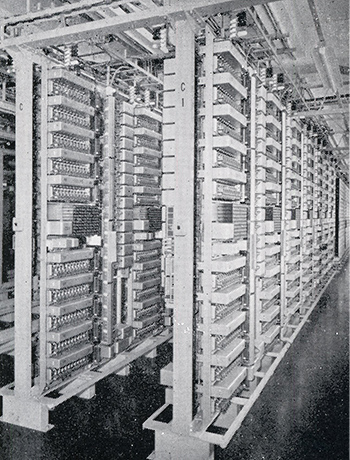

富士通はみなさまの生活の背後にある大きなしくみを支えている会社です。写真は「ステップバイステップ自動交換機」と呼ばれ、かつて電話同士をつないだ交換機です。これが富士通とどう関係しているのでしょうか? 富士通の始まりから紹介します。

時は、1923年にさかのぼります。関東大震災によって東京・横浜は焦土と化し、電信・電話設備も壊滅的な打撃を受けました。電話設備の復旧にあたり逓信省(現在の総務省)は、「自動交換機方式」という欧米でも導入が始まったばかりの方式の採用を決定します。

当時の電話は自動的につながらず、一度人の手を経る必要がありました。加入者数が増えれば増えるほど、人に負担がかかることになり、逓信省は、機械を導入することで、この問題を解決しようと考えました。これをきっかけとして、日本における通信の目ざましい発展が始まりました。

この発展に寄与したのが、1923年設立の「富士電機製造株式会社(現在の富士電機株式会社)」でした。もとは発電機・電動機の国産化を目的にドイツのシーメンス社と古河電気工業がつくった会社で、シーメンス社製の交換機・通信機器の輸入販売を行っていましたが、後にステップバイステップ自動交換機の国産化に成功します。

この会社から通信機部門が分離独立して1935年、「富士通信機製造株式会社」が誕生し、今日の富士通が始まりました。富士通は「通信(Communications)」という公共性の高いインフラの発展に、先端技術をもって貢献する会社として出発したわけです。

2. 電話から生まれたコンピュータ(1950~1958)

写真は富士通が一番初めにつくったコンピュータ「FACOM100」です。周りを取り巻くのは、「日本のMr.コンピュータ」と呼ばれた富士通の技術者・池田敏雄(右から3番目)に、ノーベル物理学賞を受賞した湯川秀樹博士(右から2番目)たち。このコンピュータには、当時富士通の主要事業だった「電話」に関係する部品が使われていました。

富士通信機製造株式会社は第二次世界大戦の後も電話復興事業を手がけ、政府による電信電話事業を支える指定製作所の一つとなり、急速に成長しました。

一方社内の開発部門では、「新しいビジネスに進出したい」という気運も高まりつつありました。後に「日本のMr.コンピュータ」と呼ばれる池田敏雄を中心として「電算機」の開発がスタートします。「電算機」とは今でいうコンピュータのことで、複雑で大量な計算を短時間でこなす機械です。

1950年当時、コンピュータといえば真空管方式が主流でした。しかし動作が不安定であったため、池田たちは真空管の代わりに富士通の電話交換機で長年活用され、信頼性の高い「リレー」という電話回線の切り替えスイッチを使い、1954年富士通初のコンピュータ「FACOM100」を開発します。

FACOMとは、「Fuji Automatic Computer」の略です。富士通のコンピュータが産声をあげたのは、このときのことでした。この成功により、富士通は新市場への参入の機会を得、若手技術者は創造に挑む喜びを知ることになります。

3. 「通信と電子の富士通」へ(1959~1969)

富士通は「FACOM100」によってコンピュータの開発に成功したものの、まだ事業として打ち出せるようなレベルではありませんでした。そんな中、五代目社長の岡田完二郎が大きな決断を下します。写真は岡田が掲げた理念のひとつ「限りなき発展」です。このような力強いスローガンのもと、岡田は次々と改革を行っていきました。

コンピュータの開発は、巨額の先行投資を必要とする「冒険」でした。これを支えたのが1959年に社長に就任した岡田完二郎です。「いずれ通信とコンピュータは一体になる」。岡田はこう喝破し、コンピュータ開発によって経営が傾かないようにするために、通信機器を扱う「通信工業部(通信部門)」と電算機などを扱う「電子工業部(コンピュータ部門)」とを別々の事業部門として独立させました。

また1962年の年頭の辞では「コンピュータに社運を賭ける」と明言し、「通信と電子の富士通(Communications & Electronics)」という新しい経営方針を打ち出します。ちなみに当時の売上高比率を見ると、通信部門が80%、コンピュータ部門はわずか10%にも満たない状況でしたが、これらの決断は会社にとって大きな転機となりました。

そんな中、この冒険を支えた通信部門は主流交換機の転換で後れをとりましたが、技術力を高めて高品質を取り戻し、海底同軸ケーブル方式の開発やデジタル技術を全面的にとりいれた伝送方式の研究・実用化などで収益を伸ばしていきます。電算機部門もFACOMブランドのコンピュータを次々と世に送り出しました。ひとつの頂点は、1968年発表の「FACOM230-60」です。2CPUのマルチプロセッサとICの全面採用、新方式によるOSなど画期的な工夫がなされ、多くのユーザーから高い評価を受けてベストセラー機となりました。

1968年は、第一銀行(現在のみずほ銀行)にオンライン預金システムを納入した記念すべき年でもありました。日本経済の動脈に関わるこの商談は、コンピュータ事業における飛躍を決定的なものにし、富士通は国内トップのコンピュータメーカーになっていきました。

また、通信機器やコンピュータに用いられる半導体でも独自の技術開発が行われ、当初は社内向けのみの供給だったものを国内他社、海外へと外販し始めました。すべては「コンピュータに社運を賭ける」という岡田の宣言から、わずか10年足らずの間の出来事でした。

4. 国際標準化の波(1970~1979)

技術の歴史は「標準化」の歴史でもあります。各社がそれぞれ独自の規格で製品をつくっていても、事実上の標準といえるような製品が現れると、それと互換性をもたせようという動きがわき起こってくるのです。コンピュータについてもそれは例外ではなく、富士通は重大な局面に立たされることになります。

1970年代に至るまで、各コンピュータメーカーは独自路線でマシンを作っていたため、特定のメーカーが作ったハードウェアの上では、他社製のアプリケーション・ソフトウェアは動きませんでした。

そんな中、爆発的な勢力を誇り、事実上の国際標準となりつつあったのがIBM製のマシンです。つまり、このマシンとアプリケーション・ソフトウェアを共有できる互換性のあるマシンを作れば、より多くのユーザーを獲得できる可能性がありました。しかし、このIBM製のマシンと互換性のあるマシンを作ったメーカーの大半は、逆に自社ユーザーを取られ、消えていきました。

このような状況下、富士通は決断を下します。「国際標準というステージの上で、他社を上回る最高の製品を作る」。お客様のため、そして富士通が生き残るためにはそれしかないと判断したのです。まず、コンピュータの貿易自由化が迫る中、政府の方針を受け、IBM互換のアーキテクチャ(設計思想)を共有する条件で日立製作所と提携しました。

また、IBMで「360シリーズ」の設計を担ったアムダール博士が独立し、「アムダール社」を設立した後、1971年には富士通が同社に出資し〔注:1997年には100%子会社化〕、共同でIBM互換機の開発を進めました。そして、アムダール社ブランドの商用1号機「Amdahal 470V/6」を富士通川崎工場で製造します。審査が非常に厳しいことで有名なアメリカのNASA(アメリカ国立航空宇宙局)に同機が採用されたのは、1975年のことでした。

さらにアムダール社との共同開発をベースに、富士通は、従来の富士通マシンユーザーがIBM互換機にスムーズに乗り換えられるよう配慮した「FACOM Mシリーズ」を開発し、大成功を収めました。

5. 個人にもコンピュータを(1980~1991)

現代では「コンピュータ」といえば「パソコン」のことを思い浮かべますが、当初は「汎用機」や「オフコン」と呼ばれる業務用のものが中心で、富士通もそのような製品を中心に作っていました。しかしパソコン用OS「Windows」の登場とともに、状況は変化していきます。

1980年代当時、アメリカのIBM社のアーキテクチャ(設計思想)に基づくパソコンが主流となり、競合他社は「AT互換機」と呼ばれるIBM互換のパソコンを次々と発表し始めました。1990年代にはアメリカのマイクロソフト社のOS「Windows」がブレイクし事実上の国際標準となり、かつては大型マシンでしかできなかったような多くのことがパソコンでこなせるようになりました。

一方、富士通社内では「コンピュータ」といえば従来通りの汎用機、企業や公共団体向けの大型マシンを指し、「パソコン」という個人向けのコンピュータはホビーユース製品としかとらえられず、開発に出遅れました。

1981年に「FM-8」と「FACOM9450」を発表し好評を博しました。その後、国内市場で人気を得ていた他社製品を追撃するため、1989年にはマルチメディアを楽しめる「FM TOWNS」を発表しましたが、先行メーカーの牙城を崩すにはいたりませんでした。

しかし1993年10月に初めてAT互換・国際標準機を発表し、思い切った転換を図ります。1994年には必要なソフトウェアすべてを搭載(オールインワン)したパソコンを売り出します。これがパソコンビジネスの起死回生を図った「FMVシリーズ」です。

こうして富士通はそれまで手がけていたビジネスユースに留まらず、パーソナルユースの分野にも進出しました。

この時代、富士通は通信部門でも新たな発展を遂げます。1985年4月、日本でも通信が自由化され、企業が自前で通信ネットワーク網を作れるようになりました。企業からすれば、初期投資のみで毎月の電話代が不要になり、コストダウンが図れることになります。これを構築・支援するサービスとして、富士通は1984年、「COINS」という企業情報通信ネットワークシステムを発表します。

また、海外展開もさらに活発化させていきます。1988年、シンガポールで開始された商用ISDNサービスには、富士通製のデジタル交換機「FETEX-150」が用いられ、その後、高い信頼性が認められ世界各地に広まっていくなど、通信、コンピュータ、半導体の各分野で海外へと事業を拡大していきました。

6. そしてソリューションビジネスへ(1992~2001)

富士通の仕事は、製品を売るだけでなく、お客様の抱える問題を技術の力で解決していくことです。創業以来変わらぬこの思いを新たにするべく、富士通は「サービス」を前面に出し、思い切った展開を行っていきます。

1990年代に入ると、情報技術の革新によって、「ネットワーク」、「オープン化」、「ダウンサイジング」、「マルチメディア」といった言葉に代表されるICT産業の構造変化が急速に進展していきました。

中でも、大型コンピュータで行っていた仕事の一部を小型で高性能なコンピュータにまかせる「ダウンサイジング」と、UNIXやWindowsといったオペレーティングシステム(OS)を利用して、特定のメーカーにとらわれずにコンピュータをつなげる「オープン化」の進展で、ビジネスはますますソフト化し、サービスへのシフトがテーマとなってきました。

富士通は1992年6月、「PROPOSE」という情報・通信システムの総合サービス体系を発表しました。これは、お客様に提供するサービスをメニュー化して有償で提供するものです。

当時は「サービスは物(ハード)の値段に組み込まれている」というのが世間一般の考え方でしたが、同業他社も「サービスの有償化」に追随し、業界全体が変わってゆきます。富士通は後に「PROPOSE」で通産大臣賞(当時)を受賞しました。

インターネットが表舞台に登場すると、富士通は「Everything on the Internet」という事業戦略を1999年に打ち出し、新たな舵取りの方向を示しました。

そして、インターネットは私たちの日々の生活やビジネス、社会に大きな変革をもたらしていくことになりました。

※ 記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

7. 人にやさしい豊かな社会を(2002~)

インターネットの爆発的な普及によって、私たちの生活やビジネス、社会は大きく変化し、もはやICTなしには私たちの社会は成立し得なくなりました。富士通はこれまで培った技術力を通じて、社会の抱えているさまざまな問題を解決し、人にやさしい豊かな社会の実現をめざしていきます。

1990年代半ばからは、Windows OSの普及やパソコンの高性能化がさらに進み、2000年代に入ると、加えて、高速インターネット回線の普及により、私たちの生活にICTが急速に浸透していき、もはやICTなしには私たちの社会は成立し得なくなりました。

2010年代になると、ICTはさらに急激に変化し、スマートフォンに代表されるスマートデバイスの発達により、すべての「もの」がインターネットにつながる時代になりました。そしてインターネットでつながったあらゆるものから流れてくる膨大な情報を瞬時に分析することで、人の最適な判断を支援することができるようになりました。

富士通は、大量のデータを高速に処理するデータセンター、それを構成するサーバー、スマートフォンの通信を支えるモバイルネットワークなど、様々な形でビジネスや社会を支えています。

そして、2015年に、富士通は、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会ゴールドパートナーに決定しました。データセンターパートナーとして、ICT技術を通じて新たな感動の提供に取り組んでいきます。

1935年の創業以来、富士通は技術力を通じてお客様の問題を解決し、社会に貢献してきました。これからも、快適で安心して暮らせるネットワーク社会づくりに貢献するとともに、常にITの新しい可能性を追求し、新しい価値を創造し続けることにより、豊かで夢のある未来を世界中の人々に提供します。

※ 記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

シェアする