——— 佐久間さんが考えるデザイン思考とは、どのようなものでしょうか。また、仕事にデザイン思考を取り入れるとはどのようなことでしょうか。

佐久間: デザイン思考は思考法、つまり、さまざまな問題解決や価値の実現に向けてどうすれば目的を達成できるか、あの手この手を考えて試していく考え方や姿勢といった“マインド”のことだと捉えています。そして、そのマインドで自ら道を作り進められることが、デザイン思考が身に付いているかどうかの判断になるかもしれません。

デザインが携わる業務の進め方には一定のおおまかなプロセスがあります。たとえば、私の業務で多いプロセスは、「顧客課題の可視化と将来像の探索→方向性の決定→施策アイデアの検討→アイデアの検証→開発のロードマップ化」といった流れになると思います。

そのため、よく「デザイン思考=プロセス=手段」と捉えられがちで、「デザイン思考を使って〇〇する」と表現されてしまうこともありますが、これは違うと思います。デザイン思考はプロセスでもツールでもありません。「どのような手段を使うか」は分野や目的などで異なりますし、かつ、その手段は常にその場で最適なものを自分で作っていく必要があるでしょう。「以前、この手段でうまくいったから」と手段を丸々再利用してもうまくいかない。プロセスは同じでも、状況や目的が異なるため手段を変えなければいけないのです。そうした手段や手法の引き出しをたくさん持っているかどうかがデザイナーの腕の見せどころだと思いますし、そこがこの仕事の楽しさではないでしょうか。

デザイナーはそうしたツールやプロセスを知っている分、顧客に合わせてアレンジする姿勢や新たなツールとプロセスを生み出すことも厭わない。デザイン思考を仕事に取り入れるとは、ツールを使うことでもプロセスに従うことでもなく、目的を正しく理解しようとし続け、達成のために様々なアプローチを試行錯誤することだと思います。

——— その視点から見ると、デザイナーでない方はどのようにデザイン思考を実践できるでしょうか。

佐久間: デザイナーでなくとも「価値を作り出そう」と自ら考えて動く人は、一緒に仕事をしていてすごく「デザイナーだな、デザイン思考だな」と感じることが多くあります。ただ「皆がデザイナーに倣う必要がある、全員がデザイナーである」という考え方は非常におこがましく、それは逆に、エンジニアや人事の方だって同じようなことを違う立場から感じているはずです。肩書にとらわれず、価値をつくるために自ら調べ、自ら考え、自ら行動できるか。決まったやり方の無い中で試行錯誤できる姿勢を持つことが大切なのだと思います。

近年、デザインの領域や意味が拡大し続け、「デザインで問題が解決する」と考えるきらいがあります。その背景には、デザインやデザイナーが持つ、課題発見力や課題整理力、多様な要素をつなげて施策アイデアまで持っていく連想思考だとか、抽象度をうまいレベルに操作できる力、アイデアを人々の共感を呼ぶような魅力的な表現にする力が認知されたということがあるのでしょう。実際、これまではデザイナーが関われていなかったビジネスについても、携わることが増えました。それはデザインにとって良い面もあり、しんどい面でもあります。

——— しんどいとはどういうことでしょうか。

佐久間: デザインに対して過剰に期待され、当事者が問題解決をデザイナーに任せて解決するまで待ってしまうような状況が起きることです。よく「デザインは正解がない」と言いますが、僕は正解は複数あると思っています。その解を見えないところから掘り当てていくイメージです。こっちにありそうだと探す調査ツールや、正解の範囲を絞り込むコンセプトを打ち立てたり、実際に掘るためのツールをつくったり、掘り方のスピードや人数などを理解しながら掘り進められることはデザイン思考の強みです。

とはいえ、ビジネスコンサル無し、開発するエンジニア無し、そして当事者である顧客の想いなしでは顧客課題を解決するビジネス創出は非常に困難です。その点を見落としてはいけない。サービスデザインのゴールは広く抽象的なものが多いのですが、それ故に、ビジネスコンサルやエンジニア、さらに顧客企業も巻き込んで全員の力を借りてゴールを目指したいと思っています。

——— 顧客企業も一緒に掘り進める、すなわち共創していくイメージですね。

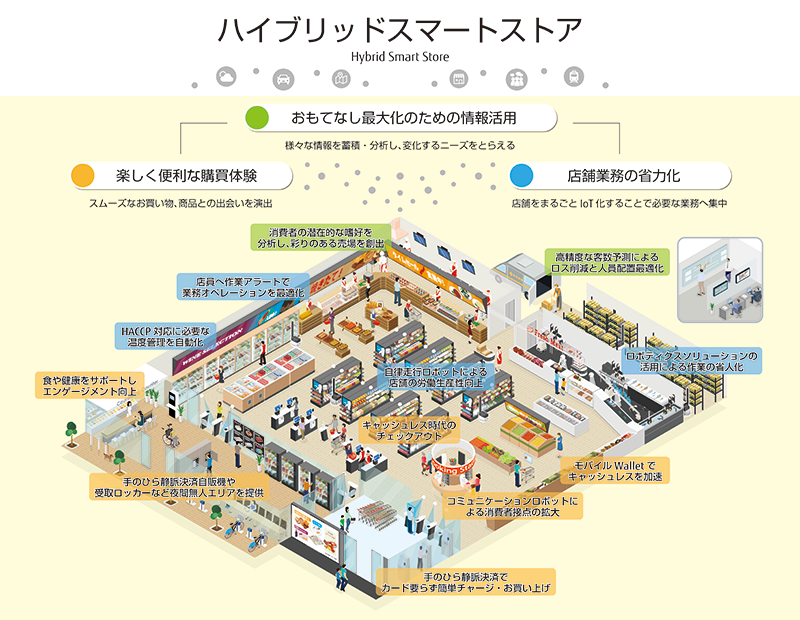

佐久間: そうですね。顧客企業がすべて我々に丸投げのスタンスだと何もできません。よく「お客様にも汗をかいてもらう」と言うのですが、たとえばレジ周りのことなら実際にレジを担当されている方にワークショップという形で一緒に考えていただく。そのときに私たちは必要な知識を共有し、視野を広げて一緒に進むことを心がけています。