VUCA時代に必須なDX「提案力」を伸ばす教育、チームで学び合う「土壌」の作り方

- 社会人教育

- 提案力強化

- スマートフォン活用

- チーム活性化

営業担当者の提案力を高めるには、商材に対する理解を深めることと常に学び続けることが重要だ。だが業務の合間に学習や訓練のための時間を確保するのは難しい。不確実かつ曖昧なVUCAの時代に、効率的に営業のレベルアップを図る方法とは。

成果につながる学びとナレッジ共有で全社のDX提案力を底上げ

ビジネスモデルと顧客ニーズは刻々と変化している。こうした変化に応じて企業は自社商材を拡充し、顧客の高度なニーズをかなえる提案をする必要がある。どの顧客にも最適な提案ができるように、営業担当者一人一人が広い知識を持つのが理想的だが、多忙な中で担当製品の知識を深め、担当外の製品知識まで学ぶのは難しい。

その結果、顧客に言われてから提案商材を探す「御用聞き」や、顧客のところに専門家を連れて行くだけの「ファシリテーター」の役割にとどまってしまう――さまざまな企業が、このジレンマに悩んでいる。富士通もこの課題を抱えていた企業の一社だ。そこで同社は、自社の業務プロセスや文化を見直すデジタルトランスフォーメーション(DX)のプロジェクトを推進する中、課題解決に乗り出した。具体的には、顧客のDX推進をはじめとするさまざまな課題を聞き出し、的確な提案をする専門知識と提案スキルを高めることを目指して、自社の営業部門向けトレーニングプロジェクト「BOOTCAMP」を立ち上げた。これにより日常業務の隙間時間にスマートフォンで短い動画を見て学び、チーム内で教え合う仕組みを構築した。

一方通行になりがちな従業員教育を「チームで学び合う」場に変えた秘策とは。BOOTCAMPを通じて見えた成果や課題と共に探る。

課題は「DX推進を支える、知識やスキルの継続的な習得の場」を作ること

富士通 桑岡翔吾

「当社はお客さまのDXを支援する立場として、自らもDXを実践する企業に変わろうとしています。まずはビジネスプロデューサー(営業担当者)に、顧客のDX支援を支える“武器”としての知識とスキルを身に付けてもらいたいと考えました」。富士通で営業企画に携わる桑岡翔吾氏(ファイナンス&リテールソリューションビジネスグループ デジタルソリューション事業本部 デジタルソリューション戦略室)は、同社のビジネスプロデューサー教育の狙いをこう説明する。同グループで扱う新しい製品/サービスが登場するのは、数カ月に1回程度。それでも、多忙なビジネスプロデューサーにとってはキャッチアップが難しかった。桑岡氏は「勉強会を開いても、仕事が忙しいビジネスプロデューサーにはなかなか参加してもらえませんでした」と実情を語る。

を統合した、ブレンディッドラーニングを実現するプラットフォームだ。

もちろん富士通は、ビジネスプロデューサーが商材の知識を習得するための環境を整備してきた。同社にも他の企業と同様にeラーニングシステムがあり、商材説明の資料となるWebサイトや、ナレッジを共有するための社内SNS(ソーシャルネットワーキングサイト)も早期から運用している。ただしeラーニングは一方通行型の教育になりがちで、Webサイトや社内SNSは“意識が高い人”だけが使っている印象があったという。

ビジネスプロデューサーは客先でのプレゼンテーションと顧客の真のニーズを探ることが主な業務で、基本的にチームで商談に臨むため、チームで働く状況を想定した「ロールプレーイング演習」はスキルアップに役立つ。しかし、そのような演習の仕組みが当時の富士通には存在しなかった。新しい教育の仕組みを模索する上で、「チームとしてビジネスを成功させるには提案内容やプレゼンテーションをチーム全員で評価、共有できる場も欲しい」というのが桑岡氏の考えだった。個々の実習はWeb会議ツールやSNSを使えば実現できるとしても、統合性に欠けた仕組みでは継続的に使うのに不便だ。

そこで桑岡氏が着目した教育手法が「ブレンディッドラーニング」だった。ブレンディッドラーニングのポイントは、複数の教育手法を融合させて効果的な学習効果を得ることにある。集合研修やeラーニングなどのインプット型教育と、グループワークや体験学習などのアウトプット型教育を組み合わせて、目的に合わせてオンラインか対面かを選び、継続しやすい仕組みを調整する。現状の課題やニーズを基に桑岡氏はブレンディッドラーニングのための仕組みを探し、UMU Technologyのオンライン研修ツール「UMU」に注目した。UMUは1~5分程度のeラーニング教材を使う「マイクロラーニング」、Web会議、ライブ配信、AI(人工知能)技術を使ったコーチング機能、さらには学び合い教え合うインタラクティブな学習をする場などを統合した、ブレンディッドラーニングを実現するプラットフォームだ。

BOOTCAMPの教育メニュー

富士通は2020年にユームテクノロジージャパンとパートナーシップの下、UMUをベースとする教育プラットフォーム「FUJITSU Finplex Advanced Teaming Experience Service powered by UMU」(以下、Finplex ATES)を立ち上げ、富士通の金融サービス群「Finplex」に追加していた。こうして桑岡氏のチームは、Finplex ATESの仕組みをベースに知識の習得やスキルを学び続ける場としてBOOTCAMPを立ち上げた。BOOTCAMPにFinplex ATESの仕組みを採用したのは、Finplex ATESのサービス価値をビジネスプロデューサー自身が体験する機会を作りたいという狙いもあった。

BOOTCAMPの現場導入に先立って、ファイナンス&リテールソリューションビジネスグループは2020年9月から6カ月にわたって概念実証(PoC)を実施。事業部が選出したビジネスプロデューサー30人をテスターとして、BOOTCAMPを体験してもらった。題材はFinplex ATESや、AIチャットbot型手続き自動化サービス「Finplex ScrumOne」など4つのサービスを選定。同グループはそれぞれのサービスについて基礎編、応用編、実践編の3種類の研修コンテンツを制作した。

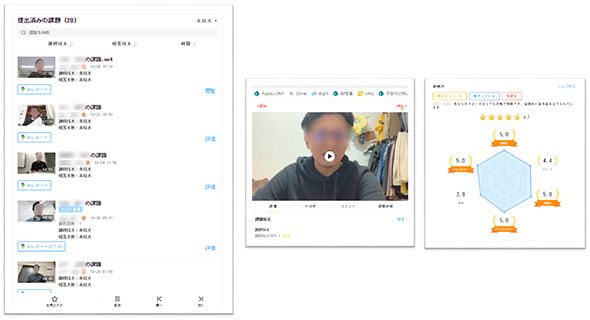

基礎編では、受講者はマイクロラーニングによる自己学習を実施する。教育コンテンツはPCだけでなくスマートフォンからも閲覧できる。応用編はロールプレーイング演習として、受講者が自分のプレゼンテーションの様子を撮影する。この動画をFinplex ATESのクラウドにアップロードするとFinplex ATESのAIコーチング機能が「声量」「滑らかさ」「ジェスチャー」など6項目を評価し、レーダーチャートで可視化してくれる(図)。実践編では、クラウドで共有したプレゼンテーションの動画をチームメンバー同士で視聴してお互いの癖や長所を見つけ、学び合う。動画のタイムスケールにコメントを付ける機能や、ディスカッション用の掲示板など、Finplex ATESには双方向コミュニケーションに役立つさまざまな仕組みがある。

基礎編のコンテンツは既存の提案資料をベースにして、マイクロラーニング向けに再編集することで、制作と登録は1~2日程度で完了したという。必要に応じて「Microsoft PowerPoint」ファイルやPDFファイルの提案書、動画コンテンツを組み込むことも可能だ。応用編のプレゼンテーション撮影は、エンドユーザーが使いやすいツールとしてスマートフォンを利用できる。実践編のコミュニケーションも基本的にスマートフォンからテキストを送るだけだ。

参加者の反応は良好でも、売り上げ増に結実しない場合も

ファイナンス&リテールソリューションビジネスグループでのPoCは、2021年3月に完了した。その後成果を確認し、次への課題を洗い出すための振り返りを実施した。アンケート調査では、PoCに参加したビジネスプロデューサーの約80%が「お客さまへの提案活動に生かせる」と回答。コンテンツの見やすさ、内容の理解度を5点満点で評価した結果は、平均4.6点だった。ビジネスプロデューサーからは、

- 自社の商材について自分で学べる場ができてよかった

- 移動中などの隙間時間にスマートフォンで勉強できるようになった

- 自分のプレゼンテーションの弱点を可視化できた

- 他人のプレゼンテーションから気付きを得た

といった評判が返ってきたという。コロナ禍で対面教育を実施し難い状況においては、Finplex ATESがオンラインコミュニケーションを支えていた側面もあったようだ。

一方で、桑岡氏は幾つかの課題も認識していた。ビジネスプロデューサーが自社サービスの幅広い知識を身に付けても、自分の担当顧客との接点がない商材だと「勉強して終わり」になり、なかなか「自分ごと」と認識できない。実際の売り上げ増にもつながらなかった。組織の上長が「部下がBOOTCAMPのPoCに参加していた」ことを認識していないケースもあった。桑岡氏はBOOTCAMPを「組織全体で学び合うための場」に進化させることで「組織全体の成長の場」にしたいと考えていたため、マネジャー層も含めた幅広い参加者を募ることにした。

成果と課題を踏まえて2021年10月から大規模運用を開始

このような振り返りを経て、ファイナンス&リテールソリューションビジネスグループは2021年10月に第2期のBOOTCAMPをスタートする。第2期の対象者は、同グループ内の全ビジネスプロデューサー約700人だ。運営体制も見直し、事業部ごとに「BOOTCAMP推進チーム」(仮称)を新たに設置する。幹部従業員と一般従業員から成るチームにBOOTCAMPの思想と目的を理解してもらった上で、ビジネスプロデューサーの積極的な参加を促し、現場マネジャーが「自分ごと」と捉えるように働き掛ける。こうしたチーム内の対話を進める際にFinplex ATESのディスカッション機能を使えば、インタラクティブな学びの場を手間なく作ることが可能だ。

BOOTCAMPに登録する教育コンテンツの拡充も計画している。「自社商材の勉強だけでなく、社内エバンジェリスト執筆のコラムやセミナー講演などの多様なコンテンツを用意して、BOOTCAMPを起動したくなるような仕掛け、そして日々の学びの習慣化を実現したい」と桑岡氏は意気込みを見せる。Finplex ATESには、スマートフォンのプッシュ通知でコンテンツの新着情報を知らせる機能があり、日々の学びを習慣付けるのに役立つ。

富士通のビジネスグループの垣根を越えたクロスインダストリー型提案の訓練の場としてBOOTCAMPを活用する構想もある。桑岡氏は「今後のDXの世の中ではこれまで以上に業種をまたいだ新たなビジネスが生まれる」と予想する。「例えばリテールやモビリティーといった金融以外の領域の担当部門が、『実は自分たちのソリューションが金融機関の新たなビジネス構築のヒントになる』と気付くこともあるでしょう。そうした際のソリューションの提案にBOOTCAMPの取り組みは役立つはずです。道半ばではありますが、垣根を越えたチームビルディングと、クロスインダストリービジネスの創出に、富士通は取り組んでいきます」。桑岡氏はこう説明する。

「まずは一歩を踏み出すことでDXはスタートします。Finplex ATESを活用したBOOTCAMPは、従業員教育のDX実践例と考えています。弊社が持つ経験やノウハウは、多くの企業に共通する課題の解決に役立つと確信しています。われわれの取り組みにご興味をお持ちいただけたら、ぜひお問い合わせください。多くの企業のDXを推進する一助になればうれしく思います」(桑岡氏)

※本記事は「TechTargetジャパン 」サイト掲載内容を再録したものです。

金融ソリューションに関するお問い合わせ

Webでのお問い合わせ・資料ご請求など

-

お問い合わせ

当社はセキュリティ保護の観点からSSL技術を使用しております。

お電話でのお問い合わせ

-

富士通コンタクトライン(総合窓口)0120-933-200(通話無料)

受付時間 9時~17時30分(土曜・日曜・祝日・当社指定の休業日を除く)