教育のプロと実践者が語る社会人教育の“最先端”「生きた学び」を育てるには

- 社会人教育

- ブレンディッドラーニング

- リスキリング

不確実かつ曖昧なVUCA時代に企業が成長を続けるには、社会人教育の見直しが不可欠だ。複数の教育手法を組み合わせる「ブレンディッドラーニング」を実施し、パフォーマンス向上につなげた企業の例を取り上げ、その効果を解説する。教育の姿を探る。

スマホを活用して日々学ぶ、スキルアップとリスキリング

容易に先が見通せない「VUCA」(変動性、不確実性、複雑性、曖昧性)の時代に適応するために、経営に直結する戦略的な人材マネジメントが求められている。これまでと同じ手法で研修や教育を続けても業績への貢献が見込めないとなると、従業員教育の手法そのものを一新することも検討する必要がある。

従来手法に代わる新しい教育手法として注目されているのが、複数の教育手法を組み合わせ、成果に結び付ける学び「ブレンディッドラーニング」だ。オンライン研修とオフライン研修、講義やディスカッション、動画提出などさまざまな学習活動、研修などの公式な学習と日常の学びなどの非公式な学習といった複数の学び方をブレンドすることで、パフォーマンスを向上させ、ビジネス成果の創出を支援する。

ブレンディッドラーニングの学習体験をビジネスの成果につなげるために重要なのは「実践し、学び続ける」ための仕組みだ。ブレンディッドラーニングの継続には、個別に学び続ける仕組みを用意した上で、学習体験の積み重ねを自ら実践しリードしていく推進メンバーを組織的に育てることも意義がある。こうした取り組みを実施している企業の担当者と、教育のスペシャリストの対談から、新しい社会人教育の姿を探る。

参加者

小仁 聡氏:ユームテクノロジージャパン株式会社 ラーニングエバンジェリスト

桑岡翔吾:富士通株式会社 ファイナンス&リテールソリューションビジネスグループ デジタルソリューション事業本部 デジタルソリューション戦略室

従来の社内教育の課題

― まず、社会人教育における従来型研修方法の課題についてお話しください。

桑岡氏(以下、敬称略)小仁さんは教育の第一人者で、社会人教育についても詳しい方です。今回は小仁さんとの対談の機会を頂けてうれしく思います。

ユームテクノロジージャパン 小仁 聡氏

小仁氏(以下、敬称略)桑岡さんは富士通でビジネスプロデューサー(営業担当者、以下BP)の育成を担当されていて、そのための新しい学び方を社内に広めるために弊社の「ブレンディッドラーニング・ファシリテーター養成講座」を受講されました。それ以来のお付き合いですね。

桑岡:私がブレンディッドラーニング・ファシリテーター養成講座に参加したのは、今までのやり方では成果につながる教育が難しいと気付いたからです。これまでいろいろな集合研修を受けてきましたが、座学のようなインプット型教育は教わったことが右から左に流れてしまいがちです。そのときは理解したつもりでも、職場での行動に生かしにくいのです。養成講座には、教わったことを自分でやってみるアウトプットの練習があり、これなら成果につなげられると思いました。

小仁:桑岡さんがおっしゃるように、PMP(Practice Makes Performance)が大事です。「分かる」を「できる」に変えるには、練習するしかありません。

今、社会人教育では「研修や教育が人の行動変容や企業の成果につながるのかどうか」が問われ始めています。学習によって企業の競争優位性の獲得を目指す戦略人事の考え方が広まりつつあるからです。生産性を「『業績・成果(結果)』÷『時間・コスト・人員(材料)』」の式で表すと、分母(時間・コスト・人員)を下げるか、分子(業績・成果)を上げれば労働生産性は上がることになります。しかし分母を下げる取り組みについては、限界と言ってもいいほどまでに各社がこれまでのDX(デジタルトランスフォーメーション)の取り組みで実施しているのではないでしょうか。一方で、分子の業績・成果の可能性は無限大です。学習を通じて成果を上げるだけでなく、新たなイノベーションを生み出す学びのDXにシフトすることに今注目が集まっていると言えます。「リスキリング」(Reskilling)というキーワードもその流れを受けて登場しました。

富士通 桑岡翔吾

桑岡:富士通のファイナンス&リテールソリューションビジネスグループ(以下、F&R BG)も、VUCA時代を生き抜くための戦略的な思考能力を、BPに身に付けてもらう方法を模索しています。

小仁:練習を繰り返すことが大事である一方、戦略人事であれ、リスキリングであれ、効果的に教えるには新しい手段や方法が必要です。アウトプットを練習するにしても、対面の集合研修ではロールプレーイング(ロープレ)演習がやりやすいのに、オンライン研修になると練習量が減ってしまうという話を聞きます。複数人が同時にロープレ動画を投稿できるオンライン研修の方が、本来は効果的かつ効率的に学習できるはずなのですが。

桑岡:その通りですね。繰り返し自身のロープレを見直し、やり直すことができるのも良い点ですよね。他の方が投稿したロープレ動画からも、「ああ、このような伝え方も良いな」と学ぶことが本当に多いのです。

小仁:だからこそわれわれは、オンライン研修とオフライン研修(対面研修)を組み合わせるブレンディッドラーニングをお薦めしています。ブレンディッドラーニングは新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策で急速に普及したテレワークと相性が良い手法です。1960年代からある教育技法ですが、2020年は“ブレンディッドラーニング元年”だったと言ってもよいでしょう。詳しくは書籍にまとめています。

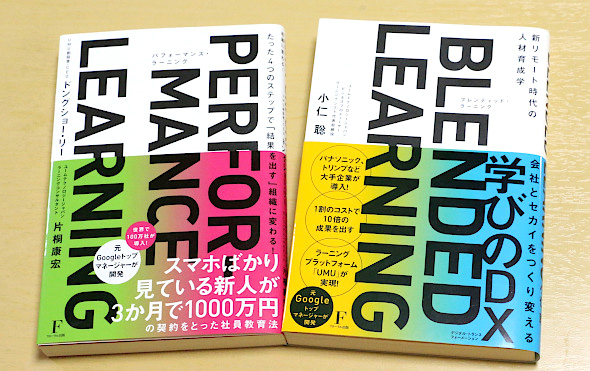

ドングショー・リー、片桐康宏著『パフォーマンス・ラーニング = PERFORMANCE LEARNING : たった4つのステップで「結果を出す」組織に変わる!』(左)は、今回の富士通の取り組みを紹介している。実践方法のデザインとノウハウは、小仁氏の著書『ブレンディッド・ラーニング = BLENDED LEARNING : 新リモート時代の人材育成学』(右)で解説している

基礎編、応用編、実践編から成る「BOOTCAMP」

― ブレンディッドラーニング・ファシリテーター養成講座で得た学びを、桑岡さんは富士通社内でどのように生かしていますか。

桑岡:弊社にはUMU Technologyのオンライン教育プラットフォーム「UMU」をベースにした従業員教育プラットフォーム「FUJITSU Finplex Advanced Teaming Experience Service powered by UMU」(以下、Finplex ATES)という製品があります。Finplex ATESをお客さまに薦めるには、われわれ自身が社会人教育を語れる存在にならなければ信頼につながりません。そこでF&R BGは、Finplex ATESを活用した営業担当者教育コンテンツ「BOOTCAMP」を企画しました。

小仁:今、桑岡さんのスマートフォンでBOOTCAMPを拝見していますが、コンテンツが充実していてクオリティーが非常に高いですね。

桑岡:弊社の幅広いソリューションを各BPが学ぶコンテンツは基礎編、応用編、実践編の3部構成としました。基礎編でソリューションの特徴を学び、応用編でロープレ演習をやっていただきます。ロープレ演習の様子を録画して動画をアップロードするとFinplex ATESのAI機能が採点してくれますから、オンラインでも集合研修と遜色ない学習体験になります。他にも、アップロードしたロープレ動画を同僚や上司に公開して、お互いの癖を確認したり長所を学び合ったりします。

小仁:BOOTCAMPは従業員教育の最先端の考え方を取り入れている点が素晴らしいと感じます。座学やeラーニングが中心だったかつての従業員教育では、「履修主義」の効果測定、つまり「出席したかどうか」「何番のレッスンまで終わったか」で評価していました。次に登場したのが「習得主義」で、保有能力(分かったこと)が実行能力(できること)になっているかどうかを判定していました。役割を実際に演じるロープレ演習はこれに当たります。その次の段階として、現在は「影響主義」が台頭しています。影響主義に基づく効果測定で重視するのは、学んだことを職場に持ち帰って広める「組織視点」と、仕事に役立てる「未来視点」です。つまりBOOTCAMPの基礎編が履修主義、応用編が習得主義、実践編が影響主義で効果測定する作りになっています。

桑岡:ありがとうございます。今、BOOTCAMPの実践編では、学んだことをチームで情報共有する「ディスカッションの場」を用意しています。個人が学んだことをディスカッションの場に書き込んでおけば、みんながそれを共通ノウハウとしてシェアできますし、自分の成長目標を上司と相談して決めるのにも使えます。

小仁:実践編は対面で評価しているのかと思いましたが、これもオンラインで実施しているのですね。

桑岡:現在は、BOOTCAMPの利用度を高めることに力を入れています。各本部のBPからBOOTCAMPの推進を担当するメンバーを約40人選出いただき、この推進メンバーが各BPの皆さんに、自身の利用体験を基に活用を働き掛けている状況です。

動画コンテンツのブレンドで社内のDX意識向上を狙う

― ブレンディッドラーニングの実践には、どのようなツールを使うのが望ましいのでしょうか。

小仁:最適なのは、スマートフォンなどのモバイルデバイスです。例えば従業員がディスカッションの場に掲載した内容に対して、誰かがコメントを付けた場面を考えてみましょう。PCの場合、掲載者が次にディスカッションの場にアクセスするまでコメントが付けられたことが分かりませんが、スマートフォンならリアルタイムにプッシュ通知されます。このため、弊社はBOOTCAMPの新しい機能をモバイルデバイス版から先に開発、公開するようにしています。人の日常に学びをどのように組み込んでいくのかという発想が大切です。

桑岡:直接的なブレンディッドラーニング環境ではないですが、われわれはBOOTCAMPに投稿する動画の制作にWeb会議ツールを活用しています。ロープレ動画の撮影に使うのはもちろん、富士通自身のDX推進に向けた社内活動の一環として始めた「DXラジオ」というインターネットラジオ番組にも活用しています。

小仁:UMUのプラットフォームでインターネットラジオ番組を配信しているのですか。

桑岡:はい。「みんなでゆる~りDXの話を語っちゃう」というインタビュー形式のインターネットラジオ番組をライブ配信および録音してアーカイブをBOOTCAMPに載せ、ライブ配信を聞き逃した方に向けて社内に公開しています。アジアでベンチャーキャピタリストをしている方やアフリカで新規ビジネスを立ち上げようとしている方など、普段のビジネス活動ではなかなか接点がない方を外部からお招きして、私がインターネットラジオ番組のパーソナリティーとして対話する番組にしています。それによって視聴者のDXに対するモチベーションを高め、ヒントを見つけてもらうことが狙いです。

小仁:カリキュラム以外のコンテンツも充実させるBOOTCAMPの取り組みは、ブレンディッドラーニングが目指す方向にも合致します。当初は動画とテキスト、オンラインとオフラインのブレンドだったものが、研修を中心とした公式学習だけでなく、社内外に存在する多くの専門家の人たちからのタイムリーかつ鮮度の高い情報といった日常の学びとのブレンドへと変わりつつある。その根本にあるのが「成果に結び付く学びを創造するために、さまざまな要素を組み合わせて最大限の効果を発揮させる」という考え方です。実際にインフォーマルな日常の学びの方が成果に結び付いている割合が高いという研究も多くあります。

桑岡:外部の方とのコネクションを増やすために、私は現在ある外部研修にも参加しています。その中で、「VUCA時代の日本の未来を担う子どもを育てるには、まずは何よりも大人を社会人教育でアップデートする必要がある」といった考えの下、新たな学びの仕組みやエコシステム、ビジネスモデルについて考えています。一人一人が自身の内側から湧き上がるモチベーションを持って、よりアクティブかつ自律的に学び続ける、そうした世の中を作ることができたらいいですね。

小仁:私がご一緒させていただいている一般社団法人21世紀学び研究所の「OS21プログラム」も、同じ問題意識に基づいて、今の時代に合わせて考え方の土台となる「OS」の部分をアップデートするように勧めています。今までの成功体験をいったん手放す「アンラーン」(Unlearn)は、そうした考え方の一例です。

桑岡:今回の対談を通じて、BOOTCAMPの取り組みを小仁さんに評価していただけて心強く思います。今後もわれわれは、BOOTCAMPで得た知見をさまざまな企業に紹介し、ブレンディッドラーニングの価値を広めていくつもりです。この活動は同じような課題をお持ちの多くの企業におけるDXにも貢献できるのではないかと考えています。本日はありがとうございました。

※本記事は「TechTargetジャパン 」サイト掲載内容を再録したものです。

金融ソリューションに関するお問い合わせ

Webでのお問い合わせ・資料ご請求など

-

お問い合わせ

当社はセキュリティ保護の観点からSSL技術を使用しております。

お電話でのお問い合わせ

-

富士通コンタクトライン(総合窓口)0120-933-200(通話無料)

受付時間 9時~17時30分(土曜・日曜・祝日・当社指定の休業日を除く)