富士通株式会社 社内実践事例(Box)

富士通グループのコンテンツコラボレーションにBoxを採用

コミュニケーション強化から社内外との共創活動(Co-creation)へと発展

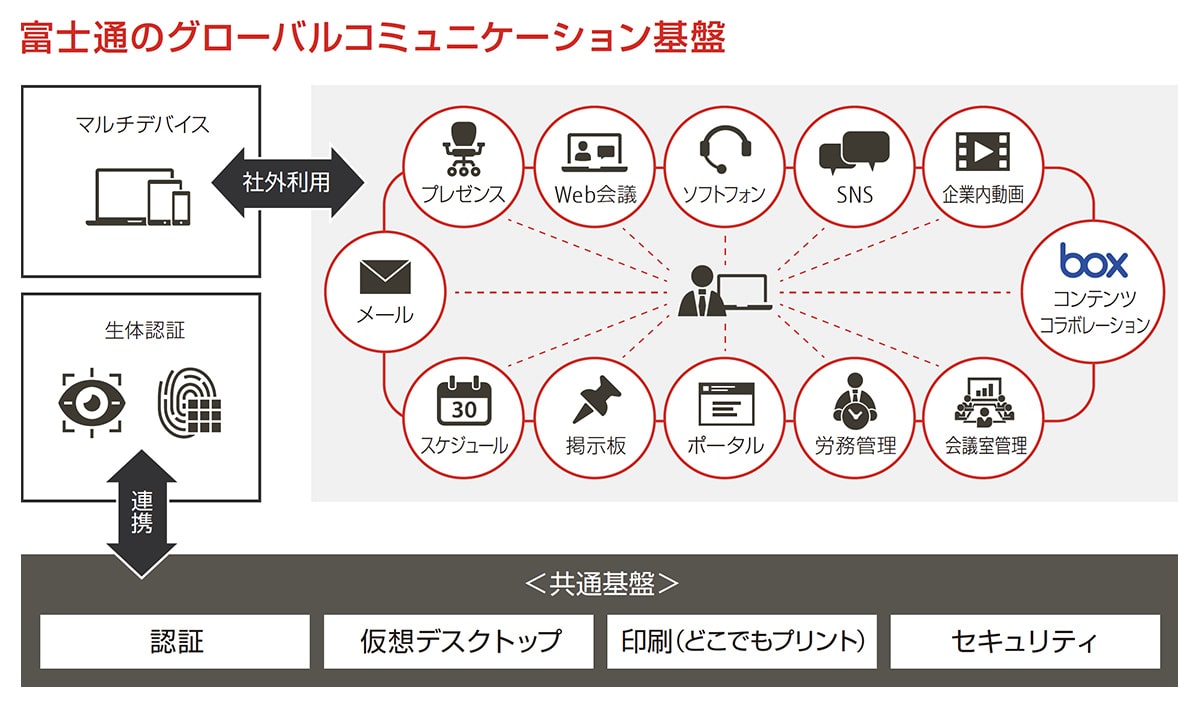

富士通はグローバルコミュニケーション基盤を構成する製品群の1つとして「Box」を採用した。

Boxは社内外とのコラボレーションに必要な情報共有や情報の管理を担うクラウドサービスで、同社が以前より取り組み続けている働き方改革を進展させるツールとして大きな効果を見込んでいる。

さらに国内の富士通グループの従業員、約8万人による大規模な活用を通じて得られるノウハウやナレッジを蓄積することで、Boxの真価を引き出す付加価値を加えたサービスをお客様に提供することも視野に入れている。

- 課題社内外のコミュニケーション活性化やコラボレーション強化による働き方改革の実現

- 効果Boxのコラボレーション機能により社内外との多様な共創活動(Co-Creation)を効率よく、効果的に実践

- 課題コンテンツ容量の増加によるストレージへの圧迫を解消

- 効果メール添付がなくなりファイルの重複保有が減少し、ディスク容量の増加を抑えることに成功

- 課題メール添付による情報漏えいリスクやファイルの重複保有の解消

- 効果URL 通知でファイル共有ができるようになり 情報漏えいのリスクが解消された

背景

コンテンツのメール添付による複製保有の無駄と情報漏えいリスクが課題

富士通ではグローバルコミュニケーション基盤でのコンテンツコラボレーションツールとして「Box」を採用し、2017年12月より全世界の従業員への導入を進めている。現在、その第一歩として国内の関連会社を含む富士通グループの従業員、約8万人に向けての展開を開始した。全社的な活用によって社内のコラボレーションの強化をはじめ、お客様や取引先とのコラボレーションも活性化することで、同社が長年にわたって取り組み続けている働き方改革を進展させることが期待されている。

これまで同社では多様なワークスタイルを実践できる環境を実現するにあたり、業務で使用するあらゆる資料(コンテンツ)のデジタル化に取り組んできた。デジタルコンテンツならば大量の書面をPCなどのデバイスで携帯でき、チーム間での共有も容易になるからだ。そして紙の資料を削減できたことにより、オフィスのフリーアドレス化やテレワークがスムーズに導入できた。

しかし新たな課題も顕著になった。それはコンテンツ容量の増加と情報漏えいリスクの増大だ。これらの課題についてBoxの全社導入に携わる富士通 IT戦略本部 グループ共通サービス統括部 マネージャーの三沢淳見は次のように説明する。

「各種の資料に画像などが活用されるようになり表現力や効果が高まった一方で、コンテンツ容量が指数関数的に増加しています。現在、社内向けシステムのストレージは毎年300TB以上の増強を続けており、データの管理とストレージの運用の負担が課題となっています」

さらに情報漏えいのリスクも懸念されている。三沢は「社内外のコミュニケーションが活性化していますが、そのツールとして電子メール(以下「メール」)が使われています。情報を共有する際もメールにファイルを添付してメンバーに送信しているため、誤添付や誤送信による情報漏えいが危惧されています」と指摘する。

メールにファイルを添付して情報共有する習慣は、コンテンツ容量の増加も助長している。メール添付によって一つのファイルが受信者の人数だけコピーされ、重複して保存されることになるからだ。その結果、社内のストレージに保管されているデータの約80%が重複ファイルになっているという。

そこで富士通では社内のすべてのコンテンツを一元的に保管でき、複数のユーザーで共有してコラボレーションできるクラウドストレージサービスの導入を検討し、その結果、Boxを採用した。

富士通株式会社

富士通株式会社IT戦略本部 グループ共通サービス統括部 マネージャー

三沢 淳見

ポイント

グローバル展開できるセキュリティとコラボレーション機能、操作性が採用の決め手

富士通がコンテンツコラボレーションツールに求めたのは全社内のコンテンツを一元管理できるストレージとしての安全性と、コンテンツをメンバーで共有したり活用したりできるコラボレーション機能、そしてこれまでメールへのファイル添付が当たり前だった人でも容易に使いこなせる操作性、さらにはすでに同社がグローバルコミュニケーション基盤に採用していたOffice 365と連携できることなどが挙げられる。

まず安全性についてBoxはエンタープライズ向けサービスとして開発・提供されており、SSAE16 TypeⅡ※1やISO27001/27018※2、FedRAMP※3などの国際的なセキュリティ基準に準拠しているほか、EU一般データ保護規則(GDPR)への対応も進めているなど、グローバルで有数の企業が安全に利用している実績がある。

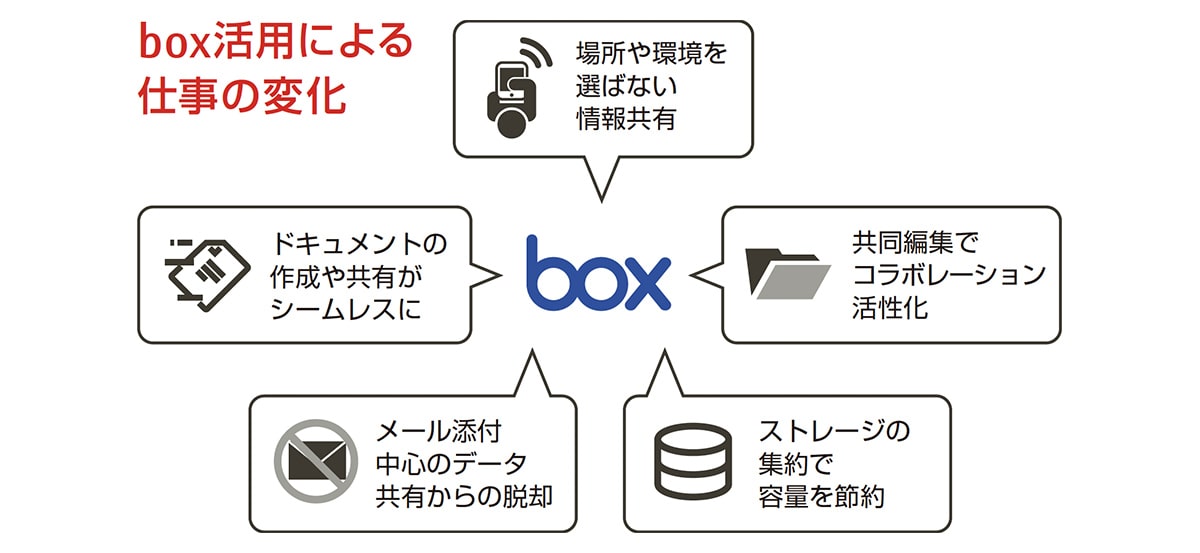

Boxに搭載されているコラボレーション機能も高く評価した。Boxのコラボレーション機能は同社の課題であった資料共有の際のメール添付で生じるコンテンツの複製保有による容量の増加や、誤添付・誤送信のリスクの解消に役立つ。そして社内のチームのメンバーや、社外であるお客様、取引先などと多様な共創活動(Co-Creation)が効率よく、効果的に実践できるメリットもある。

さらに使いやすさも際立っている。いくら優れたツールであっても、使われなければ効果は得られない。その点、Boxは説明書を読まなくても直感的に操作できるわかりやすい画面設計で、操作しやすく誰もが使いこなせる。三沢は「Boxの国内への導入展開にあたり問い合わせ窓口を設けていますが、これまでBoxの操作に関する質問はほとんどありません」とBoxの操作性の高さを評価している。

効果

メール添付せずにコンテンツを共有、リアルタイムでコラボレーションも可能に

現在(2018年7月末現在)、富士通はBoxの国内での導入展開を進めている最中だが、すでに数々の効果が得られているという。まずBoxでは保管されているコンテンツを共有する際は、共有リンク(URL)をメンバーのメールアドレスに送信するため、コンテンツをメールに添付することなく共有できるようになり、複数メンバーでの重複保有による容量の増加を抑制できるようになった。

さらにコンテンツのメール添付をしなくなったことで、誤添付のリスクも解消できている。誤送信に関しても共有リンク(URL)のみを送信するため、コンテンツの利用権限を設定しておくことでリスクを低減することができる。

このほかBoxには会議やミーティングの際に複数のメンバーが同じコンテンツを画面に表示して、同時にリアルタイムで書き込んで情報更新できる機能「Box Notes」が搭載されている。この機能を使えば議論のプロセスや決定事項をリアルタイムで記録・共有でき、生産性の高いコミュニケーションが行える。

三沢は「BoxおよびBox Notesを使えば議論や説明に必要なコンテンツをメンバー全員のデバイスの画面に表示できますので、プロジェクターがない場所でも会議やミーティングが行えます。さらにテレワークなどメンバーが異なる場所にいる場合でも、Skype for Businessと組み合わせて利用することで意思の疎通がしやすくなります」と説明する。

さらに今後はOffice 365で作成されるファイルのすべてをBoxで一元管理することも検討している。またBoxに保管された膨大な量のコンテンツから必要な情報を効率よく検索したり、自分の業務に有効な情報を見つけ出したりするために、AI(人工知能)との連携も視野に入れているという。

今後の展望

約8万人が活用して得た成功事例と苦労した点をサービスに活かす

富士通は全社的なBoxの活用で得られたノウハウやナレッジを蓄積するとともに、Boxに自社のサービスを組み合わせるなどしてお客様の働き方改革の進展に役立つ効果的なソリューションとしてサービス提供することを目指している。

約8万人ものユーザーがBoxを使いこなして得た成功事例はもちろんのこと、苦労した点も蓄積することで、お客様の課題や要望に応じたBoxの効果的な活用提案につなげていく。

またBoxの活用を進めていく中で生じた要望をBox社に伝えて機能を強化してもらったり、追加してもらうことにより、日本の企業が使いやすいサービスへの改善にも貢献している。

さらに富士通の認証サービスやCASB※4サービスとの組み合わせを利用しており、これらをお客様に提供することもできる。このように富士通ではBoxのサービス提供にとどまらず、活用効果を引き出せるソリューションを提供していく。

富士通株式会社

| 所在地 | 本社事務所 〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター |

|---|---|

| 代表者 | 代表取締役社長 時田 隆仁(ときた たかひと) |

| 設立 | 1935年6月20日 |

| 従業員数 | 132,138名(2019年3月31日現在) |

| 事業内容 | テクノロジーソリューション、ユビキタスソリューション、デバイスソリューション |

| ホームページ | http://www.fujitsu.com/jp/ |

[2018年9月7日掲載]

本事例中に記載の肩書きや数値、固有名詞等は掲載日現在のものであり、このページの閲覧時には変更されている可能性があることをご了承ください。

本事例に関するお問い合わせ

-

入力フォームへ

当社はセキュリティ保護の観点からSSL技術を使用しております。

-

富士通コンタクトライン (総合窓口)0120-933-200(通話無料)

受付時間:平日9時~17時30分(土曜・日曜・祝日・当社指定の休業日を除く)