内山緑地建設株式会社 様 / エコー電子工業株式会社 様(ビジネスパートナー)

データのリアルタイム性を追求し、情報系システムを刷新

Web利用による現場主体の情報活用と、本社の負荷軽減に成功

ビジネス・インテリジェンス・ソフトウェア「Interstage Navigator」

創業明治23年、日本有数の老舗造園業者である「内山緑地建設株式会社 様(以下、内山緑地建設)」では、従来、富士通のビジネス・インテリジェンス・ソフトウェア「FUJITSU Software Interstage Navigator(以下、Interstage Navigator)」を導入し、経理や営業部門での情報活用を行なっています。今回、データのリアルタイム性を高めるための情報系システム刷新により、全国20か所を超える拠点を主体としたWeb利用による情報活用を実現しました。

システム構築を担当した「エコー電子工業株式会社 様(以下、エコー電子工業)」は、九州を中心に約3,000ユーザーへ最適なICTソリューションを提供しており、近年では東京支店を発足して、首都圏でのビジネスにも力を入れている富士通のソリューションパートナーです。

内山緑地建設様の情報系システム更改にあたっての提案や更改時の状況を、エコー電子工業の堀内 氏に語っていただきました。

- 課題前日までの売上データ参照だけでなく、直近のデータも参照したい

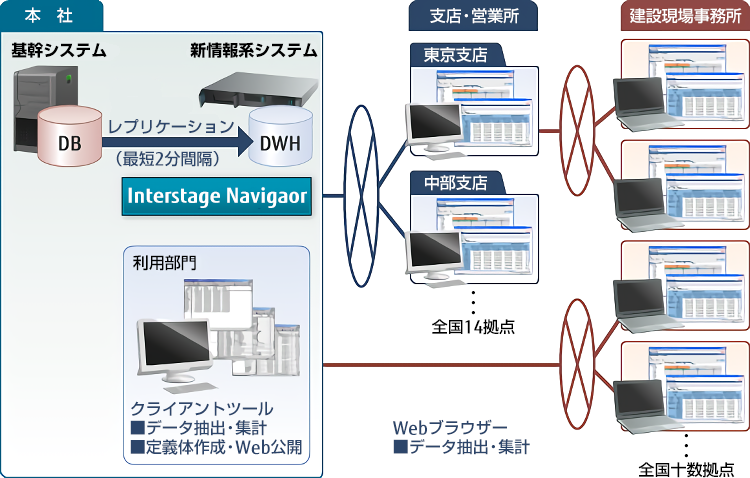

- 効果基幹システムとのデータレプリケーション機構の刷新とInterstage NavigatorのWeb環境からの利用により、各拠点から最短で2分前のデータ集計・抽出を実現

- 課題本社利用部門(主に経理・営業部門)の負荷とコストを軽減したい

- 効果各拠点からWebブラウザー経由でデータ抽出・集計ができるようになり、本社利用部門での拠点向けの集計表作成と配信作業が激減。作業負荷とコストを大幅に軽減

背景

基幹システムのデータを、より最新の状態で参照したい

Interstage Navigator(以下、Navigator)は、DWHに蓄積された大量のデータから、必要なデータを“必要な時に、必要な形で”抽出・集計し、多様なレポートを作成できるミドルウェアである。

内山緑地建設様では、一世代前のシステムからBI(ビジネス・インテリジェンス)の仕組みとしてNavigatorを導入し、売上データなどの有効活用を行なっていたが、基幹システムからDWHへのデータ連携は日次のバッチ処理の方法を取っていたため、前日までの売上データしか参照できず、データのリアルタイム性を高めたいという課題を抱えていた。

また、基幹システムに変更が生じると、その都度データ連携部分のプログラム改修や、Navigatorの定義体(定型的に利用する集計表の項目レイアウトや集計方法などを定義した定義ファイル)の変更作業が生じてしまうため、情報システム部門に負荷がかり、最新システムへの対応が遅れるなどの課題もあった。

全国に拡がる拠点へのデータ配信の作業負荷とコストを軽減したい

一世代前のシステムでは、本社利用部門がNavigatorのクライアントツールを利用して高度な集計や分析を行なっていた。慣れてくれば、集計表の定義体そのものを自身で作成できるため、情報システム部門への集計表定義体作成の依頼が減り、情報システム部門の負荷軽減に大きく貢献していた。

一方で、各拠点に対しては本社利用部門がNavigatorで集計したレポートをExcelやPDFに加工してから、グループウェアやE-mailなどで個々に配信する運用を行なっていた。集計表といっても、拠点/データ種/集計期間など、見たい切り口は利用者ごとに異なり、それらに対応していくのは本当に大変な作業となる。拠点が増加するにつれて、本社利用部門の負荷やコストは増大していった。

この課題を解決するため、エコー電子工業様では各拠点からWebブラウザーで利用できるNavigatorへのバージョンアップを提案した。システム構築を担当したエコー電子工業 東京支店 システム課 課長補佐の堀内純也氏はその理由をこう説明する。

「現在、内山緑地建設様の拠点数は14の支店・営業所のほか、建設現場事務所などを含めると全国で20を超えるほどになります。支店や建設現場などでもデータ集計や参照をするためにWeb環境の方が良いと思い、Navigatorのバージョンアップをご提案しました」。

エコー電子工業株式会社

エコー電子工業株式会社東京支店 システム課

課長補佐 堀内 純也 氏

ポイントと効果

常に最新のデータが参照可能になり、業務への活用がスピードアップ

データレプリケーション機構の刷新により、DWHへのデータ同期処理を最短2分間隔で実現した。BIツールの中には、事前に集計済のデータ(キューブ)の作成が必要で、DWHのリアルタイムなデータ更新に対応できないものがあるが、Navigatorはキューブの作成が不要なため、DWHのデータ更新結果をすぐに取り出すことができる。さらに、各拠点からWebブラウザーでNavigatorを利用でき、直接データ集計ができるようになった。

これにより、全国の各拠点から常に最新の情報が参照でき、業務への活用がスピードアップしたのである。

Webブラウザーで各拠点からデータ集計が可能に

本社利用部門の負荷とコストを大幅に軽減

新情報系システムでは、本社利用部門がNavigatorの定義体をWebブラウザーで公開している。各拠点では、Webブラウザーで定義体をダブルクリックするだけで最新データが集計され結果がレポート形式で表示される仕組みだ。全国の各拠点で必要なデータを参照できるようになったことで、これまで本社利用部門が行なっていた各拠点への集計表の配信は不要になり、作業負荷とコストが大幅に軽減されたのである。

システムの概要

システムの概要

日常業務の中にすっかり浸透、10年以上も使い続けられるツールに

エコー電子工業様では、複数社への「Navigator」の構築実績があり、運用ノウハウを蓄積している。内山緑地建設様への導入を推進した経緯について、堀内氏は「他の導入済みのユーザー様から、『使い出したら、もうやめられない』という声をよくお聞きしていました。内山緑地建設様においても有用なツールになると感じました」と語った。

運用ノウハウを活かしたデモ実施などの提案活動の結果、お客様から「これはいいね」との評価を得て、導入は即決定した。事前に活用イメージを描けたことで、導入時においても現場の抵抗はなくスムーズに運用に入れた。内山緑地建設様での利用状況について、堀内氏は「Navigatorのバージョンアップの際には、初めて利用する拠点でもすんなりご利用いただけました。今では日常業務の中にすっかり浸透しており、一世代前のシステム導入以来10年以上の長きにわたりNavigatorをお使いいただいています」と説明する。

Navigatorの定義体はWebブラウザーでの利用のほかにも、ファイルとして保存や受渡しができる。利用者間での定義体の共有や流用もできるため活用の幅は広い。現在、公開されている定義体は約200種、他にも運用担当者がローカルディスクに格納している定義体も多くあるという。「各利用者の業務運用スタイルに合わせて使いやすいことも、業務に浸透している要因のひとつだと思います」と堀内氏は考える。

導入直後には情報システム部門からの問合せが若干あったというが、今ではお客様がNavigatorを習熟され業務に活用している。堀内氏は「Navigatorに関するトラブルはほぼありませんし、データの抽出・集計レスポンスに対する不満も出ていません。今後も、Navigatorのトラブルで当社がお客様から呼ばれることはないと思います」と語った。

今後の展望

現在は情報系システムのみオープン化しているが、次期の展開としては基幹システムそのもののオープン化を迎える時が訪れ、現行システムの資産活用は避けられない課題になってくる。その対策を考え、長年ご利用いただいているシステム全般を今後もエコー電子工業様が守り続けていく考えだ。

内山緑地建設様ではNavigatorが日常業務に浸透し、今後も継続利用していく予定である。そのためにもNavigatorには今後も機能追加やバージョンアップ、そのロードマップの公開などが期待されている。

また、「当社が扱うお客様においては、富士通のミドルウェア製品は価格や規模が合わず提案が難しいこともあります。今後は是非、地方の中規模・小規模のお客様にもご提案できるような、サービスやソリューションの充実に期待したいですね」富士通への期待を込めて、堀内氏はインタビューを締めくくった。

内山緑地建設株式会社 様

| 本社所在地 | 福岡県久留米市田主丸町地徳3558番地1 |

|---|---|

| 設立 | 1953年8月/創業:1890年(明治23年) |

| 資本金 | 4億3,500万円 |

| 代表取締役社長 | 内山 剛敏 |

| 従業員数 | 109名(平成23年12月) |

| ホームページ | http://www.uchiyama-net.co.jp/ |

| 事業概要 | 造園建設・土木工事・緑化用樹木の生産販売ほか |

エコー電子工業株式会社 様

| 本社所在地 | 福岡県福岡市博多区東比恵3-1-2 東比恵ビジネスセンター9階 |

|---|---|

| 設立 | 1963年4月 |

| 資本金 | 8,750万円 |

| 代表取締役社長 | 小林 啓一 |

| 従業員数 | 191名(2012年4月1日現在) |

| ホームページ | https://www.g-hopper.ne.jp/ |

| 事業概要 | 電子・情報通信機器の販売、ソフトウェアおよびコンピューターシステムの開発、これらに関する工事・保守・リサイクル |

[2013年3月掲載]

本事例に関するお問い合わせ

-

入力フォームへ

当社はセキュリティ保護の観点からSSL技術を使用しております。

-

富士通コンタクトライン (総合窓口)0120-933-200

受付時間:9時~12時および13時~17時30分(土曜日・日曜日・祝日・当社指定の休業日を除く)