岡谷酸素株式会社 様

情報セキュリティポリシー策定と

継続的なセキュリティ教育支援で

体系的な規約整備と社員の意識改革を実現

長野県を中心に産業、住宅、医療用の高圧ガスの製造・販売、省エネ設備機器の販売・施工などを手がける岡谷酸素株式会社様(以下、同社)。情報セキュリティ対策の強化を目的に「情報セキュリティポリシー」関連サービスを導入し、全社的なセキュリティ運用規定の明確化や継続的なセキュリティ教育の実践で従業員のセキュリティ意識をより高めました。同社の取り組みを紹介します。

- 課題機器や事象ごとに運用規定を策定していたため、セキュリティ基準にばらつきがでるなど、統一的な対策が課題だった

- 効果情報セキュリティポリシーを策定したことで全体像を体系的に明確化、統一的な運用が可能になった

- 課題情報セキュリティリスクが発生した際、「自分で対処してから報告する」こともあるなど、被害を最小限に抑える取り組みの徹底が求められた

- 効果年1回の全社セキュリティ教育に加え、月1回のセキュリティコラム発信により、従業員の意識も「リスクを感じたら即報告」という意識に変わった

- 課題情報セキュリティリスクにおける、全ての情報が情報システム課に報告されているか不明で、実態を把握しにくかった

- 効果導入前と比べ、報告件数が減少する一方で低リスク案件の割合が増加。セキュリティ対策における実態の全容が把握・管理できるようになった

導入の背景

モバイル化が急速に進むなか

運用規定の整備が課題に

同社は1933年に長野県で初の圧縮酸素ガス製造所として創業し、現在では新潟県や群馬県、山梨県、栃木県でも産業用高圧ガスやLPガス、医療ガスの製造・販売、ガス供給設備や省エネ設備の販売・施工など幅広く事業を展開しています。特に家庭向けLPガス事業においては、県内13の営業所(うち9カ所はガス充填工場を併設)でライフラインを支えています。

多角的な事業展開の中で、同社ではお客様ニーズへの迅速な対応が必須でした。同社の総務部 次長 武井 靖仁氏は、「お客様先で新技術や設備を提案すると、その場で詳細な資料、在庫や納期の確認などを求められることが増えてきました」と説明します。同社では、営業社員が外出先で在庫や納期を確認できるように5年前に試験的に15台のスマートフォンを導入。現在では約300台ものモバイル機器を活用しています。

こうした中で懸念されたのは、情報セキュリティの確保です。武井氏は、「タブレット端末を導入するから運用規定を作るというように、機器ごとに策定していたのでセキュリティ基準にばらつきがありました」と振り返ります。セキュリティ対策の全体像を把握できず、「統一したセキュリティ基準で継続的に取り組むことが困難でした」(武井氏)。また、従業員への情報セキュリティ教育でも、自社で調査し教育内容を決める難しさなど、不安がありました。同社は「企業として指針となる情報セキュリティポリシーの必要性を感じていたのです」(武井氏)。

岡谷酸素株式会社

岡谷酸素株式会社総務部

次長

武井 靖仁 氏

岡谷酸素株式会社

岡谷酸素株式会社総務部 情報システム課

係長

唐澤 小百合 氏

導入の経緯

自社の情報セキュリティ対策の課題を洗い出し

「具体性・実効性・継続性」のある提案が決め手に

セキュリティポリシー策定を検討する過程で、同社は以前から基幹システムの構築などを依頼してきた富士通グループに相談。まずは、自社のこれまでの情報セキュリティの取り組みで、「どこができていて、どこができていないのか」を洗い出すことから始めました。例えば「モバイル機器の持ち出し」といった利用シーンごとに、「自社のセキュリティ対策がどのレベルにあるのか」を5段階で評価していきました。武井氏は「週に1回、約1カ月をかけて営業担当者と膝を突き合わせ、『できていること』『できていないこと』を見直しました」と説明します。その結果、「内部統制・情報セキュリティガバナンスの取り組みが弱いことが明確となり、モバイル端末の利用拡大でセキュリティリスクがさらに高まることが予想されました」(武井氏)。

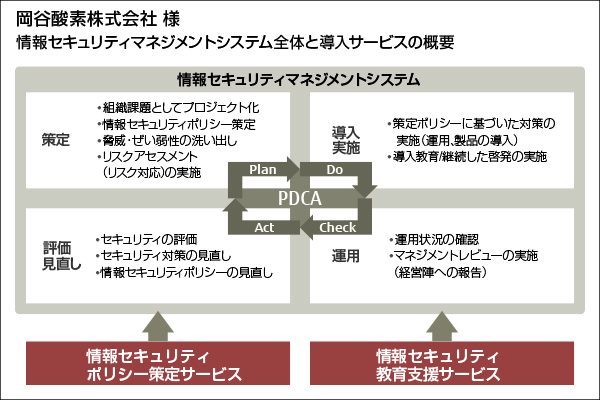

こうした結果を踏まえ、同社では情報セキュリティポリシーの策定を具体的に開始。改正個人情報保護法への対応も迫られる中、「情報セキュリティポリシー策定サービス」の利用を決定しました。サービス利用を決めた理由について、武井氏は「どういったポリシーができるのか、具体的にイメージできたこと」といいます。また、「担当者が情報セキュリティポリシー策定の経験が豊富だったこと、当社の事業内容を深く理解し、それに沿った内容で提案いただき、『実効性がある』と感じたこと」(武井氏)も決め手でした。

さらに、情報セキュリティ教育用の資料作成、従業員や関連会社、協力会社向けに公開するセキュリティコラムの制作支援などの提案もありました。「継続的にセキュリティ対策を支援してもらえると確信できたことも決め手でした」(武井氏)。

導入の効果

従業員のセキュリティ意識がさらに向上

セキュリティリスクの案件数も減少

同社では、情報セキュリティポリシー策定サービスを導入したことで、「まさに『これを作りたかった』といえるポリシーを策定できました」(武井氏)とのことです。そして、ポリシーを策定できたことによる効果も感じています。同社 総務部 情報システム課 係長 唐澤 小百合氏は、「内部統制や情報セキュリティガバナンスへの取り組みが明確になり、情報セキュリティに対する社員の意識が大きく変わりました」と効果を示します。「以前はウイルス感染や情報機器の紛失などのリスク案件が発生した場合、自分で対処して報告が遅れがちになることもありました。それが、今では、何か起きたら『すぐに報告する』ことが最優先という意識が浸透しています」(唐澤氏)。

さらに、「情報セキュリティに対する社員の感度が高まり、具体的なトラブルになる前に『ちょっと気になるから見てほしい』という連絡がきます。リスク疑いの件数も以前より減少しています」(武井氏)。具体的には、2016年にはパソコンがウイルスに感染して基本ソフトの再インストールが必要となるケースが8件ありましたが、2019年はウイルス感染未遂がわずか2件にとどまるなど、「目に見えての効果も現れています」(唐澤氏)。

課題だった継続的な情報セキュリティ教育についても、同社は年に1回、「5S活動(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)」の「しつけ」の一部として、社内と関連会社を対象に情報セキュリティ教育を実施。加えて、毎月1回のセキュリティコラムを継続発信して注意喚起を促せる仕組み作りができました。「昨今の情報セキュリティトレンドにあわせ、ポイントを1ページにまとめて周知しています。毎月の発信が社員の感度を高めている実感もありますし、関連会社や協力会社を含めて、継続的に情報セキュリティの意識向上が図れています」(唐澤氏)。

今後の展望

情報セキュリティの強化とサービス充実にICTを積極活用

同社は、産業や医療の分野をはじめ人々の暮らしに必要なガスの供給会社として、「お客様が安心・安全にガスを利用できる環境づくりを大切にし、その実現のためにICTをさらに活用していこうと考えています」(武井氏)。具体的には、低消費電力で遠距離通信が可能なLPWA(Low Power Wide Area)を活用した集中監視サービスの構築を進めています。「これは、お客様でトラブルが発生すると当社にアラームが通知され、より迅速な対応がとれるサービスです。安心・安全に加えて、スピーディーな対応が可能になります」(武井氏)。

また、個人のお客様がWebでガスの利用状況を確認したり、お得なキャンペーン情報などを入手したりできるサービス「岡谷酸素マイページ」も開設。スピード感や利便性などの付加価値を提供するためのICT活用が広がるにつれ、「情報セキュリティ対策はさらに重要になりますし、継続することが大切です。富士通Japanには『伴走者』としてのサポートを期待します」(武井氏)。情報セキュリティ対策という「目に見えない安心・安全」をより確実なものにする両社の取り組みは今後も続いていきます。

担当営業の声

このたびは、「情報セキュリティポリシー策定サービス」、「情報セキュリティ教育支援サービス」をご採用いただき、誠にありがとうございます。ご採用にあたりましては、日々変化する情報セキュリティ対策に対する当社の豊富な経験・ノウハウを活かしたご提案を評価いただけました。今後も、お客様の安定した事業継続のご支援をさせていただきます。

富士通Japan株式会社

長野支社 松本支店

新谷 賢一

岡谷酸素株式会社

| 所在地 | 長野県岡谷市幸町6番6号 |

|---|---|

| 代表者 | 代表取締役 野口 行敏 |

| 設立 | 昭和19年7月 |

| 資本金 | 4500万円 |

| 従業員数 | 400名 |

| 事業内容 | 各種高圧ガス(産業用高圧ガス・業務用LPガス・家庭用LPガス)の製造・販売、住宅・産業・医療用設備機器の販売、高圧ガス供給設備の販売・管工事一式、太陽光発電設備・省エネ設備の販売・施工等 |

| ホームページ | https://www.okayasanso.co.jp/ |

[2020年12月掲載]

(注)本事例中に記載の肩書きや数値、固有名詞等は取材日現在のものであり、このページの閲覧時には変更されている可能性があることをご了承ください。

(注)製品の仕様、サービスの内容などは予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

(注)記載されている製品・サービス名、会社名及びロゴは、各社の商標または登録商標です。

本事例に関するお問い合わせ

-

Webでのお問い合わせ

当社はセキュリティ保護の観点からSSL技術を使用しております。

-

お電話でのお問い合わせ

富士通Japan お客様総合センター

0120-835-554 (通話無料)受付時間:9時~12時、13時~17時30分(土曜日・日曜日・祝日・当社指定の休業日を除く)

[注]お問い合わせ内容の正確な把握、およびお客様サービス向上のため、お客様との会話を記録・録音させて頂く場合がありますので、予めご了承ください