少子高齢化、地球温暖化、経済格差などの複数の社会課題が絡み合い、施策の決定はますます難しくなっています。それらの課題を解決するため、富士通では、行動経済学などの人文社会科学と計算機科学を融合したコンバージングテクノロジー(*1)の研究開発を進めています。そのなかのソーシャルデジタルツイン™(*2)は、現実世界のデータをもとに、人や物の状態だけでなく、経済・社会の活動もまるごとデジタル空間に再現する技術です。これは、近年注目を浴びているデジタルツイン技術の考え方を発展させた富士通独自の技術です。このソーシャルデジタルツインを通して、複雑化する多様な課題の解決を目指しています。今回は、誰でもソーシャルデジタルツイン技術を使ってみることができるFujitsu Social Digital Twin Platform(*3)の立ち上げに携わった開発チームのうち5名の研究者や技術者に、プラットフォームの公開理由や技術の活用事例などについて聞きました。

2024年7月31日 掲載

MEMBERS

-

杉本 崇尚

Sugimoto Takanao

富士通株式会社

富士通研究所

コンバージングテクノロジー研究所

ソーシャルデジタルツインCPJ

マネージャー -

大野 浩学

Ono Hirosato

富士通株式会社

富士通研究所

コンバージングテクノロジー研究所

ソーシャルデジタルツインCPJ

クラウドアーキテクト -

大野 敬史

Ohno Takashi

富士通株式会社

富士通研究所

コンバージングテクノロジー研究所

ソーシャルデジタルツインCPJ

エキスパート -

郭 兆功

Guo Zhaogong

富士通株式会社

富士通研究所

コンバージングテクノロジー研究所

ソーシャルデジタルツインCPJ

リサーチャー -

野田 政秀

Noda Masahide

富士通株式会社

富士通研究所

コンバージングテクノロジー研究所

ソーシャルデジタルツインCPJ

リサーチャー

ソーシャルデジタルツインは、デジタル空間上で社会の動きを再現する世界初の技術です。社会への施策を現実世界に適用する前に、デジタル空間で、人・社会の振舞いをシミュレーションする事ができます。富士通は、これを「デジタルリハーサル™」と呼んでいます。ステークホルダーが多いと、合意形成に時間がかかり、立案した施策がなかなか計画通りに進みません。そこで、現実世界で施策を実行する場合に発生する、失敗によるコスト増加や時間損失といったリスクを最小限に抑えるために開発されました。デジタルリハーサルにより、その施策の効果や影響を事前に把握することで、最適な施策を探索することができます。CO2削減や混雑・渋滞、都市設計、施設統廃合等、様々な社会課題に直面し、改善の努力をしている自治体や企業の方々に使っていただくことを想定しています。このデジタルリハーサル技術を体験・検証できる場として、誰でも簡単に技術に触れることができるFujitsu Research Portalで、Fujitsu Social Digital Twin Platformを一般公開しました(*4)。

複雑な社会課題の解決に向けて、Fujitsu Social Digital Twin Platformを公開

Fujitsu Social Digital Twin Platformを公開する理由を教えてください。

杉本 崇尚:私たちが研究している技術を早期にビジネス化し複雑な社会課題の解決につなげていくためです。ビジネス化のためには様々な方からフィードバックを頂き、技術を改善したり新たなアイデアを反映したりすることが重要であると考えています。これまでもプレスリリースや学会発表などで、ソーシャルデジタルツインを紹介し、フィードバックを得ながら技術を育ててきましたが、Fujitsu Research Portalでは誰でも簡単に技術に触れることができるので、より多くの方から様々なフィードバックがいただけるのではないかと期待しています。

Fujitsu Research Portal

本ポータルにログインいただくと、富士通の先進技術のAPIやWebアプリケーションを無償でご利用いただけます。

ソーシャルデジタルツインも無償でお試しいただくことができます。

モビリティに関する社会施策や災害復旧計画の立案などに役立つデジタルリハーサルをご体験ください。

Fujitsu Social Digital Twin Platformの利用者として想定されるのはどのような方々ですか。

杉本 崇尚:ソーシャルデジタルツインの適用領域は広範囲に及びます。具体的には、社会課題の解決に関わる交通事業者、行政機関の職員、そして都市コンサルティングに携わる方なども対象です。例えば、新しい橋やビルの建設が渋滞に与える影響を評価するために相談を受けたこともあります。

Fujitsu Social Digital Twin Platformの特徴について教えてください。

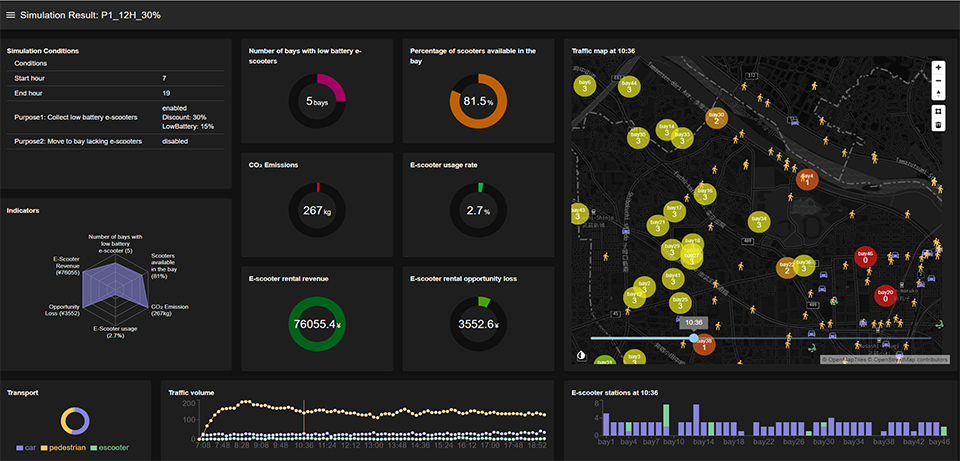

大野 敬史:技術を広めるためには、一般的にAPIと呼ばれるアプリケーションが使うインターフェースを定義し、プラットフォーム上で公開することで利用を促進します。しかし、ソーシャルデジタルツインはまだ一般的に広まっていない考え方のため、それだけでは理解が難しいという課題があります。そのため、現在の提供形態は大きく3つに分けています。まず1つ目は事例ベースのアプリケーションです。例えば、シェアードeスクーターの運用改善に向けた実証実験(*5)やロードプライシングなど、具体的な事例を通じて、ソーシャルデジタルツインをどのように活用するか具体的に紹介しています。これにより、ソーシャルデジタルツインで何を実現できるのか具体的にイメージしやすくしています。

杉本 崇尚:このアプローチは特定の事例に限定されるため、「ソーシャルデジタルツインってこれだけしかできないの?」との誤解を招かないように、2つ目と3つ目の提供形態も用意しました。

大野 敬史:2つ目の提供形態は、1つ目の事例ベースのアプリケーションに、データカスタマイズ機能を追加したものです。例えば、シェアドモビリティ最適配置というアプリケーションでは、データのカスタマイズにより異なる都市や条件でのデジタルリハーサルが可能です。手順を書いたマニュアルが用意されているため、初めて使う方々にも、簡単にカスタマイズができます。3つ目は開発者向けの機能提供です。APIを公開することで、開発者は自由にソーシャルデジタルツインの基盤となるデータや機能を活用し、より複雑で高度なアプリケーションやシステムを構築することができます。このように、3つの提供形態を通じて、初心者から開発者までソーシャルデジタルツインの理解が深まるよう努めています。特に、技術者ではない方々でも、複数の事例を示すことで理解しやすくなるように工夫しています。

Fujitsu Social Digital Twin Platformをスピーディーに公開できた秘訣

プラットフォーム公開に向けて、どのような課題があり、それを解決するためにどのような工夫をしましたか。

大野 浩学:先ほど大野敬史が述べたように、アプリケーションを使うだけでは、ソーシャルデジタルツインの目的や何ができるのか分かりにくいということが課題でした。この状態を改善するため、初めて使う利用者でもソーシャルデジタルツインのコンセプトやユースケースをイメージできるように、アプリケーションを使う前に読んでいただく説明や、使い方マニュアルを丁寧に作成しました。現在では、誰でもこのアプリケーションを使って移動手段選択のデジタルリハーサルができるようになっていると感じています。

スピード感を持って社外公開することは、かなり大変そうですが、どのように進められたのですか。

野田 政秀:技術を公開して、誰でも試せるようにするには、セキュリティの確保や利用状況の監視など、様々な配慮が必要です。それらを一手に引き受けることで、ソーシャルデジタルツイン開発チームが、開発に注力できるようにしています。ソーシャルデジタルツイン開発チームの研究者が開発する技術は非常に多岐にわたり、その提供形態も様々です。アプリケーションとして提供する場合もあれば、APIとして部品を提供する場合もあります。それぞれで技術の設計から公開まで異なるアプローチをとると、過程が複雑化し、ソーシャルデジタルツイン開発チームの開発者の負担にもなります。そこで、その開発者には特定の形式で技術を提供してもらうようにし、それに基づいてセキュリティやスケーラビリティなどを担保する体制を整えました。この統一性を保つ枠組みを通じて、プラットフォームの構築を行い、社外公開をスムーズに行うことができました。

利用者の反響が高い活用事例

ソーシャルデジタルツインは、どのようなアプリケーションやデモを公開していますか。

郭 兆功:現在、Fujitsu Research Portalで公開している中では、特に、都市のCO2排出削減と移動の利便性向上を両立させるための「シェアモビリティの最適化」というデモアプリケーションは、データ生成ツールも一緒に公開していますので、是非試していただきたいです(*6)。他にも、地域に合わせた公共交通の設計をソーシャルデジタルツインでデジタルリハーサルする「公共交通のリ・デザインの支援」と、災害発生時の効果的なインフラ復旧工事計画を支援する「災害レジリエンスと復旧戦略」、そして利用シーンをイメージできるデモ動画を公開しています。

シェアドモビリティ最適配置アプリケーションのWeb操作画面

シェアドモビリティ最適配置アプリケーションのWeb操作画面利用者からはどのようなフィードバックがありますか。

杉本 崇尚:日本国内のシェアバイク関係者に海外の事例でシェアドモビリティ最適配置をご紹介した時、データ生成ツールも併せて説明したところ、非常に好意的な反応をいただきました。また、説明で使用する都市を、お客様の住んでいる都市に変更するだけで、より親近感を持ってもらえ、技術の活用に共感していただけるケースもあります。

郭 兆功:我々は、定期的に社内でイベントも開催し、営業担当や開発者向けにレクチャーを行い、技術をハンズオン形式で体験してもらう機会を設けています。参加者からは、サイトの見せ方や操作しやすさ、機能のアップグレードの希望など、様々なフィードバックを得て、アップデートに反映しています。

お客様の住む都市でデジタルリハーサルを試したいと要望を受け、データ生成ツールを開発したと語る郭兆功

お客様の住む都市でデジタルリハーサルを試したいと要望を受け、データ生成ツールを開発したと語る郭兆功プラットフォームのアップデートと技術の普及に向けて

ソーシャルデジタルツインの今後の展望について教えてください。

杉本 崇尚:ソーシャルデジタルツインは様々な社会課題を解決に導くことができる新しい技術だと考えています。本日お話しした事例以外にも、ウェルビーイング、防災・防犯、教育など複数の社会課題について、社内外で議論をしながら技術開発を続けています。今後も、社会課題解決に取り組まれている企業や自治体の皆様とコラボレーションしながら、技術を育てていきたいと考えていますので、ぜひ実際に技術に触れていただき、様々なご意見をいただければと思います。

大野 敬史:デジタルリハーサルについて、世の中では積極的な取り組みが行われています。しかし、デジタルリハーサルで導き出した最適な施策を実際の社会に適用し効果があったという具体的な実証例は、まだ少ない状況です。例えば、CO2排出量が減少するというデジタルリハーサル結果を基に実証を行い、具体的な排出量の削減や空気の質の向上など、実際の成果を示すことが目標です。

大野 浩学:ソーシャルデジタルツインのコンセプトはとても面白いと思います。現実世界のツインを作り、その中でデジタルリハーサルを行い、リアルな世界での行動変容を促す仕組みは社会課題解決に役立つと感じています。今回のプラットフォーム公開を通して、お客様と一緒に具体的で効果的なユースケースを見つけていきたいと考えています。このような取り組みを大切にし、お客様と共に新しい価値を創造していきたいと思います。

野田 政秀:我々はプラットフォームに新しい技術をどんどん導入し、アップデートしていますが、最近フィードバックの収集方法について問題意識を持つようになりました。システムを公開しても、フィードバックを提供してくれる人は少数であり、1%いれば多い方という状況です。メールよりもAIチャットボットにフィードバックを入力する方が敷居が低いのではないかと考え、これを活用した新たなフィードバック収集方法を検討しています。ソーシャルデジタルツインが広まり、多くの人々に利用されるようになるためにも、攻めの姿勢でフィードバックを収集し、様々な声を積極的に受け入れていきたいと感じています。

郭 兆功:皆が言っていたことに非常に共感しています。利用者からのフィードバックは、私たちの開発の方向性を決定する上で重要な要素であり、自分も利用者のフィードバックを受けて、次の開発にどう繋げるかに注力したいと考えています。特に、スピードがとても重要だと思っています。短期間で高品質な成果を示せるよう、開発を積極的に行っていきたいと考えています。これからのソーシャルデジタルツインの進化にご期待いただきたいと思います。

当社のSDGsへの貢献について

2015年に国連で採択された持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals:SDGs)は、世界全体が2030年までに達成すべき共通の目標です。当社のパーパス(存在意義)である「イノベーションによって社会に信頼をもたらし、世界をより持続可能にしていくこと」は、SDGsへの貢献を約束するものです。

本件が貢献を目指す主なSDGs