私は、お菓子のおまけを集めることが好きな子供でした。その中でも特にロボットのおまけが大好きで、気づくと部屋にはロボットのおもちゃが100体以上も並んでいました。ロボットのおもちゃで人形劇のような遊びをしていくうちに、自らの意思で動くロボットに魅力を感じだしました。「将来は、ドラえもんのような意思を持つロボットが、人間と会話したり、人間と遊んだりしているんだろうな」と未来をイメージすることが増え、「いつか、自分もロボットを作るような先進的な仕事がしたいな」という思いから、理系の研究者の道に進みました。

ロボットと人間が共に生きる未来を描いた

生体認証の研究開発課題に挑む

先進的で多くの人に役立てる分野の研究がしたいという思いから、富士通では、生体認証技術(*1)の研究開発に携わることになりました。その中で私は、指紋、手のひら静脈、顔を用いて、いかに高精度・高速に個人を認証できるか、アルゴリズムの検討と改善に取り組みました。

高精度な生体認証技術の実現には、大量のデータが必要です。生体認証は「人」にかかわる研究のため、開発・検証のためのデータ収集は特に苦労しました。信頼性のある検証を行うためには、少なくとも数百人以上の協力が必要です。社内外の多くの方々に協力を呼びかけ、一人ひとりに協力いただく内容を説明し、同意書にサインしてもらい、カメラやセンサーでデータを取得するプロセスを繰り返し、目標を超える1000人以上の方々の協力を得ることができました。

また、高精度を維持しつつ、処理スピードを向上させる点も熱心に研究開発に取り組んだ点でした。リアルタイムで処理が必要な生体認証技術では、1秒でも遅延があると利用者にとっては長く感じられます。生体認証の処理の最適化を幾度となく繰り返し、高精度かつ高速な認証性能を実現しました。自分が苦労して開発した生体認証技術が製品化され、お客様に日々利用していただいていることに非常に喜びを感じています。

生体認証の延長線上に、ロボット作りの夢

子供の頃の「ロボットを作りたい」という夢とは違う道に進んでいると思うかもしれませんが、実は夢は昔から変わっていません。この研究テーマの延長線上に夢があります。人と同じような考えや行動ができるロボットを、私一人で作れるようなものではないです。写真撮影、人との会話、インターネットにつながるなどの機能を一つのスマートフォンデバイスにまとめたように、将来のロボットもさまざまな先進技術を組み合わせて作成されるのではないでしょうか。たとえばロボットの知能の「AI」技術に限らず、ロボットを高速、高精度に動かすためには「Computing」の技術が必要です。また、外部とのやり取りをいち早く収集するための「Network」技術や、ロボット自身が危機から守り、人間と同じようにデータを扱い、プライバシーも配慮して動くようにするための「Data & Security」技術の機能も必要になります。そして、ロボットだけで完結するわけではなく、人とも関わりが必要で「Converging Technologies」もキーになるはずです。

これらは富士通の研究所が重点的に取り組んでいるテーマ(*2)です。富士通の研究所員全体の将来の成果物を集約すると、ロボット実現に近づくのではないかと思います。今後富士通でロボットの研究が盛んになるかは分かりませんが、自分の夢のために、富士通の研究員一丸となって取り組んでもらっていると、「大きく思い込む」ことで、モチベーションを上げています。もちろん、私もその一員として、生体認証の研究開発に携さわっています。だって、ロボットができた時に、目の前にいる人がだれかを特定するには生体認証が必要でしょう。

生体認証とAIの研究のため留学

2016年に、とある生体認証の学会に参加しました。そこで知り合ったVishal M. Patel先生の深層学習に関する講演に感銘を受け、「この先生の下で機械学習を生体認証に応用する研究をしたい!」と思い、一念発起して、先生の研究室で1年間の留学に挑みました。先生は若いにもかかわらず、多くの知見を持ち、指導熱心な方です。授業がない時にも、毎日欠かさず大学の研究室に来て、私たちの研究進捗を聞き、成果を出すために全力でサポートしてくださいました。私は、朝から夕方まで最新のAIや生体認証の論文を読みつつ、シミュレーション実験を繰り返しました。夕方はリフレッシュとして先生や他の研究仲間と食事をしたり、フリスビー、スカッシュ、バレーボールやゴルフなどのスポーツで体を動かしました。その後、実験室に戻り、シミュレーション結果を確認、問題があれば修正して再実験を繰り返す……というサイクルで、充実した日々を送りました。

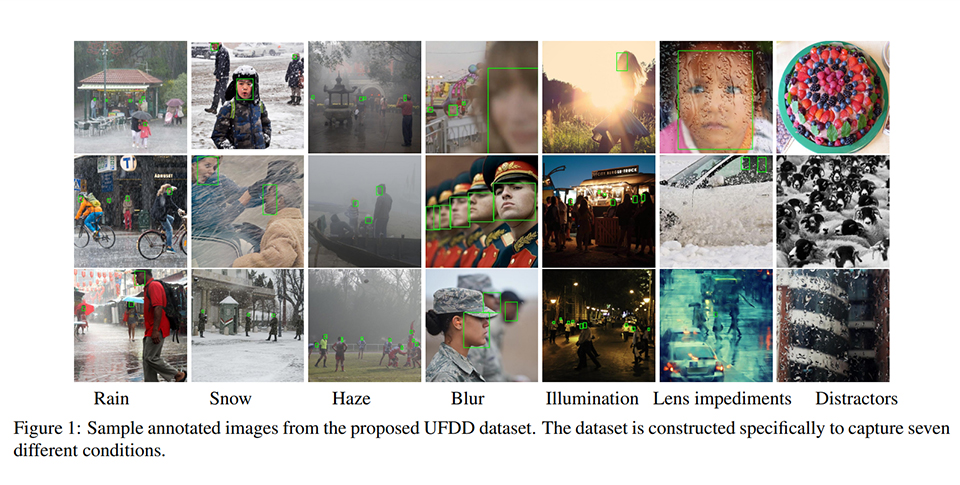

留学中、生体認証技術の1テーマとして、顔検出技術に関する研究に取り組みました。街中のカメラでは、雨や雪のような悪条件の場合、顔の検出や識別の正解率が下がるという問題があります。また、顔ではないものを顔として認識してしまう問題もあります。私たちは、こうした精度に影響を与える要因を、検証し、たとえ当時最新の深層学習を用いた顔検出アルゴリズムであっても、悪条件下では検出率が下がり、実用化を目指すためには解決すべき課題があることを論文(*3)にまとめました。現地で、先生と一年間みっちり研究した成果ということもあり、日本で出した論文よりも多くの研究者に引用してもらえています。その後の生体認証の研究分野で多くの方に役立っていることを実感し、嬉しい限りです。

利用者の安心を追求する研究開発

現在、私は特に意識したり、認証の動作が必要でなくても、常に認証をし続ける「常時認証技術(*4)」という、生体認証の1テーマの研究開発に携わっています。目の前の人が誰かということが常に分かることで、迷子の発見、不審者の追跡やパーソナライズサービスの強化などさまざまな価値創出につながると考えています。一方で、利用シーンによっては、抵抗が出てくる人がいることも分かってきました。みんなが安心して利用できるようにプライバシーを配慮した研究開発も一つのテーマとして取り組んでいます。

友達、相棒、秘書、世話係・・・

私はロボットを人と様々な関わり方を持つ存在として捉え、将来は日常生活で身近な存在になると信じています。多数のロボットが街中で身近にいる社会では、ロボットに見られることが気持ち悪い、見られたくないなどプライバシー面で不安に感じる人が出てくると思います。その問題を技術でどのように解決するのか、それはきっと今の研究の延長線上にあると考えます。安心・安全に利用できるロボットの実現へ向けて、技術の進化に貢献できたら嬉しいです。

Nada Hajime

データ&セキュリティ研究所

大学院 人間環境学研究科卒

2009年入社

「先進的でおもしろい技術をコツコツ作りあげていき、全人類がワクワクする未来につなげる」

編集後記

インタビューでは、彼は、大学時代についても話してくれた。一流の研究者のように素晴らしいアイデアを思いつき成果を出すようなことは中々できず、失敗や挫折が多いと言った。「しかし、私の強みはそのような挫折を糧にして、コツコツと勉強し、成長する力だと思う。失敗しても諦めずに、粘り強く取り組むことができたのは、ロボットを作る夢があったから」と彼は信念を持って語った。また、彼は自身の成長をAIモデルの学習プロセスに例え、AIモデルの初期段階は精度が低いように、新しい研究を始める際は分からないことが当たり前であると指摘した。精度の高いAIモデルを作り上げるまで、パラメータの調整やアルゴリズムの再検討を繰り返すプロセスが必ず存在すると述べ、人生もキャリアも、課題を一つずつ解決していくことが重要だと語った。みなさんは、どのような夢を目指しているのだろうか?