「宇宙旅行に行ってみたい?」

もしそう聞かれたら、あなたはどのように回答するだろうか。私は、自分を宇宙ロボットに乗せ、夜空を彩る満天の星を貫き、宇宙から地球を眺める姿を目に浮かべました。神秘的な惑星、美しい天の川、そして私が自ら宇宙ロボットを操縦し、宇宙を巡りたい!

なんとワクワクする男のロマンだろう。

子供の頃、親に買って貰った科学百科事典の宇宙を解説するページは、めくり過ぎてボロボロ。それぐらい内容に引き込まれたのです。当時は、NASAのスペースシャトルが計画段階、一方で宇宙もののアニメが多く放送されていて、宇宙とロボットに想像力が膨らみ、いつしか宇宙関連の仕事に携わる未来を夢見ていました。

大人になっても、宇宙に関する未知への探求心は、変わりませんでした。大学学部時代は、電子工学科で制御理論を学び、大学院時代にはそれを活かして衛星の太陽光パネルの展開制御という宇宙に関わる研究を行いました。学部卒業を迎えるにあたり、将来のキャリアを考える度に幼い頃の記憶が甦り、学習した専門知識を宇宙事業に活かしたいという思いが強まっていました。当時は、バブル経済真っ盛りで、周りの同級生は銀行や証券会社に就職する者が多かったのですが、自分は研究を深めるために大学院に進みました。進路を決めていく際に、あらためて宇宙事業に関わる仕事を見回してみて、その後は自然に流れていきました。

宇宙のための最先端技術開発は、スーパーコンピュータの運用が不可欠です。当時から、国産の、いや世界のスーパーコンピュータといえば、富士通でした。また、で大学時代に使っていたワードプロセッサは富士通の「OASYS」で、日本語入力に特化したことで根強い人気があった「親指シフト」をマスターするなど、自分にとって身近な会社でした。

また、天才技術者と呼ばれた富士通の池田敏雄は、学生当時から憧れの存在。工場が火事に襲われ、技術者にとっては命より大事な何百枚もの手書きの回路設計図を火の中に飛び込んで回収しようとする研究員たちに「図面は全て私の頭の中に入っているから心配するな」と制したという有名なエピソードに、なんて凄い人なんだと、震えるほど感動しました。

最終的に、すでに富士通で活躍されていた大学のゼミの先輩が、「富士通で宇宙開発に関連する事業をやっているよ」と誘ってくれたことにより、入社を決意しました。

まずは入社間もなく、衛星搭載用のロボットアーム「ETS-Ⅶ衛星搭載ロボット(*1)」の研究開発に挑みました。衛星などの機器に故障があった場合、人間が宇宙空間で保守作業を行うのは危険なため、ロボットで行いますが、地上-宇宙間の通信では、通信時間・データ量に制限があり、通信のタイムラグが発生します。そこで、カメラやセンサーで認識して、自律的にボルトの着脱やネジ締めなど、メンテナンス作業ができる高精度ロボットアームの開発が重要となってきます。

当時、宇宙機器には高信頼ではあるが高価な軍事用部品を使うのが通常でした。それをコストダウンのためできるだけ民生用部品を使用して目標を達成する、というミッションも同時にありました。宇宙に打ち上げ時の強烈なG(重力加速度)に耐えるため、高性能を維持しながら、耐久性を保つにはどんな部品をどう使えば良いかなど、スクラップアンドビルドのハードな開発を行いました。

那須工場にあった人が何人も入れる大きな真空試験装置による真空試験、沼津工場では衝撃・振動試験など、各地で終日繰り返し実験したことを覚えています。これらの苦労が実り、実際に宇宙空間に打ち上げられたロボットアームに搭載したカメラから、地球の写真が送られてきた時の感動は、一生忘れられない体験になりました。

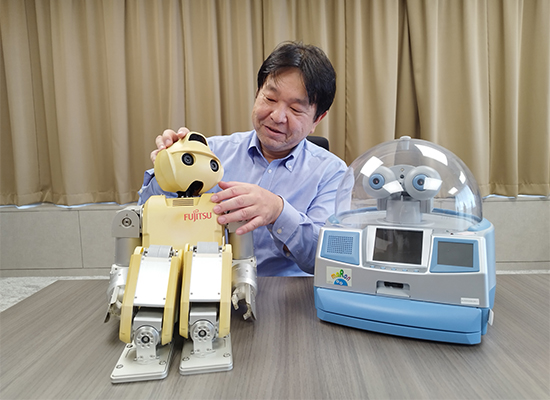

私は、入社から現在まで数えきれないプロジェクトに携わってきました。「ETS-Ⅶ衛星搭載ロボット」の開発にはじまり、動歩行が可能な二足歩行人間型ロボット「HOAP」(*2)、お留守番ロボット「Maron」(*3)、パソコン接続マスコットロボット「タッチおじさんロボット」「ハローキティのパソコンフレンズ」、サービスロボット「enon」(*4)、指輪型ウェアラブルデバイス(*5)、現在では、体操採点システムの3Dレーザーセンサー開発(*6)などを行っています。

あれ?宇宙事業とあまり関係してはいない研究開発ばかりなのでは?と思う方がいると思います。たしかに、スタート時こそ宇宙関連ですが、ロボット開発に費やした時間が私のキャリアの大半を占めています。

「HOAP」との出会い

ロボットアーム開発の経験から、次に、二足歩行ロボット「HOAP」と出会いました。

研究開発に関して、任されたプロジェクトは、必ず達成、完成できるはず、という信念をもって最後まであきらめずにやりきるこだわりをもっていました。当時は、自動車メーカーの本田技研工業株式会社様がASIMOの前身となるロボットの開発に成功し、これまで難しいと言われていた二足歩行ロボットによる「動歩行」が可能であることが話題になりました。そんななか、理論的にまだまだ研究段階だが、研究用の小型の二足歩行ロボットを作ってはどうかということになりました。

世に存在しないものの開発には、アイデア段階から小型化・製品化まで、宇宙ロボット同様の苦労がありましたが、文字を書くことをはじめ、料理をし、太極拳をし、ボールを見つけて蹴ることまでできるHOAP。研究者として、まるで人のように成長していく過程を見守ることができたのは、感動の極みでした。実際に完成したときには感無量で、関係者で乾杯しお互いを称え合ったものでした。

ただ、20に及ぶ多関節による通信の不具合も度々発生しました。一番記憶に残った出来事は、HOAP発表の記者会見1時間直前にHOAPが動かなくなったことです。その場でHOAPを解体し、通信の不具合の原因を突き止め、無事に会見までに組み立て直すことができました。当時はハラハラでしたが、最後まで諦めずにやればなんとかできるという後の自信につながる経験でした。

サービスロボット「enon」

また、サービスロボット「enon」の開発経験も私の宝物の一つです。

この時期に開発された産業用ロボットは、主に工場で人と隔離した状態で稼働するものでした。人の近くでサービスを提供し、人間と協調し、共存する概念のサービスロボットは、まだほとんどありませんでした。

人と共存するロボットを作りたい。そのため、当時始まったばかりのサービスロボット安全技術者資格を取得し、厳密なリスクアセスメントを行い、細心の注意を払いました。どうすれば安全性を保ち、レールなしに障害物を確実に避けつつ自律的に移動することができ、人を認識し会話対応可能な案内サービスができるか、これも試行錯誤で実証実験を行いました。

実際に人とかかわるenon開発の成功体験は、私の新たな研究開発のモチベーションにもなりました。さらに、著名な推理小説家の西村京太郎さんに気に入っていただき、西村京太郎記念館(*7)にて案内役としてenonが10年近く稼働し続けたことは誇りに思います。

この時点で、ロボット開発は私の成長につながっただけでなく、これからも人々が安全に暮らしていくことに貢献できる研究開発をしたい、という気持ちが芽生え、人生目標にもなっていました。宇宙分野以外の最先端技術で社会に貢献すること、それも素晴らしい選択だと思ったのです。

宇宙から段々と人に近づいていく、こうしたロボット開発の経験を重ねたのち、次に足を踏み入れることになったのは、今日にもつながる、挑戦したことがないスポーツ領域でした。これまでのハードウェア開発技術力が見込まれて、新しい開発へのチャレンジを促してくれるきっかけとなりました。

現在、体操自動採点システムのレーザーセンサーの開発をしています。体操競技においては、判定の正確さや公平さが求められるため、現プロジェクトチームではこの技術の開発に挑んでいます。私が担当するのは、高速に動き回る選手の動きを正確に計測する3Dレーザーセンサーの開発で、環境の異なる会場で多くの競技に対し、複数の機器が安定して計測できるようにするため大変苦労しました。今では、これまでで一番難しい、選手が平面上を動き回る床競技の計測もできるようになり、達成感を感じています。

振り返ってみると、関わったすべてのプロジェクトにおいて、目標達成に向けて、全力疾走でした。

「今までよく頑張った。子育ても、ひと段落した。研究をひとまず終わろうか」と思った時、これから海運の世界で社会貢献することになった希望に満ちた息子の顔がふと思い浮かびました。そして昨今の船舶の事故やニュースに敏感になり、海について色々考えるようになりました。

そして、ふと気づいたのです。海も宇宙も同じようにロマンに満ちてわからないことだらけ。自分の興味の原点に戻った気がします。大切な人の命を守りたいです。これからの若者に明るい希望を持ち続けてもらいたいです。次世代が安全に暮らしていくことに貢献できる研究開発をこの先も続けたいと思います。明日には何が起こるか分からないからこそ、人は挑戦し続けるのでしょう。人生100年時代を生き抜く研究開発、やっていこうじゃないですか。決意して考えた時、空が晴れました。