知る・想う・つながる。未来世代を育む、コレクティブインパクトへの一歩

未来を担うこどもたちの「学びの格差」解消に向け、富士通は三井住友フィナンシャルグループ、PwC Japanグループと共同で、10月29日(火)にイベント「知る・想う・つながることで社会が変わる ― さまざまな角度から見える『こどもの学びの格差』、コレクティブインパクトに向けた『四方』よしとは―」を開催しました。

近年、社会課題の複雑化が加速し、企業にはCSR活動への高い期待が寄せられています。中でも、経済的・地域的な格差から生じる「学びの格差」は、未来世代育成という観点から喫緊の課題とされています。本イベントは、企業、NPO、行政の連携による真に持続可能な社会の実現に向け、具体的な一歩を踏み出すことを目的として開催されました。

当日は100名を超える企業のCSR担当者やNPO関係者にご参加いただき、活発な議論が交わされました。

第1部:オープニングセッション ~未来を拓く、協働の可能性~

「日本を変える、企業・NPO・行政それぞれが果たせる役割と可能性とは?」をテーマに、こども家庭庁 長官官房参事官(総合政策担当)中原 茂仁氏、特定非営利活動法人 放課後NPOアフタースクール 代表理事 平岩 国泰氏、そして富士通から総務本部 コミュニティ推進室 室長 大谷 真美が登壇しました。

中原氏は、こどもを取り巻く現状と政府の取り組みについてお話しされました。こども家庭庁が推進する「こどもまんなか社会」構想は、全てのこども・若者が身体的・精神的・社会的に幸福な状態(ウェルビーイング)で生活できる社会を目指しています。こども・若者の権利を尊重し、その意見を反映させながら政策を進めることを基本方針としており、こども未来戦略やこども大綱の策定をはじめ、「こどもまんなか応援サポーター」の広がりを目指して、企業、団体、個人の積極的な参加を呼びかけました。

平岩氏は、日本の教育現場の現状と課題を提起しました。「日本中の放課後を、ゴールデンタイムに。」というミッションを掲げ、こどもたちの将来への希望、自己肯定感の向上、そして体験格差の解消に取り組む同団体は、学校教育だけでは対応できない課題についてお話しされました。情報、送迎、費用の3つのボトルネックがこどもたちの体験機会の格差を拡大させているとし、特に放課後や休日において企業人が「市民先生」の一員となり、「社会でこどもを育てる」体制構築の必要性を強調しました。

大谷は、富士通のパーパス「イノベーションによって社会に信頼をもたらし、世界をより持続可能にしていく」に基づいたコミュニティ活動を紹介しました。ICTを活用した多様な教育支援プログラム、NPO/NGOパートナーシップ(助成支援)プログラム、社員ボランティア活動など、社会課題解決に向けた当社の具体的な取り組みを話しました。同時に、支援活動を継続する難しさを課題として挙げ、一企業の取り組みだけでは活動のインパクトに限りがある中で、ステークホルダーとの連携でスケールメリットを高め、持続可能な支援に取り組む重要性を示しました。

後段のパネルディスカッションでは、一般社団法人ソーシャル・インベストメント・パートナーズ代表理事兼CEO 鈴木 栄氏をファシリテーターに迎え、官民NPOそれぞれの役割と可能性について意見交換が行われました。企業とNPOのコミュニケーションの場が充分でない現状があること、また社会的価値の提供に加えて、企業・従業員にとってもメリットのある社会貢献の仕組みづくりが求められているという意見も上がりました。

第2部:ブレイクアウトセッション ~具体的な連携を探る~

3つのセッションから関心のあるテーマを選択し、参加者はそれぞれの立場から学びを深めました。

- 体験・教育格差の解消 三井住友フィナンシャルグループと放課後NPOアフタースクールより、共創事例となる「アトリエ・バンライ」の紹介がなされ、企業とNPOとの連携によるシナジーや、企業側からみた課題や解決策などが話されました。

- テクノロジー格差の解消 PwC Japanグループと特定非営利活動法人 みんなのコードから、テクノロジーリテラシーにおける地域格差解消への取り組みが紹介され、NPO関係者から企業連携機会の模索方法について意見が飛び交いました。

- 企業・NPO・行政連携入門 特定非営利活動法人 ETIC.(エティック)とNECによる連携事例紹介を通して、効果的な協働のためのポイントが解説されました。

参加者の声

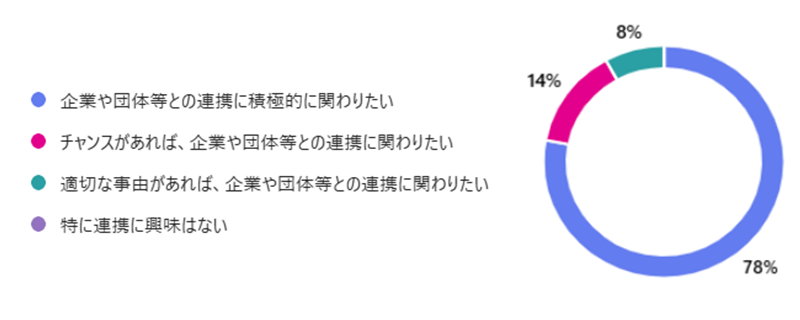

事後アンケートでは、「企業とNPOの連携事例を直接聞けた」「企業とNPOのマッチングにおけるWin-Winの重要性を再認識した」「行政の取り組みについて知ることができた」など、多くのポジティブな声が寄せられました。一方で、「ディスカッション時間が短かった」「参加者同士の交流時間がもっと欲しかった」といった意見もあり、回答者の約8割が企業や団体等との連携に積極的に関わりたいと答えるなど、担当者同士の対話に多くのニーズがあることがわかりました。

最後に

本イベントは、単なる情報共有の場にとどまらず、参加者同士のネットワーク構築や具体的な連携に向けた第一歩となりました。富士通はこれからも様々なステークホルダーとの連携を強化し、未来世代の育成に向けた支援へ積極的に取り組み、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

関連リンク: PwC Japanグループイベントレポート